Di SANDRO MEZZADRA

Quella che si combatte in Ucraina, coi devastanti effetti sulla popolazione civile che sono sotto gli occhi di tutti, è certo una guerra europea. Per quanto le tesi “euroasiatiche” di Aleksandr Dugin, il “rivoluzionario conservatore” che ha conquistato un’influenza crescente all’interno dell’establishment putiniano, la configurino come spazio autonomo dal punto di vista culturale e “geopolitico”, la Russia è parte integrante dell’Europa. Certo, in modo peculiare: fin dal Settecento ne ha rappresentato secondo una nota tesi storiografica l’“autocoscienza”, nel senso che la definizione dell’Europa ha assunto come una sorta di specchio la Russia intesa come spazio liminale, a un tempo interno ed esterno al suo sviluppo. Si potrebbe dire che la stessa rivoluzione sovietica ha avuto origine in questo spazio liminale: a Occidente guardavano i bolscevichi, pur consapevoli della peculiarità delle condizioni russe e spinti verso oriente dalla necessità di promuovere l’insorgenza anticoloniale. In ogni caso, la posizione della Russia costituisce un elemento di virtualità per l’Europa, un richiamo all’esigenza di tenere aperta la propria definizione – concretamente: i propri confini e la meccanica delle forze che ne determinano la politica. È questo elemento di virtualità che la guerra di Putin intende cancellare. Ed è una prima ragione per cui a questa guerra dobbiamo opporci in ogni modo.

Una volta affermato che la guerra in Ucraina è una guerra europea, tuttavia, è necessario aggiungere che non è soltanto una guerra europea. È vero piuttosto il contrario: in questione è oggi né più né meno che l’“ordine mondiale”. Intendiamoci: c’è davvero poco ordine nel mondo. Se negli anni Novanta la diffusa fiducia nell’avvento di un “nuovo secolo americano” aveva sorretto la progettazione di architetture al tempo stesso multilaterali e imperiali, nel decennio successivo – dopo l’11 settembre – il tentativo di affermare con la “guerra globale al terrore” l’unilateralismo statunitense si era infranto sull’impasse (e poi sulla sconfitta) militare in Iraq e in Afghanistan. E d’altra parte la crisi finanziaria del 2007/8 ha profondamente scosso la potenza economica degli USA e la sua proiezione globale, accelerando l’ascesa della Cina e la sua transizione da “fabbrica del mondo” a potenziale leader nelle tecnologie digitali, nell’“economia della conoscenza” e nell’intelligenza artificiale. Il grande progetto logistico noto come “Belt and Road Initiative”, lanciato nel 2013 ma da tempo in preparazione, costituisce in questo senso un’estensione della transizione interna, uno specifico progetto cinese di globalizzazione (e non è un caso che questo termine sia continuamente impiegato e difeso dal Presidente Xi Jinping in una prospettiva “multilaterale”). In questo quadro, la crisi dell’egemonia globale statunitense – che i teorici del “sistema mondo” avevano cominciato a descrivere negli anni Novanta – è diventata il tema di fondo degli scenari globali, disseminando instabilità e guerre. Formule come “multipolarità centrifuga” o “multipolarismo conflittuale” sono circolate ampiamente negli ultimi anni nel tentativo di cogliere i caratteri di fondo di questa congiuntura critica.

Come si è collocata la Russia all’interno di questi sviluppi? Possiamo dire, in sintesi, che sulla base della vera e propria accumulazione originaria che si è determinata negli anni delle selvagge riforme neoliberali di Eltsin è andata progressivamente emergendo una peculiare forma di “capitalismo politico”. Il potere politico, in altri termini, garantisce la rendita (in primo luogo sulle materie prima) distribuendone il monopolio tra una cerchia relativamente ristretta di attori economici, che in questo senso possono effettivamente essere chiamati “oligarchi”, mentre una parte di quella stessa rendita viene convogliata verso la popolazione in funzione del consenso. Al tempo stesso, questa specifica forma di capitalismo politico (certo non particolarmente dinamico o innovativo) genera una forma altrettanto specifica di espansionismo militare, come si è visto negli ultimi anni non solo dalle guerre e dagli interventi ai confini della Russia, ma pure in Siria, in Libia e in Sahel (anche attraverso la compagnia militare privata nota come “Gruppo Wagner”). C’è qui un elemento chiave per comprendere la guerra in Ucraina (e un secondo motivo per opporsi a essa con ogni mezzo necessario): ovvero il consolidamento e l’espansione, dentro spazi necessariamente allargati, del “capitalismo politico” che ha preso forma negli anni di Putin, mentre molti degli “oligarchi” hanno allargato in chiave globale il raggio delle loro operazioni, entrando oggettivamente in tensione con le strategie del Presidente russo (e in fondo diventando sempre meno “oligarchi” e sempre più simili ad attori capitalistici come Jeff Bezos ed Elon Musk). Ne risultano potenti contraddizioni con altri interessi capitalistici, diversamente denominati in termini nazionali, che stanno certo sullo sfondo di quanto accade in queste settimane. Ma in questa prospettiva lo scontro è necessariamente globale, e chiama in particolare in causa la Cina, che pur legata alla Russia su molteplici piani ha una strategia del tutto diversa dal punto di vista della proiezione esterna del suo potere economico e della gestione delle relazioni internazionali.

Un punto ulteriore va specificato a questo proposito. La pandemia è stata ancora una volta l’occasione per una diffusa celebrazione della “fine della globalizzazione”. Si può riservare ad altra sede una compiuta discussione di questa tesi. Qui, vale piuttosto la pena di sottolineare che la guerra ha fatto piuttosto emergere come tema di fondo la profondità dell’interdipendenza a livello globale. Si pensi ai mercati delle materie prime (cereali, fonti energetiche, minerali, etc.), che sono compiutamente finanziarizzati e organizzati attorno a contratti a medio e lungo termine, che rendono praticamente impossibile la conversione a uso interno di risorse destinate all’importazione. L’aumento del 30% del prezzo della farina in Argentina, uno dei principali produttori mondiali di grano, può valere in questo senso come esempio paradigmatico. La stessa vicenda delle sanzioni economiche e finanziarie alla Russia è in questo senso molto significativa. Da una parte per le ricadute delle stesse sanzioni sui Paesi che le adottano (e per le conseguenti divisioni che ne derivano all’interno dell’Occidente, in particolare sull’energia). Dall’altra per la spinta che, non intenzionalmente come è ovvio, possono dare a processi da tempo in atto di “de-dollarizzazione” (con il consolidamento di un polo monetario alternativo attorno al renminbi) e di formazione di un circuito bancario alternativo al sistema Swift (Cips si chiama l’analogo sistema cinese). Si vede bene che anche da questo punto di vista occupa una posizione centrale la Cina, che è comunque molto cauta rispetto alle prospettive di “decoupling”, ovvero di separazione dai sistemi economici e finanziari occidentali (considerati in particolare i suoi interessi in Europa). Ne consegue che la Cina è oggettivamente nella posizione di svolgere un ruolo di primo piano per porre fine alla guerra. Che poi decida di farlo è un’altra storia.

Se fin qui ho cercato di avanzare qualche elemento di analisi della guerra dal punto di vista della meccanica delle forze politiche e soprattutto economiche, è necessario ora introdurre un’altra prospettiva, niente affatto “sovra-strutturale”. Ilya Budraitskis, in un libro da poco uscito da Verso (Dissidents Among Dissidents. Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia), intitola il primo capitolo “Putin vive nel mondo costruito da Huntington”. Il riferimento è ovviamente a Samuel P. Huntington e al suo Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale (1996). Se ne ricorderanno i temi di fondo: dopo la fine del socialismo reale, le linee di conflitto a livello globale sarebbero corse tra “civiltà” (con un ruolo particolarmente importante giocato dalle religioni). Il ragionamento di Budraitskis è semplice: quel libro può apparire oggi premonitore non perché avesse una particolare forza analitica, ma perché era una sorta di manifesto politico e ideologico che attori influenti (da George Bush ad Abu Bakr Al-Baghdadi) si sono incaricati di tradurre in pratica. Tra questi attori figura in primo piano Vladimir Putin, definito “Huntington’s star pupil”. La specifica politica dell’identità praticata da quest’ultimo, con l’ossessiva riproposizione della famiglia tradizionale, della religione, dei “valori” come baluardi della stabilità e dell’ordine, punta in effetti a delineare e fissare i contorni di una mitologica “civiltà” russa. Questa costruzione ideologica è un elemento chiave della politica di Putin e delle classi dirigenti russe: la demonizzazione di omosessualità e femminismo, la vera e propria celebrazione del patriarcato che ne discende trova non sorprendentemente espressione nelle parole del Patriarca di Mosca Kirill, secondo cui in Ucraina si combatte contro “i gay”. È quasi superfluo dire che troviamo qui una terza ragione per opporci alla guerra di Putin, e soprattutto per sostenere (ancora una volta: con ogni mezzo necessario) le donne e gli uomini che in Russia si battono contro di lui e contro la sua “civiltà”. Ma occorre aggiungere qualcosa: come scrive ancora Budriatskis, lo scontro di civiltà genera “riflessi speculari” in Europa e in Occidente. Si legga l’articolo di Federico Rampini sul Corriere della sera del 9 marzo e se ne avrà un’eccellente dimostrazione.

Si moltiplicano le voci, del resto, di quanti insistono sul fatto che la guerra in Ucraina ha unito l’Occidente, che ora deve appunto rafforzare la propria identità. Non ripercorrerò qui la storia dell’elusivo concetto di Occidente. Qualche cenno sugli anni successivi alla fine della guerra fredda potrà bastare. Nella congiuntura degli anni Novanta, l’Occidente ha avuto una indiscussa guida americana. La “superpotenza solitaria”, come veniva spesso chiamata, non ascoltò gli inviti alla moderazione che venivano da alcuni dei suoi diplomatici con maggiore esperienza nei rapporti con la Russia (come George Frost Kennan, l’architetto della politica del “contenimento” della potenza sovietica). Avviò piuttosto, inebriata dalla certezza del “nuovo secolo americano”, quell’espansione a est della NATO che, oggettivamente, ha finito per determinare l’accerchiamento della Russia. Si potrebbe discutere a lungo del ruolo giocato in questo processo da molti Paesi ex-sovietici (dai baltici alla Polonia), che nei fatti vissero l’ingresso nell’Unione Europea come subordinato a quello nella NATO. È sufficiente per il momento sottolineare che l’allargamento a est della NATO avvenne in una congiuntura totalmente diversa rispetto a quella attuale, in cui gli Stati Uniti vivevano nella sicurezza della propria superiorità economica, politica, militare, culturale e financo morale. E contribuì a inasprire le tensioni con la Russia, rendendo in particolare difficili i negoziati sul disarmo, in un momento in cui sarebbe stato semmai necessario pensare a una nuova Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa sul modello di quella svoltasi a Helsinki nel 1975. D’altro canto, la NATO ha rappresentato negli ultimi decenni una costante ipoteca sull’autonomia europea in politica estera e un dispositivo di costante militarizzazione dei territori europei. Si sono indicate tre ragioni per cui è necessario opporsi con ogni mezzo alla guerra di Putin: possiamo ora aggiungere che la NATO per noi è parte del problema e non della soluzione.

È quantomeno dai tempi della guerra di Corea, d’altro canto, che l’“Occidente” non è più limitato alle geografie euro-atlantiche. Negli ultimi anni, come ben si sa, l’asse globale della politica statunitense si è del resto spostato verso l’indo-pacifico, e ha puntato a stabilire un nuovo sistema di alleanze in funzione anticinese, ricapitolato da acronimi come AUKUS (Australia, Regno Unito e USA) e QUAD (India, USA, Giappone e Australia). Appare in questo senso significativo che l’India abbia assunto in riferimento alla guerra in Ucraina una posizione di sostanziale sostegno alla Russia, astenendosi all’ONU nel voto sulla mozione di condanna della guerra. Non è un fatto da sopravvalutare: l’India, il cui attuale Presidente Modi ha posizioni che per rapidità si possono definire “fascio-induiste”, ha storicamente rapporti di cooperazione con la Russia, e il QUAD ha caratteristiche di “dialogo sulla sicurezza” e non di compiuta alleanza militare. Ma l’inclusione dell’India sembrava un tassello essenziale nelle strategie dell’amministrazione Biden, che a differenza di quella Trump si è mossa fin dall’inizio nella prospettiva di (ri)costruire un Occidente consapevole di essere parte nel sistema delle relazioni globali. L’atteggiamento dell’India può dunque essere interpretato come il sintomo di uno smottamento in quelle strategie, che diventa significativo se consideriamo le posizioni assunte da Paesi come Turchia, Israele, Arabia Saudita ed Emirati (in particolare, questi ultimi due, sulla questione del petrolio). Quel che sembra potersene derivare è che l’Occidente, come costruzione globale, ha degli elementi di essenziale fragilità (senza che, sia chiaro, derivino dall’azione di forze a noi vicine). È un fattore da tenere presente se puntiamo, come è a mio giudizio essenziale, a (ri)costruire una politica globale dei movimenti e delle forze che si battono per la libertà e per l’uguaglianza.

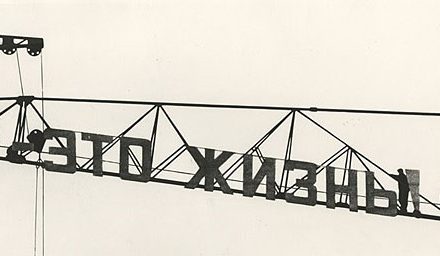

Qualche parola conclusiva su questi movimenti e su queste forze. La battaglia contro la guerra viene combattuta oggi in primo luogo da chi manifesta nelle strade delle città russe e ucraine, rischiando la prigione e la morte. È poi combattuta da chi diserta la guerra, rifiutandone la logica e fuggendo verso un luogo percepito come sicuro. Ma viene combattuta anche dalle decine di migliaia di persone che scendono in piazza in Europa e altrove nel mondo. Certo, sono diverse e spesso opposte le prospettive: “né con Putin, né con la Nato”, “armi ai resistenti ucraini”. Quest’ultima parola d’ordine, in particolare, non è sostenuta soltanto da politici e giornalisti con l’elmetto, da commentatori militaristi e da tifosi della guerra: anche persone a noi vicine l’hanno sostenuta, ed è certo la parola d’ordine prevalente nella diaspora ucraina in Italia (la più grande in Europa, fatta di lavoratrici di cura e di mille altre figure). Io penso che non sia questa la parola d’ordine da sostenere. In questione non è un principio: è la constatazione del fatto che si deve fare ogni cosa per bloccare l’estensione della guerra. Che si devono aprire e moltiplicare spazi di negoziazione, e che proprio il movimento contro la guerra può giocare un ruolo importante in questo senso, praticando in primo luogo una “diplomazia dal basso”, inviando aiuti materiali e prestando assistenza, sostenendo la fuga dei profughi e allargando gli spazi di incontro.

D’altro canto, è necessario uscire dalla genericità delle parole d’ordine, pur comprensibile in una prima fase. Certo, siamo contro Putin e pensiamo che la NATO sia parte del problema e non della soluzione. Ma nel tumultuoso processo di ridefinizione dell’ordine e del disordine internazionali al cui interno si colloca la guerra, dobbiamo osare qualcosa di più. Dopo la grande manifestazione globale del 15 febbraio del 2003 contro la guerra in Iraq, il New York Times scrisse che il movimento pacifista (quel movimento che aveva alle spalle Seattle, Porto Alegre e Genova) era la “seconda potenza mondiale”. Criticammo all’epoca quella definizione, che ci sembrava confinare il movimento al piano dell’“opinione” (ricordo che ne scrisse con la solita lucidità Benedetto Vecchi). Ricordarla oggi, tuttavia, può avere il senso di una sfida – di una sfida a costruire una forza, una potenza, all’altezza dei nostri tempi “terribili”. In molti e molte lo avevamo pensato durante la pandemia. Vale tanto più ora, quando alla pandemia si è agganciata, quasi senza soluzione di continuità, la guerra. E non sono certo venute meno altre questioni che richiedono una politica globale, in primo luogo la crisi climatica. La tendenza al riarmo, accelerata dalla guerra, è anch’essa globale, e in Europa avrà un impatto pesantissimo sulle stesse politiche di spesa mentre è ormai all’ordine del giorno la costruzione di un esercito europeo. Disertare la guerra è oggi un imperativo, ma le pratiche di diserzione non possono essere efficaci se non sono articolate in una cornice globale. Se non sono sostenute dall’invenzione, che certo non può essere fatta a tavolino, di un nuovo internazionalismo, che potrà anche chiamarsi in un altro modo ma a quello spirito dovrà collegarsi. Dalla Russia e dall’Ucraina è giunto nei giorni scorsi l’appello a organizzare una “nuova Zimmerwald”, ovvero una conferenza nello spirito di quella che nel settembre del 1915 riunì in Svizzera i socialisti che si opponevano alla guerra. Non sappiamo quanto quell’appello sia concreto, e certo oggi la situazione è del tutto diversa rispetto a un secolo fa. È comunque una suggestione potente, che va raccolta.