di BENEDETTO VECCHI.

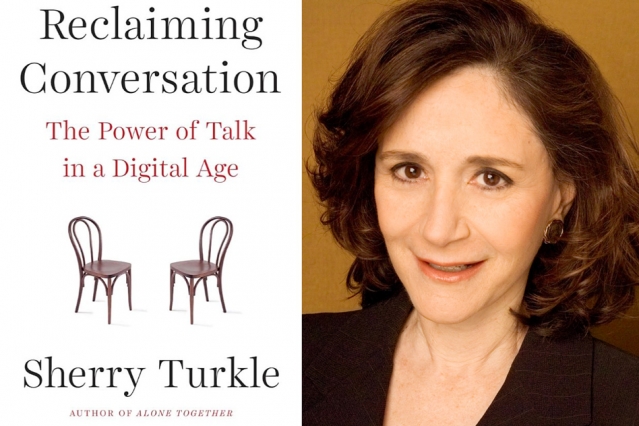

Il terrore dei silenzi durante una conversazione, l’angoscia che toglie il respiro quando viene rivolta una richiesta di attenzione dalla persona cara; o l’ansia che prende quando l’argomento del dialogo con amici, famigliari, amanti richiede impegno e concentrazione. Infine la paura della solitudine. Questa la cornice cesellata da Sherry Turkle nell’ultimo saggio La conversazione necessaria (Einaudi, traduzione di Luigi Giacone, pp. 447, € 26) dedicato al dialogo nell’era digitale. Un libro che rivela l’ostilità verso un mondo, quello contemporaneo, dove ogni aspetto della vita privata e sociale deve chinarsi alla algida tendenza a rendere tutto calcolabile e a una costante accelerazione della vita individuale e sociale. Ma che va letto, al tempo stesso, come un disincantato atto di amore, a volte dal sapore melenso ma mai antitecnologico, verso l’attitudine delle discipline umanistiche nel fornire strumenti per vivere in una realtà dove siamo Insieme ma soli, come titolava un altro saggio di Sherry Turkle pubblicato da Codice edizioni. In una successione seriosa di aspetti della vita sociale dove la conversazione ha un ruolo essenziale – la famiglia, il lavoro, l’amore, l’educazione, la politica –, l’autrice così affronta i mutamenti intervenuti nella conversazione: meglio, analizza il venir meno di questa attività quotidiana, sostituita da scambi di messaggi, post e incontri mediati dalla Rete.

Nell’affresco che emerge ci sono nuvole di parole e immagini che avvolgono i singoli, quasi a costituire un habitus che indirizza scelte e comportamenti individuali. Ma al di là dei timori di una riduzione della capacità di poter autodeterminare la propria vita a causa della riduzione della comunicazione a un accumulo di dati, il cui senso è da cercare, di volta in volta, nelle risposte al manifestarsi di emergenze emotive legate a incontri effimeri, Sherry Turkle non indulge mai alla demonizzazione di una totalizzante e totalitaria tecnostruttura. La Rete non è mai una prigione dalla quale evadere, ma una seconda natura prodotta all’interno di rapporti e relazioni sociali dalle quali non si può prescindere. Se questo è il “campo” entro il quale collocare questo La conversazione necessaria l’autrice preferisce scandagliare i mutamenti psicologi indotti dalla comunicazione mediata dalla Rete.

L’autrice è una studiosa di lungo corso, specializzandosi su come le tecnologie digitale hanno trasformato la percezione individuale della realtà. Fresca del dottorato, mandò alle stampe a metà degli anni Ottanta Il secondo io, analisi sfrontata e eccentrica di come gli umani considerassero il personal computer un doppio cognitivo con il quale stabilire un vero e proprio dialogo interiore. Con i computer si parlava, venivano battezzati con nomi friendly per combattere il panico di avere a che fare con macchine che riproducevano funzioni cognitive.

Quel libro è stato considerato, in seguito, uno dei testi fondanti della network culture per la convinzione che il computer non fosse una tecnologia come le altre, bensì che fossero manufatti che avrebbero mutato profondamente le società occidentali perché programmabili e dunque flessibili nel poter essere usati in ambiti diversi e per risolvere problemi eterogenei, sia che si trattasse di risparmiare lavoro umano che per comunicare con altri umani: il personal computer era cioè una “macchina universale” come mai la storia umana aveva conosciuto. Sherry Turkle ha poi continuato l’esplorazione di questo nuovo mondo in altri importanti lavori: La vita sullo schermo e il già ricordato Insieme ma soli, privilegiando l’uso delle discipline della sua formazione intellettuale – la filosofia (in gioventù è stata un’appassionata lettrice di Jean-Paul Sartre) e la psicologia –, sebbene negli ultimi anni abbia privilegiato la ricerca sul campo, come testimoniano i continui rinvii nel saggio a interviste con uomini e donne nativi digitali, cioè cresciuti in un habitat dove smartphone, tablet e computer sono una presenza costante e indispensabile in processi di socializzazione che rompono i confini angusti della famiglia, della scuola e del lavoro.

Nella Conversazione necessaria è dato per scontato che il confine tra dentro e fuori lo schermo sia irreversibilmente evaporato e che la Rete non debba essere considerato un mondo a parte, ma la piattaforma necessaria e indispensabili per lavorare e socializzare, precisando continuamente che il contesto nel quale l’autrice lavora e sul quale riflette siano gli Stati Uniti, assegnando così alle sue riflessioni una parzialità che la dovrebbe preservare da improprie generalizzazioni e semplificazioni. Ma leggendo il libro, è forte la sensazione che la realtà indagata non sia poi cosi diversa da altri contesti nazionali, sia dal punto di vista sociale che culturale. Dunque un saggio che ha la capacità di illuminare un tema, la conversazione, al di là di uno specifico contesto nazionale.

Nella Conversazione necessaria è dato per scontato che il confine tra dentro e fuori lo schermo sia irreversibilmente evaporato e che la Rete non debba essere considerato un mondo a parte, ma la piattaforma necessaria e indispensabili per lavorare e socializzare, precisando continuamente che il contesto nel quale l’autrice lavora e sul quale riflette siano gli Stati Uniti, assegnando così alle sue riflessioni una parzialità che la dovrebbe preservare da improprie generalizzazioni e semplificazioni. Ma leggendo il libro, è forte la sensazione che la realtà indagata non sia poi cosi diversa da altri contesti nazionali, sia dal punto di vista sociale che culturale. Dunque un saggio che ha la capacità di illuminare un tema, la conversazione, al di là di uno specifico contesto nazionale.

Il primo merito del libro è, come già segnalato, di sfuggire al riflesso pavloviano che domina ormai gli scritti di molti studiosi della Rete, cioè la convinzione che le tecnologie digitali stiano minando l’autenticità della comunicazione umana. Su questo Turkle è categorica. Dall’invenzione della scrittura, la conversazione non è solo una questione di relazioni vis-à-vis perché è mediata anche da tecnologie. Di costante c’è solo la volontà di condividere pensieri e emozioni grazie però a manufatti artificiali, come un libro, un telefono, uno schermo, una tastiera. Un mouse. Parlare di ripristinare un’autenticità perduta è quindi fuorviante. Tanto più nella conversazione dove l’interpretazione del linguaggio del corpo e del tono della voce hanno sempre avuto un ruolo centrale nel comprendere appieno il punto di vista dell’altro. Con il computer e gli smartphone questi elementi si presentano in veste nuova, venendo meno la presenza fisica, ma al tempo stesso producendo una “realtà aumentata” dove l’attenzione, l’empatia, il monologo interiore perdono il loro statuto privilegiato nel qualificare buona o cattiva una conversazione.

Il riferimento implicito alle tesi di Marshall McLuhan sul potere performativo dei media è qui evidente, in particolar modo quando l’autrice scrive che le tecnologie danno forme particolari alla comunicazione. Dunque, nessuna nostalgia per un immaginario passato incontaminato dalla tecnica, ma l’invito a fare i conti con i mutamenti già intervenuti, suggerendo semmai strategie minime di autodifesa dalla invasività della comunicazione on line, come testimonia la retorica della connessione permanente. Divertenti sono a questo proposito i riferimenti a chi coricandosi si assicura di avere a portata di mano lo smartphone acceso, o il terrore di chi vede che le batterie del cellulare si tanno esaurendo e comincia a chiedere spasmodicamente un carica batteria e una spina elettrica dove collegarsi. La connessione oscilla quindi tra la Scilla della necessità – molti lavori prevedono una reperibilità massima – e i Cariddi del desiderio di rivolgersi a quelle claustrofobiche comunità virtuali di simili che si formano in Rete per avere conferma e riconoscimento di una identità costruita come un patchwork di like e post inviati ai social network. Esilaranti sono poi i racconti di chi inizia e rompe rapporti sentimentali dove il contatto fisico è ridotto al minimo, mentre in chat si comunicano desideri e fantasie sessuali degne del miglior kamasutra.

Il volume ha una apertura entusiasmante. Sherry Turkle ricorda come il poeta e saggista Henry Thoureau esemplificasse la conversazione attraverso la presenza di una sedia, due sedie, tre sedie. La prima sedia allude al monologo interiore; le due sedie è l’incontro con l’amico o l’amante; le tre sedie una serata tra amici. L’autrice aggiunge una solitaria sedia posta all’aria aperta (negli altri casi sono in casa) per indicare la conversazione che può nascere in uno spazio aperto, pubblico. In ogni caso, la conversazione prevede sempre una comunicazione in presenza. E qui cominciano però gli elementi problematici: la comunicazione on line può avvenire in assenza.

Gli sms, i post, la messaggistica, i gruppi di affinità prevedono una comunicazione ininterrotta, ma che nulla a che fare con la conversazione, che ha bisogno di solitudine (“la riflessione interiore”), di scambi, di interpretare i movimenti del corpo e il tono della voce. La retorica della comunicazione ininterrotta sovrappone la connessione on line con la conversazione. Lo “stare in rete” serve inoltre a porre distanza tra sé e gli altri. Mette cioè al riparo dalle sensazioni forti (una delle vittime illustri della pervasività della connessione on line è l’empatia, sentimento da sostituire con una successione di “mi piace” sui tanti pensieri inviati agli amici del social network) e dai conflitti che segnano la vita quotidiana, familiare, amorosa. Divertente è l’aneddoto della rottura di un fidanzamento attraverso un sms molto al di sotto dei 160 caratteri che si chiude con un laconico “mi dispiace”.

Sherry Turkle inanella il libro di episodi ormai ricorrenti nella vita sociale. La cena con gli amici dove tutti sono chini sul proprio smartphone per “chiacchierare” con altri; i dialoghi interrotti tra genitori e figli durante le cene per rispondere alla posta elettronica o alle segnalazioni di post sul proprio account. La dipendenza dai social network, equiparata a quella del gioco d’azzardo, visto che il rapporto con la macchina crea una bolla dove la realtà viene tenuta rigorosamente fuori. Pagine godibili, come interessante è la critica al mito del multitasking: il cervello umano è da sempre capace di fare più cose contemporaneamente, ma quando questo avviene vi è perdita di attenzione e capacità di concentrazione direttamente proporzionale alle operazioni da svolgere. E se nella conversazione ordinaria, il multitasking è assegnato alle donne, perché più flessibili e costrette a districarsi nel labirinto del lavoro e nella cura degli affetti, c’è di certo che il multitasking più che sinonimo di potenza cognitiva è indice di una riduzione della produttività sul lavoro, come lamentano manager intervistati nel libro, i quali arrivano a vietare l’uso di tablet e cellulari nella riunione di lavoro, perché fattori di una distrazione disattenzione strutturale.

La connessione senza soluzione di continuità produce infine un “sé algoritmo” che ha tantissimi effetti collaterali certo non previsti ma tutto sommato funzionali a quella corrosione della sfera pubblica dove consenso, dissenso, elaborazione di un punto di vista autonomo dal potere costituito si riducono al numero di “like” posti su un messaggio. Con l’aggiunta del fatto che il “sé algoritmo” diventa l’elemento funzionale non solo di una riduzione della soggettività individuale a una serie di dati, successivamente elaboratori dagli apprendisti stregoni dei Big Data, ma a trasformare il singolo in un “controllore” del rispetto di regole e norme, la cui violazione da parte di comportamenti eccentrici o politicamente corretti metterebbe in discussione la weltashauung dominante. Il “sé algoritmo” è dunque il dispositivo necessario a una “società del controllo” dove il panopticon è stato da tempo sostituito da una miriade di videocamere e gli utenti della rete, spinti a diventare solerti controllori dello status quo. Ma è funzionale anche a una sovrapposizione tra connessione on line e conversazione, ultimo atto del declino dell’uomo pubblico sul quale si è soffermato all’alba della “rivoluzione al silicio” l’omonimo libro di Richard Sennett. Ma se allora l’elemento centrale del ritrarsi dalla scena pubblica era la soddisfazione di desideri che l’azione politica rinviava sempre in un secondo momento, nell’era della connessione permanente è corretto parlare di corrosione della sfera pubblica. Sherry Turkle rivela qui l’adesione a una “pastorale americana” dove le istituzioni fondamentali sono la famiglia, la scuola, il lavoro, i partiti. Sono cioè istituzioni fondamentali alla tenuta e riproduzione dei rapporti di potere che innervano il legame sociale. Ma è consapevole che sono inoltre momenti di socializzazione tuttavia plasmati dalle tecnologie della comunicazione. Anche in questo caso non c’è nessuna indulgenza verso un diffuso determinismo tecnologico che caratterizza la network culture oltreoceano. Le tecnologie, scrive, reinventano la realtà alla luce di rapporti sociali consolidati e di come si rifrangono nella vita quotidiana. Il “sé algoritmico” attesta quindi la fine della rappresentanza politica e l’emergere di una produzione dell’opinione pubblica in quanto industria.

Nel volume c’è infatti un capitalo dedicato a come il web e i social network abbiano modificato profondamente l’agire politico. I partiti e le istituzioni statale, anche nella loro forma federale come è quella statunitense, servono solo ad amministrare la realtà. Il declino dell’uomo pubblico si esprime nel moltiplicarsi delle petizioni on line, nei tanti crowfounding per iniziative attorno a problemi che l’amministrazione istituzionale dell’esistente delega ai singoli per la loro soluzione. I like, le firme apposte a un appello, alimentano però i Big Data, cioè quel bacino di saperi, conoscenze, informazioni che attendono di essere “catturato” dalle imprese.

La produzione di opinione pubblica è dunque parte integrante di quel “capitalismo delle piattaforme” dove la condivisione è un imperativo categorico dal quale è difficile sottrarsi.

Assente è invece ogni riferimento della trasformazione della conversazione in una successione discreta di dati. Il capitalismo delle piattaforme rimane infatti sempre sullo sfondo. Il pervicace individualismo metodologico scelto dall’autrice le impedisce di cogliere il fatto che nella società del controllo, che le imprese come Facebook, Istagram, Amazon, Netflix, Twitter sono i gatekeeper della comunicazione sociale allo scopo non solo di esercitare un controllo sui contenuti veicolati dal social network – con buona pace della privacy e della libertà di espressione – ma di elaborarli per farne materia prima di processi produttivi dove la povertà della conversazione mediata dal digitale sia la condizione necessaria per il capitalismo delle piattaforme, dove è operante un patto luciferino difficile da mettere in discussione. Si arriva infatti in rete e le società garantiscono framework, programmi informatici e applicazioni gratuiti per comunicare, scrivere, fare di conto, leggere libri e vedere filmati. A patto però tutte le informazioni sulla navigazioni, gusto e contenuti possano essere usati da quelle stesse società per fare affari, cioè vendere spazi pubblicitari e per attirare i singoli in siti che propongono applicazioni che gratuite proprio non sono. Le mutate forme della conversazione sono espressione di questa «economia della condivisione», dove le informazioni sono cedute altrettanto gratuitamente e che costituiscono le merci essenziali per «il capitalismo delle piattaforme».

Siamo così giunti in un territorio dai confini porosi e in continuo divenire dove la “connessione 24/7” (ventiquattro ore al giorno per 7 giorni alla settimana) è garantita dalla gratuità e da un regime misto della proprietà intellettuale, che alterna tra programmi informatici open source ad algoritmi tutelati rigidamente da brevetti, come nel caso di Google.

La conoscenza e la comunicazione deve cioè essere “libera”. Guai infatti a limitare il suo incessante movimento, perché si bloccherebbe quella «innovazione dal basso» verso la quale le imprese esprimono una vera e propria bramosia. È la logica «estrattiva» delle imprese che manifesta la sua natura parassitaria: le imprese si appropria ex post di quanto prodotto durante la navigazione in Rete, riservandosi la gestione del coordinamento e di elaborazione dei dati raccolti.

Ci sarebbe molto da indagare su come i Big Data siano la forma adeguata sia a un regime di accumulazione per estrazione, come sostengono la teoria critica del capitalismo postcoloniale, ma quel che è certo è che la Rete evidenzia la necessità di immaginare forme di organizzazione politica che si sappia misurare con una sfera pubblica ridotta ad accumulo di dati, che possono essere elaborati e “impacchettati” per strategie imprenditoriali dove l’advertising è personalizzato. La cosiddetta “profilazione” non riguarda solo i libri acquistati o i film visti, ma anche dal legame stabilito ex-post tra le opinioni espresse sui social network, attraverso l’analisi delle parole usate e dai siti visitati, e le merci effettivamente consumate. Ma in questo caso siamo pur sempre all’interno di quella “società dei consumi” che continua a suscitare il ferino fascino per i suoi detrattori che i suoi apologeti. Immaginare una adeguata forma di organizzazione politica nel capitalismo delle piattaforme vuol dire misurarsi anche con la costruzione del consenso e la critica dell’ideologia dominante.

I tweet storm, gli hastag su campagne politiche, la costruzione di siti informativi alternativi, la produzione di contenuti sono fattori imprescindibili per condizionare, modificandone le traiettorie, le cloud che si formano nella Rete. Da questo punto di vista, l’immagine dello sciame usata per descrivere i comportamenti dei movimenti sociali andrebbe fatta propria, non per considerare sciolto il nodo dell’organizzazione, ma per affinare le tecniche di una guerriglia mediatica senza la quale la politica diviene solo testimonianza o espressione di un rifiuto, talvolta anche radicale e di piazza, esistenziale. Lo sciame, in altre parole, poco a da dire su come si fa rete tanto nella comunicazione che nell’azione politica. Qui l’imperativo categorico della condivisione va rovesciato nel suo significato: condividere non è il fine dell’azione politica, ma il mezzo usato per costruire organizzazione politica. E si condivide non solo con i propri simili, ma anche con chi simile non è. Vanno cioè sperimentate forme di incursione e di collaborazione anche con i media mainstream, scegliendo accuratamente ciò che è possibile condividere e ciò che deve rimanere autonomo. La “conversazione” della quale l’autrice auspica la necessità è quindi il passaggio obbligato per produrre organizzazione politica. Sherry Turkle si ferma però sulla soglia di una critica politica. Preferisce forme periodiche di “disintossicazione” dall’imperativo della condivisione ad ogni costo, invita a mettersi a lato di una vorticosa e sempre più accelerato flusso di dati. La sua ipotesi è una ecologia della comunicazione on line ancora da lì a venire e tuttavia delega alla buona volontà dei singoli. Troppo poco per vivere nella seconda natura chiamata web.

una versione ridotta di questo articolo è stata pubblicata sul manifesto del 6 ottobre 2016