Di ROBERTO NIGRO

Un ospite inquietante si è infiltrato nelle nostre vite. Con una rapidità e agilità, che non stupiscono nell’epoca della globalizzazione, si è esteso e diffuso in diverse aree del pianeta. Non abita solo i corpi, ma egemonizza anche l’informazione. Nella società dello spettacolo sguazza come un pesce nell’acqua e detta quello di cui si deve e non si deve parlare. I grandi canali e poteri dell’informazione lo inseguono, lo usano, cavalcano l’onda usando, come al solito, sempre gli stessi toni allarmanti, scandalistici, e perché no, disinformativi, perché dove l’informazione sembra darsi in eccesso e si camuffa in dati, numeri e statistiche, l’effetto è quello di far perdere qualsiasi possibilità di controllo democratico, di estensione trasversale e orizzontale delle forme di conoscenza e di comunicazione.

Ma sono due altri problemi sui quali vorrei spendere qualche linea di riflessione qui. Ed essi riguardano le implicazioni politiche di questa crisi sanitaria.

Il corona virus rischia di creare o trasformare la forma delle relazioni sociali.

Si potrà pensare che, in fondo, tutto questo lascia il tempo che trova, poiché nulla di nuovo è sotto il cielo. Quando mai un’emergenza sanitaria non ha finito con l’impattare sulle forme di vita? L’umanità combatte da tempo immemorabile una lotta titanica contro diversi virus. E da tempo immemorabile anche le società occidentali, e non soltanto, sono state attraversate senza sosta da grandi paure. Le risposte politiche alle epidemie o alle crisi sanitarie hanno sempre forgiato nuove forme di vita; hanno plasmato, controllato, disciplinato, direzionato la vita per scongiurare e limitare al massimo i pericoli del contagio, della diffusione senza freno della malattia. E in fondo per molti versi siamo di fronte alla riedizione dello stesso problema. Ma quadrettare la società, riorganizzare lo spazio e la vita, praticare le quarantene (per usare questo linguaggio, che sembra uscire dagli archivi di un passato sepolto nella polvere della storia) acquista un senso nuovo nella postmodernità. In questa apparente ripetizione, occorre cogliere l’elemento che fa la differenza. Il coronavirus non è solo una emergenza sanitaria, ma un problema politico che porta con sé il dispiegamento di nuove pratiche governamentali, il cui effetto deve essere interrogato. Non bisogna farsi illusioni, non vi è crisi sanitaria o problema scientifico o di conoscenza che possa essere o dirsi neutrale; al contrario la crisi sanitaria esplode come crisi politica e come crisi di governamentalità politica. Dietro l’apparente neutralità di un comportamento e invito medico-sanitario (relazionarsi a distanza per evitare ogni forma di contagio), per quanto esso possa sembrare legittimo, utile e necessario, si disegna una nuova normatività sociale, non per ultimo anche un nuovo bon ton del comportamento culturalmente civile.

Il virus corona è un paradosso nelle società post-industriali, nelle società dematerializzate, perché esso riporta al centro la materialità del corpo, ci ricorda che il corpo è lì in tutta la sua consistenza e materialità, nella sua finitudine e fragilità. Ma è proprio qui che l’effetto politico-culturale della gestione e del governo della crisi sanitaria può divenire altamente pericoloso e per questa ragione deve chiamarci ad un’estrema vigilanza. Utopia del capitale e illusione dei sovranisti: un mondo dove le merci e le informazioni circolino liberamente, ma non i corpi con le loro storie, resistenze e fragilità. Suona come una tragica ironia della sorte, ma anche come un campanello d’allarme per tutte le coscienze libere d’Europa e non solo: mentre il mondo si richiude sul tema del coronavirus, lotta contra questo nemico interno, che abita il più intimo di noi stessi, ai confini dell’Europa, Stati, polizie e squadre neofasciste si accaniscono sui corpi dei migranti per evitarne l’accesso alla fortresse Europe. L’altro come pericolo e minaccia perpetua, l’altro come nemico. Se non si fa appello ad una militanza attiva, il coronavirus offrirà tutte le garanzie per continuare su questa sciagurata via in cui le società neoliberali si sono rinchiuse. Lo abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentarlo con la gestione del terrorismo. Un modo di vita ha infiltrato le coscienze. Passata l’emergenza, o quando essa ormai è divenuta normalità, chiunque non ricorda più l’origine dei comportamenti che sono stati politicamente indotti. Con quali automatismi ormai attraversiamo ogni check point di un aeroporto, ci sottoponiamo a screening e a controlli, o ignoriamo la presenza di videocamere in ogni angolo degli spazi urbani e non solo? Ogni comportamento sembra iscriversi in una naturalità senza tempo. Per difendere la società, per difendere la vita, ogni singolo gesto passa sotto il setaccio del controllo sociale; ognuno si erge a giudice del comportamento altrui. Il principio di sicurezza, paradigma globale su cui le società neoliberali hanno costruito la globalizzazione, diventa principio della diffidenza reciproca. Per proteggere la vita, la si annienta in alcune sue forme, per difendere delle libertà, se ne annientano e divorano altre. Foucault spiegava nel 1979 i paradossi e le crisi di governamentalità proprie dei moderni poteri biopolitici. Il paradigma della sicurezza poggia su meccanismi di controllo sempre più capillari, che permeano l’intero tessuto sociale, dal basso. Le nuove tecnologie digitali permettono di definire ed identificare il profilo di ognuno in un battibaleno: profilo del paziente per l’ospedale con tutta la sua storia clinica, profilo del criminale per la polizia, profilo del consumatore per i centri commerciali. L’epoca in cui occorreva far coincidere un nome con il volto di una vecchia foto appartiene ad un passato che non torna più: basta appoggiare un dito su un apparecchio digitale per ricavare la storia di un individuo, e se un dubbio permane ancora, è sufficiente estrargli un minuscolo frammento del corpo. Frédéric Gros, in un bel libro sul principio di sicurezza, si chiedeva se sia questo il prezzo che bisogna pagare per avere una vita apparentemente più facile. Ma occorre ricordare che questa via, che l’occidente ha imboccato da qualche secolo e forse più, non è né unica né necessaria. È per questo che a tutti i livelli occorre portare avanti una battaglia politica contro tutte le pratiche politiche e discorsive che vanno in questa unica direzione. È inquietante e raccapricciante leggere in questi giorni commenti di autori, per i quali l’unica via di uscita da quest’emergenza è nella messa a punto quanto prima di apparecchiature con le quali poter individuare automaticamente e senza alcun sforzo i possibili potenziali portatori di virus.

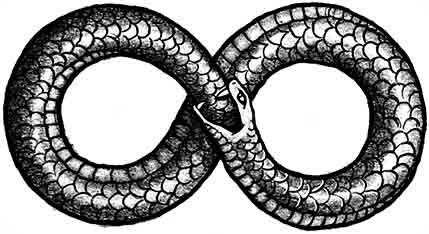

Al coronavirus, e gli altri virus che ci attendono, occorrerà pure dare delle risposte medico-sanitarie. Ma una società che spinge sino al parossismo il principio di prevenzione e immunizzazione, è una società che divora sé stessa, è un serpente che si morde la coda senza mai interrogarsi sulle cause molteplici, che portano alle ormai innumerevoli catastrofi ecologico-esistenziali.

Il coronavirus spaventa, perché esso ci ricorda la fragilità e precarietà della vita. È una precarietà esistenziale contro la quale non abbiamo mai smesso di elaborare tecniche di rassicuramento nelle forme più svariate. Ma vi è un regime politico della precarietà, che passa attraverso la costante produzione di forme di vita precarie, attraverso il governo della vita di milioni di individui. Non è possibile scindere la precarietà esistenziale dal regime politico della precarizzazione. Non è possibile credere che il coronavirus sia solo una questione medico-sanitaria, una questione di pure conoscenza, priva di alcun color politico.

La tesi che vorrebbe scindere la dimensione medico-sanitaria dalla dimensione politica non solo si inscrive nella logica dominante e nelle tendenze proprie delle società neoliberali attuali, ma porta con sé pericolose derive politiche. Occorre ribadirlo perché essa potrebbe sembrare come la via più naturale e logica. Ma essa è funzionale ad una specifica pratica governamentale neoliberale e ad uno specifico regime scientifico-discorsivo. Questa tendenza fa tutt’uno con un altro paradigma delle società contemporanee strettamente legato a quanto detto prima: è la forma del potere tecnocratico, il lasciare la parola all’esperto, alla scienza, alla conoscenza e (di converso) al governo che agisce, perché sa. Se, da un lato, la verità scientifica sembra logicamente poter essere stabilita solo da esperti e addetti ai lavori, non bisogna dall’altro lato dimenticare, che le condizioni attraverso le quali queste verità sono prodotte non sono mai sganciate dai rapporti sociali e dai rapporti di forza che attraversano la società.