Di MARCO BASCETTA

La pandemia ha sfondato diversi solidi muri come il tabù europeo del rapporto tra deficit e pil. A tempo determinato e a precise condizioni, come non si stancano comunque di ricordare i guardiani momentaneamente in difficoltà dell’ortodossia finanziaria. Ma sul fronte dei brevetti, quelli farmacologici in particolare, e dunque sul terreno che riguarda più direttamente e immediatamente gli effetti della pandemia, l’Unione europea e gran parte degli stati che la compongono non hanno mosso un passo, quando non esercitato una ferma resistenza.

Nemmeno in quella logica dell’emergenza che ha determinato la prudente apertura del presidente americano Biden alla sospensione temporanea dei diritti di proprietà che gravano sulla produzione dei vaccini tagliando fuori vaste aree del mondo dalla protezione contro il Coronavirus. “Nessun profitto sulla Pandemia” proclama il mondo cattolico italiano per bocca di Romano Prodi, anche se di profitti sulla pandemia ne sono stati già fatti a iosa e se ne continuano a fare. Ma non sono tanto i profitti da realizzare oggi sul mercato dei vaccini la principale posta in gioco quanto l’intangibilità della proprietà intellettuale il cui sistema difensivo non può presentare alcuna crepa, alcun varco, sia pure condizionato e temporaneo.

E questo essenzialmente per due ragioni: la prima è che la proprietà intellettuale, ovverosia l’appropriazione dei risultati della scienza, delle sue metodologie e dei suoi strumenti costituisce non solo il futuro della proprietà privata, ma già oggi la sua forma più decisiva e potente. Basti vedere come le multinazionali farmaceutiche hanno potuto ricattare stati e governi manovrando il rubinetto delle forniture di vaccini, trasformando le inadempienze in posizioni di forza. Inoltre, in un contesto che promette il frequente ripetersi di crisi globali i padroni delle conoscenze capaci di fronteggiarle non possono consentire che queste comportino sospensioni dei loro diritti proprietari. Le catastrofi devono restare buoni affari.

La seconda ragione risiede nella espansione piuttosto recente e nella discutibile legittimità della proprietà intellettuale tendenzialmente senza limiti (era ancora decisamente circoscritta fino al primo Novecento) in rapporto ai bisogni della collettività. Fino a non troppi decenni fa un ricercatore che avesse individuato un elemento ancora ignoto esistente in natura, avrebbe potuto brevettare il metodo utilizzato per isolare e depurare la sostanza, ma non la sostanza stessa. A titolo di esempio Jeremy Rifkin riferiva anni fa del rifiuto di brevettare il tungsteno opposto a un gruppo di scienziati dal Patent and Trademark Office degli Stati uniti nel 1928.

Meno di 60 anni dopo lo stesso ufficio dichiarava brevettabili le componenti di organismi biologici a favore di “chiunque ne isoli per primo le proprietà, ne descriva le funzioni e ne individui applicazioni commerciali utili”. A partire dalla fine degli anni Settanta la sfera della proprietà intellettuale si è estesa a dismisura, includendo non solo elementi biologici, ma anche l’insieme delle acquisizioni scientifiche conseguite attraverso una cooperazione in larga misura estranea agli investimenti privati.

Il modello del copyright si è esteso sia in senso temporale (prolungamento costante della durata dei diritti d’autore e di sfruttamento dei brevetti) sia includendo ambiti immateriali da sempre oggetto di libera fruizione. Per fare un esempio italiano il diritto proprietario dello stato non solo sulla consistenza fisica, ma anche sull’immagine stessa del patrimonio storico-culturale che amministra (legge Ronchey). La conversione aziendale dello stato, e soprattutto delle università e degli istituti di ricerca, si è esercitata in larga misura sul terreno della proprietà intellettuale nella forma della produzione e cessione di sapere in favore delle imprese private.

Come è noto, l’argomento principe in difesa di questo assetto è che la ricerca e lo sviluppo di nuove conoscenze non avrebbero luogo se non garantissero cospicui profitti. Una banalità tutta interna alla convinzione che non si dia sviluppo senza accumulazione del capitale, puntualmente ripresa dalle grandi imprese farmaceutiche anche nell’attuale crisi pandemica. Di contro è evidente che un processo della conoscenza, gravato di dazi e gabelle, interamente dipendente da una molteplicità di interessi proprietari che ostacolano la circolazione delle acquisizioni scientifiche ne subisca pesantemente il condizionamento.

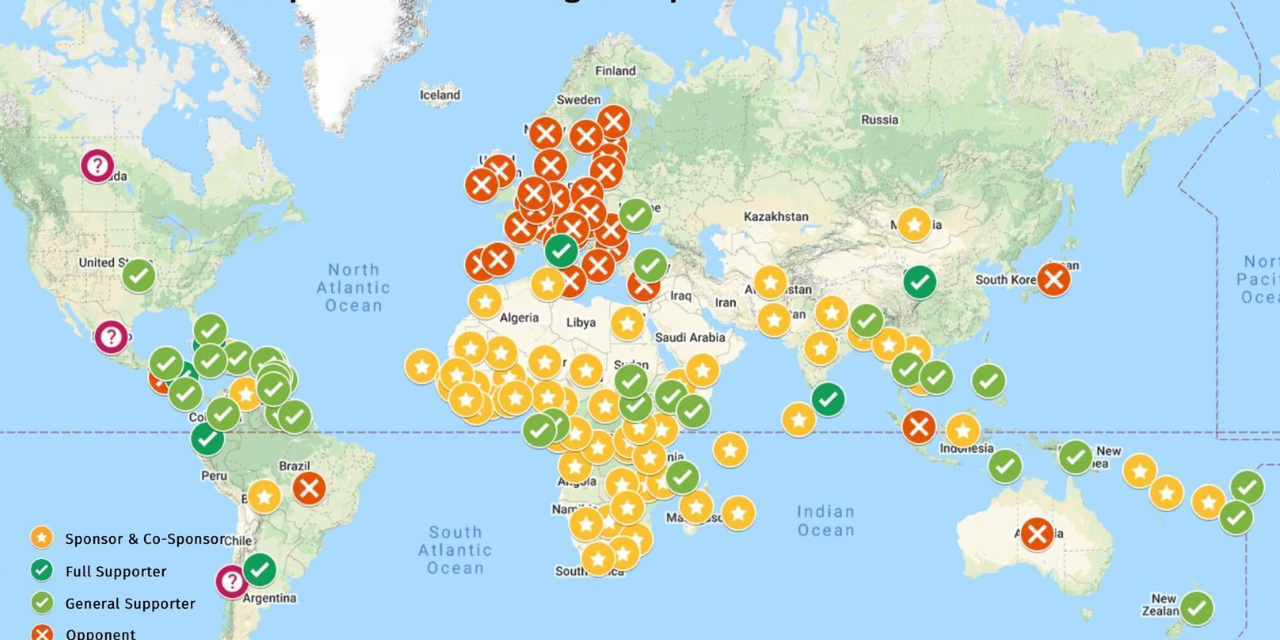

È inevitabile che la mercificazione del sapere ne delimiti i contorni, ne determini la struttura e gli obiettivi e dunque le esclusioni. Questo è lo sfondo della battaglia in corso intorno alla licenza obbligatoria per la produzione di vaccini, laddove la difesa della proprietà intellettuale si scontra con la consapevolezza che l’esclusione di vaste aree del pianeta dall’accesso ai vaccini e ai farmaci contro il Coronavirus non solo ne decimerebbe le popolazioni, ma non metterebbe concretamente fine alla pandemia.

La risposta, buona a salvaguardare il mercato ma non la certezza dei risultati né l’autonomia dei beneficiari, è una vasta azione di aiuto internazionale che, una volta raggiunto il volume sufficiente di produzione dei vaccini, ne possa destinare una certa quota ai paesi poveri. La crisi sanitaria globale e la guerra dei vaccini dovrebbero invece rappresentare l’occasione per mettere in discussione il regime della proprietà intellettuale e gli accordi internazionali che lo hanno configurato.

Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 19 maggio 2021. L’immagine di copertina è di Médecins Sans Frontières.