di MARCO BASCETTA

Quando ciò che è necessario è al tempo stesso impossibile, scatta una trappola perfetta. È quella che Claus Offe ci descrive in un breve, brillante saggio intitolato, appunto, L’Europa in trappola (il Mulino, pp.100, € 10). Ma questa coincidenza di necessità e impossibilità non dovrebbe celare il fatto che esse si collocano su due piani distinti. Per uscire da una crisi nel cui orizzonte è compreso anche un catastrofico sfaldamento dell’Unione europea sarebbe necessario, secondo Offe, ridurre gli squilibri e le divisioni che la percorrono attraverso una “mutualizzazione del debito su larga scala e a lungo termine”, per esempio attraverso l’emissione di eurobond, da una parte, e ottenere una crescita di competitività attraverso l’adeguamento del costo del lavoro nei paesi periferici, dall’ altra. Questa necessità si situa, dunque, sul piano dei mercati e della competizione globale.

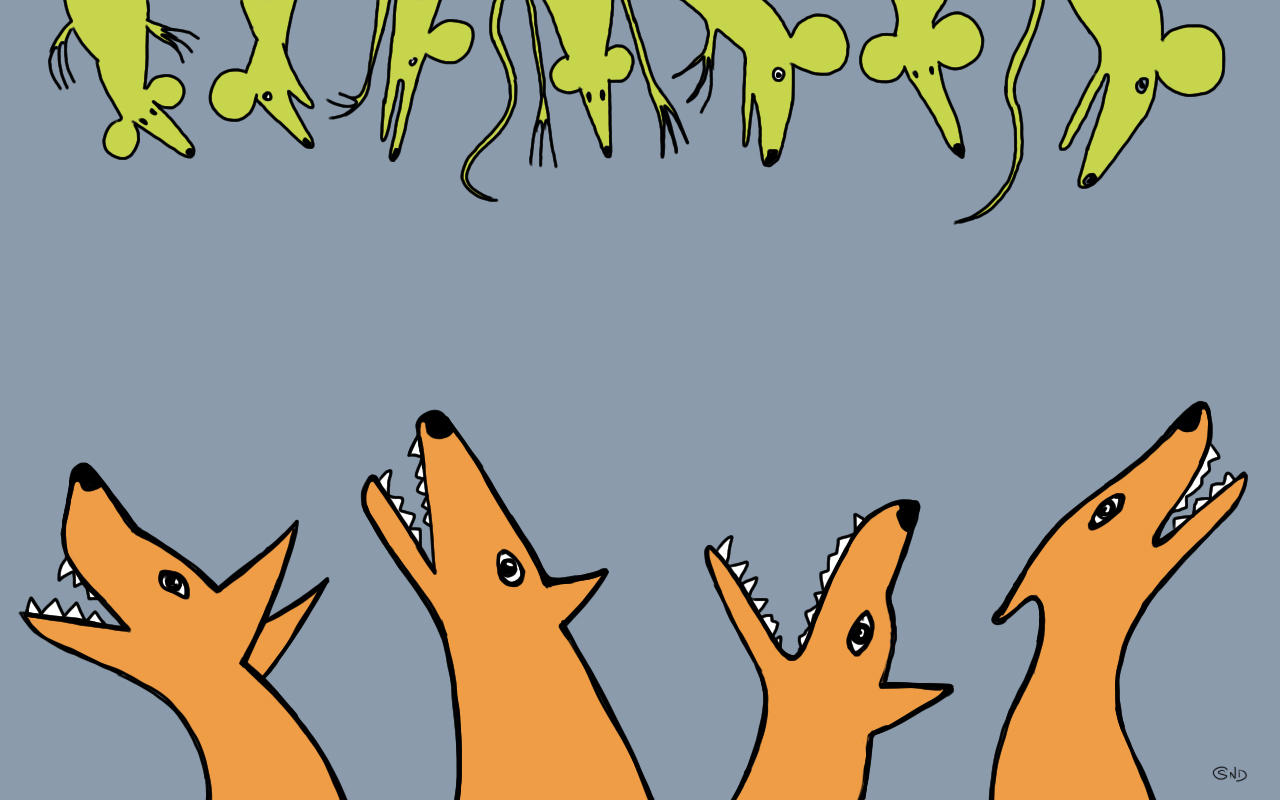

L’impossibilità è invece quella di ottenere per via democratica che questo si realizzi. E cioè che i cittadini dei paesi più forti accettino di farsi carico di un debito, per così dire, “europeizzato”, rinunciando, in nome dell’interdipendenza continentale, a un vantaggio contingente ed esposto a evidenti rischi di crollo, nonché di imporre alle popolazioni dei paesi più deboli un ulteriore abbassamento dei livelli di vita in nome della competitività. L’impossibilità si situa dunque, tra miopia egoistica e resistenza sociale, sul piano della politica democratica. Per dirla altrimenti la politica democratica è l’“impossibile” della competizione sul mercato e viceversa. Sta tutto qui il mistero di quell’“Europa politica” capace di fronteggiare i vincoli imposti dalla dottrina liberista, che non ha mai visto la luce. Questa contraddizione rende assai problematica l’idea, sostenuta da Offe pur senza nasconderne le enormi difficoltà connesse con l’orizzonte nazionale entro cui agiscono le forze politiche, che un processo di “illuminazione” dei cittadini europei riesca a rimuovere quella distinzione tra “noi” e “loro”, tra le “virtù operose” del nord e il “consumo parassitario” del sud che lavora alla disgregazione dell’Unione europea. Senza una politica capace di opporsi con decisione alle imposizioni della rendita finanziaria, che prospera, appunto, grazie agli squilibri e alle divisioni, necessità e impossibilità continueranno a coesistere e a produrre condizioni di completa paralisi politica e di concorrenza tra gli stati membri. Ma lo spazio di una siffatta politica non può che essere quello dell’Europa, quello di un punto di vista sovranazionale, diametralmente opposto alla crescente nostalgia per gli Stati-nazione.

Tuttavia la costruzione europea resta politicamente ostaggio delle sovranità nazionali e delle rispettive opinioni pubbliche da cui si fanno sostenere. Ne è un chiaro esempio quel tavolo diplomatico intergovernativo che è il Consiglio europeo. A loro volta le sovranità nazionali sottostanno ai vincoli comunitari che i rapporti di forza tra i diversi paesi hanno prodotto e che riproducono così una asimmetria e una gerarchia di fatto tra le sovranità nazionali stesse. È quanto di più distante si possa immaginare da un processo democratico di integrazione, per non parlare di federalismo. Qui sta il problema, intorno al quale da Ulrich Beck a Jurgen Habermas cresce l’allarme, dell’“Europa tedesca”. Non è un mistero per nessuno che Berlino abbia tratto i maggiori vantaggi dal contesto europeo, dall’architettura dell’Unione, dalle sue lacune e dagli errori stessi commessi nel corso della sua edificazione. Soprattutto dall’aver configurato quello che doveva costituire uno spazio di cooperazione come uno spazio concorrenziale in cui il surplus degli uni comporta il deficit degli altri. Questa constatazione spinge Offe a sostenere la seguente posizione: «quanto più un attore (uno stato membro e la sua economia) ha beneficiato (grazie a tassi di interesse più bassi e tassi di cambio esterni dell’euro più favorevoli) degli errori commessi collettivamente, tanto più dovrebbe concorrere all’onere di compensare chi ha maggiormente sofferto di quegli errori». Si tratta non solo di un imperativo morale – aggiunge Offe – ma anche di un concreto interesse di lungo termine a salvaguardare un accordo che ha arrecato al paese o ai paesi “vincenti” tanti vantaggi. Si parla, è chiaro, soprattutto della e alla Germania, cui spetterebbe la “maggiore responsabilità correttiva” degli squilibri che affliggono il vecchio continente. Fatto sta che gli “errori” e le “distrazioni”sono piuttosto scelte consapevoli e caparbiamente perseguite dalle oligarchie finanziarie e dai catechismi economici entusiasticamente adottati, senza notevoli eccezioni, dai governi degli stati membri dell’Unione. Le cui classi dirigenti sono assai poco propense a rivedere dei principi che regolano i rapporti di classe e la distribuzione della ricchezza entro gli stessi confini nazionali. Non si può pretendere alcuna lungimiranza né dalle forze politiche che vivono opportunisticamente dell’immediatezza del consenso e del sostegno di poteri forti, né da una dottrina, quella del liberismo, che si considera eterna e priva di alternative. Le une e l’altra vivono nella dimensione di un presente che non può fare altro che riprodursi perennemente nei medesimi termini.

Tuttavia la costruzione europea resta politicamente ostaggio delle sovranità nazionali e delle rispettive opinioni pubbliche da cui si fanno sostenere. Ne è un chiaro esempio quel tavolo diplomatico intergovernativo che è il Consiglio europeo. A loro volta le sovranità nazionali sottostanno ai vincoli comunitari che i rapporti di forza tra i diversi paesi hanno prodotto e che riproducono così una asimmetria e una gerarchia di fatto tra le sovranità nazionali stesse. È quanto di più distante si possa immaginare da un processo democratico di integrazione, per non parlare di federalismo. Qui sta il problema, intorno al quale da Ulrich Beck a Jurgen Habermas cresce l’allarme, dell’“Europa tedesca”. Non è un mistero per nessuno che Berlino abbia tratto i maggiori vantaggi dal contesto europeo, dall’architettura dell’Unione, dalle sue lacune e dagli errori stessi commessi nel corso della sua edificazione. Soprattutto dall’aver configurato quello che doveva costituire uno spazio di cooperazione come uno spazio concorrenziale in cui il surplus degli uni comporta il deficit degli altri. Questa constatazione spinge Offe a sostenere la seguente posizione: «quanto più un attore (uno stato membro e la sua economia) ha beneficiato (grazie a tassi di interesse più bassi e tassi di cambio esterni dell’euro più favorevoli) degli errori commessi collettivamente, tanto più dovrebbe concorrere all’onere di compensare chi ha maggiormente sofferto di quegli errori». Si tratta non solo di un imperativo morale – aggiunge Offe – ma anche di un concreto interesse di lungo termine a salvaguardare un accordo che ha arrecato al paese o ai paesi “vincenti” tanti vantaggi. Si parla, è chiaro, soprattutto della e alla Germania, cui spetterebbe la “maggiore responsabilità correttiva” degli squilibri che affliggono il vecchio continente. Fatto sta che gli “errori” e le “distrazioni”sono piuttosto scelte consapevoli e caparbiamente perseguite dalle oligarchie finanziarie e dai catechismi economici entusiasticamente adottati, senza notevoli eccezioni, dai governi degli stati membri dell’Unione. Le cui classi dirigenti sono assai poco propense a rivedere dei principi che regolano i rapporti di classe e la distribuzione della ricchezza entro gli stessi confini nazionali. Non si può pretendere alcuna lungimiranza né dalle forze politiche che vivono opportunisticamente dell’immediatezza del consenso e del sostegno di poteri forti, né da una dottrina, quella del liberismo, che si considera eterna e priva di alternative. Le une e l’altra vivono nella dimensione di un presente che non può fare altro che riprodursi perennemente nei medesimi termini.

Per uscire da questa impasse, dall’“impossibilità del necessario”, servirebbe una netta affermazione della ratio sovranazionale sull’ottica nazionale e sempre più pericolosamente nazionalista. Ossia uno scarto dell’agire politico dal codice “nazione vs nazione” al codice “classe sociale vs classe sociale”. Per illustrare in maniera chiara e inequivoca questo scarto Offe ricorre al seguente esempio: «due tedeschi, uno dei quali minacciato dalla disoccupazione, hanno probabilmente meno in comune, sul piano degli interessi socioeconomici, di due europei minacciati dalla disoccupazione, uno dei quali tedesco». Non ci vuol molto a cogliere in questa formulazione la rivendicazione di un punto di vista internazionalista e di classe. Laddove questo “in comune” tratteggia un concetto di “solidarietà” non più fondato su un puro e semplice principio etico, ma sul riconoscersi collettivamente entro una condizione negativa che deve essere rovesciata. Esistono naturalmente molteplici strumenti di divisione, talvolta ricatti, talaltra promesse, efficaci nel dividere le vittime della crisi nei diversi paesi e unire, al contrario, i suoi beneficiari. Ma vi sono anche delle evidenze ben percepibili. Per esempio il fatto che il surplus commerciale della Germania non vada affatto a finire nelle tasche dei lavoratori tedeschi, elevandone il livello di vita e di consumo, magari a vantaggio di economie meno competitive, ma ad ingrossare profitti e rendite finanziarie. Tuttavia è difficile immaginare che il passaggio di “codice” auspicato dal sociologo tedesco possa affermarsi attraverso una ripresa spontanea di “illuminismo” politico. Più realisticamente è una rottura della pace sociale nei paesi “vincenti” (dove non sono tutti a vincere) così come nei paesi “perdenti” (dove non sono tutti a perdere) la sola chance per riequilibrare e democratizzare la costruzione europea. Cominciando dal demolire riti e miti di unità nazionali in evidente precipizio verso chiusure identitarie e nazionalismi confliggenti.

Pubblicato su “Il manifesto” del 18/2/2014