di GIROLAMO DE MICHELE.

Sergio Bianchi, La gamba del Felice, Derive e Approdi, Roma 2014 (I ed. Sellerio 2005), pp. 128, € 12,00

L’ultimo libro scritto in Germania da Walter Benjamin è stato Infanzia berlinese intorno al Millenovecento, ed è stato forse il suo libro più politico: una costellazione di ricordi d’infanzia che nella filigrana della memoria individuale lasciava affiorare l’infanzia della nazione tedesca, e ne mostrava l’origine segreta del male radicale verso la quale rotolava la Germania del 1932. Quell’omino gobbo che sin dall’infanzia fissa lo sguardo del futuro autore delle Tesi sul concetto di storia è al tempo stesso una delle immagini che l’esperienza sedimenta in un bambino della borghesia ebraica berlinese, e l’allegoria di quel rimbombo di stivali che risuona nella genesi della nazione: nella repressione militare dei moti del 1848. Lo stesso senso del narrare benjaminiano anima, un secolo dopo, le immagini d’infanzia in uno di quei borghi «che non si capiva bene se era del nord della Lombardia o del sud della Svizzera»: per meglio dire, al confine tra i luoghi manzoniani del lago di Como, e all’inizio della catena non interrotta di paesini dai nomi per lo più desinenti in -ate che andranno a costituire quella fabbrica diffusa che si fa metropoli, e nella quale si materializzarono il boom economico e il modello lombardo. Siamo nel punto di intersezione tra due direttrici, una diacronico-aurorale e una sincronico-topografica, della storia d’Italia, là dove si toccano l’origine (o, se si preferisce, il mito fondatore) e l’ingresso (o forse la sussunzione) dell’Italia nel capitalismo industriale, nelle sue contraddizioni e nei suoi conflitti.

Immagini sedimentate in un’infanzia lombarda: ma non si creda che queste immagini siano qualcosa di immateriale o impalpabile. Al contrario, hanno una materialità percettiva, che fa da sponda alla fisicità della lingua: allievo e complice di Balestrini, Bianchi impronta il racconto all’oralità cavando via quasi tutta la punteggiatura, per ottenere una lingua da recitare rivolti a un pubblico, piuttosto che un monologo interiore. Come una buona zuppa, anche questa lingua si fa spessa via via che procede. Le stesse ricette sparse nel racconto hanno una loro sensorialità e fisicità: gesti, sapori, aromi, ma anche pratiche, abitudini comportamenti: come accade in un’altra, quasi parallela raccolta di memorie scritte con i piedi nel lago e la testa fra le nuvole e ambientate proprio su quel ramo del lago di Como, quello lecchese (Cecco Bellosi, Con i piedi nel lago, Milieu edizioni, Milano 2013). Pasolini, nel suo seminale Intervento sul discorso libero indiretto, paragonava l’indiretto libero incoativo (qual è l’incipit di Leporello nel Don Giovanni: «Notte e giorno faticar / Per chi nulla sa gradir / Piova e vento sopportar / Mangiar male e mal dormir») ai testi di cucina («Prendete due uova…») come linguaggio che esprime regole «di un’assolutezza tradizionale e in qualche modo istituzionalizzata di fatto», che possono sì esprimere un senso di coralità ed epicità, ma attraverso azioni «fatte nei secoli, passati e futuri, da facitori che sono sempre gli stessi». E che – lo si vede bene oggi, nella moda mainstream dei libri e programmi culinari nei quali il cibo compare sui tavoli senza che sia dato sapere come c’è arrivato, chi lo consumerà, quale storia ha la sua ricetta – sfocia o in un’apologia neo-folk dei bei tempi andati che non dovrebbero mai mutare, o nell’isterica prescrittività dei “Master” Chef. All’opposto, le pagine di cucina di Bianchi e Bellosi sono sempre incastonate all’interno di un contesto sociale come espressione di un soggetto socialmente definito. La cucina diventa così il banco di prova per saggiare una lingua che racconta il passato di un soggetto non per gusto antiquario, ma per mostrare le sottili incrinature che rendevano possibile il suo divenire altro già prima dell’inizio del 1968 – davanti al quale ambedue i libri si arrestano.

Anche gli ambienti rammemorati sono, più che luoghi dell’anima, spazi da attraversare, boschi e laghi da riempire con le vite, i giochi e le bande, le opere e i giorni. O da raccontare per il vuoto creato da chi a quell’infanzia ha sottratto gli spazi e i luoghi del comune con il progressivo incedere di muretti, recinzioni, cancellate. Il boom edilizi (che produrrà il mito del “popolo dalle mani callose”), la cementificazione: «Tutti facevano il cemento e cementavano dappertutto. […] Ai lati dei cancelli hanno alzato dei pilastri e sopra hanno messo i leoni di cemento le aquile di cemento i vasi e le palle di cemento. Finiti questi lavori sono cominciati i sottoscavi delle case per fare le cantine per aumentare le volumetrie delle case che così acquistavano più valore». Così accade che, in una scena apocalittica, il grande incendio porti via il bosco, e all’incendio seguano i reticolati di filo spinato, i camion e le ruspe e le ville protette dalle recinzioni in cemento armato e dalle cancellate di ferro e i cartelli di proprietà privata e divieto d’accesso: «Senza che ce ne siamo resi conto ci hanno portato via il bosco e l’hanno distrutto tutto», come distrutto è il Grande Castagno che deve morire per far spazio a un palazzo.

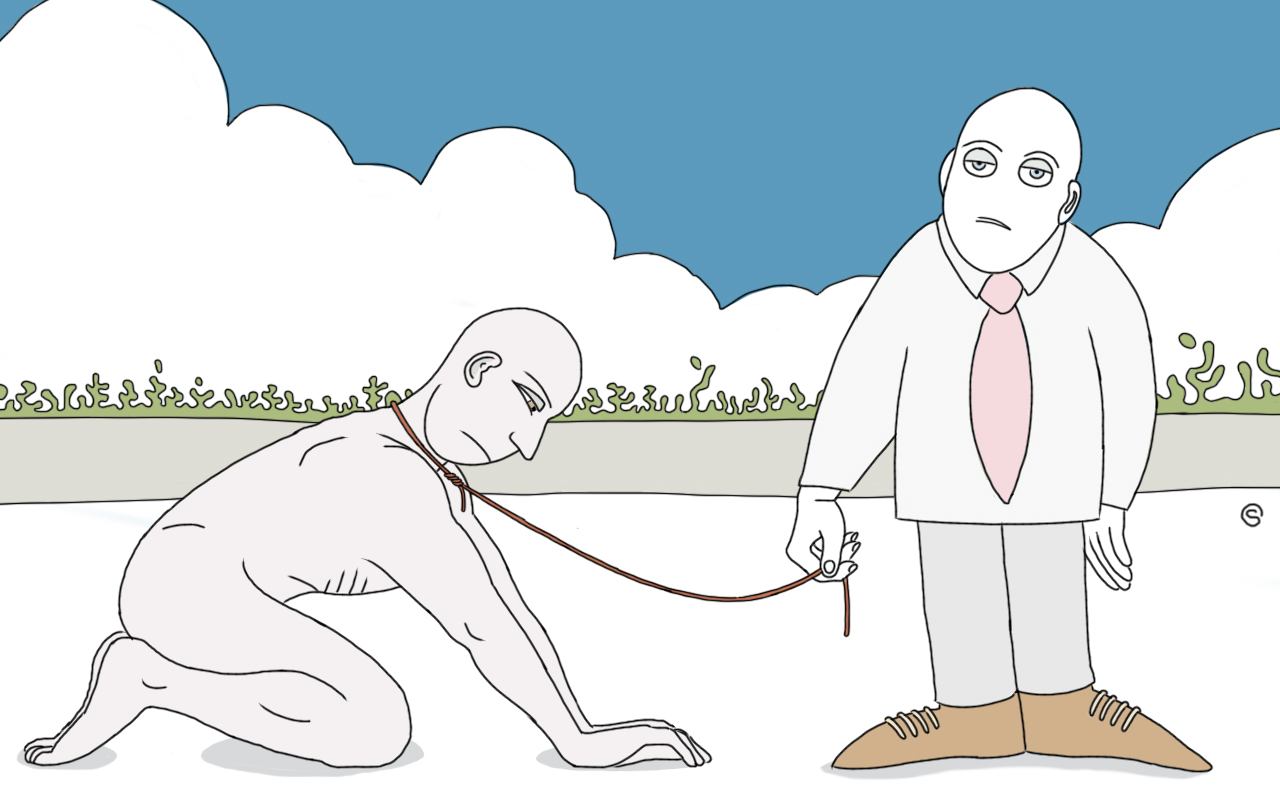

Anche l’ambiente lavorativo subisce una brusca trasformazione, ad opera di un diverso genere di devastazione e incendio; la fabbrica che gli abitanti avevano ricostruito dopo la guerra, lavorando come muli nell’illusione che ci siano padroni buoni, chiude: c’è “la congiuntura”, dicono i nuovi padroni, la produzione va riconvertita, e gli operai convinti a costruire officine e fabbrichette, o a comprare macchinari da installare in garage per lavorare a cottimo, perché bisogna costruire “l’indotto”. Congiuntura, indotto: il giovane Sergio comincia a comprendere il potere delle parole di risignificare cose e persone all’interno dei recinti di senso tracciati dal potere. È così che, mentre il borgo diventa una fabbrica diffusa, si forma l’operaio-massa: la “rude razza pagana” che calpesterà, nel decennio 1968-1977, le strade e le piazze di una metropoli estesa che non ha più centro né periferia.

Anche l’ambiente lavorativo subisce una brusca trasformazione, ad opera di un diverso genere di devastazione e incendio; la fabbrica che gli abitanti avevano ricostruito dopo la guerra, lavorando come muli nell’illusione che ci siano padroni buoni, chiude: c’è “la congiuntura”, dicono i nuovi padroni, la produzione va riconvertita, e gli operai convinti a costruire officine e fabbrichette, o a comprare macchinari da installare in garage per lavorare a cottimo, perché bisogna costruire “l’indotto”. Congiuntura, indotto: il giovane Sergio comincia a comprendere il potere delle parole di risignificare cose e persone all’interno dei recinti di senso tracciati dal potere. È così che, mentre il borgo diventa una fabbrica diffusa, si forma l’operaio-massa: la “rude razza pagana” che calpesterà, nel decennio 1968-1977, le strade e le piazze di una metropoli estesa che non ha più centro né periferia.

Epperò, in quell’andar per bande nei boschi dei giovani adolescenti, nell’allestire il localino con mezzi di fortuna – il sedile di un’auto rottamata, un juke box costruito in casa da quello bravo in elettrotecnica, e i dischi degli anni Sessanta, nelle notti da contrabbandiere che rimandano ancora al libro di Bellosi (che degli sfrosatori del lago di Lecco è cantore), si esprime un’istintiva e un po’ rurale avversione verso l’autorità, che ancora non trova espressione compiuta: Bianchi e Bellosi alludono ai limiti e alle incompiutezze di uno Stato nazionale calato dall’alto, rispetto al quale la moltitudine di soggetti che non sentono appartenenza alla nazione si sostanzia di relazioni, affetti, passioni reciproche, in un vivere nel comune che è tutt’altra cosa dall’essere un volgo disperso che nome non ha. Come narratore, Sergio Bianchi cerca di restituire alla loro origine quei luoghi, quelle figure umane, quelle relazioni che la storia ha risignificato in altro modo: non fa altra cosa come editore, quando restituisce alla loro origine i documenti di un’intera generazione nella quale non c’erano mostri né marziani, e che altri hanno condannato a cent’anni di solitudine, o relegato nel recinto del romanzo criminale.

Molte parole serviranno per raccontare la rivolta che viene; a Sergio Bianchi, nel momento esatto in cui il romanzo si chiude alle soglie del ’68, ne bastano tre: “Allora mi incazzo“.