di MARCO ASSENNATO.

Il centro reazionario che governa l’UE

Secondo la rappresentazione mainstream, la crisi europea si avvita nello scontro tra burocrazie transnazionali e populismi nazionalisti. Presi in mezzo, i diversi governi che s’industriano in difficili riforme. Guardiamo all’Italia, ad esempio, dove l’unica opposizione all’esecutivo di Matteo Renzi – che giura di non voler più prendere lezioni da Bruxelles – pare incarnata dalla Lega Nord e dal M5S. Una Lega ogni giorno più vicina a una formazione classica di destra nazionale – tanto da ricevere l’entusiastico endorsement di Marine Le Pen – e un M5S che, come ha spiegato al Manifesto Alessandro Di Battista1, non persegue obiettivi molto diversi da quelli di Salvini. «Non più sudditi, ma paese sovrano»: questo è il programma che il movimento di proprietà della Casaleggio & associati intende proporre, a partire dal convegno romano organizzato il 16 febbraio su temi di politica estera e al quale partecipano, tra gli altri, vari militanti dei comitati No Muos, No Camp Darby, Gettiamo le Basi, e No dal Molin. Di Battista certo ha il pregio della chiarezza:

«La proprietà privata è garantita dalla costituzione – dice al Manifesto – e noi siamo d’accordo a tutelarla. E siamo per la sovranità monetaria, per il reddito di cittadinanza affinché gli ultimi non restino indietro. Portiamo avanti una politica di aiuto alle piccole e medie imprese che sono alla base della crescita economica del paese. Lottiamo per i diritti economici che un tempo erano il cuore della sinistra. Non votiamo contro i partiti che hanno avuto responsabilità nei governi precedenti, ma su singoli temi sì: con la destra, abbiamo votato contro il decreto svuota-carceri e la settimana scorsa a Bruxelles con la Lega contro “l’invasione” di 35 mila tonnellate di olio tunisino verso la UE»

Riassumiamo dunque: politiche securitarie, lotta contro l’invasione di uomini e merci che vengono dal sud del mediterraneo, difesa della proprietà privata, reddito di cittadinanza come contributo assistenziale alla disoccupazione, difesa della sovranità – monetaria e politica – dello stato nazionale, centralità dell’impresa come vera ed unica base della crescita economica. Un perfetto manifesto Rosso-Bruno – per la verità sempre meno rosso e sempre più bruno – prende corpo, con buona pace di coloro che hanno inopinatamente deciso di partecipare all’incontro. Vien da dire che a forza di leggere Chomsky si finisce per apprezzare Alain de Benoist.

D’altra parte, come ha ricordato Marco Bascetta2, il contagio reazionario in Europa pare dilagante, tanto che la messa in discussione del trattato di Schengen – vecchia bandiera della destra xenofoba – è ormai all’ordine del giorno in tutti i paesi UE. Il quadro delineato da Bascetta, tuttavia è mobile e contraddittorio, come sospeso nel fragile equilibrio fra tre opzioni fondamentali: da una parte coloro che sostengono la necessità di distruggere l’unione europea per salvare l’unione europea, immaginando doppi livelli di frontiere e moneta – vecchia ricetta saltata fuori al culmine della crisi finanziaria e adesso rinverdita anche sul livello territoriale; dall’altra chi tenta di tenere le cose come stanno, ovvero di cristallizzare l’egemonia amministrativa di alcuni paesi sull’insieme dell’Eurozona – confermandone il carattere multinazionale e scaricando tutte le contraddizioni sui cattivi partner, in primo luogo la Grecia, ma domani potrebbe trattarsi della Spagna o dell’Italia; e contro entrambi questi scenari si gonfiano sempre di più le opzioni neosovraniste.

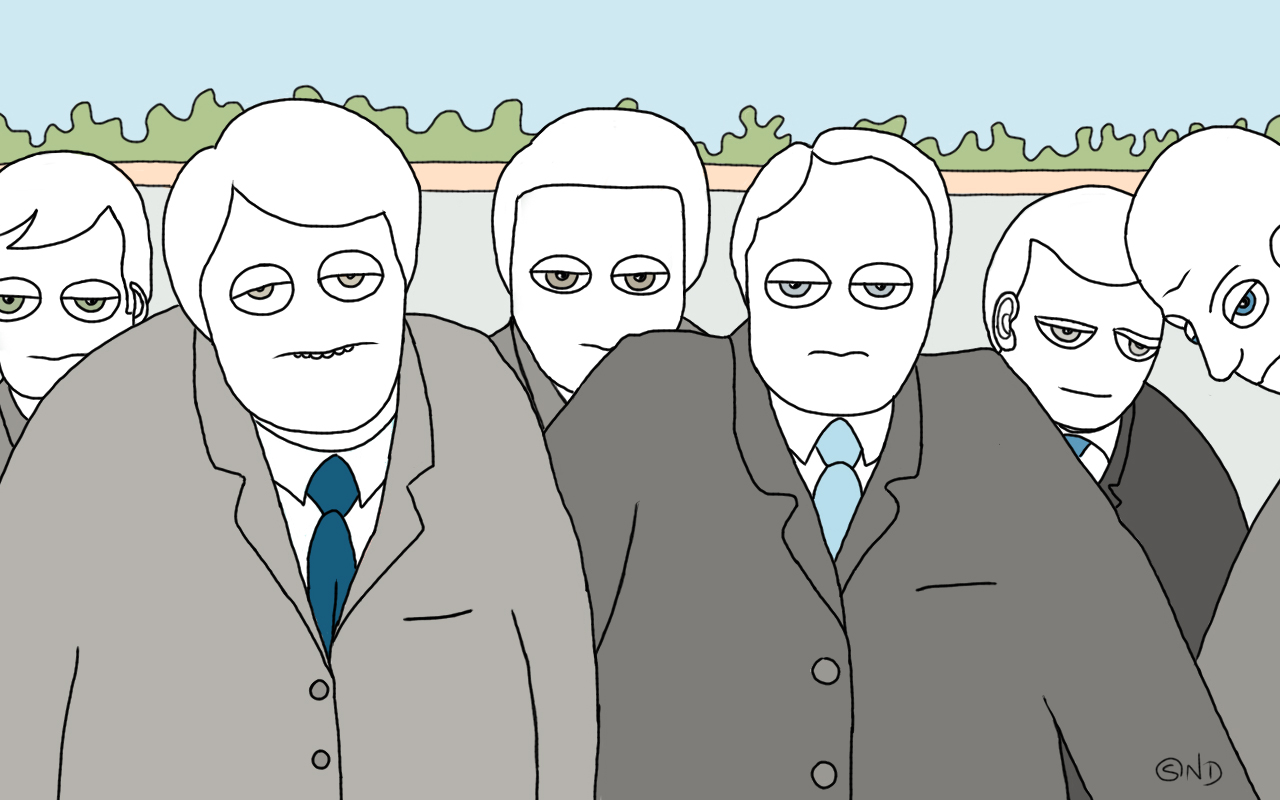

In questo scenario tra i singoli governi nazionali e le burocrazie finanziarie si struttura come una sorta di centro reazionario che governa sul continente, sotto lo stimolo costante di pulsioni razziste e nazionalismi crescenti. Le tradizionali distinzioni politiche tra destra e sinistra non valgono più, di fatto. Si guardi ad esempio alla Francia, dove il governo socialista e il partito di Sarkozy concordano – con differenze solo di superficie – nel rispondere alla crescita del FN raddoppiando le misure di emergenza per la sicurezza in un piano di emergenza per l’economia. Di fronte alla crisi, insomma, socialisti e repubblicani pensano di dover esacerbare i controlli di polizia, modificare l’assetto costituzionale della République e insistere con politiche antisociali, tipicamente neoliberiste: riforma del diritto del lavoro a partire dal rapporto Badinter (per la verità piuttosto timido), fine delle 35 ore, implemento delle liberalizzazione secondo le direttive de ministro Emmanuel Macron (peraltro molto simili a quelle contenute nel Jobs Act varato dal governo italiano). Mentre all’orizzonte si preparano nuove guerre sotto l’egida della NATO.

Security State

Con riferimento alle recenti scelte di François Hollande, Giorgio Agamben, in un editoriale su Le Monde, ha proposto un’interpretazione fondata sul paradigma del Security State3. Secondo Agamben il dibattito francese segue una tendenza più generale. Le democrazie occidentali, tutte, incuberebbero un’inedita forma di governo non più fondata sulla Ragion di Stato, ma sulle ragioni della sicurezza. Il Security State inscrive le sue istituzioni in un insieme di strategie amministrative che dismettono l’obiettivo della prevenzione degli atti di terrorismo e invece li lasciano accadere così da poter «governarli in una direzione che si considera profittevole». Agamben indica l’ipotesi di una «relazione sistematica tra terrorismo e Stato di sicurezza» che persegue l’obiettivo del «controllo generalizzato e senza limiti» come forma unica di relazione tra governanti e governati.

Tale modello si fonderebbe su due presupposti perversi. In primo luogo la depoliticizzazione generale della cittadinanza, considerata elemento inattivo che può essere mobilitato solo dall’alto delle istituzioni contro immaginari nemici stranieri. E poi la «trasformazione radicale dei criteri che stabiliscono la verità e la certezza nella sfera pubblica». L’analisi, sin qui, pare congruente. In effetti, dopo gli attentati terroristici di Parigi, il governo francese e la Presidenza della Repubblica hanno operato un vero e proprio sequestro dello spazio pubblico, attraverso un combinato disposto di politiche securitarie e ipertrofica proliferazione di cerimonie blindate nelle quali elaborare il lutto per le vittime e digerire la propria, individuale, paura.

Tale modello si fonderebbe su due presupposti perversi. In primo luogo la depoliticizzazione generale della cittadinanza, considerata elemento inattivo che può essere mobilitato solo dall’alto delle istituzioni contro immaginari nemici stranieri. E poi la «trasformazione radicale dei criteri che stabiliscono la verità e la certezza nella sfera pubblica». L’analisi, sin qui, pare congruente. In effetti, dopo gli attentati terroristici di Parigi, il governo francese e la Presidenza della Repubblica hanno operato un vero e proprio sequestro dello spazio pubblico, attraverso un combinato disposto di politiche securitarie e ipertrofica proliferazione di cerimonie blindate nelle quali elaborare il lutto per le vittime e digerire la propria, individuale, paura.

E d’altra parte non si può che restare basiti di fronte all’impressionante leggerezza con la quale le istituzioni sfuggono ad ogni esame minimamente realistico sull’efficacia delle misure antiterrorismo messe in campo. Per i rappresentanti della République, dice Agamben, in questo genere di questioni sembra conti solo «ciò che ne dicono la polizia e i media, ovvero due istanze che sono sempre state considerate poco affidabili». Cos’altro mostra il patetico dibattito sulla déchéance de la nationalité recentemente proposto, insieme, da Hollande e Sarkozy?

Certo l’ipotesi di Agamben ha il pregio di ridurre considerevolmente la distanza tra apparati di governo e impianto politico delle forze dell’ultradestra. Insomma non si nasconde dietro un dito. Ma il ragionamento resta appeso su un vuoto, si fonda su un’indeterminazione giuridica unilateralmente definita come finzione, procede certo inscrivendo il terrore nel cuore della razionalizzazione neoliberista, ma resta purtuttavia incapace di coglierne le contraddizioni e le debolezze. Come sempre, il profeta della vita nuda incardina le sue parole lungo i binari del destino dell’occidente, incapace di scartare di lato e spezzarne la gabbia d’acciaio.

Un’impasse catastrofica

Varrebbe forse la pena, invece, di abituarsi a situare i discorsi. L’involuzione francese è contestuale al collasso politico europeo. Occorre cogliere allora non soltanto in che termini le misure amministrative securitarie e xenofobe che vari paesi stanno adottando profilino una decisa trasformazione nell’attitudine della governance continentale, ma anche con quali conseguenze e aporie. Crisi, emergenza, sicurezza, sono tutte parole tanto ridondanti quanto ormai vuote e banalizzate. L’incapacità politica dell’Europa è flagrante e da tutti riconosciuta. Eppure in questo vuoto di politica si strutturano strategie e discorsi, tecniche di governo e ipotesi amministrative. Il presidente Junker, ad esempio, non cessa di ripetere come un mantra minaccioso che la crisi del trattato di Schengen porterà con sé, inevitabilmente, l’implosione dell’unione monetaria, istituendo così un singolare parallelismo tra movimenti dei migranti, ritorno dei nazionalismi, guerre e paura della crisi economica e finanziaria. Un amalgama che rivela tuttavia posizioni tutt’altro che unanimi.

Ancora una volta, si dovrebbe proceder per distinzioni. Le élites europee sono impantanate in un sistema di politiche illogiche che, come ha ancora notato Bascetta, mentre «viene spacciato come strumento per sedare l’allarme dell’opinione pubblica, ottiene il risultato diametralmente contrario: quello di alimentarlo». Ma tutto ciò, più che dalla freccia del destino, è conseguenza dalla lettura totalmente subalterna del passaggio di paradigma economico e politico avvenuto, diciamo per intenderci, dalla caduta del muro di Berlino in qui. Quando si dice subalterna s’intende una cultura politica che interpreta i movimenti sociali soggettivi unicamente in termini di controllo neoliberista e però ancora incapace di immaginare una rivoluzione degli assetti geopolitici e istituzionali all’altezza della situazione. Ciò provoca un’impasse ormai catastrofica.

La politica estera occidentale degli ultimi venticinque anni sta lì a dimostrarlo: è da tutti riconosciuta come fallimentare, anche se nessuno tra i leaders europei pare capace di metterla in discussione. Ci muoviamo di conseguenza su un piano assolutamente contraddittorio, nel quale agiscono volontà interventiste impastate di nostalgie per il declino delle sovranità statali, ma afone sul piano economico-sociale: il neolibersimo le intrama tutte come un’anima nera e insondabile condannandole aripetere le ricette degli anni novanta: flessibilità, privatizzazioni, precarizzazione del lavoro, contrazioni dei bilanci pubblici, attacco ai diritti sociali.

La fine secolo, tuttavia, è ormai lontana e le risposte che allora si diedero mostrano oggi la corda. Per intenderci: nessuno può più presentare tali politiche come progressive – diciamo come facevano l’internazionale socialista all’epoca della terza via di Blair o come in Italia nel ventennio Prodi-Berlusconi o, ancora, nella Francia del primo governo Sarkozy. Il neoliberismo europeo ha perso ogni dinamicità e configura piuttosto un’inedita fenomenologia della violenza conservatrice, coattiva e continua, sui corpi sociali e sulle ceneri delle istituzioni democratiche nazionali. Funziona per barriere, limiti: tende a divenire una tecnica di confinamento delle potenzialità sociali o di esorcismo delle spinte distruttive, che pure covano in esse.

L’implosione socialista

Particolarmente significativo, in questo quadro, è il collasso dei partiti che aderiscono all’internazionale socialista, su cui sembrano scaricarsi tutte le tensioni del momento. La loro subalternità culturale li condanna a restare in perenne attesa delle cosiddette misure per la crescita promesse dal governatore Mario Draghi o a rincorrere posizioni di privilegio – quando stanno al governo – tra i paesi che contano, tentando l’ennesima riqualificazione centrista per sfuggire alla catastrofe. Il cosiddetto Partito della Nazione in Italia, il Patto Repubblicano in Francia, la paradossale timidezza del PSOE di fronte alle proposte di Podemos in Spagna, le convulsioni del Labour rispetto alle posizioni del segretario Corbyn, segnano una geografia politica che tende a tenere insieme imperativi finanziari e nuove pratiche repressive, provocando una inesorabile erosione del consenso che si traduce in malumori e crisi di coscienza, come da ultimo mostra l’uscita dal governo francese di Christiane Taubira.

Il problema è che oggi la prospettiva di centro (nelle sue declinazioni di destra o di sinistra) non ha nulla in comune con quelle diffuse negli anni novanta. Le ipotesi riformiste non tengono più, lo spazio della competizione moderata risulta sempre più residuale e tutti i sistemi meccanicamente bipolari sembrano andare in frantumi. L’Austerity, in altri termini, si ridefinisce al di fuori o persino contro l’esercizio della democrazia, in una sorta di banalizzazione della crisi che non sfocia mai in decisioni sovrane, quanto piuttosto nell’inesauribile pratica del compromesso burocratico e istituzionale. Il weberismo è ormai davvero out of joint e per la seconda volta la realpolitik tende a scivolare tra le braccia della reazione.

Del resto una buona parte dei paesi europei si trova già in questa situazione, basti guardare verso est, a quei paesi che, come ha sottolineato ancora Bascetta «dichiarano apertamente la propria divergenza dai modelli democratici occidentali». Ma l’elenco è lungo, si guardi alle posizioni espresse sui profughi dal governo danese o nel Land bavarese della civilissima Germania, come in Svizzera e nella Gran Bretagna di Cameron; o alle deportazioni di massa annunciate da Svezia e Olanda. Una strisciante e violentissima rappresaglia interna colpisce l’unico diritto dei poveri4 attivamente praticato nello spazio europeo. D’altra parte, la banalizzazione della crisi si traduce nell’endemico ricorso a legislazioni eccezionali tanto sui diritti di cittadinanza quanto sui corpi produttivi del cognitariato metropolitano: dal Jobs Act italiano ai minijobs tedeschi, alla legge Macron in Francia. Non sono tutte misure riconducibili a politiche di ordine pubblico? Non assistiamo alla progressiva crisi del giuslavorismo sussunto tra le maglie del diritto civile? Sin qui pare tutto chiaro, ma allora – si dirà – il ragionamento di Agamben funziona.

Del resto una buona parte dei paesi europei si trova già in questa situazione, basti guardare verso est, a quei paesi che, come ha sottolineato ancora Bascetta «dichiarano apertamente la propria divergenza dai modelli democratici occidentali». Ma l’elenco è lungo, si guardi alle posizioni espresse sui profughi dal governo danese o nel Land bavarese della civilissima Germania, come in Svizzera e nella Gran Bretagna di Cameron; o alle deportazioni di massa annunciate da Svezia e Olanda. Una strisciante e violentissima rappresaglia interna colpisce l’unico diritto dei poveri4 attivamente praticato nello spazio europeo. D’altra parte, la banalizzazione della crisi si traduce nell’endemico ricorso a legislazioni eccezionali tanto sui diritti di cittadinanza quanto sui corpi produttivi del cognitariato metropolitano: dal Jobs Act italiano ai minijobs tedeschi, alla legge Macron in Francia. Non sono tutte misure riconducibili a politiche di ordine pubblico? Non assistiamo alla progressiva crisi del giuslavorismo sussunto tra le maglie del diritto civile? Sin qui pare tutto chiaro, ma allora – si dirà – il ragionamento di Agamben funziona.

Pensiamo di no. Al contrario esso vela lo spazio d’azione possibile qui ed ora. Impedisce e compensa lo sviluppo di un’intelligenza sovversiva dentro e contro lo spazio europeo. Chiediamoci piuttosto: com’è possibile che proprio mentre tutti – a Bruxelles come nei singoli governi nazionali – declamano retoricamente che l’UE ha bisogno di più politica, sia proprio l’unico diritto politico acquisito dalla fondazione dell’unione in qui – ovvero il diritto alla libera circolazione dei cittadini nello spazio continentale – ad esser colpito?

Il Security State di cui parla Agamben, riposa su di un paradosso: accentua il dominio sulle popolazioni in modo direttamente proporzionale alla perdita di sovranità dei singoli stati. Assomiglia cioè più ad una narrazione per i governati che ad una strategia consapevolmente messa in atto dai governanti. Le sue prove di forza sono lo specchio dell’impotenza dei singoli stati sul piano della governance transnazionale europea la quale mostra sempre meno remore nel cercare compromessi al ribasso con le tendenze più reazionarie presenti nell’Eurozona. D’altra parte a nulla valgono gli appelli a far tornare indietro le lancette della storia: più si insiste sulla difesa della sovranità economica e costituzionale dei singoli paesi, più si finisce per rimpiangere i territori perduti della République o schiacciati dai diktat della troika. In ogni caso, tali ipotesi possono essere interpretate solo da destra e al di fuori dallo schema democratico. Se così stanno le cose, anziché cercare di comporre archeologie politiche della forma Stato, come fa Agamben rinnovandone i fondamenti teologici, occorrerebbe tentare una fenomenologia dello spazio politico che ne esalti le faglie e le fragilità.

L’uso politico della paura

Ad esempio, dopo gli attentati di Parigi, Patrick Boucheron e Corey Robin5 hanno indagato il gioco speculare che si va determinando tra misure amministrative situate e uso politico della paura. Lo Stato di emergenza permanente pare, infatti, nascondere un’infrastruttura politica complessa, un insieme di dispositivi volti ad assegnare alla paura «dei contenuti comodi e, se possibile, lontani, per mettersi al riparo dai problemi che si pongono realmente alla vita associata». Tale prospettiva mostra bene come la ricetta neoliberista dopo una lunga fase nella quale ha cercato il consenso dei corpi produttivi, presentandosi perciò come una forza di liberazione dagli ingombri burocratici del Welfare e del lavoro salariato, tenda invece oggi a «far paura, invece di far credere – senza mai far comprendere: in assoluto il miglior modo per farsi obbedire».

«Nel campo dell’economia politica, per esempio – ha scritto Boucheron – il management è il laboratorio della politica della paura: il timore che ispira la disoccupazione ai salariati è il principale strumento di dominazione, mentre i datori di lavoro non hanno, per parte loro, più nulla da temere da nessuno. Ciò potrebbe spiegare sommariamente ma efficacemente l’ingresso delle società moderne in una situazione di disoccupazione di massa»

La stessa griglia analitica – far paura, per non far comprendere e ottenere obbedienza – vale per l’analisi dello spettacolo quotidiano offerto sui media. Si vedano ad esempio le reazioni omofobe sempre più diffuse contro il banale aggiornamento della giurisprudenza sulle unioni civili o la cronaca dei fatti di Colonia a seguito dei quali, ricorda Bascetta «migliaia di attivisti dell’estrema destra sarebbero pronti ad azioni violente contro i rifugiati». Di più, l’uso politico della paura, come sostengono Boucheron e Corey, non è solo interno, ma ha sempre una doppia direzione: l’una guarda dentro di sé, al corpo della nazione e l’altra guarda al nemico lontano.

Si tratta allora, in sede analitica, di connettere ciò che appare diviso. In effetti, alla pervicace chiusura negli steccati nazionali, alla proliferazione di controlli e misure repressive, all’esaltazione di un ipotetico e immobile stile di vita occidentale, corrispondono perfettamente gli interventi militari voluti dai leader europei, l’alleanza con la Turchia di Erdogan e la totale subalternità alla Nato, ormai più che un ombrello, il direttorio effettivo delle pratiche belligeranti che dal Medioriente alla Siria o all’Africa Subsahariana rispecchia punto per punto l’ipotesi di guerra di civiltà proposta da Daech.

Eppure non c’è solo questo: scenari molto diversi e contraddizioni altrimenti articolate si potrebbero aprire laddove imponenti capacità di conflitto sociale hanno trovato il coraggio di una verticalizzazione politica, come in Spagna ed in Grecia. Vista da questa prospettiva, la crisi europea pare una perfetta illustrazione del rapporto stretto che sempre lega l’uso politico della paura alla «lenta sovversione dei principi repubblicani». Paura e democrazia paiono, allora, parole nemiche. Gli attacchi al trattato di Schengen e la pratica di compromesso al ribasso che tiene insieme direzione burocratico-finanziaria, governi nazionali e forze dell’ultradestra, servono oggi essenzialmente ad impedire un esito costituente dalla crisi europea. Ma tutto ciò dimostra che oggi la rivendicazione di un’Europa politica è – in sé – un programma sovversivo, l’unico possibile.

Eppure non c’è solo questo: scenari molto diversi e contraddizioni altrimenti articolate si potrebbero aprire laddove imponenti capacità di conflitto sociale hanno trovato il coraggio di una verticalizzazione politica, come in Spagna ed in Grecia. Vista da questa prospettiva, la crisi europea pare una perfetta illustrazione del rapporto stretto che sempre lega l’uso politico della paura alla «lenta sovversione dei principi repubblicani». Paura e democrazia paiono, allora, parole nemiche. Gli attacchi al trattato di Schengen e la pratica di compromesso al ribasso che tiene insieme direzione burocratico-finanziaria, governi nazionali e forze dell’ultradestra, servono oggi essenzialmente ad impedire un esito costituente dalla crisi europea. Ma tutto ciò dimostra che oggi la rivendicazione di un’Europa politica è – in sé – un programma sovversivo, l’unico possibile.

Timor e Securitas

Davvero, è il caso di riprendersi le parole. Oppure, se mancano le parole, si può provvisoriamente procedere per immagini, per cogliere il battere incerto del momento. Proviamo una piccola digressione, dunque. Paura, sicurezza, democrazia, dove ci porta l’archeologia di questi termini? Alla rifondazione teologica della Forma-Stato, da sovvertire per ritrazione in enclaves depurate dall’orrido mostro del potere secolarizzato, come vorrebbe Agamben? Credo si possa rispedire al mittente questa narrazione per servi sciocchi e articolare un nuovo vocabolario civile.

Ricostruendo il significato politico del celebre affresco di Lorenzetti sul Buon Governo, Patrick Boucheron ha indicato, di fronte alla sinistra allegoria del Timor, la dolce figura della Securitas6. Mentre Toni Negri ha più volte rilevato, nei suoi studi spinoziani, la necessità di incrociare la fiducia con la ricerca della sicurezza. Nessuna autonomia del politico, sia chiaro: si tratta al contrario di riconoscere, nella crisi di sovranità che attraversiamo, la possibilità di organizzare un esito costituente che proceda oltre l’indignazione e la paura, verso il desiderio, la misura, l’esercizio dell’eguaglianza, la pietas, la fortitudo. Qui dunque Securitas perde la connotazione oscura che troviamo in Agamben e si costruisce come pratica di una «fiducia politica che si perpetua sulla base di istituzioni democratiche, armate di contro-potere»7. Diventa insomma virtus imperii che potenzia il corpo moltitudinario al posto di assorbirlo nella rappresentanza. Perciò, come scrive Boucheron, la sicurezza può farsi tangibile sperimentando forme di governo «che non attentano alla vita dei corpi, che non pesano sui modi di esistenza, ma che lasciano le vite e i corpi affaccendarsi secondo il movimento proprio del loro desiderio». Più che avvitarsi nel Security State o affogare in pratiche destituenti, si può insomma provare a congiurare contro la paura e rovesciare la crisi europea in occasione radicalmente democratica. Almeno si dovrebbe percepire la necessità di provarci.

Tre spazi d’iniziativa

Esistono almeno tre terreni d’iniziativa ormai imprescindibili e non assorbibili dal blocco centrista che governa il continente: la lotta per la pace e per l’uscita dalla Nato, come premessa al dispiegarsi di un’autonoma politica estera continentale; la rivendicazione del diritto di movimento, contro la sospensione del trattato di Schengen; e la rivendicazione della natura comune e cooperativa dei soggetti produttivi come dispositivo centrale di ogni politica monetaria, fiscale e del lavoro. Su questi tre terreni nessun incontro è possibile con la destra xenofoba, a patto che essi siano coniugati all’obiettivo esplicito di costruire istituzioni democratiche del comune, di spostare i rapporti di forza continentali, di colpire là dove l’amministrazione finanziaria opera effettivamente le sue scelte: lasciando decomporsi il corpaccione morto degli Stati-Nazione.

Estremismo di centro e neo-sovranismo sono i nostri nemici. Contro di essi va ormai condotta l’iniziativa politica. Ma nessuna invenzione istituzionale può essere praticata fuori da lotte che abbiano l’intelligente capacità di connettere livelli sindacali e sociali ai diritti civili, per la mobilità e per l’accesso ai saperi e alle conoscenze, per un diverso uso dei territori e degli spazi metropolitani. Congiurare contro la paura nulla ha a che fare, dunque, con la semplice evocazione di una nuova organizzazione della rappresentanza. Significa piuttosto progettare e sperimentare contropoteri effettivi e disseminati, coordinati sul piano continentale: in tal senso, le lotte europee possono guadagnare spazio, solo a patto di connettere l’orizzontalità e la diversità dei conflitti sociali con un salto verticale nell’esercizio del potere.

http://ilmanifesto.info/di-battista-non-piu-sudditi-ma-un-paese-sovrano/ ↩

http://ilmanifesto.info/suicidio-a-due-velocita/ ↩

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite_4836816_3232.html?xtmc=giorgio_agamben&xtcr=3 ↩

(http://www.dinamopress.it/news/schengen-e-leuropa-dei-poveri ↩

Boucheron P. Robin C., L’exercice de la peur. Usages politiques d’une émotion, PUL Paris, 2015 ↩

Boucheron P., Conjurer la peur – Sienne 1338. Essai sur la force politique des images, Seuil Paris, 2013. ↩

Negri T., Della fiducia politica. Costruire la Hilaritas democratica, in https://www.euronomade.info/?p=1522. ↩