di CARLO VERCELLONE.

(Spesso rivendicata dalla sinistra radicale, la “difesa dei servizi pubblici”-considerati beni comuni – non va oltre la protesta e le lotte difensive. Per Carlo Vercellone (riprendiamo questo recente intervento pubblicato in Contretemps) le istituzioni del Welfare rappresentano tuttavia il cuore della contraddizione che oppone la logica della rendita propria del capitalismo cognitivo alle forze sociali del sapere che stanno alla base della produzione cognitiva. Rappresentano forse, quelle istituzioni,un potenziale di trasformazione sociale globale ? Possiamo non solo difenderle ma metterle al servizio di una democrazia del comune? Ed aprire a questo progetto attraverso la conquista di un reddito garantito, incondizionato e indipendente dall’impiego? EN)

Le propos de cet article est de montrer pourquoi le système de welfare est un enjeu clé des conflits et des alternatives qui se développent autour de la crise de la dette et des politiques d’austérité menées depuis en son nom. Il sera articulé en deux parties. Dans la première, seront caractérisés certains éléments souvent occultés qui contribuent à expliquer en même temps la nature de la crise actuelle et le rôle des politiques d’expropriation des institutions du welfare. Puis, l’attention sera portée sur la manière dont, autour des institutions du welfare, la crise fait émerger l’opposition entre deux modèles antagoniques de société et de régulation d’une économie fondée sur la connaissance et sur sa diffusion. Dans ce cadre, il sera notamment mis l’accent sur la possibilité du passage d’un modèle de welfare-statevers un modèle de welfare post-bureaucratique et fondé sur la démocratie du commun.

Les institutions du welfare au cœur de la contradiction entre capitalisme cognitif et économie fondée sur la connaissance

La crise de la dette exacerbe la contradiction structurelle entre la logique rentière du capitalisme cognitif, et les conditions sociales à la base d’une économie fondée sur la connaissance (EFC) et les productions de l’homme par l’homme1. Au centre de cette contradiction se trouve le système du welfare-State qui, dans son double aspect indissociable de mode de production et de distribution de la richesse2, constitue la cible principale des politiques d’austérité et de libéralisation réclamées par les marchés financiers et la célèbre Troïka. Notre thèse est que loin d’être un simple coût, institutions et services non marchands du welfare représentent la force productive première à la base de cette économie fondée sur la connaissance dont se nourrit le capitalisme cognitif et financiarisé3. Sur ce plan, le système de welfareapparaît sur bien des aspects comme une sorte de nouvel «extérieur» au capital. Il s’agit non pas d’un extérieur précapitaliste, au sens de Rosa Luxembourg, mais d’un extérieur moderne, construit historiquement par les luttes au sein même du développement du capitalisme, et qui, en tant que tel, ébauche les termes d’une alternative radicale à la rationalité économique du profit et de la marchandise. De ce point de vue, le sens profond des politiques néolibérales est celui de permettre l’absorption de cet extérieur au sein de la logique du capital par la réintégration des institutions et des services du welfare dans les circuits marchands et financiers. Pour ce faire, elles mettent en œuvre des mécanismes d’accumulation par dépossession qui rappellent les méthodes de l’accumulation primitive du capital, y compris pour ce qui concerne le rôle stratégique joué par la dette publique. Aussi, François Chesnais a-t-il eu raison de rappeler dans son ouvrage consacré à la Dette Illégitime, un document du FMI de 2010 dans lequel il est clairement affirmé que la crise de la dette n’a été au fond que l’occasion rêvé pour « réussir là où d’autres approches ont échouée » (cité par Chenais 2010, p. 8).

Face à cette logique prédatrice dont le capitalisme cognitif et financiarisé est porteur, force est de constater qu’y compris une grande partie de la gauche et de ses économistes organiques se replient dans l’acceptation fataliste des lois d’airain des marchés financiers. Cette attitude a intériorisé de facto la prémisse première de la théorie économique mainstream selon laquelle nous « vivrions au dessus de nos moyens ». Dans ce cadre, le système de welfare y est perçu essentiellement comme un coût dont le financement dépendrait d’un prélèvement opéré sur l’économie capitaliste marchande en mettant en danger la compétitivité des entreprises. Notons que même un penseur marxiste profondément critique, comme David Harvey semble parfois partager une vision assez semblable de l’enjeu représenté par les politiques d’expropriation des institutions du welfare, lorsqu’il affirme que l’objectif essentiel de ces politiques n’est que de « dégager le capital de la responsabilité de prendre en charge les coûts de la reproduction sociale de la force de travail » (Harvey 2011, p. 269). Or, Harvey aussi, comme bien des économistes, oublie là deux points clé et étroitement imbriqués qui caractérisent le rôle du système de welfare et les conditions sociales de la reproduction de la force de travail dans le nouveau capitalisme :

- les institutions du welfare constituent la force productive première qui a permis l’essor et la reproduction de cette économie fondée sur la connaissance sur laquelle la logique de valorisation du capitalisme cognitif et financiarisé est assise ;

- loin d’être un simple coût, les conditions de reproduction de la force de travail sont désormais de plus en plus directement ou indirectement productives. Elles constituent le support clé du développement d’une intellectualité diffuse et d’une intelligence collective dont, dans le nouveau capitalisme, dépend la capacité d’innovation technologique et sociale d’un territoire4.

Pour illustrer ces thèses, il convient de revenir sur l’interprétation d’un fait stylisé souvent évoqué par la théorie économique pour caractériser l’avènement d’une EFC. Nous faisons référence à la tendance historique à travers laquelle la part du capital nommé intangible (R&D, mais surtout éducation, formation et santé), a dépassé celle du capital matériel dans le stock global du capital et est devenue l’élément déterminant de la croissance (Kendrick 1994, Foray 2000) L’interprétation de ce fait stylisé présente cinq significations majeures et étroitement imbriquées, mais systématiquement passées sous silence par les économistes de la Troika et la littérature mainstream sur la knowledge-based economy.

La première est que cette tendance est liée aux facteurs à la base de l’essor d’une intellectualité diffuse : celle-ci rend compte de la partie la plus significative de la hausse du capital nommé intangible. Ce que l’on nomme capital immatériel est en réalité incorporé pour l’essentiel dans les hommes et correspond aux facultés intellectuelles et créatrices de la force de travail. Autrement dit, pour utiliser la méthode marxienne de la critique de l’économie politique, le concept de capital immatériel lui-même (qui aujourd’hui représente aussi la partie la plus importante de la capitalisation boursière) est un véritable oxymore. On pourrait affirmer que cette notion n’exprime que de manière déformée la manière dont les savoirs vivantsincorporés et mobilisés par le travail jouent désormais, dans l’organisation sociale de la production, un rôle prépondérant par rapport aux savoirs morts incorporés dans le capital constant et l’organisation managériale des firmes.

La deuxième est que la tendance à la hausse de la part du capital nommé immatériel découle principalement du développement des institutions du salaire socialisé et des services collectifs du welfare. En particulier, c’est le développement de ces services collectifs qui a permis l’essor de la scolarisation de masse et celle du système de santé, en jouant un rôle clé dans cette hausse de la puissance productive et créatrice du travail qui représente aujourd’hui l’élément déterminant de la croissance à long terme.

La troisième signification renvoie à la manière dont l’expansion du salaire socialisé (retraite, indemnité de chômage, etc.) a favorisé l’atténuation de la contrainte au rapport salarial et une libération du temps qui du point de vue du développement d’une économie fondée sur la connaissance se présente, pour le dire avec le Marx du general intellect, comme une force productive immédiate (Vercellone 2007). Il faut noter que de ce point de vue, Bernard Friot (2010) n’a pas tort de défendre les principes du système de retraite par répartition dans les termes de ce que nous appellerions une institution du commun et d’aller jusqu’à affirmer que finalement c’est le travail libre des retraités qui paye leur retraites.

La quatrième signification est que les ressorts sociaux et les véritables secteurs moteurs d’une économie fondée sur la connaissance ne se trouvent donc pas uniquement dans les laboratoires privés de R&D des grandes firmes. Ils correspondent aussi et surtout aux productions de l’homme par l’homme, assurées traditionnellement en Europe par les institutions du welfare–State (santé, éducation, recherche publique et universitaire, etc.), selon une logique non marchande. Cette conclusion est par ailleurs confirmée par une analyse comparative à l’échelle internationale. Elle permet justement de mettre en évidence une corrélation positive forte entre le niveau de développement des services non marchands et des institutions du welfare, d’une part et celui des principaux indicateurs de développement et de performance économique et sociale d’une EFC, d’autre part (Lucarelli et Vercellone 2011). Un corollaire de ce constat est qu’un faible degré d’inégalités sociales, de revenu et de genre va de pair avec une diffusion beaucoup plus importante des formes d’organisation du travail les plus avancées et, partant, avec une moindre vulnérabilité du système économique à la concurrence internationale des pays émergents (Lundvall et Lorenz 2009).

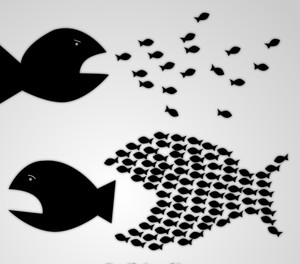

Une dernière signification de ce fait stylisé est que dans une EFC les facteurs principaux de la croissance et de la compétitivité dépendent des facteurs collectifs de la productivité (niveau général de formation de la force de travail, densité de ses interactions sur un territoire, de la qualité des infrastructures et de la recherche etc.), (Aglietta 1997). Ce sont notamment ces facteurs qui permettent la circulation et la mise en commun de la connaissance sur un territoire, en générant pour les entreprises elles-mêmes des externalités de réseau et des économies dynamiques d’apprentissage, bases essentielles de l’innovation et d’une croissance endogène. Sur le plan macro-économique, cela signifie aussi que les frontières traditionnelles entre travail et non-travail s’effritent et que les conditions de la reproduction de la force de travail deviennent de plus en plus immédiatement productives. Pour paraphraser Adam Smith, mais en aboutissant à une conclusion opposée, la source de la « richesse des nations » repose aujourd’hui toujours davantage sur une coopération productive située dans la société, à l’extérieur des enceintes des firmes. Le développement des commons de la connaissance, à l’instar du modèle du logiciel libre, ainsi que la stratégie des firmes promouvant des plateformes d’innovation ouverte afin de capturer des savoirs produits à son extérieur, en constituent l’une des manifestations clés.

Finalement, malgré leur importance, ces faits sont systématiquement occultés par les économistes mainstream et de la Troika. L’explication de ces omissions se trouve dans l’enjeu stratégique que représente pour le capital le contrôle biopolitique et la colonisation marchande des institutions du welfare, et cela pour deux raisons principales. D’abord, santé, recherche, éducation, formation et culture forment non seulement les modes de vie et la subjectivité, mais ils constituent aussi les piliers de la régulation des mécanismes de transmission et de production des connaissances. Ensuite, face à la saturation du marché des biens durables, les productions de l’homme par l’homme représentent une part croissante de la production et de la demande sociale, une demande qui, jusqu’à présent, du moins en Europe, a été principalement assurée en dehors de la logique marchande et à travers l’emploi d’un travail improductif de capital, c’est-à-dire improductif de plus-value. Ces facteurs contribuent amplement à expliquer la pression extraordinaire exercée pour privatiser les services du welfare, ou en tout cas, pour les soumettre à la rationalité du capital, en y introduisant, dans l’esprit du New Public Management, la logique de la concurrence et du résultat quantifié, qui est le prélude à l’affirmation pure et simple de la logique de la valeur marchande (Laval et alii 2011). Nous avons là sans doute l’une des explications les plus logiques de l’irrationalité macro-économique des politiques pro-cycliques et des plans d’austérité réclamés par les marchés financiers et la Troika.

Certes, l’extension de la logique marchande dans ces secteurs est théoriquement possible. Cependant santé, éducation, recherche etc. correspondent à des activités qui ne peuvent être soumises à la rationalité économique du capital sinon au prix d’un rationnement des ressources, d’inégalités sociales profondes et finalement d’une baisse drastique de la qualité et de l’efficacité sociales de ces productions, ce qui risquerait à terme de saper les ressorts mêmes de cette économie fondée sur la connaissance dont se nourrit le capitalisme cognitif et financiarisé5.

Deux modèles opposés de société et de régulation d’une économie fondée sur le savoir et sa diffusion : du welfare-state vers un modèle de «commonfare »

Dans un contexte exacerbé par l’approfondissement de la crise se dessine ainsi l’alternative entre deux modèles opposés de société et de régulation d’une économie fondée sur la connaissance.

Un modèle rentier d’accumulation par dépossession et expropriation du commun

Le premier peut être qualifié de modèle rentier d’accumulation par dépossession et expropriation du commun6. Il correspond à l’accentuation des politiques néolibérales d’austérité et de démantèlement du welfare, sous l’égide du pouvoir de la rente et d’une hybridation de plus en plus prononcée des logiques du public et du privé, comme en témoignent les principes du New Public Management et les critères des politiques de sauvetage et de recapitalisation sans conditions dont a bénéficié le système bancaire. Notons pourtant que ce régime d’accumulation et le mode de régulation sur lequel il repose se heurte à des contradictions majeures, et ce aussi bien à court qu’à moyen-long terme. Sur le plan de la gestion macro de court terme de la crise, il accentue les tendances stagnationnistes des économies de l’UE avec pour résultat celui d’accroître, au lieu de réduire, la dette publique et partant, le risque d’une crise simultanée d’insolvabilité des États et du système bancaire. Certes, les politiques de Quantitative Easing mises en œuvre par la BCE depuis 2015 ont permis d’assouplir les conditions de financement des États. Toutefois, leur échec patent à relancer la croissance et à contrecarrer les tendances déflationnistes ne fait que reporter le problème, tout en créant les conditions d’une nouvelle bulle spéculative et, avec elle, d’une crise financière dont les effets pourraient être encore plus retentissants que ceux de la crise dessubprimes.

Sur le moyen-long terme, le démantèlement des institutions et des services duwelfare risque aussi et surtout d’éroder les ressorts les plus essentiels d’une EFC et de la compétitivité hors-coût. Nous avons là l’une des expressions les plus claires du paradoxe propre à la logique rentière du capitalisme cognitif, un paradoxe qui pourrait le conduire de manière endogène à « scier la branche » sur laquelle il est assis. En effet, la tentative de s’assurer un prélèvement maximal de valeur dans le court terme repose sur une déstructuration progressive des leviers de la croissance sur laquelle ce même prélèvement rentier peut s’opérer et se renouveler au fil du temps. Nous avons là aussi – bien que pour une raison opposée à celle suggérée par le célèbre article de Garret Hardin (1968) – ce que nous pouvons appeler la nouvelle « tragédie des Commons » provoquée par la dynamique du capitalisme cognitif et financiarisé, tragédie des Commons qui – il ne faut pas l’oublier – se double de celle des anti-commons liée à l’excessive privatisation de la connaissance.

Un modèle de welfare du commun : pilier d’une économie sociale de la connaissance émancipée du capitalisme cognitif

La logique dévastatrice du modèle rentier recèle pourtant un élément en quelque sorte positif : ce régime d’accumulation n’est ni économiquement ni socialement viable et se présente de plus en plus, au sens de Gramsci, comme un pur système de coercition dépourvu de tout élément d’hégémonie véritable. C’est aussi pourquoi il devient plus que jamais nécessaire d’essayer de penser les piliers d’un autre mode de développement et de régulation d’une économie fondée sur la connaissance émancipée de la logique du capitalisme cognitif.

Dans cette perspective le concept de Commun au singulier pensé comme un mode de production peut se révéler d’une grande efficacité théorique et pratique, et ce tant pour s’opposer à la logique néolibérale de la régulation du capitalisme cognitif que pour s’émanciper de toute nostalgie envers le modèle de régulation administrée de la croissance fordiste des trente glorieuses.

Qu’entend-on par ce concept et dans quel sens pourrait-il être le vecteur d’un modèle alternatif fondée sur une nouvelle articulation hiérarchique entre les principes du public, du privé et du commun ?

Par le concept de commun, on désigne une construction sociale qui met en jeu des formes de gouvernance, des droits de propriété fondé sur l’usage et l’inappropriabilité (à l’image du copyleft) et en dernière instance – point trop souvent négligé – un mode d’organisation du travail qui assure la production ou la reproduction d’un bien ou d’une ressource déterminée. En somme, le commun doit être pensé comme un mode de production qui trouve son fondement ontologique dans l’hégémonie et l’autonomie potentielle de la coopération du travail cognitif qui structure les forces productives d’une EFC7.

Plus précisément, en élargissant la belle définition que Benkler utilise pour les biens communs informationnels, on peut affirmer que « la production est basée sur le commun lorsque nul n’exerce des droits exclusifs pour organiser le travail et s’approprier de la valeur crée, et lorsque la coopération se réalise à travers des mécanismes sociaux autres que les prix et les directives du management » (Benkler, 2004, p. 1110).

Deux corollaires permettent de mieux préciser le sens de cette caractérisation du commun pensé comme un mode de production.

Le premier est que contrairement à la théorie économique des biens communs le concept de commun ne désigne pas seulement une catégorie délimitée de biens définis en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques en termes de rivalité/non rivalité, excluabilité/non excluabilité8. Le commun peut par contre concerner la gestion de tout type de bien ou ressource (soit-elle rivale ou non rivale, excluable ou non excluable, ou encore matérielle ou immatérielle) et n’est pas destiné à jouer le rôle d’une simple enclave par rapport aux binômes public-privé, État-économie capitaliste de marché.

Le second est que ce concept indique un principe général d’autogouvernement de la production et de la société qui fait idéalement redescendre la démocratie dans la sphère même de l’économie et des décisions stratégiques relatives aux questions fondatrices de l’économie politique et de sa critique : que produire ? comment produire ? pour qui ? pour satisfaire quels besoins ? Sur la base de quelles normes de répartition de la richesse ? Nous avons là une rupture fondamentale par rapport aux systèmes articulés autour du binôme État-marché où la démocratie demeure reléguée sur le plan politique de la « démocratie représentative » ; elle reste ainsi dissociée de la sphère économique, sphère où les décisions stratégiques dépendent de la propriété̀ privé et/ou publique, partageant toutes deux le principe de la propriété̀ absolue (Mattei 2011).

Sur ces bases, deux axes principaux permettent d‘ébaucher l‘ossature d‘un modèle de commonfare9 fondé sur le renforcement et la réappropriation démocratique des institutions du welfare.

Le premier renvoie à la priorité donnée à l’investissement dans les services non marchands et les productions de l’homme par l’homme qui assurent en même temps la satisfaction des besoins essentiels, la reproduction d’une économie fondée sur la connaissance et un mode de développement socialement et écologiquement soutenable. Un tel modèle implique bien évidemment la remise en cause du paradigme dominant selon lequel les dépenses et les services collectifs du welfare représenteraient exclusivement un coût dont le financement dépendrait d’une ponction effectuée, via les prélèvements obligatoires, sur la valeur ajoutée crée par le secteur privée marchand. Dépenses et services collectifs du welfaredevraient être en revanche considérés comme les facteurs moteurs d’une économie intensive en connaissance et en investissements productifs, lesquels, par leur propre activité, engendrent une richesse monétaire non marchande qui n’est pas ponctionnée et détournée mais directement produite (Harribey 2004). Pour mieux comprendre cette affirmation, il faut penser au raisonnement qui a conduit à se débarrasser de l’idée selon laquelle l’investissement présuppose l’accumulation d’une épargne préalable, et ce justement grâce à la création monétaire par le crédit10. Il faut considérer que les dépenses et les investissements sociaux duwelfare ne font en réalité qu’anticiper et ante-valider la création d’une richesse non marchande produite pour satisfaire des besoins collectifs dont l’impôt sera après-coup la contrepartie, ou si l’on veut le prix collectif11. De plus, sur le plan des modes de gestion et d’organisation du travail permettant une véritable réappropriation démocratique des institutions du welfare, il est essentiel de noter que les productions de l’homme par l’homme constituent aussi des activités où la dimension cognitive et relationnelle du travail est dominante. Elles sont en somme toujours une co-production de services. Dans ce cadre, il est possible d’envisager le développement de formes démocratiques et inédites d’auto-organisation de la production impliquant étroitement les usagers, selon un modèle qui pourrait s’étendre progressivement aux autres secteurs et activités économiques. Comme en témoignent les expériences d’autogestion d’hôpitaux en Grèce et en Espagne, par exemple – il s’agit d’un champ d’expérimentation fondamental qui permet de concevoir le mode de production du commun sur la base d’une remise en cause radicale des principes du New Public Management qui combine aujourd’hui ce qu’il y a de pire dans la logique bureaucratique du public et dans celle du résultat quantifié et de la productivité-volume du privé.

Le second axe repose, lui, sur le renforcement de la logique du salaire socialisé au moyen de l’extension de formes d’accès à un revenu garanti fondées sur des droits objectifs et sur une logique opposée à celle de la dépendance économique et subjective façonnée par la dette. Dans cette perspective, peut s’inscrire à terme la mise en place d’un véritable Salaire ou Revenu Social Garanti (RSG) inconditionnel et indépendant de l’emploi. Ce revenu de base pourrait se présenter comme étant à la fois une institution du commun et un revenu primaire pour les individus, c’est-à-dire un revenu résultant directement de la production et non de la redistribution. Il importe de remarquer que ces deux dimensions, revenu primaire et institution du commun, sont par ailleurs étroitement imbriquées12.

Une institution du commun donc, car le RSG ne relève pas de la sphère publique mais, correspond « en fin de compte, à la mise en commun d’une partie de ce qui est produit en commun, délibérément ou non » (Gorz, 2003, p. 101) et cela en dehors de toute logique contributive qui rechercherait un rapport de mesure et proportionnalité entre effort individuel et droit au revenu.

Un revenu primaire car la proposition du RSG comme institution du commun repose sur un réexamen et une extension de la notion de travail productif menée d’un double point de vue (Monnier et Vercellone, 2007).Le premier a trait au concept de travail productif, conçu selon la tradition dominante au sein de l’économie politique, comme le travail qui engendre un profit.Il s’agit là du constat selon lequel nous assistons aujourd’hui à une extension importante des temps de travail, hors journée officielle du travail, qui sont directement ou indirectement impliqués dans la formation de la valeur captée par les entreprises. Le RSG, en tant que salaire social, correspondrait, de ce point de vue, à la rémunération collective de cette dimension de plus en plus collective d’une activité créatrice de valeur qui s’étend sur l’ensemble des temps sociaux en donnant lieu à une énorme masse de travail non reconnue et non rétribuée. Le second point de vue renvoie au concept de travail productif pensé comme le travail producteur de valeurs d’usage, source d’une richesse échappant à la logique de la marchandise et du travail salarié subordonné. Il s’agit en somme d’affirmer que le travail peut être improductif de capital tout en étant productif de richesses et partant, trouver sa contrepartie dans un revenu. C’est par ailleurs déjà le cas, d’un point de vue strictement théorique, pour les activités réalisées au sein des services publics non marchands qui produisent de la richesse et non de la valeur marchande. Le caractère inconditionnel du RSG se distingue cependant, de manière radicale, du salaire versé aux travailleurs de ces services car il ne se fonde ni sur un travail dépendant, ni n’implique de la part des bénéficiaires une quelconque démonstration de l’utilité sociale de leur activité. Il présuppose la reconnaissance d’une activité créatrice de richesses et d’une coopération productive qui se développent en amont et de manière autonome par rapport à la logique administrative de la sphère publique et à la logique de la rentabilité marchande du privé, et ce même lorsqu’elles les traversent et contribuent à leur reproduction. Notons aussi à cet égard le rapport à la fois d’antagonisme et de complémentarité que ces deux formes contradictoires de travail productif entretiennent dans le développement du capitalisme cognitif. L’expansion du travail libre va en fait de pair avec sa subordination au travail social producteur de valeur en raison même des tendances qui poussent vers un brouillage de la séparation entre travail et non travail, sphère de la production et sphère de la consommation et de la reproduction de la force de travail. La question posée par le RSG reste donc non seulement celle de la reconnaissance de cette deuxième dimension du travail productif, mais aussi et surtout celle de son émancipation de la sphère de la production de valeur et de plus-value. En ce sens, l’atténuation de la contrainte au rapport salarial autorisée par le RSG constitueraient une condition clé pour permettre au travail cognitif de se réapproprier la maîtrise de son temps de vie et d’utiliser le temps et l’énergie psychiques ainsi libérées dans le développement des diverses formes de production du commun.

Pour conclure, le RSG se présente à la fois comme une institution du commun, un revenu primaire pour les individus et un investissement collectif de la société dans le savoir. Conjointement au développement des dépenses et des services collectifs du welfare, il favoriseraitl’essor d’un mode de développement fondé sur la primauté du non marchand et des formes de coopération alternatives au public, comme au marché, dans leurs principes d’organisation.Cetteperspective dessine une utopie concrète qui n’a rien d’idéaliste. Elle s’inscrit dans la contradiction de plus en plus aiguë qui oppose la logique du capitalisme cognitif et financiarisé, d’une part et les forces vives d’une économie fondée sur la connaissance et les productions de l’homme par l’homme qui contient en son sein la possibilité d’un dépassement de l’hégémonie de l’ordre marchand et du profit du capital, d’autre part.

Cet article est issu d’une intervention au colloque “Penser l’Émancipation” du 21 février 2014.

Bibliographie

Aglietta, M. (1997), Régulation et crise du capitalisme (Nouvelle édition revue et corrigée, augmentée d’une postface inédite), éd. Odile Jacob, Paris.

Aglietta M. (2001), Macroéconomie financière. 1. Finance, croissance et cycles, La Découverte.

Baronian, L. et C. Vercellone (2015), « La monnaie du commun et le revenu social garanti », Terrains/Théories, n° 1.

Benkler Y. (2004). « Common-Based Strategies and the Problem of the Patents »,Science, Vol. 305, no. 5687, pp. 1110-1111.

Boyer R. (2002), La croissance, début de siècle, Albin Michel, Paris.

Boyer R. (2015), « L’essor du secteur de la santé annonce-t-il un modèle de développement anthropogénétique ? », Revue de la régulation [En ligne], 17 | 2015, mis en ligne le 17 juin 2015, consulté le 20 avril 2016.

Chesnais F. (2011), Les dettes illégitimes, Raisons d’agir, Paris.

Dardot P., Laval C. (2014). Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris.

Foray D. (2000), L’économie de la connaissance, La Découverte, coll. Repères, Paris.

Fumagalli A. (2011), « Trasformazione del lavoro e trasformazioni del Welfare: precarietà e Welfare del comune (commonfare) » in Europa, Uninomade20.

Friot, B. (2010), L’enjeu des retraites, La Dispute, Paris.

Gorz A. (2003), L’immatériel, Galilée, Paris.

Hardt M., Negri A. (2010), CommonWealth, Harward University Press.

Hardin, G. (1968), « The Tragedy of the Commons », Science, 162, 1968, pp. 1243-1248.

Harribey J.M. (2004), “Le travail productif dans les services non marchands : un enjeu théorique et politique”, Économie Appliquée, Tome LVII, n° 4, p. 59-96.

Harvey D. (2011), The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Postfazioneall’edizione italiana, Feltrinelli, Milano.

Kendrick J. W. (1994), Total capital and economic growth. Atlantic Economic Journal, Vol. 22, No. 1, pp. 1-18.

Laval Ch, Vergne F., Clément P, Dreux G. (2011), La nouvelle école capitaliste, La Découverte.

Lucarelli S. et Vercellone C. (2011), «Welfare systems and social services during the systemic crisis of cognitive capitalism», European Journal of Economic and Social System, pp. 77-100.

Lundvall B., Lorenz Ed., (2009) « On the Role of Social Investment in the Learning Economy: A European Perspective », in Morel N., Palier B., Palme J., (éd) What Future for Social Investment?, Institute for Futures Studies, Digaloo, Stockholm.

Mattei U. (2001), Beni Comuni, un manifesto, Laterza, Roma-Bari.

Monnier J.M., Vercellone C. (2007), «Fondements et faisabilité du revenu social garanti», Multitudes, n° 27, pp. 73-84.

Monnier J.M., Vercellone C. (2007a), « Travail, genre et protection sociale dans la transition vers le capitalisme cognitif », European Journal of Economic and Social Systems, n° 1, pp.15-35.

Monnier J-M, Vercellone C. (2014), « The Foudations and Funding of Basic Social Income as Primary Income. A Méthodological Approach », Basic Income Studies, Vol. 9, n° 2, pp. 59-77.

Vercellone C. (2007), « From formal subsumption to General Intellect: elements for a Marxist reading of the thesis of cognitive capitalism », Historical materialism, 15 (1), p. 13-36.

Vercellone C. (2008), « La thèse du capitalisme cognitif : une mise en perspective historique et théorique », in Colletis G., Paulré P. (dir.), Les nouveaux horizons du capitalisme : Pouvoirs, valeurs,

temps, Economica, Paris, pp. 71-95.

Vercellone C. (2010), « The Crisis of the Law of Value and the Becoming-Rent of Profit », in Fumagalli A., Mezzadra S. (dir.), Crisis in the Global Economy : Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios, Semiotext, New York, p. 85-118.

Vercellone C. (2011), « La crise de la dette comme enjeu des luttes », Séminaire du Public au Commun, contribution à la séance du 16/11/2011, Paris, Jussieu.

Vercellone C. (dir.), Bria F., Fumagalli A., Gentilucci E., Giuliani A., Vattimo P. (2015), Managing the commons in the knowledge economy, Report D3.2, D-CENT (Decentralized Citizens ENgagement Technologies), European Project n° 610349, May 2015, 110 p.

- 1.Pour une présentation synthétique de la thèse du capitalisme cognitif cf. Vercellone (2008).

- 2.Sur cette caractérisation du double aspect du système du welfare, cf. Monnier et Vercellone (2007a).

- 3.Il faut noter à ce propos qu’à la différence de Robert Boyer (2002 et 2015), nous considérons les productions de l’homme par l’homme (santé, éducation, recherche, culture) comme une composante clé des forces productives d’une économie fondée sur la connaissance plutôt qu’une alternative à celle-ci. Le sens que nous donnons à l’expression économie fondée sur la connaissance intègre étroitement ce qu’il appelle le modèle de développement anthropogénétique.

- 4.À ce titre, comme le remarquent Hardt et Negri (2010), l’autonomie du travail cognitif est aussi la pré-condition et le principe instituant du commun.

- 5.Pour une analyse plus détaillée de ces aspects, cf. Vercellone et alii (2015).

- 6.Pour une caractérisation plus précise de ce modèle en relation avec ce que nous appelons la tendance au « devenir rente du profit », cf. Vercellone (2010).

- 7.Nous avons là, sur ce point, une divergence majeure entre l’approche néo-opéraiste du capitalisme cognitif et celle de Dardot et Laval (2014) pour qui le commun « ne constitue pas … un mode de production » (p. 582) et ne peut s’appuyer sur aucun sujet productif qui lui préexiste. Pour une définition plus exhaustive du concept de commun pensé comme un « mode de production » on peut se reporter à Vercellone et alii (2015).

- 8.Pour une critique de la théorie économique des biens publics et des biens communs, voir Vercellone et alii (2015). Notons aussi qu’Elinor Ostrom elle-même, tout en affirmant que les commons sont aussi le produit d’une construction sociale, demeure tributaire d’une approche fondée sur la nomenclature des biens qui la conduit à reléguer les commonsdans une position subalterne d’enclave et de colmatage des défaillances du marché.

- 9.La notion de commonfare a été employée pour la première fois par Fumagalli (2011).

- 10.C’est aussi pourquoi «l’investissement peut être entravé par manque de monnaie, jamais par manque d’épargne », comme le souligne Aglietta (2001, p. 70) en rappelant cet enseignement théorique essentiel de Keynes.

- 11.En somme, qu’il s’agisse de la production marchande ou des services collectifs duwelfare-State, dans les deux cas, comme le montre Harribey (2004), c’est l’injection de monnaie sous forme de salaires et investissements qui lance le circuit économique et permet la distribution des revenus qui vont ensuite être dépensé pour l’achat de biens marchands ou bien pour le paiement de l’impôt.

- 12.Sur ce point, cf. Vercellone (2011), Monnier et Vercellone (2014), Baronian et Vercellone (2015).