di TONI NEGRI.

Che il tema dell’organizzazione sia tornato ad essere cruciale all’interno dei movimenti autonomi (e comunisti), dopo il fallimento dell’esperienza bolscevica e dell’Internazionale comunista e dopo i processi corruttivi e l’usura che hanno investito le organizzazioni socialdemocratiche, dopo la compressione corporativa dell’esperienza sindacale e la rivelazione dell’equivoca natura delle ONG – bene, che il tema dell’organizzazione sia centrale per i movimenti è fuori dubbio. Tema sicuramente di difficile approccio e impervia soluzione – eppure centrale. Anche negli anni ’60-’70, quando il dibattito fu vivacissimo, non si giunse tuttavia ad una soluzione teorica e tantomeno si realizzarono felici esperimenti risolutivi di questo problema. Non voglio qui sicuramente formulare un cervellotico che fare?: qui vorrei solo soffermarmi su un punto che mi sembra blocchi il dibattito e che val la pena di sciogliere per riaprire eventualmente la discussione sull’organizzazione con maggior scioltezza.

1. Nel dibattito politico sull’organizzazione che si è svolto nell’ultimo cinquantennio all’interno dei movimenti, è apparso sovente il timore che gli sforzi teorici ingaggiati per la soluzione del problema, si risolvessero nella fissazione di modelli inadeguati alla temporalità ciclica dei movimenti e ad interpretarne le molteplici figure, gli interessi espressi, i bisogni e i desideri mutevoli o costanti che essi rivelavano. Che, insomma, sovrapponessero l’Uno alla pluralità e all’Uno concedessero una validità assoluta, quasi metafisica – volendone così mostrare ed imporre la necessità. Si è parlato di una “deriva ontologica” della teoria – evidentemente qualificando la parola “ontologia” della capacità, quasi di una stigmate, di unificare e immobilizzare le realtà di movimento. Che cosa significano queste paure politiche e questi timori teorici? Rivelano un fatto: nel trasformarsi dei modelli dell’organizzazione politica dei movimenti veniva guardato con sospetto ogni tentativo di assolutizzare un soggetto e/o un movimento, di definirne una forma unificante e permanente, denunciandolo come un tentativo di “essenzializzazione”. Partito, soviet, consiglio, sindacato, eccetera: di ognuno di questi concetti fu identificata, dentro ed oltre la loro vicenda storica, una sorta di deriva, giunta a costituire una fissazione, un’unità astratta, e con ciò un blocco del movimento, la sua definitiva inettitudine a seguire e ad interpretare il reale. Per dirlo brevemente, all’ontologia era attribuito ogni misfatto ed in particolare ogni tentativo di dare solidità ai movimenti, di pensarli come potenze che, nella loro molteplicità, pure fossero capaci di conquistare il potere. Tutto ciò toccava le organizzazioni storiche del movimento operaio (e certamente molti elementi di verità erano inclusi in queste denunce e liquidazioni, pur tuttavia divenute nel tempo sempre più sommarie). Ma poi, un po’ alla volta, in corrispondenza con il dissolversi di quelle organizzazioni storiche nei regimi neoliberali, queste accuse cominciarono ad essere rivolte contro l’autonomia operaia e proletaria – intendendosi con ciò i movimenti che nella società si battevano e si battono contro capitalismo e liberalismo, e che – almeno durante e dopo le due grandi ondate di lotte del 2000 e del 2011 – hanno assunto forme assembleari ed una diffusiva continuità.

2. Mi sembra che, alla base di questo refrain accusatorio, banalizzato dalla sua continuità, ci stia (come è stato riconosciuto) Althusser. Nella sua polemica contro il PCF, fu lui a proclamare quel peccato originale “ontologico” che affliggeva l’organizzazione comunista. Ed aveva perfettamente ragione, perché il PCF – quando Althusser lo attaccò – era effettivamente reificato nella teoria e nella pratica, ossificato in una rigida burocrazia e si avvolgeva su sé stesso, intento alla conservazione del potere esercitato dalle sue élites, nella coltivazione di orti politici istituzionali, qua e là fiorenti ma in generale appassiti. Era paradossale questa denuncia perché non era davvero verosimile pensare che “ontologia” significasse fissazione, blocco, svuotamento di realtà. Il PCF si stava piuttosto “de-ontologizzando” – all'”ortodossia” era venuto a mancare ogni riferimento alla quotidianità, alla storia, all’essere reale. Si trattava dunque di un equivoco bello e buono, quello nel quale Althusser incappò. E vi si mantenne per un certo periodo, rincarando la dose e sviluppando quel paradosso fino a sostenere che lo sviluppo della lotta politica lo si potesse descrivere come un “processo senza soggetto”. Sicché, per togliere di mezzo l’illusione ontologica che il PCF (totalmente svuotato di essere) produceva, si finiva per svuotare di ogni determinazione soggettiva, di ogni storica soggettivazione, l’azione comunista stessa. Si sa che Althusser modificò questa posizione più avanti nella tragedia della sua vita. Rinnovando la sua riflessione sulla soggettivazione in termini discutibili ma senz’altro interessanti, e di nuovo concentrati sulla preminenza – aleatoria ma effettiva – dell’agire soggettivo. Tuttavia quella più vecchia riflessione althusseriana (che era stata, come abbiamo visto, all’inizio legata a urgenze polemiche) si ripeté e si ripete instancabilmente all’interno dei movimenti. Probabilmente essa fu nutrita dal susseguirsi delle sconfitte cocenti dei movimenti “organizzati”, dalla presunzione di egemonia che effimere formazioni nutrirono. Ho spesso pensato, poi, che questa critica si sia riproposta – soprattutto nel dibattito italiano – come reazione allo slogan operaista che supponeva darsi una sorta di continuità del movimento comunista nell’indefinita dialettica “composizione operaia/ristrutturazione capitalista” – e ritorno. Questi assiomi astratti e queste passioni tristi hanno finito per produrre un’intossicazione che ormai tocca un po’ tutte le discussioni sull’organizzazione dei movimenti (nota bene: salvo quelle introdotte da Laclau, che però non riguardano l’organizzazione dei movimenti ma le tecniche per subordinarli ad una élite. In questo caso l’intossicazione è divenuta una patologia mortale per i movimenti).

3. Ma noi dell’ontologia abbiamo bisogno. “Ontologia”, infatti, vuol dire piantare i piedi per terra. Si potrà discutere a non finire, come fanno i filosofi, su cosa significhi “ontologia” – noi, echeggiando le Tesi su Feuerbach, ripetiamo che fin qui i filosofi pensarono l’ontologia ma che oggi l’ontologia va costruita. Contro l’eventualità che i filosofi potessero piantare i loro piedi per terra, si è sempre mosso, nei secoli, l’idealismo – producendo quello scherzetto che consistette nel sostituire Logos a Esse (e la sovranità al popolo, la leadership alla moltitudine). Avevano bisogno dell’essere ma non potevano sopportarne la materialità – quella materialità fatta di lavoro vivo e di lotte per emanciparlo e per liberarlo. Con l’idealismo da tempo abbiamo fatto i conti. Ora, ci sono nuove falsificazioni che corrono, e se non è più il Logos che può togliere di mezzo la materialità dell’essere, questa materialità sarà letta come essere vuoto e la soggettività sarà aspirata – e trattenuta – dentro una deriva dissipativa, “inoperosa”, dove l’azione è ridotta a gesto – e non si comprende più se esso sia nazista o comunista…

Quale è l’ontologia che rivendichiamo a questo punto per dare senso e orientamento alle lotte? Non è altro che l’ontologia della storia operaia, cioè di quell’essere costruito – sempre, continuamente – dall’uomo che opera, dal “lavoro vivo”, dalla soggettività moltitudinaria che componendosi, cooperando vive e produce. In questo quadro risalta l’ontologia marxiana dei rapporti di produzione: essa legge il mondo, riconoscendo in un’ontologia materialista e storica non solo le forme della sua produzione ma anche le leggi di un ordine stolto ed ingiusto che lo attraversano e di una divisione del lavoro, della ricchezza e della felicità che è frutto di subordinazione nel produrre e di gerarchia nell’esperienza/esercizio di potere. L’ontologia marxiana, dunque, è costituita e continuamente rinnovata dalla lotta di classe, dall’antagonismo materiale che distribuisce le consistenze dell’essere reale. Dentro questi intrecci e questi scontri si costituisce un paesaggio sul quale si sviluppano produzioni di soggettività e figure di emancipazione, adeguate alle forze materiali che le esprimono. Come si potrebbe lottare per una vita migliore e per un ordine più giusto se non si tenessero i piedi dentro un essere materiale che è comprensivo della vita (così come è data) e della possibilità/capacità/forza di trasformarla? Antagonismo e lotta di classe agiscono dentro la materialità dell’essere, non sono potenze che si iscrivono su una superficie il cui fondamento è immobile: sono potenze e movimenti del “tutto che c’è“, e lo segnano su una superficie che è anche un fondamento dinamico – sono potenze espressive di moltitudini di desiderio. Senza questa immagine, machiavellica, spinozista, marxiana dell’ontologia non si comprende come si possa sviluppare lotta di classe. Nella coscienza di ogni militante della lotta di classe vive questa laica religione dell’essere, si esprime questo rispetto delle potenze materiali, s’incarna l’emancipazione. È allo sviluppo di una teleologia materialista che qui assistiamo – dove il telos è costruito dalle lotte.

4. È qui luogo di un’autodifesa. Hanno scritto alcuni che, se negli anni ’70, negli scritti di Negri, “antagonismo ed autonomia appaiono simultaneamente come punto di partenza, come processo e come fine”, come movimento – poi l’autonomia, negli anni seguenti, sarebbe divenuta qualità ontologica in sé, produttrice e non più prodotto dell’antagonismo sociale. Si sarebbe cioè sviluppato, in Negri, un “essenzialismo autonomista”, in cui l’antagonismo perde il suo carattere processuale contraendosi in una “proprietà”, in una qualità del soggetto “invece di designare l’incorporazione di pratiche ed esperienze di un processo di soggettivazione”. Ma non è solo Negri ad avere queste colpe. In genere tutti i teorici della “subalternità”, i postoperaisti e i consiliaristi peccherebbero di un “eccesso di essenzialismo” – “che li porta ad assolutizzare e a rinchiudere il quadro teorico di riferimento intorno alle proprie categorie-chiave”. Dunque, i teorici “subalterni” ontologizzerebbero la subordinazione coloniale, i teorici postoperaisti lo farebbero oggi a proposito del lavoratore cognitivo precario, e gli autonomi consiliaristi e municipalisti illustrerebbero il mito di un’emancipazione auto-valorizzante.1 Non sta a me rileggere, nei miei scritti, la falsità di queste accuse e rivendicare non solo l’insistenza sulla soggettività militante ma anche l’importanza delle anticipazioni, nel tempo prodotte, nella descrizione delle diverse composizioni di classe e dei diversi processi di produzione di soggettività. A me piuttosto il compito di far l’apologia di quanto vissuto all’interno di quell’ontologia dell’autonomia operaia e proletaria e di sottolineare quanto poco essa abbia ceduto a compiacenze metafisiche, sempre attenta, piuttosto, al rinnovarsi di una moltitudine sempre singolarmente e diversamente produttiva nei suoi movimenti. Il lavoro fatto dentro l’autonomia è stato come una tavola di Mille Plateaux. Non è un caso che la metodologia di Deleuze-Guattari abbia potuto contribuire alla descrizione della forma dei movimenti e che il pensiero foucaultiano della produzione di soggettività abbia potuto essere tradotto e incarnato nell’analisi della dinamica della lotta di classe.

5. È ben vero, tuttavia, che nell’operaismo c’è chi sta seduto contemplando un’ontologia immobile: quella della classe operaia in epoca fordista e keynesiana ed ha ancora nostalgia del “doppio riformismo” del capitale e della classe operaia che allora fu possibile. Passato remoto. Per alcuni in quel passato remoto si blocca il divenire. Un divenire, che aveva la forza di un’origine nella sua crisi e che si volle invece fissare senza riconoscerne lo sviluppo. Le lotte erano morte: l’unica possibilità era di trasferirsi – di riparare – nell'”autonomia del politico”. Così, per la famiglia trontiana, si diede un’autentica, paradossale, inconsapevole (e un po’ comica) conversione all’althusserismo ed il processo storico della lotta di classe fu ridefinito senza soggetto. Il soggetto, secondo loro, era svanito, esaurito, finito. Perché? Perché di un soggetto – classe operaia – che si muoveva, che si trasformava e che si mostrava in una nuova composizione e costruiva nuove forme della lotta di classe, si ebbe paura. Si ebbe soprattutto paura del fatto che questo soggetto operaio diveniva più potente, una volta affermatasi la nuova figura del “lavoro vivo” (sociale, cognitivo, mobile…). Che esso interpretava il “dentro/contro” della lotta anticapitalista come qualcosa che era costruito “dal basso” e si sbarazzava di ogni illusione che la lotta potesse più essere rappresentata “in alto”. Si ebbe paura di tutto ciò e la superstizione occupò il luogo della critica.

E si pretese che il post-operaismo, cioè la capacità di continuare a fare inchiesta e teoria rivoluzionaria oltre l’apogeo e la sconfitta dell’operaio-massa, fosse cosa alla moda e rigettabile, irriducibile rispetto all’operaismo di Operai e capitale. Di un operaismo “vero” – finito nel 1966 – si parlò poi (da quegli stessi autori) come di un’archeologia inattuale, si insistette sull’impossibilità di una sua riattivazione e di reimpiantarci sopra una politica di classe. Fu grande mestizia quando si videro alcuni autori del primo operaismo sostenere queste tesi e disconoscere al post (che era ancora il prius) la capacità di muoversi nell’a-venire della lotta di classe. Di fatto non ci sono due operaismi, uno che va fino al 1966 ed uno che è vissuto nei cinquant’anni successivi e continua a vivere ma ce ne è uno solo. E poco cambia se nel frattempo buona parte dei primi operaisti o sia andata in vacanza (dicevano: non c’è più nulla da fare) o sia passata al nemico (dicevano: è l’unica possibilità di sopravvivere, nell'”autonomia del politico”). E cominciarono – a fronte del rinnovamento delle lotte che la vecchia/nuova classe del lavoro vivo produceva – a rifiutarne, talora a disprezzarne, comunque a non vederne la potenza e il telos. Peccato! Di quella “vecchia guardia”, i più sembrarono dei pope ortodossi refrattari al nuovo! Per altri fu semplicemente viltà di sconfitti, saliti sul carrozzone che dal PCI porta al PD, dall’illusione al nulla. Riflettendo su questa misera vicenda sembra talvolta di dover dar ragione a chi vede nell’operaismo l’esaltazione “essenzialista” di un soggetto. Di fatto quei teorici di cui parlavamo, avevano, per così dire, voluto “fermare il tempo” – malauguratamente non solo quanto era necessario per far cadere le mura di Gerico… Di contro, ripetiamo chiaro che la classe operaia non ha metafisica. Conosce solo un’ontologia della produzione. Non si dà per la classe operaia, per il lavoro vivo, nella sua continua trasformazione, alcuna possibilità (metafisica) di essere assoluta né di progettare assoluto.2

6. È partendo dalla rivendicazione di un’ontologia storica, che si può ora cominciare ad insistere su due altri punti: 1) l’intreccio del soggetto e del comune e 2) l’articolazione dei processi organizzativi orizzontali e dell’esercizio di potere (della verticalizzazione della potenza). Molto brevemente, perché qui vi è spazio solo per indicare ipotesi e piste da percorrere.

Ad 1) Le lotte operaie hanno una loro storia. Quanta strada abbiamo fatto da quando – è già un cinquantennio – Tronti lamentava la mancanza di una “storia interna” della classe operaia e del proletariato. I militanti dell’autonomia, e tanti altri, hanno ripreso questo lavoro storico e lo hanno riorientato laddove i “bonzi” del “socialismo reale” l’avevano lasciato. È stato un lavoro faticoso, svolto sia analizzando la composizione di classe, sia narrando la storia politica dei movimenti – un lavoro da continuare. Tuttavia, pur incompiuto, esso mostra con evidenza quella base materiale, dinamica, comune – quell’ontologia – alla quale risponde l’interrogativo sull’organizzazione. L’organizzazione deve rispecchiare le forme dell’esistente. Anticiparle, può essere, nell’ordine del dispositivo. Nel caso, quella costituzione del comune che si sviluppa dall’analisi della pura e semplice associazione dei lavoratori fino al costituirsi e allo stabilizzarsi del “comune come modo di produzione”. Organizzazione è dare forma politica a questo sviluppo, costituire dunque – oggi – “istituzioni del comune”. Il comune si è man mano accumulato nella temporalità della produzione di capitale e in quello delle lotte contro il capitale: questa accumulazione sedimenta qualcosa che assomiglia ad un iceberg, ed è sulla sua parte scoperta che si può costruire organizzazione.

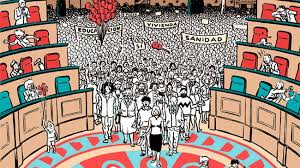

Se dunque l’intreccio della soggettivazione organizzativa e del comune lo prendiamo in questo modo, “fare organizzazione” significherà “fare movimento”. E viceversa. Ed in prima battuta si riconosceranno quali realtà fasulle e progetti fallimentari, le direzioni politiche staccate dai movimenti e professionalizzate fuori da progetti politici fondati sulle lotte sociali – la fastidiosa insistenza sull'”autonomia del politico”. La strategia appartiene ai movimenti e non può esser loro strappata né rappresentata. Di leadership è meglio neppur più sussurrare – essa è solo utile al nemico di classe, un’esca offerta alla meccanica distruttiva delle sue armi, dai media al carcere. Che delle strutture di direzione debbano esistere per i movimenti moltitudinari dei lavoratori, è certo – la moltitudine (per la sua propria natura molteplice) lo esige; ma queste strutture non possono che essere portatrici di tattica, strutture temporanee in momenti acuti di movimento. Tanto meno potranno poi esservi luoghi di comando, di rappresentanza politica, quanto più i soggetti di movimento si presentano sulla scena, ricchi di sapere e di capacità produttive – come avviene oggi quando il proletariato cognitivo è capace di appropriarsi, in sempre maggior misura, il capitale fisso. Sono singolarità potenti quelle con le quali hanno oggi a che fare il progetto organizzativo e la programmazione politica dei movimenti.

Il cammino organizzativo – sulla base ontologica che abbiamo afferrato – aggrega esperienze e saperi e li investe in forme produttive, in figure di “imprenditorialità politica” del proletariato. Questo è un passaggio essenziale. Senza capacità produttiva non c’è soggettivazione, né resistenza, né organizzazione, né futuro – non c’è classe del lavoro vivo comune. Ma così, obbiettano nostri interlocutori, voi sacrificate all’ontologia, alla materialità del comune, la decisione politica della “presa del potere”… essa è ancora cosa che esalta la libertà dei movimenti e non – come pretendete – una subdola pretesa ontologica… Davvero no. Ricordiamo semplicemente che il potere non viene mai primo. Primo è il comune e solo dopo aver messo i piedi per terra, averli affondati nel comune, è possibile insorgere, aprire processi rivoluzionari, prendere il potere.

A 2) Ancor più brevi si potrà essere su questo punto: come articolare i processi organizzativi orizzontali, consueti oggi nei movimenti insorgenti (che agiscono sui social media e lavorano nelle reti informatiche) con un’espressione verticale di potenza? Qui la teoria lascia la risposta alle pratiche di organizzazione. Su questo argomento non sono possibili anticipazioni teoriche – qui la pratica, se non evita la teoria, la rinvia tuttavia ad una ricerca sperimentale. L’invenzione organizzativa è sempre un a posteriori. Vi sono però innumerevoli esempi di pratiche organizzative che a questo proposito possono essere ripresi. Negli anni ’70 avevo lungamente lavorato su quanto allora esprimevano le lotte operaie in termini di organizzazione;3 con Michael Hardt ho ripreso questa discussione in riferimento alle lotte del 2011 e seguenti;4 il rigetto dell’illusionismo populista di Laclau, che ha lavorato su questi temi, l’ho spesso ripetuto in questi ultimi anni, ritenendo quelle posizioni semplici riformulazioni della moderna teoria della sovranità.5 Queste sono alcune referenze, mille altre ne esistono. Quale è la pista da percorrere riproponendo oggi il problema? Se vogliamo rispettare i presupposti ontologici, che abbiamo affermato, e con ciò spingere a fondo sulla “de-ontologizzazione del potere”, diremo che per produrre quell’articolazione e per validarla nel nome delle lotte di potere dei movimenti, si tratta di inventare “istituzioni non-sovrane“, che sappiano produrre “comune” in un rapporto sempre aperto con l’esercizio di “contropoteri” sociali. Le esperienze “neo-municipaliste”, ad esempio, che hanno cominciato a costruirsi in questo primo ventennio del secolo, sembrano essersi concentrate sull’analisi di questa forma di governance. Un cammino da percorrere, dunque.

7. Abbiamo detto che per costruire organizzazione occorre “fare movimento”. Ma per “fare movimento” bisogna fare “inchiesta”, “conricerca” – avanzare ponendo domande e cercando risposte. Fare inchiesta non è semplicemente portare l’indagine sulla composizione tecnica del lavoro vivo ma è oggi soprattutto analizzare le “forme di vita” e i concatenamenti molteplici tra la “composizione” tecnica del lavoro vivo, quella politica e le pulsioni istituzionali che ne derivano – e infine i movimenti alla ricerca del comune. Ed insistiamo che aprire all’analisi delle istituzioni – di nuove istituzioni del lavoro vivo (istituzioni produttive del comune) – non significa dimenticare che ogni movimento sociale è caratterizzato dall’antagonismo con il potere del capitale. A partire da Romano Alquati e dal suo approccio (che possiamo chiamare magistrale) all’inchiesta, alla “conricerca”, si son fatti molti passi avanti: sempre tuttavia ribadendo l’impostazione alquatiana che vede l’istituzione stessa come mossa, scissa e riplasmata, eventualmente distrutta dalla lotta di classe. È così che quando sviluppiamo, attraverso l’inchiesta, un modello di istituzione-non sovrana e di un contropotere sociale, noi sperimentiamo una realtà in movimento, ne definiamo lo sviluppo e proiettiamo in maniera transitiva i modelli così costruiti sull’intero processo di trasformazione sociale e di lotta di classe. Facciamo come quando – mutatis mutandis – facevamo inchiesta in fabbrica: seguiamo i limiti amministrativi della produzione e la loro logistica finché essi non mostrino un “anello debole” – su questo apriamo la lotta, organizziamo contropotere, richiamando strati moltitudinari alla lotta dall’interno e/o dall’esterno dell’istituzione, e dando forza all’espressione di contropotere. Se un contrattacco o un tentativo di repressione da parte dell’avversario di classe si producono “dall’alto” contro questa forma di azione (e spesso si dà questo effetto), allora bisogna allargare – se ce ne è la possibilità – il fronte dello scontro. Senza illusioni, si procede e si rinnova l’inchiesta su questa nuova estensione dell’antagonismo.

Un ultimo tema che ci riporta all’attualità. Abbiamo l’impressione (ed è una triste impressione) che spesso alle conquiste istituzionali di parte proletaria manchi, meglio, venga meno, la spinta delle lotte che hanno determinato la conquista. Conquistato un potere, un’istituzione (e ciò vale in particolare nelle esperienze neo-municipaliste) non ci sono più, sembra siano svaniti quei contropoteri che hanno determinato l’ascesa del movimento. I contropoteri latitano. Se nell’ontologia delle lotte il potere è sempre secondo e il comune è primo, quando il potere viene conquistato sembra che il comune scompaia. Ci sono esempi attuali di questi effetti. È il caso di Podemos quando, conquistato un largo numero di municipalità in Spagna, non riesce più ad accompagnare nuovi e larghi movimenti di lotta sociale. Ma è anche quanto potrebbe avvenire nelle esperienze locali e municipaliste nell’Inghilterra laburista di Corbyn. Di contro, negli USA, i militanti sanderisti si pongono, fuori dal potere come sono e con orgoglio, i medesimi problemi che noi ci poniamo, e sviluppano critiche a chi concepisce le lotte istituzionali senza esercizio di contropotere. È dunque su un’ontologia storicamente definita, come un fondamento sul quale si depositano e sedimentano, attraverso cicli diversi ed in situazioni diverse di lotta, esperienze e costruzioni di organizzazione rivoluzionaria – è a partire da questa ontologia che si tratta di procedere, perfezionando ed incrementando quel deposito di esperienza. Riaprendolo continuamente alla lotta. Deve esserci un contropotere sempre presente ed efficace nel quadro del confronto istituzionale sul quale ci siamo soffermati. L’ontologia va sempre rinnovata, la sua potenza sempre nuovamente espressa. La differenza affermata. Questo è il compito dei comunisti quando parlano di organizzazione.

Per concludere, dunque, dire “ontologia” non significa “fissare”, “ripetere”, “bloccare” ma al contrario mettere i piedi per terra su un cammino da percorrere, in un paesaggio da vivere, in un film da interpretare. A queste condizioni l’orizzontalità dei movimenti può incrociare la verticalità delle istituzioni. Chi può ancora avere paura di Virginia Woolf?

I. Viparelli, L’ouvrier social. Entre résidu dialectique et constitution ontologique, in “GRM”, n.9. Con molta più prudenza vedi anche M. Modonesi, Subalternità, antagonismo, autonomia. Marxismi e soggettivazione politica, Editori Riuniti, Roma, 2015 e El principio antagonista. Marxismo y acción política, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2016. ↩

Per riprendere un’annotazione di M. Assennato sull’opera di V. Aureli (The project of autonomy. Politics and Architecture within and against Capitalism, recentemente tradotto in italiano da Quodlibet), pericolosamente attratto da quell’illusione metafisica: “l’autonomia del politico non coincide con l’esito destinale del primo operaismo ma ne configura piuttosto una corruzione ed un rovesciamento”. ↩

A. Negri, I libri del rogo, Derive Approdi, Roma, 1997. ↩

M. Hardt, A. Negri, Questo non è un manifesto, Feltrinelli, Milano, 2012. ↩

Negri, Egemonia: Gramsci, Togliatti, Laclau, e più in generale M. Hardt, A. Negri, Assembly, Oxford University Press (in pubblicazione). ↩