di GIROLAMO DE MICHELE.

1. È una delle lettere più note di Gustave Flaubert, quella della notte del 29-30 novembre 1859, in cui l’autore di Madame Bovary confessa a Ernest Feydeau il suo stato d’animo nello scrivere di Cartagine:

Il faut être absolument fou pour entreprendre de semblables bouquins! à chaque ligne, à chaque mot, je surmonte des difficultés dont personne ne me saura gré, et on aura peut-être raison de ne pas m’en savoir gré. Car si mon système est faux, l’oeuvre est ratée.

Quelquefois, je me sens épuisé et las jusque dans la moelle des os, et je pense à la mort avec avidité, comme un terme à toutes ces angoisses. Puis ça remonte tout doucement. Je me re-exalte et je retombe – toujours ainsi!

Quand on lira Salammbô, on ne pensera pas, j’espère, à l’auteur! Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter Carthage! C’est là une thébaïde où le dégoût de la vie moderne m’a poussé.

L’angoscia di non riuscire ad afferrare ogni singolo dettaglio, di non poter ricostruire ogni pietra, ogni casa, di non riportare in vita ogni singolo essere umano è il punto di frattura con lo storico che si illude di ricostruire il passato e si rende impermeabile ed estraneo a ogni coinvolgimento emotivo. Ma la capacità di soffrire la sofferenza di ogni cartaginese è anche il segno di una grandezza d’animo che ha a che fare con la disperazione di Virginia Woolf e con la cruda sentenza di Jaspers al ritorno all’Università sul dovere ogni singolo tedesco, dopo la fine della guerra, provare vergogna per essere ancora vivo. Su questa lettera accese le luci Walter Benjamin, incastonandola nella settima delle Tesi sul concetto di storia, fra la lotta contro un nemico che metterà a repentaglio anche i morti, se dovesse vincere, e la consapevolezza che la lotta contro il fascismo ha a che fare con il gettare in terra ogni idea di teleologia o di progresso storico.

2. Della fine di Cartagine abbiamo la versione degli storici dell’età imperiale embedded, come oggi si direbbe. In loro leggiamo che furono i cartaginesi stessi causa della propria rovina: la moltitudine indisciplinata e irragionevole, fomentata da demagoghi, abusò di quel diritto di libera parola (parrhesia) che i saggi romani avevano limitato. Per eccesso di democrazia rovinò la costituzione cartaginese elogiata da Aristotele, mentre proprio grazie a quelle guerre quella romana evolse nel suo positivo esito di imperialismo aggressivo (lo stesso disegno geopolitico che Appiano fornisce nel Proemio ha per centro il dominio imperiale romano). Non è casuale che Appiano introduca l’esercizio delle deliberazioni popolari in Cartagine in medias res: all’inizio del libro sulle guerre puniche, assistiamo alla conferma per voto della carica di stratega ad Annibale, intenzionato a rompere la pace [Historiae, VII, 3]. Appiano non ci dà un’introduzione critica dell’esercizio del voto in Cartagine, che era stato oggetto di un’attenta analisi nella Politica di Aristotele:

Anche i Cartaginesi godono fama di avere una buona costituzione, con molte norme eccellenti […]. Molte delle istituzioni presso di loro sono buone, e prova che la costituzione sia ben congegnata è il fatto che il popolo resta fedele al suo sistema costituzionale e che non si sono avute, cosa davvero degna di rilievo, né sedizioni né tiranni [1273 a 25-33].

Per lo storico imperiale, il diritto di delibera del demos è immediatamente in rapporto con la rottura della pace e la futura catastrofe di Cartagine, com’è narrato nelle diverse occasioni in cui il popolo avversa e rovescia i pareri del senato cartaginese [ad es. VIII, 38]. Per contro, quando il senato romano è paralizzato dalle opposte opinioni dei senatori, divisi fra la pace e la guerra, l’impasse causato dall’eccesso di libertà di parola è rotto dalla decisione di lasciar deliberare a Scipione quale sia il bene della repubblica [VIII, 31-32]. Le parole di Asdrubale che, all’indomani della sconfitta [VIII, 50], implora Scipione, attribuendo la colpa della guerra alla volubilità e all’influenzabilità del demos, non potrebbero essere più esplicite: quasi leggesse un copione scritto dallo storico imperiale, Asdrubale stesso riconosce la radice della catastrofe nella cattiva consuetudine di deliberare sotto l’influenza dei demagoghi, piuttosto che attenersi al parere dei più saggi senatori, o addirittura del più saggio stratega. Tuttavia, è la narrazione di Appiano a creare la dissennatezza nell’uso della parrhesia, omettendo l’interesse del demos nel mantenimento delle colonie: come notava Aristotele, inviare parte del demos nelle città soggette era un mezzo per arricchire il popolo, prevenire le rivolte e stabilizzare la costituzione [Pol. 1273 b 18-21]. Il trattato di pace con Roma manteneva gli interessi dell’oligarchia cartaginese, rovesciando sul demos il costo della sconfitta: rimossi gli interessi di classe, resta l’insensatezza dell’uso della parrhesia, che con saggezza Roma inizia a circoscrivere nel corso delle guerre puniche. Appiano può così istituire, all’interno del proprio storytelling, quel continuum della storia che struttura il succedersi degli eventi come l’inverarsi di un telos già inscritto dal principio nel corso della storia: l’esito finale (l’Impero) retroagisce sulla causa prima e sugli eventi conseguenti (la fondazione di Roma e il suo sviluppo repubblicano), e ne costituisce la ratio [Su questi temi vedi Chiara Carsano, Tre punti di vista sull’imperialismo romano: Polibio, Diodoro e il Libro Africano di Appiano].

La distruzione di Cartagine ha ancora qualcos’altro da dirci. Questo evento si inserisce in una sequenza politica che sviluppa l’egemonia in una politica di terrore, a volte preventivo, il cui scopo è di consolidare il dominio acquisito. Non si tratta di un evento eccezionale: tanto l’imperialismo macedone quanto quello romano evolvono verso una politica del terrore [phobos, kataplexis] che contempla la presa di ostaggi, la vendita della popolazione ridotta in schiavitù e la distruzione della città: «tutte misure volte ad ostacolare quei rovesciamenti di linea politica ai quali le istanze decisionali della democrazia diretta apparivano per natura soggette. La violenza politica mirava a condizionare le istituzioni democratiche, ponendo su un piatto della bilancia il peso del terrore» [John Thornton, Terrore, terrorismo e imperialismo]. Lo storico Diodoro Siculo, in un frammento che potrebbe avere la sua collocazione originaria nella Praefatio della sua Biblioteca, enuncia una vera e propria legge storico-politica che lega imperialismo e terrorismo:

Quelli che hanno lo scopo di dominare sugli altri usano coraggio e intelligenza per acquisirlo, moderazione e considerazione degli altri per estenderlo, e il paralizzante terrore per assicurarlo. Le prove di queste affermazioni devono essere trovate in un’accurata considerazione della storia di questi imperi, tanto quelli dei tempi antichi quanto della dominazione romana che succedette loro [XXXII, fr. 2; nel fr. 4 Diodoro cita espressamente la distruzione di Cartagine].

In tal modo la barbarie viene non solo legittimata, ma elevata a sistema, accedendo così a una dimensione culturale: l’assunto benjaminiano per il quale non c’è documento della cultura che non sia al tempo stesso documento della barbarie vale, se letto dal punto di vista del potere, anche all’inverso. A condizione di non dimenticare mai che nulla, del corso della storia, è immune da barbarie.

3. «Se si vuole considerare la storia come un testo, allora vale per essa ciò che un autore recente dice dei testi letterari: il passato vi ha depositato immagini che si potrebbero paragonare a quelle che vengono fissate in una lastra fotosensibile» [Walter Benjamin, Ms 470].

Il caso di Appiano esemplifica come meglio non si potrebbe l’opera dello storico che «partecipa al corteo trionfale dei dominatori di oggi, che calpesta coloro che oggi giacciono a terra».

In primo luogo, l’immedesimazione con il vincitore, che «torna sempre a vantaggio dei dominatori di turno». All’immedesimazione si aggiunge la tecnica del suo storytelling. Lo storico imperiale fissa la punteggiatura degli eventi, stabilendo a proprio vantaggio il punto d’inizio e quello conclusivo: dalla dissennatezza del demos alla trasformazione della Repubblica in Impero. Attraverso questa scansione si manifesta la debolezza ontologica del demos: la moltitudine non è in grado di deliberare per il bene comune, men che meno di governarsi da sé – prova ne è che l’uso della parrhesia conduce alla rovina dello Stato.

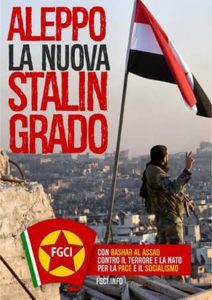

Due millenni dopo Cartagine, ritroviamo lo storico imperiale all’opera nella narrazione della distruzione di Aleppo est. Come nelle guerre puniche, il destino delle moltitudini siriane è determinato dalla punteggiatura dello storytelling, e dai suoi presupposti politici.

Due millenni dopo Cartagine, ritroviamo lo storico imperiale all’opera nella narrazione della distruzione di Aleppo est. Come nelle guerre puniche, il destino delle moltitudini siriane è determinato dalla punteggiatura dello storytelling, e dai suoi presupposti politici.

La guerra di Aleppo viene fatta iniziare nel 2011, con la primavera siriana. Non al principio del millennio, quando il “laico, democratico e socialista” Bashar al-Assad avviò quella liberalizzazione dell’economia che ebbe catastrofiche conseguenze sulla popolazione: una fra tutte, la sostituzione delle colture tradizionali con grano e cotone, più redditizi (per i possessori dei terreni), ma meno resistenti alla ciclica siccità siriana, e soprattutto più bisognosi di irrigazione, col conseguente insostenibile sfruttamento intensivo delle falde acquifere che ha provocato il crollo dei livelli delle falde sotterranee. Non con la drammatica carestia iniziata nel 2006 e dovuta al combinato di cambiamenti climatici, imprevidenza del tiranno, e politiche orientate al profitto (privato) piuttosto che al mantenimento dell’equilibrio fra economia e ambiente – in altri termini, la globalizzazione dei rischi in cambio della privatizzazione dei profitti –, col conseguente spostamento di 1.5 milioni di contadini dalle campagne alle città, e in particolare alla periferia orientale di Aleppo [Sulla crisi climatica e alimentare correlata alle primavere arabe, vedi Iside Gjergji, Cosa c’entra la crisi alimentare con la “primavera araba”?; Simone Valesini, Siria, il ruolo dei cambiamenti climatici nella guerra; Mauro Pompili, Sete e guerra in Siria].

Non nel 2008, quando inizia a serpeggiare, e poi a manifestarsi, la protesta anti-governativa fra quel 60% della popolazione colpita da siccità e carestia. In questo modo, la primavera siriana del 2011 (così come quella egiziana) diventa un evento improvviso, e come tale inspiegabile, se non per l’intervento di “potenze straniere”.

L’intervento ab origine delle “potenze straniere” sottintende un secondo assunto, ancor più evidente se si guarda alla primavera egiziana e a piazza Tahir: l’inammissibilità di una protesta moltitudinaria dal basso, costituita da reti orizzontali, nelle quali si mescolano forme tradizionali e forme nuove di concatenazione, dai sindacati di base all’uso dei social. In questa negazione anti-parrhesiastica si congiungono, non a caso, i cultori della geopolitica – geopolitica is the new black, fra gli storyteller neo-imperiali – e i compulsatori dei Sacri Testi che negano la capacità di azione spontanea delle masse prive di un partito-guida o di un leader carismatico:

La rivoluzione siriana, come già quella egiziana, ha segnato anche la sconfitta temporanea dell’intellettualità europea più o meno “militante”, incapace di offrire una cornice interpretativa a questi eventi [Davide Grasso, Siria: rivoluzione teocratica o confederale?].

La sconfitta delle rivolte, determinata dall’azione genocida di al-Assad nei confronti di quel “popolo” che, al 95% non-alawita, il tiranno non sente come “suo” (posto che un tiranno provi mai sentimenti simili), e al quale non ha riconosciuto il diritto di presa di parola – il legittimo uso della parrhesia – ha fatto spazio all’afflusso delle milizie jihadiste in Siria:

Al Qaeda e Arhar al-Sham hanno allora fondato, con altri gruppi salafiti (ossia promotori della restaurazione della società islamica del VII sec. d.C.), l’alleanza per Aleppo “Ansar al-Sharia”; Jaish al-Islam (anch’essa organizzazione salafita), invece, ne ha creata un’altra con gruppi minori, il cui nome è “Fatah Halab”. Queste due “cabine di comando”, alleate e coordinate tra loro, non hanno costituito soltanto la direzione armata delle migliaia di miliziani che si sono contrapposti al regime a ovest e ai curdi a nord in questi giorni, ma anche il potere brutale che ha controllato Aleppo est in questi ultimi due anni, provocando vessazioni, persecuzioni, discriminazioni e violenze inaudite sulla popolazione civile, la cui vita quotidiana è precipitata in un incubo inedito per la storia di Aleppo, città caratterizzata dalla sua profonda modernità, varietà sociale e diversità religiosa, ideologica e culturale. Questo incubo ha impedito la continuazione di qualsiasi rivoluzione o opposizione nella città e ha letteralmente gettato gran parte della sua popolazione tra le braccia del regime, la cui oppressione, se comparata con quella dei salafiti dei quartieri orientali, è considerata un sollievo. Quando si sente parlare di “ribelli” o “opposizione” ad Aleppo, quindi, è necessario sapere che di questo si tratta e si è trattato, per quanto tale realtà sia disturbante o scomoda [Davide Grasso, Aleppo: cosa è necessario sapere per prendere posizione].

Nello storytelling neo-imperiale l’avvento delle milizie salafite e jihadiste – così come in Egitto la vittoria elettorale della Fratellanza Musulmana – viene fatto retroagire sugli eventi fissati come iniziali: se Daesh e al-Nusra prendono il controllo di Aleppo est, allora erano sin dall’inizio i promotori (per conto terzi, si aggiunge) degli eventi, dunque la rivoluzione siriana era malata sin dall’origine: l’«autoerotismo geopolitico» giunge qui all’orgasmo, dopo essersi concesso il lusso di fare il tifo per una fazione, a seconda dei casi battezzata come “buona” o “meno peggio”. Lo stesso vale per l’Egitto, dove la Fratellanza Musulmana è elevata a dominus di una rivolta alla quale, inizialmente, non ha preso parte, e il movimento sindacale di base negato sino al punto da assolvere il governo amico di al-Sisi e ipotizzare

Un segnale mafioso proveniente dai servizi segreti e rivolto tanto a Renzi quanto a Sisi. Dietro ci sono dei potentati economici o delle capitali i cui interessi sono stati disturbati dalla collaborazione politica, economica e strategica tra Italia ed Egitto [Giulietto Chiesa, qui].

Giulietto Chiesa e Claudio Descalzi uniti nella lotta in nome dello “sviluppo come risorsa” (e la Compagnia delle Opere approva).

4. Quanto alle moltitudini di Aleppo, esse vengono negate sic et simpliciter: spogliate della loro storia pregressa, delle determinazioni di classe, di un luogo e un tempo, cancellate le differenze al loro interno, e fra loro e il fuori tanto del potere governativo contro il quale erano insorte, quanto del fascismo jihadista che si è costituito in tenaglia con quello di Assad, esse sono ridotte ad Uno e fatte coincidere con Daesh e al-Nusra. A ben vedere, lo stesso processo che si è messo in atto nei giorni delle stragi di Charlie Ebdo e del market kosher: spogliate le vittime delle proprie identità e singolarità, cancellate le differenze dell’essere donne, neri, musulmani, ebrei, proletari, ciò che resta è l’Uno dell’equazione Charlie = maschio-bianco-occidentale, dunque colonialista, dunque se l’è cercata. E poco importa – ma che te lo dico a fare? – se Zineb, l’autrice dei testi su Maometto disegnati da Charb, è una donna araba, femminista e atea, militante delle primavere arabe e portavoce del Movimento 20 febbraio in Marocco.

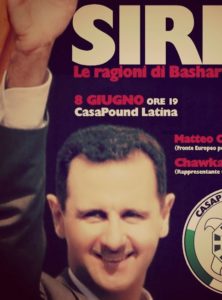

In una felice comunità di intenti e vedute, gli storyteller neo-imperiali e/o filo-putiniani si fanno pompini a vicenda con Casa Pound, Forza Nuova, i rossobruni del circuito di Eurasia e di Stato e Potenza, il Fronte Europeo per la Siria e similia [Lorenzo Declich, Perché sia i neofascisti che una parte di estrema sinistra in Italia sostengono Assad].

Si dirà: se prendo il cappuccino a colazione come fanno quelli di Casa Pound, non per questo sono fascista. Vero: se prendi il cappuccino. Ma se usi gli stessi frame, la stessa narrazione, la stessa punteggiatura, le stesse strutture argomentative e concettuali, se fai il tifo per gli stessi tiranni, se i tuoi post e tweet sono indistinguibili da quelli fascisti – tipo: “se sono profughi come mai hanno lo smartphone e la rete 4G per comunicare?” –, il tuo percorso politico e umano si conclude planando sopra boschi di braccia tese.

Si dirà: se prendo il cappuccino a colazione come fanno quelli di Casa Pound, non per questo sono fascista. Vero: se prendi il cappuccino. Ma se usi gli stessi frame, la stessa narrazione, la stessa punteggiatura, le stesse strutture argomentative e concettuali, se fai il tifo per gli stessi tiranni, se i tuoi post e tweet sono indistinguibili da quelli fascisti – tipo: “se sono profughi come mai hanno lo smartphone e la rete 4G per comunicare?” –, il tuo percorso politico e umano si conclude planando sopra boschi di braccia tese.

Non a caso, nelle Tesi di Benjamin precipitavano sia una riflessione sul concetto di storia più che ventennale, che lo sgomento per il patto Molotov-Ribbentrop. L’immagine del corteo trionfale dei dominatori non discrimina una fazione o uno schieramento, ma una posizione politica, filosofica, intellettuale: non questa o quella fazione dell’arco che va dalla socialdemocrazia ai comunisti rivoluzionari, ma l’accettazione o il rifiuto del progressismo, del teleologismo, del continuismo con i quali lo storico materialista deve rompere i ponti. Non lo schierarsi con questa o quella fazione nel risiko geopolitico, ma l’immedesimarsi col vincitore o «onorare la memoria dei senza nome» ai quali «è consacrata la costruzione storica» [Ms 444] che deve non solo «impossessarsi della tradizione degli oppressi, ma anche istituirla» [Ms 488].

5. Nondimeno, quegli storici romani che scrivevano dall’interno del corteo trionfale dei vincitori sapevano provare, se non una qualche pietà davanti a quel banco di macelleria che è la storia, quantomeno il dovere della testimonianza:

Giunto Scipione a Birsa, fece incendiare le tre vie di accesso, dando ordine che si aprisse una via di passaggio rimuovendo le rovine della parte crollata, affinché le milizie potessero passarvi per darsi il cambio. Si ebbe allora un nuovo, catastrofico spettacolo. Mentre il fuoco bruciava e distruggeva, gli uomini abbattevano gli edifici non poco a poco, ma interamente, sicché cresceva il frastuono, e cadevano in basso pietre e cadaveri, e con loro i vivi, soprattutto vecchi, donne e fanciulli che si erano nascosti nelle case: tutti quanti urlavano, chi per le ferite, chi mezzo arso, con voci spaventose. Altri ancora, travolti da sassi, legni e fuoco, precipitavano in basso, lacerati, squarciati, trafitti. Ma accadeva qualcosa di ancor più orribile: quelli che con pale, forconi o accette aprivano il varco per il transito, con pale, forconi o accette gettavano giù per il baratro uomini vivi e morti, senza fare alcuna distinzione, come fossero legni o sassi. Accadeva così che fossero gli uomini a far da riempitura delle fosse. Altri, rovesciatisi, rimanevano a lungo conficcati con le gambe in aria; di altri ancora, caduti in piedi, spuntava la testa morta, che gli zoccoli dei cavalli, correndovi sopra, fracassavano schiacciandone il cervello: ma per la fretta, non per crudeltà dei cavalieri o per la malvagità degli scavatori. Il pensiero della guerra, la vittoria ormai prossima, la fretta di tutti, e i suoni e le voci dei banditori e dei trombettieri, e il correre e darsi cambio di centurioni e tribuni con le milizie, spingevano tutti ad agire con impeto, senza curarsi dello spettacolo di cui erano testimoni. In tale opera trascorsero sei giorni e sei notti [Appiano, Historiae, VIII: De rebus punicis, 178-180].

Quale abisso di onestà intellettuale, e di umanità, rispetto a coloro per i quali ad Aleppo non ci sono popolazioni né moltitudini, non ci sono civili, donne e bambini: ci sono solo terroristi e tagliagole da bombardare, cecchinare, schiacciare come insetti. Non importa quale sia il colore o la fazione del piede, del fucile, della bomba; autoeletti giudici dell’eccidio, dagli spalti dell’anfiteatro, abbassano il pollice (telematico), godendo del piacere di tifare per “una guerra giusta” e inverando la tetra profezia del Poeta:

Eppure non basta dire che una bomba cadrà

sia pure sostenere che il fuoco celeste uscirà

Sappiate che la terra madonnerà in grembo la Bomba

che nel cuore degli uomini a venire altre bombe nasceranno

bombe da magistratura avvolte in ermellino tutto bello

e si pianteranno sedute sui ringhiosi imperi della terra

feroci con baffi d’oro.

[Gregory Corso, Bomb]