di TOMMASO DE LORENZIS.

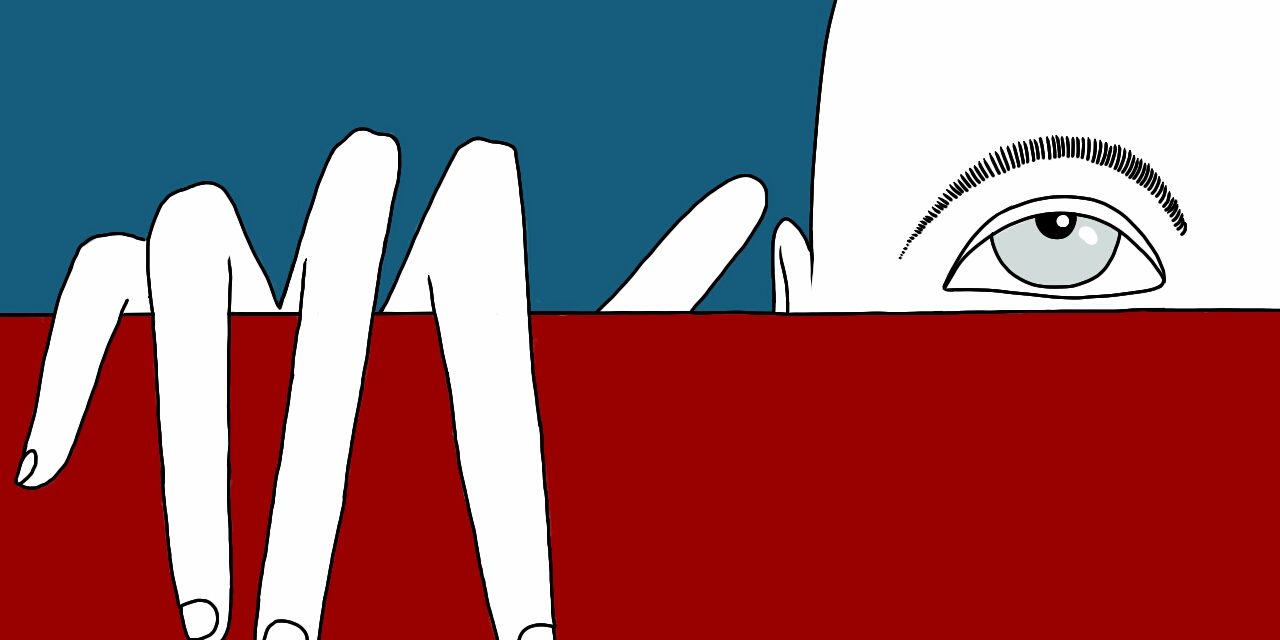

C’è un serial killer di studenti a Bologna. Lo chiamano l’Iguana, perché – dopo aver massacrato le sue vittime – ne assume l’identità lasciandosi alle spalle una scia di corpi nudi e martoriati. Freddo e cangiante come un rettile, si aggira nella città parallela, notturna e inquieta dei fuorisede.

È stato il cervellone elettronico a cogliere le corrispondenze tra alcuni casi irrisolti: il modus operandi è simile, e allora la mano omicida potrebbe essere la stessa. Così da Roma sono arrivati nel capoluogo emiliano due sbirri dello UACS, l’Unità per l’analisi dei crimini seriali: il commissario capo Vittorio Poletto, ambizioso pioniere dell’indagine scientifica, e l’ispettore Grazia Negro, poliziotta ventiseienne alle prime armi, al cui confronto la Clarice Starling de Il silenzio degli innocenti è un esempio di risolutezza.

A raccontarla oggi, la trama di Almost Blue – romanzo cult di Carlo Lucarelli, pubblicato nel 1997 dalla collana “Stile libero” di Einaudi – suona quasi banale. Oggi che il serial killer e il suo inseparabile antagonista – il profiler – sono tra i personaggi più in voga della crime fiction, impegnati a contendersi l’olimpo editoriale italiano – e le vette delle classifiche – coi detective d’occasione della commedia gialla di Malvaldi, Recami e soci. Perfino una serie fortunata come I Bastardi di Pizzofalcone del partenopeo Maurizio de Giovanni prende le mosse, con Il metodo del Coccodrillo (Mondadori, 2012), dal rigoglioso terreno del “serial thriller” per poi approdare definitivamente ai lidi del procedural, filone dedicato alle inchieste di gruppi di poliziotti sulla falsariga dell’87esimo distretto di Ed McBain.

All’apparenza sembra tutto uguale sotto il cielo del crime. Eppure, dall’Iguana al Coccodrillo, dalla Bologna di Grazia Negro alla Napoli dell’ispettore Lojacono, il tempo può rivelarsi perfido per chi è venuto prima. E si prova tenerezza a tornare indietro di vent’anni, ai giorni in cui l’orgia di assassini seriali presente nelle pagine de Il suggeritore di Donato Carrisi (Longanesi, 2009) era impensabile. Perché era impensabile che qualcuno accettasse di sospendere l’incredulità davanti a quel plot in cui un Arcimaestro del delitto organizza uno stuolo di adepti, nemmeno si trattasse di un generale con una divisione di fanteria.

Nel 1994, Giorgio Faletti era arrivato secondo a Sanremo con Signor tenente, e non immaginava il transito che l’avrebbe proiettato dal chilometro 41 della Provinciale, presso la casa cantoniera, alle vie di Montecarlo per sbancare il mercato con Io uccido (Baldini&Castoldi, 2002).

Nel 1994, Giorgio Faletti era arrivato secondo a Sanremo con Signor tenente, e non immaginava il transito che l’avrebbe proiettato dal chilometro 41 della Provinciale, presso la casa cantoniera, alle vie di Montecarlo per sbancare il mercato con Io uccido (Baldini&Castoldi, 2002).

Non che nei Novanta in Italia non s’ammazzasse. Lo si faceva con agghiacciante puntualità e Bologna era in cima alla lista. Soltanto che a premere il grilletto non erano pazzi maniaci, bensì alcuni sbirri in forza alla questura di piazza Roosevelt: li chiamavano “quelli della Uno bianca”.

Sulla tv generalista andava ancora in onda X-Files e bisognerà aspettare il 2001 per cominciare a familiarizzare, grazie a CSI, con i metodi dell’indagine scientifica, mentre i cacciatori di serial killer della fiction Criminal Minds sbarcheranno sul piccolo schermo solo cinque anni più tardi. Donato Bilancia era a piede libero, ma si tornava a parlare del Mostro di Firenze per le vicende giudiziarie dei “compagni di merende”. L’Italia, comunque, non era ancora un paese per serial killer. Ci vorrà almeno un lustro per trasformare un popolo che non ha mai brillato nella classifica degli omicidi seriali – «Non siamo mica gli americani» – in un pubblico orientato al consumo bulimico di efferatezze in sequenza.

Sulla scena letteraria del Belpaese, il “genere” era ancora confinato nelle nicchie degli aficionados anche se alcuni si muovevano e osavano qualcosa: Carlo Lucarelli era tra questi. Niente, però, lasciava intendere l’inversione di tendenza che di lì a poco avrebbe trasformato la crime fiction in un settore di punta dell’editoria.

Da allora sembra passato un secolo. E a raccontarla oggi, la trama di Almost Blue mette quasi a disagio con quella successione di scoperte affidate al caso, con un ritmo lento se paragonato ai picchi tensivi dell’attuale serial thriller, una detection esitante che si snoda spesso per botte di culo, e un’investigatrice goffa, infantile, a cui scivolano dalle tasche foto di morti ammazzati insieme agli assorbenti. Una poliziotta che fa una fatica bestia – e forse nemmeno ci riesce – a collocarsi nel campionario inquirente che è andato popolandosi di memorabili profiler, titolari di straordinarie abilità che gli permettono d’entrare in oscura empatia con la mente del serial killer.

Certo, Lucarelli ci aveva provato a movimentare le cose, affidando il ruolo del co-protagonista al giovane Simone Martini, che è un testimone-chiave benché decisamente non oculare. Si tratta, infatti, di un non vedente che passa il tempo a sondare l’etere, finché – a furia di captare conversazioni di radioamatori e camionisti, di tassisti, questurini e utenti dei telefoni cellulari o delle chat line – inciampa nella voce dell’Iguana. Lucarelli ci aveva provato a scommettere sulla suspense che deriva dalla privazione di un senso. Ma ormai anche la cecità è poca roba in un genere che, spaziando dall’agorafobia alla claustrofobia, da arti menomati a paralisi più o meno gravi, ha dato fondo a ogni forma d’invalidità psico-fisica.

Almost Blue, quindi, pare destinato a perdere il confronto coi suoi epigoni. Un destino ingiusto per un romanzo fondativo, che vale da apripista: non solo rispetto alle tendenze dell’editoria, ma anche nei riguardi della collana che lo diede alle stampe in quel lontano 1997.

Nata con il progetto di «far diventare libro ciò che ancora non lo era», aperta alle influenze di linguaggi molteplici e di media come la televisione o il cinema, passata alle cronache per la pubblicazione di Gioventù cannibale (1996), antologia di racconti gore, horror e splatter, Stile libero cambierà pelle di lì a poco alla maniera dell’Iguana. La collana dalla costa gialla non tarderà a convertirsi alla centralità del romanzo e – in particolare – del romanzo di genere: dalla crime story alla historical fiction al noir. Prima dell’eretico dai molti nomi di Q (1999) e dell’epica nera della Magliana, fu il killer di Almost Blue a indicare la via.

Ma Lucarelli non si limitò a scommettere sul ribaltamento delle gerarchie che fino a quel momento – salvo rare eccezioni – avevano relegato la letteratura popolare nelle collane periodiche da edicola. Lo scrittore concorse a definire la pratica di indagine e disvelamento dei territori che ha rappresentato il tratto più interessante della nuova crime fiction italiana, rintracciabile anche in quell’acclamato Nordest del “miracolo economico” di cui Massimo Carlotto, con le detective stories dell’Alligatore, svelò gli inconfessabili rovesci.

Le tendenze inflative dei successivi vent’anni occulteranno il rapporto tra racconto del delitto e territori, o ne ribalteranno il segno.

Mentre indaga sul serial killer di studenti, Grazia Negro è costretta a misurarsi con lo spazio in cui agisce, in un processo di scoperta e comprensione che corre parallelo alla detection.

Mentre indaga sul serial killer di studenti, Grazia Negro è costretta a misurarsi con lo spazio in cui agisce, in un processo di scoperta e comprensione che corre parallelo alla detection.

«Quella che lei chiama Bologna» spiega il ruvido ispettore Matera alla giovane collega, «è una cosa grande che va da Parma fino a Cattolica, un pezzo di regione spiaccicato lungo la via Emilia, dove davvero la gente vive a Modena, lavora a Bologna e la sera va a ballare a Rimini. Questa è una strana metropoli di duemila chilometri quadrati e due milioni di abitanti, che si allarga a macchia d’olio tra il mare e gli Appennini e non ha un vero centro ma una periferia diffusa che si chiama Ferrara, Imola, Ravenna o la Riviera».

La celebre descrizione è stata più volte utilizzata per illustrare il fenomeno dell’urban sprawl: il riconfigurarsi delle aree metropolitane lungo le linee d’inedite contiguità, ben oltre confini, margini e cesure tradizionali. La «strana metropoli» si allunga nella fitta giustapposizione di zone rurali, periferia infinita e insediamenti consolidati, su un pezzo di quel piano padano che i CCCP avevano raccomandato d’incendiare.

È un territorio direttamente investito dalla produzione, una gigantesca fabbrica a cielo aperto in cui transitano merci, si erogano servizi, circolano informazioni, e nel quale – più tardi – prolifererà il comparto della logistica. Bologna comincia ad assomigliare a una «Los Angeles emiliana», con il nastro della via Emilia e il serpentone dell’Autostrada del Sole al posto delle highways. Lungo l’antica consolare, la Statale 9, Lucarelli aveva ambientato la prima inchiesta di Grazia Negro, Lupo mannaro (Theoria, 1994), incipit del ciclo dei serial killer “animali”.

I flussi innervano i territori e li rimodellano. La hyperville è abitata da soggetti in movimento ininterrotto: tassisti e camionisti, sex workers, commessi viaggiatori e studenti. Questi ultimi conducono esistenze irregolari, non vincolate a orari. Sperimentano una condizione che diventerà permanente allorché andranno a infoltire i ranghi del precariato cognitivo e del lavoro intellettuale massificato, sperimentando il sovrapporsi del tempo di lavoro al tempo di vita. Nel frattempo, clonano i cellulari dei riccastri per avere libero accesso alle reti delle telecomunicazioni. Attraversano comunità politiche come il Teatro occupato di via Irnerio, dove è ambientata una delle scene più concitate della caccia all’Iguana. In accordo con una città che a metà dei Novanta diede un impulso significativo a Internet e al suo impiego militante, testano le nuove tecnologie di cui Almost Blue narra lo stato nascente, allineando l’interfaccia del “primitivo” programma di posta elettronica Eudora e il «fruscio di modem» grandi come scatole di scarpe, il «ticchettio intermittente» delle prime connessioni e i voluminosi schermi colorati di un «blu vivo e luminoso», i preistorici StarTac – i cellulari con l’antenna di Motorola – e gli estinti floppy disk.

Il romanzo intercetta l’emergere di nuovi soggetti sociali e l’Iguana sembra uccidere nel «punto più avanzato dello sviluppo», dove si consuma il salto di paradigma verso il modello di accumulazione flessibile e l’indefinita messa a valore delle vite. La psicopatologia del killer è relazionale. L’assassino ammazza chi incontra, senza cercare nessuno in particolare, e per lui vale quella caduta tendenziale del saggio del movente che ha spinto il delitto oltre i nessi di causa-effetto e al di là dell’ordine delle ragioni.

L’Iguana agisce in una metropoli diffusa, in un territorio sfuggente e reticolare, contrassegnato dal nomadismo, in cui sono saltate le geometrie statiche tra centro e periferia. E nel romanzo praticamente non compaiono mai autoctoni bolognesi, a eccezione di una testimone che affitta immobili a studenti, riscuote pigioni e incarna la rendita immobiliare della città visibile ed emersa: quella troppo a lunga celebrata per il suo welfare.

L’etere felsineo – lo stesso che vent’anni prima era attraversato dalle trasmissioni corsare di Radio Alice – adesso pulsa di un comunicare impetuoso, sporcato da mille inflessioni regionali, sconnesso, ma di cui s’intuisce l’eccedenza rispetto ai dispositivi di cattura del capitale. In perenne ascolto delle «voci della città», in un’aurorale anticipazione della connessione permanente, c’è Simone Martini, il cieco a cui Lucarelli – grazie a un fitto tessuto di sinestesie – conferisce qualità percettive d’eccezione, dislocando gli attributi cromatici nella sfera delle sensazioni tattili e sonore: «Anche i colori per me hanno un altro significato. Hanno una voce, i colori, un suono, come tutte le cose. […] L’azzurro, per esempio, con quella zeta in mezzo è il colore dello zucchero, delle zebre e delle zanzare. I vasi, i viali e le volpi sono viola e il giallo è il colore acuto di uno strillo». E sullo spettro di queste tinte si staglia la dominante blu, magnificata dalla voce di Chet Baker, che conferisce iconicità a un romanzo imperfetto, ma le cui imperfezioni attestano coraggio e intelligenza nell’uso della grammatica del genere.

È una fertile incompiutezza che si riflette anche nell’adattamento filmico del libro, uscito nel 2000. La pellicola di Alex Infascelli annovera nel cast due attori destinati a diventare volti noti del cinema e della fiction: Claudio Santamaria, nei panni di un Simone Martini che – sugli occhi ciechi – sfodera lenti a contatto con smile psichedelico, e Marco Giallini, il “Teribbile” della serie Romanzo criminale e, di recente, il Rocco Schiavone di Rai 2. La cruda, disturbante rappresentazione dell’Iguana, combinata a una diffusa malinconia e alla colonna sonora dei Massimo Volume, indicava un’alternativa al registro gonzo – a tratti demenziale – che i Manetti Bros. e lo stesso Lucarelli praticheranno nella trasposizione per il piccolo schermo delle inchieste dell’ispettore Coliandro. La serie dello sbirro pasticcione, il cui nome viene storpiato in “Coriandolo”, contribuirà a inaugurare l’alleanza di successo tra crime e gag.

Nell’odierno serial thriller il territorio è un contesto privo di autonomia, inchiodato a un eterno presente, inerte sotto il profilo sociale, dove – al più – echeggiano alcuni motivi d’attualità come la condizione del soggetto migrante, la devastazione ambientale o il sessismo patito da indagatrici che fanno fatica a lavorare con colleghi maschilisti.

Nell’odierno serial thriller il territorio è un contesto privo di autonomia, inchiodato a un eterno presente, inerte sotto il profilo sociale, dove – al più – echeggiano alcuni motivi d’attualità come la condizione del soggetto migrante, la devastazione ambientale o il sessismo patito da indagatrici che fanno fatica a lavorare con colleghi maschilisti.

La città e la metropoli diventano terra di conquista per le scorrerie dell’assassino seriale che se le annette, riconfigurandole secondo la folle coerenza di uno schema omicida, coincidente – di solito – con contorti piani di vendetta. Il territorio trasmuta nella scacchiera di una partita mortale, su cui il killer disegna enigmatiche traiettorie che il profiler deve interpretare. La sequenza delle scene del crimine impone precisi percorsi d’attraversamento. E al massimo le specificità dei luoghi valgono per qualche astruso passato che il Mostro di turno fa rivivere, conferendo attualità psicotica a secolari leggende, antiche credenze, suggestioni legate all’architettura religiosa e artistica o ad aree produttive dismesse. Qualcosa di simile accade con le vie d’acqua e i luoghi dell’archeologia industriale romana (il Gasometro di Ostiense e il Mattatoio di Testaccio) in È così che si uccide di Mirko Zilahy (Longanesi, 2016).

L’evanescenza del territorio è evidente nella Roma delineata da Sandrone Dazieri nelle pagine di Uccidi il padre (Mondadori, 2014). La Capitale in cui indaga il vicequestore Colomba Caselli è un piatto fondale, connotato con cenni generici che scivolano intenzionalmente nel luogo comune: «Stava appoggiato al solito angolo di via Tiburtina antica»; « […] fece correre gli occhi sui tetti di San Lorenzo. Una delle più belle zone di Roma, e a Dante non dava fastidio il chiasso dei locali»; «L’hotel Impero […] era stato ricavato da un palazzo di uffici inizio Ottocento in una piccola traversa di via del Corso, il centro dello shopping romano a due passi dall’Ara Pacis»; «abitava lungo la Salaria»; «un parallelepipedo di cemento grigio sulla Nomentana, all’imbocco con la tangenziale Est»; «nel traffico mostruoso del Grande Raccordo Anulare». E per viale Trastevere non può mancare il riferimento al chiosco della “grattachecca”, mentre Tor Bella Monaca diventa un gran bazar della droga uguale sputato a Scampia, con i palazzoni-alveari controllati da giovanissime “vedette”.

Nella stesura di un serial thriller gli editor possono fornire una lista di luoghi emblematici da affiancare alla sanguinolenta geografia del killer per poi spenderli a fini pubblicitari: per il pubblico straniero sul mercato delle traduzioni. Stiamo parlando di un sottogenere altamente esportabile e capita spesso che i diritti per l’estero siano venduti prima della pubblicazione. Assecondando queste logiche, le case editrici assimilano la loro attività a quella delle Pro Loco o degli assessorati alla Cultura impegnati nella promozione del territorio e del turismo, anche se in forma poco rilassante e molto truculenta. Un po’ come dire: sarebbe perfetto se Jack lo Squartatore non ammazzasse solo a Whitechapel, ma anche a Trafalgar e a Piccadilly, perché tutti nel mondo conoscono la colonna dell’ammiraglio Nelson o il grande magazzino Fortnum & Mason.

Proprio da questa tendenza alla réclame, allo sfoggio museale, all’esibizione della monumentalità urbana, si era tenuto lontano Jean-Claude Izzo in un altro campo della crime fiction, indicando nella politica – cioè nella partigianeria della scelta di campo, nel prender partito e perfino nella lotta senza speranza – la principale caratteristica della città che eternò con la trilogia di Fabio Montale: «Marsiglia non è una città per turisti. Non c’è niente da vedere. La sua bellezza non si fotografa. Si condivide. Qui, bisogna schierarsi. Appassionarsi. Essere per, essere contro. Essere, violentemente. Solo allora, ciò che c’è da vedere si lascia vedere. E allora è troppo tardi, si è già in pieno dramma. Un dramma atipico dove l’eroe è la morte. A Marsiglia, anche per perdere bisogna sapersi battere».

Dramma, dunque. E racconto in cui non c’è posto per gli eroi. Figuriamoci se a fare le veci dei paladini possono essere i flics, corrotti e razzisti, che invece ammorbano la crime fiction italiana proprio in qualità di campioni.

Dramma… o ancora meglio: tragedia. Quella della grande ville, dannata dalle connections che impastano istituzioni pubbliche e capitale trans-legale o illegale, scossa dalla rabbia del sottoproletariato multietnico che abita i quartieri Nord, le famigerate cités, sfregiata dagli assassini fascisti del Front National. Nel noir di Izzo le ferite non si rimarginano mai e non esiste esorcismo per i fantasmi che popolano la mente. La vita è sopravvivenza, ma sopravvivere è un dovere da assolvere con fatica, stile e impeccabilità. I colori della natura e della città – il giallo del sole, il bianco di certe case del Midi, l’azzurro del cielo, il blu del mare che lambisce il Vieux Port o le calanques – offrono un fugace conforto al dolore generato da una realtà marcia e irredimibile, ma spesso per contrasto ne amplificano l’intensità. Il delitto, la sopraffazione e la morte sono terribili sotto un cielo terso, nell’aria tiepida di una maledetta primavera mediterranea.

Il sostantivo “male”, che – insieme al predicato “uccidere” – fiocca a iosa nelle titolazioni dei thriller, nella Trilogie de Marseille è sempre iscritto in relazioni di oppressione, dominio e sfruttamento. All’opposto, in Italia il boom della detection comedy si consuma attraverso la rappresentazione di territori emendati da rapporti di potere. Le geografie della crime fiction leggera e di svago sono suggestive, folcloristiche, riconcilianti o comicamente ostili, caratterizzate da requisiti fissi e colorite dai dialettalismi. In due parole: sempre stereotipate. È in quest’ambito del genere che si collocano le case di ringhiera di Francesco Recami, il toscanaccio dei vecchi al BarLume di Marco Malvaldi o l’avversione per i rigori dell’inverno valdostano del romanissimo Rocco Schiavone nei yellow dramedy di Antonio Manzini. I dispositivi dell’intrattenimento colonizzano i territori e tentano d’irreggimentare le storie. Non risparmiano niente e nessuno.

Da qualche anno, a Marsiglia c’è un trenino per turisti. Si chiama le petit train. Parte dal Vieux Port, scorre parallelo al mare lungo la Corniche, lambisce Fort Saint-Jean e Fort Saint-Nicolas, regala lo scampolo nascosto del Vallon des Auffes, prima d’inerpicarsi sulla collina, fino a Notre Dame de la Garde, la chiesa che protegge la città.

Una volta, alla Bonne Mère, si saliva a piedi, per chiedere una grazia o per onorare un voto. Succedeva anche a Bologna, col santuario di San Luca, percorrendo il portico più lungo d’Europa che all’arco del Meloncello scarta brusco di lato, scavalca via Saragozza e s’arrampica sul colle della Guardia. Due città a lungo risparmiate dal turismo, Bologna e Marsiglia. Due città che hanno nutrito la crime fiction da una parte e dall’altra delle Alpi, che non si lasciano scoprire con facilità, e nelle quali la scelta di campo è l’unico modo di vedere le cose.

Ma il rapporto tra racconto del delitto e territorio può risolversi anche in pura astrazione. Accade nelle inchieste di Mila Vasquez, la tormentata investigatrice di Donato Carrisi che indaga in città senza nome, vagamente collocabili negli Stati Uniti. La retorica editoriale tende a presentare l’indeterminatezza geografica come una risorsa, in quanto amplificatrice della suspense e della tensione: se i delitti accadono in un luogo imprecisato, vuol dire che possono accadere ovunque e chiunque può esserne coinvolto.

In realtà, si tratta dell’imposizione muscolare di dinamiche d’intreccio che fungono da vere e proprie equazioni narrative universalmente applicabili. I congegni dello storytelling vincono sulla latitudine. Il mondo diventa piatto.

Nel serial thriller vige un’intensa reiterazione dei meccanismi di trama. Di solito, i trascorsi (la backstory) dell’indagatore sono segnati da un evento tragico (un lutto, un ferimento, un torto patito) che ha prodotto senso di colpa e gravi disturbi psicopatologici. In Io uccido la moglie dell’agente scelto dell’FBI Frank Ottobre si è suicidata. In È così che si uccide, il profiler Enrico Mancini è vedovo e ha somatizzato il lutto sviluppando un’invalidante fobia, che non gli permette di toccare niente se non munito di guanti. Colomba Caselli, l’investigatrice di Uccidi il padre, è rimasta vittima di un devastante attentato dinamitardo e, dopo mesi di degenza ospedaliera, sta pensando di mollare la polizia. All’inizio de Il metodo del Coccodrillo, Giuseppe Lojacono è stato trasferito dalla Sicilia a Napoli dopo un’ingiusta accusa di connivenze mafiose che gli è costata la separazione dalla moglie e l’allontanamento dalla figlia.

Dunque, al principio della storia l’indagatore soffre ed esita, esita e soffre, salvo poi mettersi in gioco, attivando un’evoluzione drammatica che coincide con una terapia di analisi: risolvere il mistero significa far pace con se stessi. Il trionfo della ragione inquirente si compie al termine di un percorso riabilitativo all’insegna della formulazione d’un messaggio positivo e rassicurante. Il racconto è scandito dall’alternanza tra la linea narrativa del detective e le classiche contro-scene in cui si vede all’opera il killer. In un romanzo scritto in terza persona, questi controcampi possono essere redatti in prima, così da marcare il cambio di prospettiva e facilitare l’immedesimazione del lettore nella follia assassina. Lo scioglimento è di fatto un happy end: registra la puntuale sconfitta dell’antagonista pazzoide, il successo del profiler e il parziale – o definitivo – superamento del trauma. Sempre nel finale, può esserci il cliff (il taglio che sospende il racconto creando attesa), qualora la serialità del killer si converta nel to be continued dell’indagatore, e dell’autore. L’intreccio ovviamente è condito di misdirections, punti di svolta e colpi di scena nell’imposizione di un ritmo tachicardico, alla ricerca della resa “mozzafiato”.

Innanzi alla massiccia ripetizione di questi modelli, l’indipendenza del territorio – il suo esistere prima dell’incipit del racconto – diventa quasi un intralcio.

Accade anche che un luogo venga designato in opposizione, assumendo l’improbabilità di ciò che si racconta, esplicitandola formalmente e rendendola plausibile attraverso quella strategia di organizzazione della finzione che, in letteratura, si chiama “verosimile”. Così, in Io uccido Giorgio Faletti sceglie di ambientare i delitti di “Nessuno” nel Principato di Monaco, a Montecarlo, un posto in cui «non succedeva mai niente». Il luogo, dunque, è da «cartolina» e il gioco sta nel vedere cosa accade quando gli schizzi di sangue sporcano i colori pastello di un’istantanea idilliaca. L’interesse della scena monegasca risiede nella sua fissità, nell’avere avuto sempre «un’immagine di sicurezza», nell’essere «un’isola felice in mezzo ai casini che succedono nel mondo». Semplicemente: nel non c’entrare nulla coi serial killer.

Accade anche che un luogo venga designato in opposizione, assumendo l’improbabilità di ciò che si racconta, esplicitandola formalmente e rendendola plausibile attraverso quella strategia di organizzazione della finzione che, in letteratura, si chiama “verosimile”. Così, in Io uccido Giorgio Faletti sceglie di ambientare i delitti di “Nessuno” nel Principato di Monaco, a Montecarlo, un posto in cui «non succedeva mai niente». Il luogo, dunque, è da «cartolina» e il gioco sta nel vedere cosa accade quando gli schizzi di sangue sporcano i colori pastello di un’istantanea idilliaca. L’interesse della scena monegasca risiede nella sua fissità, nell’avere avuto sempre «un’immagine di sicurezza», nell’essere «un’isola felice in mezzo ai casini che succedono nel mondo». Semplicemente: nel non c’entrare nulla coi serial killer.

A un lustro dalla pubblicazione di Almost Blue, Faletti si lascia l’Italia alle spalle, varca il confine e opta per Montecarlo con l’intenzione di frantumare l’ordine di un jet-set cristallizzato nello sfoggio del glamour e della ricchezza. Lucarelli, invece, aveva puntato sull’unicità di Bologna, nelle cui pieghe – sotto l’apparente bonomia – molto succede, tanto si agita, e l’impensabile può anche accadere.

«Questa città non è come le altre città» bofonchia l’ispettore Matera rispondendo a Grazia Negro che gli ha appena proposto di setacciare gli ambienti degli studenti universitari. Come se fosse facile scandagliare un underworld in cui la gente va e viene a qualsiasi ora del giorno e della notte, con gli affitti che diventano sub-affitti e sub-affitti di sub-affitti, al punto che nessuno sa più dire a chi è intestata una casa, in cui non si usano nomi di battesimo ma nomignoli, e dove i documenti sono un optional fastidioso.

Di solito è a queste parole che si fa risalire il must della più recente diversità del capoluogo d’Emilia. Perché Bologna non è mai stata una città come le altre. Non lo era negli anni Cinquanta, quando sognava l’Unione Sovietica importando dall’America la passione per il cinematografo e la boxe, per il basket, il baseball e il jazz. Non lo è stata nelle giornate del marzo 1977, mentre insorgeva da sinistra contro l’amministrazione del più grande partito comunista dell’Occidente. E nemmeno sul finire del secolo Ventesimo, allorché seppe surfare come pochi altri luoghi d’Italia sull’onda lunga del movimento della Pantera, collocandosi in prima linea nella scena controculturale, divenendo piazza internazionale del fumetto, laboratorio di sperimentazione, città col più alto numero di scrittori in rapporto al numero di abitanti, incubatore della renaissance del genere: dalla fantascienza ibrida di Valerio Evangelisti all’avanguardia dei giallisti raccolti nel Gruppo 13. E fra i tredici, che poi tredici non erano, c’era anche Carlo Lucarelli.

Se in Io uccido si ammazza per sperimentare in chiave narrativa una possibilità remota, in Almost Blue si uccide per dare forma a ciò che cova nelle ombre della città. Perfino l’idea di un assassino di studenti è riconducibile a bisbigli capaci di assumere la forma compiuta della leggenda urbana: quella del serial killer del DAMS che, a partire dal 1982, avrebbe ucciso Angelo Fabbri, brillante allievo di Umberto Eco, la critica d’arte Francesca Alinovi, la studentessa Liviana Rossi, e Leonarda Polvani, disegnatrice di gioielli iscritta al corso di laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo.

Lucarelli libera gli eccessi della fantasia collettiva, gli immaginari delle “tribù” metropolitane, le voci della megalopoli emiliana e pure le paure che alimentano paranoie securitarie. Per questo Almost Blue è costellato di rimandi precisi: non solo alla scena underground (ad esempio, al nome multiplo di Luther Blissett), ma anche all’isteria di massa nei confronti di un presunto pericolo satanista che trovò eco giudiziaria nell’inchiesta del pm Lucia Musti sull’associazione culturale neopagana “Bambini di Satana”, risoltasi in un nulla di fatto.

Cinque anni dopo la pubblicazione di Almost Blue, con Io uccido il serial thriller italiano imbocca la strada che batterà per i successivi tre lustri. Recide i legami che lo avvincevano alla plastica complessità dei territori, scioglie lacci e lacciuoli per consegnarsi alla serializzazione industriale.

Siamo a un bivio… Da una parte, sotto le Torri, c’è l’assassino di anonimi studenti; ai piedi della Rocca di Monaco, invece, il serial killer che scuoia i vip asportandone i volti. Lì il mutare delle identità; qui la sfavillante notorietà delle celebrities. In Emilia, un cieco che ascolta illegalmente «le voci della città»; nel Principato, la trasmissione radiofonica Voices condotta dal popolarissimo dj Jean-Loup Verdier. A Bologna, l’orizzontalità di un comunicare che collauda nuove tecnologie; nella città monegasca, la verticalità del palinsesto e le frequenze mainstream di Radio Monte Carlo. Nel 1997, un killer che sperimenta le chat line e viene intercettato a sua insaputa; nel 2002, un assassino che cerca il microfono aperto dell’emittente e va a caccia di audience. Da un lato Grazia Negro, la giovanissima detective che arrossisce, ha il problema del ciclo mestruale e una backstory ai limiti della banalità, neppure segnata dal belare degli agnellini innocenti di Clarice Starling; dall’altro Frank Ottobre, l’agente scelto con un curriculum eccezionale e un passato tremendo, pronto a rimettersi in gioco inseguendo la promessa di una nuova vita.

Vent’anni, in letteratura, sono un intervallo simbolico. Non a caso è a quella distanza temporale che Alexandre Dumas riprese le avventure dei suoi moschettieri. A due decenni dalla pubblicazione di Almost Blue, anche Carlo Lucarelli ha scelto di tornare indietro: alle origini. Di recente, con Intrigo italiano (Einaudi, 2017) ha riproposto al pubblico il commissario De Luca, il poliziotto con cui – all’inizio dei Nineties – aveva cominciato a praticare la crime fiction. Un viaggio a ritroso, alla Bologna dei primi anni Cinquanta, in cui De Luca è chiamato a indagare dopo un periodo difficile, legato ai suoi trascorsi negli apparati di pubblica sicurezza del fascismo. E mentre il vecchio commissario torna alla ribalta, mentre il suo creatore firma con Giampiero Rigosi la sceneggiatura della fiction tv La porta rossa, furbo crossover che intreccia paranormal e procedural, viene da chiedersi cosa rimane di Almost Blue oltre alla magistrale esecuzione di Chet Baker.

La risposta è: molto poco. Perché – nel diluvio di assassini seriali che si è abbattuto sull’Italia – molto poco rimane di quel realismo volto a esprimere il mutevole e l’inconfessabile, il ridelinearsi delle geografie e le trasformazioni produttive, le relazioni di potere e l’evolvere degli stili di vita.

Ma rimane poco anche della perturbante follia dei serial killer, mai come adesso imprigionati in uno strumentale antagonismo che li oppone a sbirri buoni e afflitti. Più che assassini spaventosi, ricordano una variante di psichiatri e psicoanalisti, funzionali alla cura di disagi, ossessioni e fobie della controparte inquirente. Almeno il dottor Lecter, al netto di quel problemino col cannibalismo, aveva indubbie qualifiche professionali per occuparsi di Clarice.

Rimane poco perfino delle forme di vita e dei soggetti sociali che spuntavano dietro la sagoma dell’Iguana, oggi che un dibattito grottesco assimila tout court il lavoro immateriale alla condizione delle «élites creative e urbane», porzione di quell’“alto” irrimediabilmente complice del capitale. Ma rimane altrettanto poco delle metropoli più o meno «strane», ormai equiparate a roccaforti dei flussi finanziari e assediate dalle campagne “nere”, dai great plains, dalle tante rust belts, dagli Yorkshire e dai territori “profondi”, che a ogni tornata elettorale o referendaria monopolizzano l’attenzione dei media. Territori che si dicono remoti e obliati, forse buoni per non-fiction alla Capote più che per thriller alla Almost Blue: «Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, una zona desolata che nel resto dello stato viene definita “laggiù”» (da A sangue freddo).

Le cose cambiano.

Da qualche tempo, Bologna è diventata una meta turistica. Pare che l’aumento delle rotte di una nota compagnia aerea low cost sul “Marconi” abbia favorito l’arrivo dei visitatori. E da qualche tempo, anche Bologna – la città della strage del 2 agosto, presso la cui stazione, all’epoca dei fatti, i primi anni del secolo, arrivava la notizia d’emergenza – ha i suoi trenini per turisti. Uno si chiama “San Luca Express” e sale al colle della Guardia. L’altro è il “CityBo Express”, sfoggia la locale bicromia rosso-blu e percorre un rettangolo del centro cittadino compreso tra piazza del Nettuno, via Rizzoli, Santo Stefano e San Vitale. Chissà cosa vedono da lì, i forestieri: dal livello della strada, mentre procedono su vagoni trainati da una caricatura di locomotiva. E chissà cosa racconteranno della strana metropoli che cominciava a Parma e finiva a Cattolica, della città che non era come le altre e sapeva custodire la sua metà oscura: «comune rosso e cooperative miliardarie», stato pontificio e plebe giacobina, cliché e barricate, ipocrisia bottegaia e «potere salumiere», conformismo di provincia e iconoclastia punk, il serial killer di studenti e “quelli della Uno bianca”.