di GABRIELE PROGLIO.

Queste righe sono state redatte di ritorno da un viaggio nei Balcani, in particolare in Serbia. L’intento è di proporre alcune riflessioni sui recenti fatti relativi ai flussi migratori che da Istanbul si dirigono verso l’Europa.

Soggettività, traiettorie sociali e mercato

Belgrado, giardini della facoltà di Economia, a due passi dalla stazione dei pullman. Sono centinaia gli accampati: siriani, kurdi, iracheni, palestinesi, eritrei e somali. Aspettano, riprendono fiato dalla fuga. Il viaggio verso la Slovenia – nuovo hub per giungere in Italia, Germania e Francia – è solo all’inizio. Tutti sono passati per Istanbul.

Dawud dopo essersi rifugiato nel quartiere popolare di Esenyurt – alla periferia nord di Istanbul, dove vivono molti siriani come lui – ha scelto di continuare il cammino via terra. Da quel momento ha superato tantissimi pericoli: il fiume Evros, il confine tra Turchia e Grecia – lì inizia l’Europa. Si ricorda il muro innalzato dall’Europa per fermarli. Con degli amici lo ha aggirato, è passato qualche chilometro più in là, nel letto secco del corso d’acqua. Era notte. Sentiva le urla dei poliziotti che intimavano di fermarsi: i turchi da una parte, i greci dall’altra (rispettivamente a Nea Vissa e Kastanies). I fari delle loro macchine, qualche colpo di arma da fuoco. Ricorda la corsa, durata ore. Pure in Macedonia è entrato di notte, oltrepassando il confine a Gevgelija. Anche in quel caso poco più in là c’erano i militari, con le armi in pugno. Poi è salito su un tir e il giorno dopo è arrivato nei pressi di Skopije. Ha continuato a piedi. Insieme ad altri due ragazzi, uno iracheno e un kurdo, ha pagato cinquanta euro a un taxista perché li portasse in Serbia. Poi il cammino a piedi fino a Belgrado.

La famiglia di Basma, anche lei siriana, è stata cacciata da Istanbul dalla polizia di Erdogan. Raggiunto Izmir, ha continuato il viaggio verso sud, lungo le coste turche. Di notte, con un canotto, da Bodrum è partita alla volta di Kos, il primo lembo di terra europeo a poche miglia marine. Ha viaggiato con la bimba di cinque anni, che mentre parliamo sbuca da dietro la sua schiena. Si è poi diretta, con un traghetto, ad Atene. Ha attraversato la Grecia. Non era da sola, ma con tanti altri connazionali. In ogni paese ne ha incontrati di nuovi. Ad un certo punto, è giunta la notizia che da Corfù non si poteva più passare. Allora ha scelto, insieme ad altri, la via più difficile: le montagne. Ha risalito l’Albania, poi si è diretta anche lei verso Belgrado, perché, nel frattempo, è venuta a conoscenza che un cugino era arrivato in Serbia e la stava aspettando nella capitale.

Felek e Meysa sono curdi. Raccontano dei massacri dell’Isis, di quello che si diceva prima che le bandiere nere arrivassero nella loro città. Parlano di Kobané, di ciò che rappresenta per loro: “è libertà e di libertà si vive, fino all’ultimo respiro”. Hanno parenti e amici nella resistenza. Quando dico “resistance” loro mi correggono, entrambi: “non resistenza, ma rivoluzione”. Già, perché non è solo questione dei tagliagole dell’Isis, ma anche del governo criminale di Ankara: “non esistono altre vie: è la scelta di tutti noi”. Anche se vi sono diversi quartieri curdi a Istanbul – mi nominano Tarlabaşi, a due passi da piazza Taksim – la polizia di Erdogan ferma, picchia e arresta continuamente. Chiedo loro perché sono venuti via. Si guardano e si emozionano entrambi. “Non volevo – risponde Falek – ma è per la mia, la nostra famiglia”. Poi mi racconta che – a suo avviso – questo non è un esodo come si dice in televisione, che non possono venire via tutti: alcuni perché non vogliono, altri per il costo proibitivo del viaggio. Solo un paio per famiglia hanno questa possibilità, e solo dopo che si sono raccolti i soldi di tutti: amici, parenti, vicini di casa. “Dobbiamo farcela anche per loro” conclude Maysa.

Felek e Meysa sono curdi. Raccontano dei massacri dell’Isis, di quello che si diceva prima che le bandiere nere arrivassero nella loro città. Parlano di Kobané, di ciò che rappresenta per loro: “è libertà e di libertà si vive, fino all’ultimo respiro”. Hanno parenti e amici nella resistenza. Quando dico “resistance” loro mi correggono, entrambi: “non resistenza, ma rivoluzione”. Già, perché non è solo questione dei tagliagole dell’Isis, ma anche del governo criminale di Ankara: “non esistono altre vie: è la scelta di tutti noi”. Anche se vi sono diversi quartieri curdi a Istanbul – mi nominano Tarlabaşi, a due passi da piazza Taksim – la polizia di Erdogan ferma, picchia e arresta continuamente. Chiedo loro perché sono venuti via. Si guardano e si emozionano entrambi. “Non volevo – risponde Falek – ma è per la mia, la nostra famiglia”. Poi mi racconta che – a suo avviso – questo non è un esodo come si dice in televisione, che non possono venire via tutti: alcuni perché non vogliono, altri per il costo proibitivo del viaggio. Solo un paio per famiglia hanno questa possibilità, e solo dopo che si sono raccolti i soldi di tutti: amici, parenti, vicini di casa. “Dobbiamo farcela anche per loro” conclude Maysa.

Più in là, sotto un albero e vicino a un’altalena, ci sono due ragazzi eritrei. Abbandonati i vestiti militari, sono passati prima dal Sudan e poi attraverso l’Egitto. “Cosa è successo a quel punto?”- chiedo loro. Preferiscono non rispondere, ma mi dicono che sono arrivati in Turchia. Il viaggio è quindi continuato via terra, seguendo quasi lo stesso itinerario di Dawud.

Racconti senza voce: queste parole sono semplicemente un’eco, con tutti i rischi del caso (presi consciamente da chi scrive). Quello di Belgrado, invece, è il giardino degli orrori della storia d’Europa. Tra i palazzi sventrati dalle bombe della Nato, in pieno centro, si muovono esseri umani come zombi di tutte quelle apocalissi volute e create dalle nazioni “civilizzatrici” durante il colonialismo e dopo, fino al presente più vicino. Sono il prodotto della guerra in Iraq, in Afghanistan, dell’ingerenza militare europea in Africa, di finanziamenti a stelle e strisce a gruppi che avrebbero dovuto destabilizzare intere zone; sono il risultato di cordate finanziare per mettere le mani su fette di mercato, su giacimenti energetici. Loro sono i resti. I risultati di processi di sfruttamento di vario tipo, in periodi differenti. Loro sono i frammenti della storia, di una scrittura del passato che marca i loro corpi, le loro esistenze, e, al tempo stesso, li rende muti testimoni dinnanzi al mondo. Loro sono scorie destinate ad essere trattate, rimesse nel mercato.

Bisognerebbe interrogarsi, allora, su come la produzione di certe forme di soggettività assuma un ruolo determinante nell’alimentazione di questo meccanismo. Provincializzando e periferizzando l’Europa, in particolare le narrazioni della sua storia ufficiale, si scopre come l’inclusione differenziale altro non sia che la continuazione di quegli stessi processi di guerra, di sfruttamento di altre terre, di destabilizzazione politica, economica e sociale, con altri metodi. La rottura sta qui. Nel rileggere la migrazione oltre la migrazione, a partire dai resti, dai frammenti, dalle scorie; nel riformulare il concetto della condizione umana lontano dai miraggi del diritto che ha creato sfruttamento attraverso il suo lessico (rifugiato, richiedente asilo, ecc.); di immaginare l’Europa oltre l’Europa, a partire da una coscienza di classe che affianchi, in una medesima piazza, soggetti diversi.

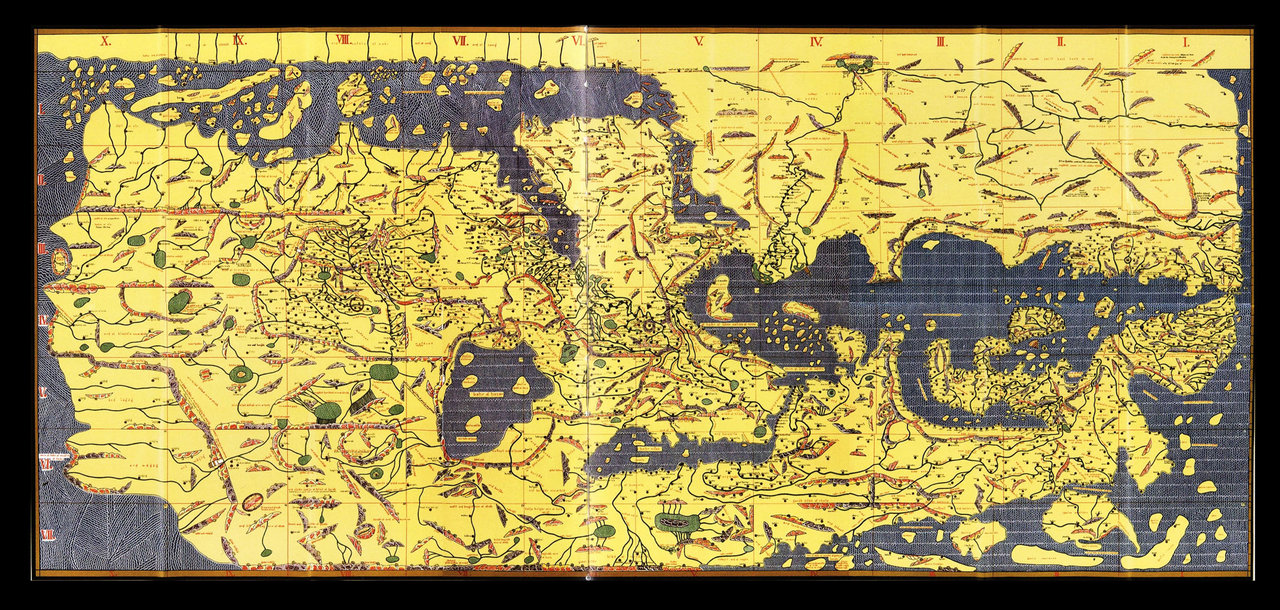

Geografia come stratificazioni di discorsi

La storia di Dawud, e di tutti gli altri, è come quella di chi passa di qui, dalla Balkan route, nuovo squarcio nella Fortezza Europa. Non nel senso che queste persone condividano identiche traiettorie migratorie, stessi motivi e medesime aspettative alla base del viaggio. Ma per gli esiti culturali. È la migrazione solo uno spostamento di corpi? – questo è il punto. Assolutamente no: vediamo perché. La costruzione dei territori è il prodotto di discorsività, la cui geografia ultima appare liscia proprio per l’uso primario a cui è soggetta: la condivisione con una specifica comunità. Non esiste potere, infatti, che non debba essere riconosciuto come tale. In realtà, ogni discorso è una sequenza compiuta: ha un inizio e una fine; è fatto di significati e significanti; “parla di”, ossia nomina copri e luoghi, e “non parla di”, ovvero non descrive, mette in ombra, nasconde, invisibilizza. Ogni discorso, dunque, si genera intorno a delle rotture, come ogni egemonia è da porre in relazione all’articolazione di conflitti. Tutto il resto è l’autorappresentazione dell’europeità.

Questo significa, in altre parole, che i territori, con i loro poteri, sono messi in discussione e talvolta vengono riscritti – diremmo risignificati – da questo movimento. È in corso, cioè, un processo culturale ben più ampio e complesso del semplice spostamento di corpi. O meglio, è questo spostamento di corpi che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra poteri e territori. È la lotta per la geografia, di cui parlava Said, ad essere il punto focale dell’interesse delle diplomazie internazionali. Secondo questo schema il centro è tale solo perché in relazione sempre e comunque con delle periferie; lo stesso dicasi per le altre determinazioni del discorso: il bianco al nero, il nord al sud, ecc. La sovrapposizioni di discorsi, e la capacità di riformulare genealogie di soggettivazione, va letta nella prospettiva intersezionale.

Questo significa, in altre parole, che i territori, con i loro poteri, sono messi in discussione e talvolta vengono riscritti – diremmo risignificati – da questo movimento. È in corso, cioè, un processo culturale ben più ampio e complesso del semplice spostamento di corpi. O meglio, è questo spostamento di corpi che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra poteri e territori. È la lotta per la geografia, di cui parlava Said, ad essere il punto focale dell’interesse delle diplomazie internazionali. Secondo questo schema il centro è tale solo perché in relazione sempre e comunque con delle periferie; lo stesso dicasi per le altre determinazioni del discorso: il bianco al nero, il nord al sud, ecc. La sovrapposizioni di discorsi, e la capacità di riformulare genealogie di soggettivazione, va letta nella prospettiva intersezionale.

A ciò si aggiunga l’eredità che certi territori esprimono in termini di costruzioni culturali discriminatorie, ostili rispetto a chi è considerato altro. I Balcani, in particolare, sono stati fatti esplodere in modo cosciente e programmatico per mettere le mani, in termini militari, finanziari e di risorse energetiche, sull’intera area. La disintegrazione della Jugoslavia ha lasciato sulla superficie frammentata dell’intera zona forme diverse di nazionalismo. Una parte di questo contesto, fatto come si diceva sopra di discorsi, sta reagendo agli oltrepassamenti, costruendo narrazioni che vanno dalla xenofobia all’inclusione differenziale. Lo stesso processo avviene in Europa con una gamma di posizioni politiche che comprendono l’atteggiamento della Merkel – consapevole quanto possano valere, in termini economici, le braccia di quegli uomini e di quelle donne in fuga – così come quelli dei tanti partiti razzisti.

Dunque, porre la questione sul piano dell’“accoglienza” o dell’espulsione, dell’aiuto caritatevole o della xenofobia più aperta, minimizza la portata del fenomeno, lo parcellizza, individualizzandolo, il più delle volte con la finalità di poterne controllare almeno le ricadute mediatiche – grazie alla regia di comando dei discorsi sulla razza, sul genere, sulla provenienza, ecc. – e, attraverso di esse, di instillare nel linguaggio pubblico il lessico del comando di quei corpi. La stessa parola “migrante” è fuorviante: participio presente di migrare, descrive un’azione continua e al tempo stesso finita, senza ricadute dirette nel determinare la quotidianità.

Eppure, a ben vedere, le frontiere tra stato e stato vengono quotidianamente sorpassate, i limiti militari forzati: entrambi cadono sotto la determinazione dei corpi che esigono una porzione di presente. Se, cioè, l’impalcatura dell’organizzazione dello spazio economico-sociale-politico contemporaneo deriva, almeno in Europa, dal portato storico degli stati-nazione, ripensare un’Europa dei movimenti contro l’Europa dei capitali passa per rileggere i territori alla luce delle discorsività passate e di quelle presenti.

Confini mobili e cittadinanze

Molte sono le persone che, nel giardino degli orrori della storia d’Europa, parlano delle violenze subite dalle polizie: quella turca, quella greca, quella macedone, quella serba. Gli agenti hanno picchiato e manganellato a volontà, ma anche chiesto soldi per lasciar continuare il viaggio: dai 10 ai 50 euro a persona, e talvolta pure di più. Ciò è avvenuto e avviene sui territori nazionali ma non lungo i confini. Essi hanno, ovviamente, un ruolo simbolico ben preciso: quello di rappresentare lo stato, l’azione della dirigenza politica del paese, l’identità nazionale e nazionalista. Per oltrepassarli bisogna agire in modo coordinato, oppure affidarsi a privati, tipo a quei taxisti che quotidianamente fanno avanti-indietro da un paese all’altro.

Così, i nuovi sbarramenti costruiti in tutta fretta svolgono, paradossalmente, più un ruolo simbolico interno che esterno, di protezione, di sbarramento dell’immigrazione. È indubbio che i tre strati di filo spinato alti quattro metri, dispiegati lungo tutti i 175 chilometri del confine dell’Ungheria con la Serbia, e il successivo muro di cinque metri d’altezza rendano difficile l’oltrepassamento. Ma il flusso di persone in arrivo continua ad aumentare. Lo stesso dicasi per il muro di Presevo sul confine con la Macedonia: alto 4 metri e presidiato costantemente dai soldati. Qui i passaggi giornalieri sono di oltre 3000 persone. Bisogna interrogarsi su queste opere cercando di adottare uno sguardo che, riprendendo quanto si diceva sopra, legga i territori come discorsi. In tale prospettiva, allora, questi muri sono barriere fisiche, certamente, ma anche luoghi simbolici dell’ostilità nei confronti dei flussi migratori. Essi sono, cioè, in continuità con i dispositivi di cittadinanza, di esclusione, di espulsione, di inclusione differenziale di ciascun paese.

Così, i nuovi sbarramenti costruiti in tutta fretta svolgono, paradossalmente, più un ruolo simbolico interno che esterno, di protezione, di sbarramento dell’immigrazione. È indubbio che i tre strati di filo spinato alti quattro metri, dispiegati lungo tutti i 175 chilometri del confine dell’Ungheria con la Serbia, e il successivo muro di cinque metri d’altezza rendano difficile l’oltrepassamento. Ma il flusso di persone in arrivo continua ad aumentare. Lo stesso dicasi per il muro di Presevo sul confine con la Macedonia: alto 4 metri e presidiato costantemente dai soldati. Qui i passaggi giornalieri sono di oltre 3000 persone. Bisogna interrogarsi su queste opere cercando di adottare uno sguardo che, riprendendo quanto si diceva sopra, legga i territori come discorsi. In tale prospettiva, allora, questi muri sono barriere fisiche, certamente, ma anche luoghi simbolici dell’ostilità nei confronti dei flussi migratori. Essi sono, cioè, in continuità con i dispositivi di cittadinanza, di esclusione, di espulsione, di inclusione differenziale di ciascun paese.

Ne è esempio il caso ungherese. La fine dei lavori del muro ha coinciso con l’innalzamento di un altro steccato istituzionale, quello sulla cittadinanza. È stata infatti approvata una legge che mette fuori legge chi è senza regolare permesso. Ne è derivato lo stato permanente di fermo di migliaia di persone, ma anche l’istituzionalizzazione di campi di detenzione. Qualcosa di simile sta per accadere sul piano europeo. Il regolamento di Dublino è ormai obsoleto: non perché troppe persone muoiano nel tentativo di raggiungere l’Europa; non perché migliaia di esseri umani siano incarcerati, solo perché considerati illegali; non perché la vita di chi è rifugiato sia, nella maggior parte dei casi, ben al di sotto della soglia di povertà. Nulla di tutto questo. Il motivo va ricercato nella volontà di determinare un nuovo punto di equilibrio tra i dispositivi di cittadinanza, il mercato del lavoro e il consenso. Un punto che, viste le capacità di eludere i controlli delle migrazioni, riporti al livello più alto lo sfruttamento di quei corpi, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne quello politico. In altre parole, non esiste la possibilità di un’altra Europa a partire dall’Europa dei capitali, delle diplomazie, del diritto umanitario. L’alternativa, di una rottura costituente, sta altrove.

L’immagine di copertina è di Sandro Moretti.