di GIROLAMO DE MICHELE.

“Diritto vivente” è un’espressione usata da Gabriel Tarde per intendere quell’insieme di abitudini che costituiscono il “lato interno” – quella che volgarmente si chiama coscienza – dei processi di socializzazione: l’insieme delle abitudini di agire all’interno della rete di rapporti dinamici che sono stabilizzati dalla legge. Sandro Chignola prende spunto da questo sintagma, che dà il titolo al libro (Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou, Quodlibet, 232 pp., € 20), per comporre un testo solo formalmente costituito da tre piccole monografie: in realtà quest’opera mobilita, attraverso gli autori, concetti come abitudine, imitazione, istituzione, per collocarli sul piano di un’ontologia integralmente politica che mette in questione il soggetto com’è stato definito dalla modernità, e le conseguenti filosofie politiche e giuridiche che lo hanno espresso. Si tratta di autori francesi a cavallo fra Otto e Novecento, in Italia poco noti o misconosciuti, che pensano e scrivono in quel frangente temporale che giunge a determinare il carattere mutevole e in divenire della natura, traendone conseguenze che tutt’ora risuonano in un autore come Deleuze, presente sottotraccia in tutto il testo. Pensare, come fa Deleuze, la giurisprudenza come superficie di scorrimento per una politica degli affetti, delle intensità e delle convenzioni, significa comprendere che un essere vivente non è un’isola, ovvero un soggetto di diritto chiuso attorno alla propria volontà: significa mettere in questione la genesi della volontà – e quindi il primato assegnatole dalla tradizione giuridica moderna –, cogliere l’ambivalenza della natura umana, cui corrisponde l’istituirsi dei rapporti sociali, e intendere il diritto come risorsa, cioè istituzione vivente aperta all’uso. Insomma, installare il divenire nel cuore del soggetto, degli organismi sociali, delle istituzioni: con tutto ciò che di imprevedibile questa operazione comporta.

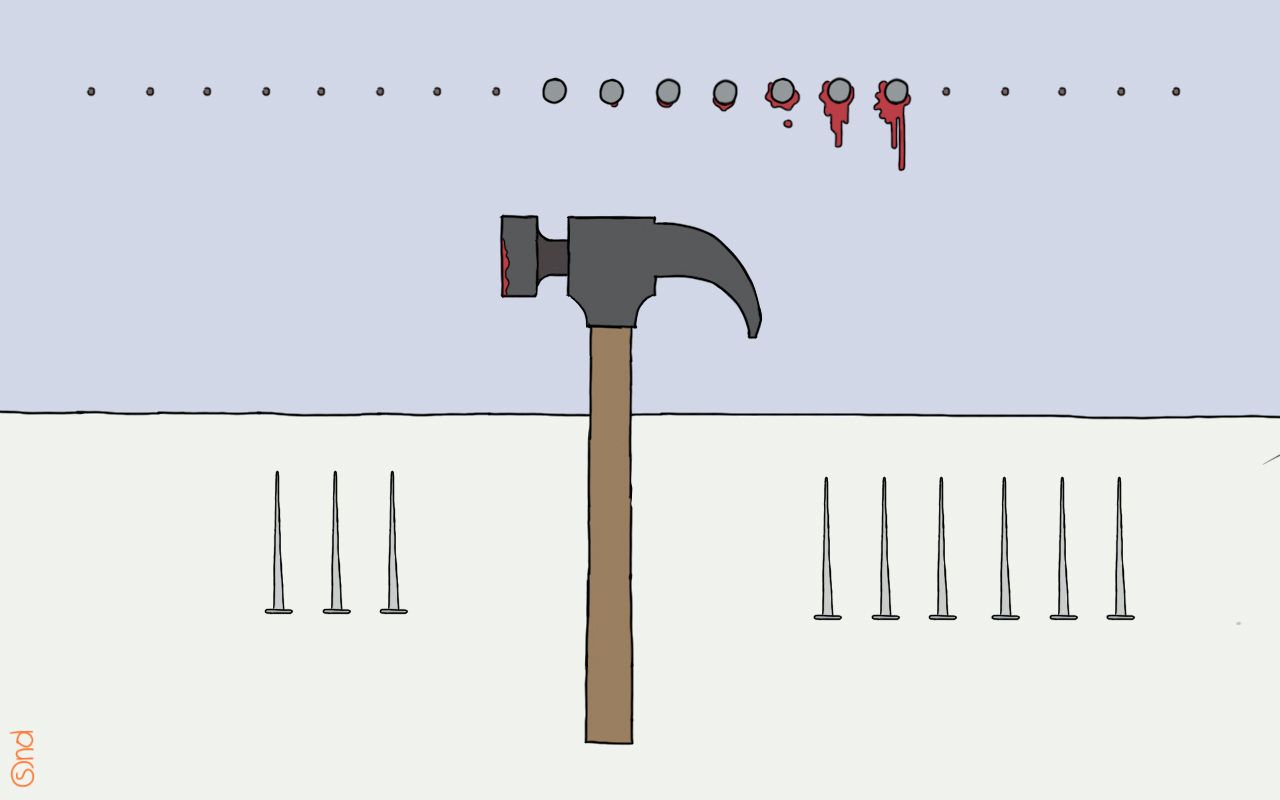

Si prendano quei comportamenti compiuti “per abitudine”, e ci si chieda quelle produzione di soggettività ci sia dietro l’apparentemente banale decisione di accendersi “per abitudine” un toscano: ci si pre-dispone, in un gioco di va-e-vieni fra ripetizione e gesto a venire, a eseguire un gesto per abitudine, ma non per obbligo. Lo schema attivo-passivo mostra i suoi limiti in questo esercizio di relazione del soggetto col “fuori” cui si va incontro, ma al tempo stesso con l’”interno” nel quale la ripetizione inclina al “non ancora” di un cambiamento di stato:

Pensare l’abitudine, significa pensare il cambiamento, la metamorfosi, a partire dalla sequenza periodica che introduce l’elemento della spontaneità come ritmo del vivente attenuando la rilevanza del processo meccanico di azione e reazione.

L’abitudine, insomma, è un costume, un habitus, un modo di essere tanto in relazione agli suoi elementi costitutivi di un soggetto, quanto al suo divenire: uno scarto rispetto al meccanicismo che concepisce la causa esaurirsi nell’effetto.

Analoga complessità si dà nell’imitazione, nella quale l’agire è determinato dalla struttura relazionale: da un “contagio interpsicologico”, un va-et-vient che scioglie l’insularità delle coscienze individuali. Si prenda il caso di una rivolta: la folla, nelle situazioni di eccezione in cui si manifesta come “soggetto anomalo e bestiale”, è un’organizzazione immediata, una generazione spontanea. La nota ontologia negativa della moltitudine rappresentata da Manzoni – autore peraltro capace di cogliere nel disegno dei singoli personaggi la loro esatta composizione sociale – nelle celebri pagine della rivolta del pane è sovradeterminata dal misconoscimento della potenza del dispositivo imitativo, e dal suo fraintendimento come ripetizione sempre uguale di un’invariante in una serie di individui isolati. Fatto è che non la società è fatta di individui, ma è l’individuo stesso, “mobile sintesi dell’eterogeneo su molti livelli che avviluppa e che contrae, ad essere una società”. È notevole che Tarde intenda le differenti modalità dell’imitazione come sorrette da una grammatica del contagio che si manifesta in modo analogo sia sul piano bio-medico, che su quello delle relazioni sociali (com’era già in Montaigne). In questo modo, aggiungiamo, Tarde si ricollega alla genesi del concetto di contagio nei grandi medici del Cinquecento (Leoniceno, Fracastoro, Amato Lusitano): il paradigma immunologico, col suo portato disciplinare, non è dunque l’unico esito possibile della constatazione che la similarità e la componibilità dei corpi si manifesta come contagio. E non per caso, giacché, “la storia non è un cammino rettilineo, ma un reseau” fatto di bi-triforcazioni e “viluppi di possibilità, che si attuano secondo linee imprevedibili e che modulano altre possibilità”. Le stesse istituzioni sono prese da questo processo di alterazione e di trasformazione, nel quale l’attualizzazione non esaurisce mai il multiverso dei possibili; il diritto sarà dunque da concepire come “il mezzo del continuo espandersi dei cicli della socializzazione, la grammatica a disposizione per la costante giuridificazione del vincolum in cui si attua la potenza di relazioni che essi esprimono”. E lo Stato, lungi dal porsi come personificazione giuridica della Nazione, risulta essere “un regime di equilibri ordinati nei quali si dà, nella sua mobilità e riproduzione, l’assetto complessivo della Nazione”. Un assetto che non esaurisce nella verticalità la continua relazione fra i due poli del governo e del governato, e che lascia intendere altri possibili assetti di equilibrio, non necessariamente statuali.