Di SANDRO CHIGNOLA

L’emergenza consolida la crisi. Lo fa, tanto sul piano economico, quanto sul piano politico. È dal 2008, dalla crisi dei subprime, che i dispositivi della governance neoliberale consolidano la propria tecnicizzazione e la loro sottrazione al controllo democratico. Task forces di economisti, tecnici, esperti – e ora: di virologi, epidemiologi, demografi – vengono insediate come decisori in ultima istanza di politiche che ricadono sui singoli senza essere proceduralmente autorizzate e che si legittimano in base al carattere emergenziale della loro azione.

Sulla crisi del 2008 si è organizzata una stabilizzazione autoritaria del neoliberalismo. Ora, la tentazione autoritaria su scala globale è, forse, ancora più forte. Orban, in Ungheria, si dota di pieni poteri esattamente come ha rimodulato il diritto del lavoro solo qualche anno fa. In India, Ecuador, negli USA, laddove non è immediatamente operativo il negazionismo fascio-liberale di Bolsonaro o Piñera dal quale anche Trump o Boris Johnson sono stato tentati, si affacciano tentazioni autoritarie. E non è difficile immaginare che anche in Europa – evidenti segnali in questa direzione se ne stanno dando – modelli autoritari di governo della crisi e di rimodulazione del diritto, ammantati di tecnicità e di expertise neutrale, verranno implementati non soltanto in direzione del controllo digitale della distanza sociale, ma anche sul terreno del lavoro: ristrutturazione della settimana lavorativa, obblighi di rientro, cancellazione delle ferie, incremento dei ritmi, verranno comandati come compensazione della perdita forzata di plusvalore assoluto e di plusvalore relativo.

Le esigenze di produzione premono. Già da prima che le autorità regionali cedessero al ricatto degli industriali molti distretti produttivi, nelle reti asincrone della governance della crisi in Italia, avevano aggirato la serrata forzando i dispositivi di silenzio-assenso delle prefetture e avevano ripreso il lavoro. La scommessa malthusiana – integrare una tendenza a un limite – non è stata soltanto quella inseguita da coloro che puntavano a far dilagare il virus per realizzare l’immunità di gregge della popolazione, ma è anche quella di chi immagina una massa di iloti al lavoro per riprodurre i volumi di consumo e di rendita della massa degli isolati, nell’alea di una normalità tracciata in termini algoritmici e statistici in base alla circolazione del rischio.

Fare vivere o lasciare morire, la cifra biopolitica del liberalismo, significa qui, quando non si inverta letteralmente nel cuore di tenebra omicida e necropolitico di una sovranità alla quale non si rinuncia, qualunque siano i suoi titolari, quando si tratta di migranti da abbandonare in mare, tracciare e ritracciare, lasciandolo scivolare sul lubrificante di una responsabilità affidata solo ai governati, il sistema di gerarchie e di stratificazioni di classe attraverso le quali si riproduce il sistema di valorizzazione del capitale.

Una popolazione in quarantena – dispositivo inventato tra Venezia e Marsiglia nel XIV secolo riattivato in chiave postmoderna e digitale – rinserrata in mura modulari che riproducono differenze, che permettono ricatti, che consolidano disuguaglianze e perimetri frattali. Un quadro di immobilizzazione delle strutture di articolazione del rapporto di capitale fotografato dai droni e dagli elicotteri che inseguono runners e proletari in festa sui tetti delle case popolari, e che ricaccia nei capannoni indebitati che di lavorare chiedono, perché il salario è l’unica misura della loro inserzione nel circuito della cittadinanza differenziale; isolati e soli, in sovrappiù, perché i corpi non si possono «assemblare».

La crisi riattiva il codice tra normale e patologico. La pandemia è una crisi che dilaga, ci dicono, sinché le statistiche non diranno di un rientro alla normalità. Questa normalità è il problema. Normali sono, nella logica di normalizzazione neoliberale, disuguaglianze e gerarchie, rischi naturali e individuali, costi sociali e singolari delle crisi. Normale è il quadro di patologie, infortuni, disastri ambientali che statistica e demografia – in appalto agli esperti ora convocati in supporto tecnico ai decisori politici – valutano compatibili con la riproduzione e con l’incremento dei processi di valorizzazione del capitale. La normalità è un fine impossibile da attingere sinché a deciderla sono tecnici per i quali patologico è solo l’altro lato, numerico, di un processo che si tratta di governare riaffermando, di esso, una rigida, ma «naturale», matrice binaria e distributiva.

Normativo è il vivente, scriveva sin dagli anni ’50 George Canguilhem. Valere, «stare in salute», significa istituire norme, imporre valori, come già aveva sostenuto Nietzsche. La vita è quell’attività polarizzata in contrasto con l’ambiente che si sente o non si sente normale – in condizioni di salute o di normalità, cioè – a seconda che si senta o non si senta in posizione normativa. Non possono essere esperti o governanti a decidere che cosa sia la nostra vita: quando essa possa, oppure non possa, tornare a una normalità comunque impossibile. Convivere con il virus – ci dicono che sarà una situazione destinata a durare – significa porsi in termini istituenti rispetto alla situazione che la sua diffusione o la sua latenza tracciano e non nella posizione che ci è assegnata in quanto semplici terminali passivi dell’azione di governo.

È su questa scommessa istituente che vale la pena costruire collettivamente una nuova agenda politica moltitudinaria e «comunista». Stare a casa ha significato certo prendersi cura del comune della relazione; rispondere – è questo il senso del termine responsabilità – al rischio del moltiplicarsi del contagio. Prendersi cura del comune vuole però anche dire ridiscutere le politiche che hanno distrutto la sanità e il welfare condannando a morte uomini e donne anche tra coloro che ci si affanna a chiamare eroi dopo averli mandati al macello. Prendersi cura del comune impone di rimettere in discussione le politiche urbanistiche e sociali condotte negli ultimi decenni nelle città e nelle aree metropolitane nelle quali, in tutta Europa, in America latina o negli USA, i livelli di mortalità e di contagio segnano incremento e accelerazione nelle periferie e nei quartieri popolari. Prendersi cura del comune significa affrontare sui molti livelli che la organizzano la governance neoliberale di territori all’interno dei quali sono stati fissati i tassi della rendita e quelli dell’estrazione del valore parassitando la cooperazione moltitudinaria e operaia del lavoro vivo. Prendersi cura del comune significa attaccare in anticipo il comando del capitale sulla crisi economica che caratterizza l’indefinito post- della pandemia.

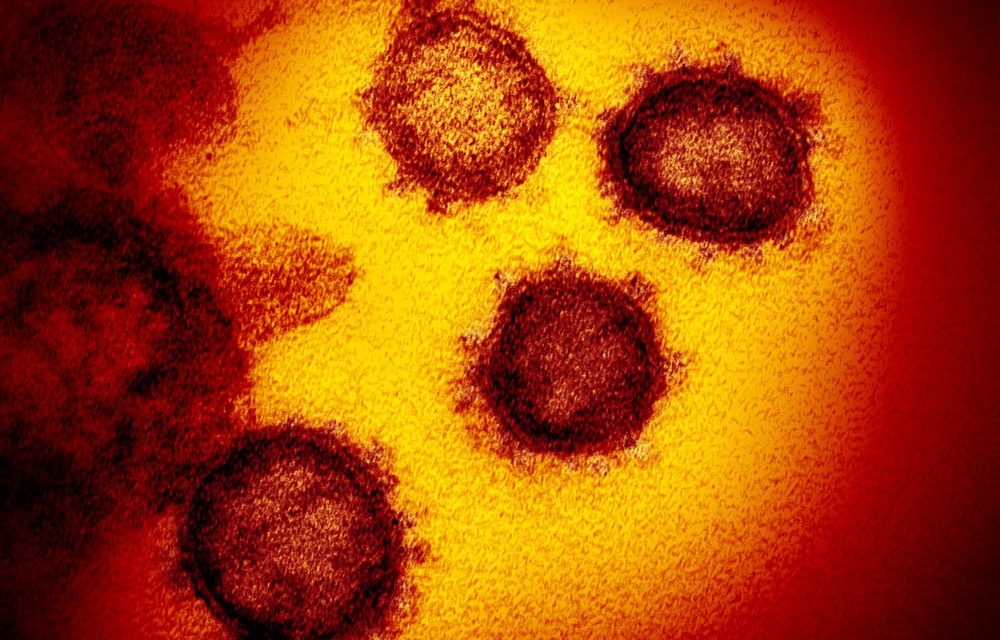

Anni fa Jean-Luc Nancy introdusse il termine ecotechnia per designare il quadro di gestione tecnica della vita e dell’ambiente nel quale essa si riproduce. Il termine mi sembra oggi adeguato per indicare non soltanto la proliferazione di poteri e autorità che struttura il mobile dispositivo in configurazione per il governo della crisi, ma anche la «macchina» che irretisce la vita per estrarre da essa valore sull’ampio arco che si distende tra l’enorme quota di capitale fisso dei laboratori di bioingegneria farmacologica riconvertiti alla ricerca del vaccino e l’innesto di tecnologie digitali nel corpo di singolarità da tracciare nel loro movimento con le apps o da comandare al lavoro sulle piattaforme, piegandone il senso di responsabilità e di cura nella formazione a distanza scolastica e universitaria o coartandole ai ritmi e alle condizioni, spesso impossibili, del telelavoro. Qui la questione non si pone tra «vita», più o meno nuda, e «politica»: qui il terreno è quello dello scontro, organizzato e mediato da una composizione tecnica del capitale in accelerata innovazione, tra la vita istituente e un ambiente di regolazione irrimediabilmente sottratto – ma ovviamente da sempre è così, quando si tratta di biologia – al suo controllo.

La cooperazione e la cura del comune è su questa asimmetria che sono sospinte e che devono trovare la propria formula di organizzazione. Il virione ci ricorda che un fuori dal rapporto di capitale non c’è, così come non c’è «natura» o «ambiente» da tutelare ponendosi di fronte a esso come a un amorevole oggetto di cura. La vita è polarmente irretita nell’ambiente e l’ambiente integralmente condizionato e ristrutturato da tecnologie sul controllo delle quali si tratta di aprire una battaglia politica.

In questione sono la vita e la mobilità dei singoli, la riappropriazione e la reinvenzione di un Welfare del comune, una vita degna in banlieues e quartieri, la rioccupazione della supposta «neutralità» della tecnica, il diritto di insubordinazione al distanziamento sociale, quando esso viene usato per impedire l’azione collettiva e la coniugazione moltitudinaria e assembleare delle singolarità. Più in generale, in questione è se anche sulla farmacologia e sull’innovazione tecnologica necessaria all’intervento sulla crisi da Covid-19 e su quelle che verranno, debba necessariamente innestarsi la rendita o la speculazione finanziaria, come già segnalano gli hoax che mettono in concorrenza le une contro gli altri terapie o medicinali prodotti da aziende quotate in borsa o software houses i cui capitali promettono di raddoppiare il proprio valore.

Per questo, l’uso delle piattaforme solo può essere interlocutorio e preliminare. Di esso va fatto un impiego non sostitutivo e comunque provvisorio. Dalle nostre case dovremo comunque uscire. E sarà bene farlo con idee e con parole all’altezza della sfida e dei compiti che abbiamo di fronte.

Versione in spagnolo: Ecotecnia y capital, http://sangrre.com.ar/2020/04/25/ecotecnia-y-capital/

Versione in portoghese: Ecotecnia e capital, https://medium.com/@andrerrd/dc88fdff3db8