Di SANDRO MEZZADRA.

Tre mesi sono trascorsi dal golpe che ha posto fine al governo di Evo Morales in Bolivia. Il Paese si prepara alle prossime elezioni presidenziali, che si terranno il prossimo 3 maggio, sotto il governo de facto di Jeanine Añez e mentre il MAS (il Movimiento al Socialismo di Morales) ha infine scelto come proprio candidato, tra scontri e polemiche al proprio interno, l’ex ministro dell’economia Luis Arce. Non è una vicenda che si possa semplicemente delimitare al Paese andino: per molti versi, la Bolivia ha svolto un ruolo di guida all’interno del ciclo di quei nuovi governi “progressisti” che dall’inizio del secolo si sono succeduti in diversi Paesi latinoamericani – dal Brasile al Venezuela, dall’Argentina all’Ecuador e all’Uruguay. Intendiamoci: stiamo parlando di governi molto diversi tra di loro, la cui peculiarità derivava tuttavia proprio dal fatto di essersi inseriti in un ciclo su scala regionale, così come su scala regionale si era espressa la grande ondata di mobilitazione sociale contro il neoliberismo che quei governi hanno variamente interpretato.

Quel ciclo è da tempo finito. Ben prima della caduta di Morales, la sconfitta di Cristina Fernández de Kirchner in Argentina nel 2015 e il golpe bianco contro Dilma Rousseff in Brasile nel 2016 avevano certificato la fine del lungo decennio progressista e l’ascesa di una nuova destra che assumeva diversi volti, da quello neoliberale “puro” di Mauricio Macri a quello capace di combinare razzismo, nostalgia per le dittature militari e neoliberalismo dell’emergente Bolsonaro. Ma i governi “progressisti” erano entrati in crisi già da tempo per difficoltà e limiti interni, per l’esaurimento della loro produttività politica a partire dal momento in cui la crisi finanziaria del 2008 raggiunse l’America Latina (e si concluse tra l’altro quel boom delle materie prime che aveva rappresentato una fondamentale condizione “globale” per la loro azione). In condizioni drasticamente mutate, il ciclo politico dei governi “progressisti” latinoamericani rimane comunque uno straordinario laboratorio, da studiare sia per le conquiste che ha reso possibile sia per le sue contraddizioni e per i suoi limiti.

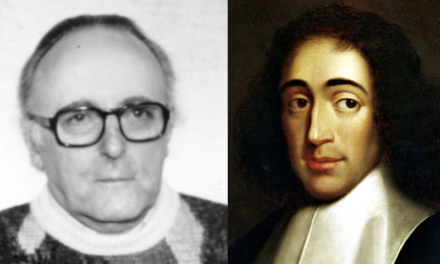

Una buona occasione per avanzare su questo terreno è offerta dall’iniziativa della casa editrice Meltemi, che ha appena pubblicato una raccolta di interventi politici dell’ex vicepresidente della Bolivia, Álvaro García Linera (Democrazia, Stato, rivoluzione. Presente e futuro del socialismo del XXI secolo, a cura di Andrea Ughetto e con una postfazione di Carlo Formenti). García Linera può essere considerato per molti versi l’interprete intellettualmente più lucido e sofisticato della stagione dei governi “progressisti”. I suoi interventi sono chiaramente rivolti alla realtà boliviana, ma con una precisa consapevolezza della dimensione regionale al cui interno essa si inserisce (come si può vedere in particolare leggendo il testo della conferenza del 2016, Presente e futuro dei processi rivoluzionari, che chiude il libro). La formazione di sociologo marxista consente a García Linera di collegare sempre la materialità dello scontro politico con tendenze di lungo periodo, mentre la sua storia politica, che lo ha portato a trascorrere diversi anni in carcere per l’appartenenza alla guerriglia indigenista (“katarista”) nei primi anni Novanta, stabilisce un nesso con precedenti stagioni di militanza in Bolivia ma più in generale, ancora una volta, in America Latina.

Fin dalla fine degli anni Ottanta, García Linera ha dato un contributo molto importante al tentativo di aggiornare le categorie marxiste a fronte di una realtà come quella andina, caratterizzata dalla forte presenza indigena e dalla diffusione di specifiche strutture comunitarie, che si sono sì modificate attraverso l’esperienza coloniale e postcoloniale ma che sono ben lungi dall’essere scomparse. La cura dei Quaderni antropologici (1988) e del Quaderno Kovalevsky (1989) di Marx ha avuto per lui una funzione propedeutica all’avvio di un lavoro di ricerca culminato nel libro Forma valor y forma comunidad (1995) e proseguito poi all’interno del collettivo Comuna, molto influente all’interno dei dibattiti boliviani a cavallo del secolo. Focalizzato attorno alla “forma comunità”, questo lavoro poneva in evidenza la presenza all’interno della società boliviana di molteplici “strati” storici, non facilmente componibili in unità, e sottolineava come lo stesso capitalismo andino si dispiegasse secondo modalità profondamente eterogenee (ovvero, in particolare, senza generalizzare lo “standard” del lavoro salariato “libero”). L’antagonismo andava ridefinito sulla base di questa realtà, e un ruolo essenziale nello sviluppo dei movimenti sociali e della lotta politica andava riconosciuto agli indigeni.

Il grande ciclo di lotte aperto dalla “guerra dell’acqua” a Cochabamba, nel 2000, verificò nella sostanza questa ipotesi – in un Paese a larga maggioranza indigena in cui il potere, come García Linera sottolinea a più riprese in Democrazia, Stato, rivoluzione, era stato per secoli monoculturale, “bianco”. Negli anni successivi, lo stesso García Linera si avvicinò sempre di più a Morales e al MAS, che decise di candidarlo come vicepresidente alle elezioni vinte nel 2005, mentre la nuova carica lo portò a rompere con diversi suoi ex compagni del collettivo Comuna, che mantenevano una posizione critica rispetto alla dimensione istituzionale.

Proprio la posizione dello Stato all’interno del processo di trasformazione (della “rivoluzione”, scrive García Linera) è al centro del volume tradotto in italiano. Riprendendo le posizioni di Nicos Poulantzas (ma arricchendole attraverso un confronto con i classici della sociologia e in particolare con Pierre Bourdieu), García Linera definisce lo Stato “un processo, un agglomerato di rapporti sociali che si istituzionalizzano, si regolarizzano e si stabilizzano”. La lotta sociale diventa così un elemento interno alla costituzione dello Stato, e anzi le lotte sociali vengono valorizzate nella prospettiva del formarsi al loro interno di quella “volontà materiale di amministrare, di guidare ciò che è comune, l’universale di una società” – ovvero della “lotta per il potere statale”. In diversi capitoli del libro vengono descritti il formarsi in Bolivia di questa volontà da parte di un nuovo blocco sociale (un blocco di “forze sociali indigene-contadine-popolari”) e l’intensificazione dell’antagonismo tra “due blocchi contrapposti”, fino al presentarsi del “punto di biforcazione”. Quest’ultimo corrisponde al “momento giacobino della rivoluzione”, al conflitto aperto che in Bolivia si sarebbe determinato con il fallito colpo di Stato del 2008. Tanto Gramsci quanto Lenin vengono fatti giocare in questo schema, che combina costruzione dell’egemonia e risoluzione del conflitto.

Ci sono molte altre cose interessanti nel libro di García Linera, ad esempio gli interventi che si indirizzano alla sinistra europea e il tentativo di definire in termini generali l’attuale congiuntura del capitalismo globale. A me pare tuttavia, che questo ragionamento sullo Stato – che è al tempo stesso un ragionamento sulla “transizione” – sia l’aspetto politicamente decisivo del libro, nonché, più in generale, dell’esperienza di García Linera nei lunghi anni della sua vicepresidenza della Bolivia. La sua definizione processuale dello Stato gli consente indubbiamente di cogliere alcuni aspetti importanti del processo politico di trasformazione. Nell’insieme, tuttavia, resta l’impressione che García Linera finisca per essere preda di quel “feticismo dello Stato” che lui stesso analizza criticamente. Con il passare degli anni, lo Stato diventa – anche sotto il profilo teorico – la lente privilegiata (se non unica) attraverso cui viene letta la dinamica sociale nel suo complesso, e i “movimenti sociali” che dovrebbero guidare il processo di governo sembrano in realtà ridursi a una proiezione di quest’ultimo. Lo “Stato integrale” di cui parla García Linera è così necessariamente esposto al rischio di staccarsi dall’insieme dei processi e delle contraddizioni da cui è costituito, finendo per perdere progressivamente potenza ed energia politica. È quello che, in fondo, è successo in Bolivia e in altri Paesi latinoamericani.

L’analisi dello Stato proposta da García Linera, certo di grande interesse, sconta a mio giudizio altri limiti: in particolare, non fa i conti fino in fondo con la persistenza, nella transizione, di interessi capitalistici tanto nazionali quanto globali, che trovano rappresentanza anche all’interno della macchina statale. È una delle questioni poste dai dibattiti latinoamericani sul “neo-estrattivismo”, da cui sono venute radicali critiche da “sinistra” ai governi “progressisti”. García Linera non prende sul serio, poi, le critiche di autoritarismo e machismo che sono state rivolte da molti movimenti sociali, e in particolare dal movimento femminista, al governo di Morales. Ma proprio il movimento femminista conosce oggi una straordinaria diffusione in America Latina, e gioca un ruolo essenziale – di vero e proprio catalizzatore – nelle nuove ondate di mobilitazione e rivolta che attraversano la regione, dal Cile alla Colombia. Il principio dell’autonomia incarnato dal movimento femminista pone certo una sfida radicale al modello dello “Stato integrale” di García Linera, ma può offrire l’occasione per pensare in modo diverso il rapporto tra governi e movimenti sociali: al di là dell’azione di un governo che può presentarsi come “progressista” o “rivoluzionario”, processi di politicizzazione e di trasformazione sociale agiti dall’esterno dello Stato sono di importanza cruciale – e in ultima istanza da questi processi dipende la stessa efficacia dell’azione di governo in una prospettiva di trasformazione sociale. È una delle lezioni che dobbiamo derivare dall’esperienza latinoamericana degli ultimi anni: una lezione che riguarda l’America Latina, ma non solo.

Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 12 febbraio 2020.