Di MARIA ROSARIA MARELLA

1. Un dibattito polarizzato

A 35 anni dalla prima decisione, americana, in tema di surrogacy (Baby M, 1988) il dibattito pubblico sul tema è ancora acceso ma al contempo quasi immobile, cristallizzato su posizioni inconciliabili, il cui contrasto domina il discorso, in Italia e altrove, senza un’apparente via d’uscita.

Un primo schema argomentativo ha avuto diffusione soprattutto nel dibattito femminista: si tratta dell’opposizione birth power/commodification, che gode ora di nuova fortuna per il fatto di accomodarsi all’interno di un’altra dicotomia, quella fra riproduzione sociale e produzione,, oggetto di rinnovata attenzione critica. Alla condanna della mercificazione del corpo della donna gestante (e, per alcun3, del bambino) che la pratica della surrogacy comporterebbe si contrappone la rivendicazione della potenza generatrice femminile da giocarsi nel mercato per affermare la propria autonomia decisionale e trarne vantaggi in termini di potere economico e sociale.

Questa coppia di argomenti oppositivi fa da sfondo al conflitto fra autodeterminazione procreativa e (violazione della) dignità femminile che oggi domina il dibattito nostrano. Ciò che contraddistingue l’argomento “pro-choice” è l’affermazione della libertà di autodeterminazione delle donne in campo sessuale e procreativo, libertà che il diritto può regolare ma non sindacare nelle sue motivazioni di fondo. Il contro-argomento è noto: la pratica della surrogacy offende la dignità delle donne poiché fa della gestante un mezzo e non un fine, riduce il corpo materno ad un contenitore o macchina, nega il coinvolgimento della persona della gestante durante la gravidanza, svalutando e offendendo il valore della maternità.

A questa contrapposizione si ricollega un’ulteriore dicotomia, quella coercizione/consenso. Se chi sostiene l’autodeterminazione procreativa riconosce la libertà/validità del consenso prestato dalla futura gestante, la questione della dignità non è imprescindibile per chi ritiene che non possa parlarsi di libertà del consenso laddove la madre portante sia indotta a tanto da condizioni materiali di vita precarie e/o svantaggiate. Qui il fattore cruciale è la differenza di classe, spesso di razza, fra gestante e genitori d’intenzione.

Dopo decenni di dispute sul tema, è il momento di superare questa polarizzazione avvalendosi dello strumentario consolidato dell’analisi critica. La tutela dei soggetti coinvolti (nat@ e madre portante in primis) impone di scartare ogni soluzione preconcetta.

2. GPA e sexual citizenship

In primo luogo, vanno identificati i fattori che rendono il ricorso alla GPA desiderabile o addirittura ineludibile. Si possono individuare due ordini di ragioni rispetto alle quali non solo i modelli sociali dominanti, ma lo stesso regime giuridico della riproduzione (filiazione) non coitale (PMA da una parte, adozione dall’altra) sono determinanti.

Un primo dato è la rinnovata centralità dell’istituzione famiglia negli attuali percorsi della cittadinanza. La politica delle identità che tiene banco da decenni, col tramonto del welfare state, ha dato vita ad un modello di cittadinanza sessualizzata, radicata nel riconoscimento delle diverse identità marcate da genere e orientamento sessuale. La soggettività giuridica stessa si articola attraverso il linguaggio dei diritti, i quali si distribuiscono su base identitaria, con una rilevanza dominante attribuita alla sfera della sessualità. In questo quadro i diritti della famiglia sono un momento cruciale nella costruzione della sexual citizenship che richiede comportamenti conformi, distanti da espressioni devianti e non ordinate della sessualità. Di qui la rinnovata vis attractiva dell’istituzione famiglia, la diffusione del matrimonio egalitario nel diritto globale, e anche il farsi modello egemone dentro la comunità LGBTQ+ dell’omoparentalità, ora rivendicata come diritto umano. La diffusione della GPA come pratica riproduttiva non-coitale non è, dati alla mano, un effetto diretto del processo di emersione dell’omoparentalità, ma oggi è questo il tema che tiene banco nel dibattito pubblico italiano, contribuendo alla sua ideologizzazione.

La riaffermata centralità della famiglia nucleare richiama un secondo ordine di considerazioni occasionato dall’emergere di una vera e propria urgenza di procreazione biologico-genetica. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita tentano di risolvere l’infertilità nella coppia con il coinvolgimento di altri soggetti in età riproduttiva, i fornitori di gameti e/o di servizi gestazionali. Questa realtà non trova riscontro nel modello legale della famiglia nucleare, radicata nel paradigma della bigenitorialità. I problemi giuridici legati alla PMA sono originati da questa discrasia, in particolare dal rifiuto del diritto di riconoscere forme di genitorialità allargata, espandendo la nozione legale di famiglia.

Dal canto loro i sistemi adozionali vigenti non solo blindano il modello nucleare, ma costituiscono un ulteriore incentivo a ricorrere alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita e alla GPA. L’adozione non è terreno di riconoscimento di diritti parentali, le aspirazioni dei genitori d’intenzione rimanendo ostaggio di una iper-regolazione che per rispettare il principio del prevalente interesse del minore sottopone gli stessi a un percorso tortuoso e a uno scrutinio severo che spesso conduce ad esito negativo. Per la rappresentazione che trova nel diritto, la genitorialità sociale è perciò un’alternativa residuale rispetto alla genitorialità biologica.

Riassumendo, il modello della famiglia nucleare, biologica, eterosessuale e fondata sulla coppia ha vinto tanto sulle ‘sessualità non conformi’ quanto sulla genitorialità sociale, generando quel bisogno di diventare genitori e quell’urgenza del legame biologico cui la GPA fornisce una risposta efficace ancorché controversa. Il tutto ha preso forma all’ombra del diritto. Ma il diritto stesso è ora posto davanti a scelte dilemmatiche.

3. Quale dignità?

Al riguardo, è indicativo il discorso portato avanti dalle ultime Sezioni unite civili della Cassazione (sent., 30-12-2022, n. 38162) – in convergenza con un certo femminismo – in relazione alla condizione della madre portante, terreno su cui si gioca la sfida finale fra proibizionismo e opzione pro-choice. L’autodeterminazione riproduttiva – che sin dagli anni 70 ha ottenuto riconoscimento in molte giurisdizioni e talora anche copertura costituzionale – si ritiene non potersi spingere fino ad abbracciare la libera disposizione dei propri servizi gestazionali. D’altra parte, il best interest of the child ha consentito di preservare i rapporti di filiazione nati da GPA a dispetto dei divieti normativi di sorta. Il bando della pratica fa dunque leva sulla dignità femminile. La decisione di una donna di accedere alla pratica in veste di madre portante è letta nella prospettiva della mercificazione del suo corpo: la donna diventa mezzo e la sua dignità è calpestata.

È qui che altre valutazioni dovrebbero entrare in gioco, innanzitutto un confronto fra autodeterminazione e dignità. La libertà di autodeterminazione quale libera costruzione della sfera privata, a partire dalle scelte sul proprio corpo, implica l’esistenza di una sfera di relativa insindacabilità delle decisioni assunte dal soggetto rispetto ai valori dominanti in un certo ambiente sociale in un dato momento storico. La sua essenza countermajoritarian si pone al cuore dello statuto della moderna cittadinanza.

La dignità umana per contro è definita non dal soggetto della cui dignità si tratta, ma collettivamente e autoritativamente dall’autorità che si fa interprete del sentire comune. Ne deriva un’opposizione – quella autodeterminazione c. dignità – gerarchicamente ordinata al suo interno, e la conclusione che la libera scelta di una donna sul proprio corpo può ben essere sindacata in nome del rispetto della dignità umana. Si tratta però allora di comprendere se e quando possa darsi libertà di autodeterminazione sul proprio corpo; se e quando una valutazione in termini di dignità ne costituisca il limite, quando l’autodeterminazione debba lasciare il passo all’eteronomia: rispetto alla scelta di fare sesso a pagamento? Di lavorare come bar dancer? Di abortire? Di far uso di contraccettivi? Sì? No? E in cosa la surrogacy è analoga o diversa da questo tipo di scelta? Queste domande non possono restare inevase. Costituiscono il cuore dello statuto della persona nel sistema costituzionale.

Ma l’ordine costituzionale impone anche un altro livello di considerazioni. L’indeterminatezza della nozione di dignità reclama uno scrutinio più accurato, poiché l’esito della controversia dipende in larga parte dal significato che si attribuisca al termine dignità. A quale dignità ci si appella quando la si chiama in causa a fondamento del divieto di GPA? Nella nostra costituzione la dignità è declinata in senso sociale, a partire dal richiamo alla “pari dignità sociale” dell’art. 3, 1° co. Si tratta dunque di una nozione che trova concretizzazione nel principio di uguaglianza, di un sintagma che evoca la materialità dei rapporti sociali e non può eludere la considerazione dei bisogni e delle condizioni materiali di vita dei “cittadini” e delle “cittadine” per riflettere l’immagine, astratta, di un’essenza umana intangibile, sganciata dalla materialità delle esistenze.

Sicché, quando si lamenta la lesione della dignità femminile che si suppone prodotta in re ipsa dalla GPA, così come fanno da ultimo le Sezioni Unite civili, si guarda a quell’astrazione e non alla concretezza dell’esistenza, trascurando le chance di empowering che l’accesso alla GPA può offrire per un’aspirante madre portante in termini di mobilità sociale, di miglioramento delle proprie condizioni di vita. Eppure tanto è iscritto nell’idea di pari dignità sociale, cioè di una nozione che non può dirsi interamente eterodeterminata, ma al contrario si definisce nel contesto dell’uguaglianza sostanziale attraverso l’auto-percezione dei propri bisogni. Nella lettura della Cassazione, invece, la rilevanza della determinazione del soggetto è oscurata ogniqualvolta le sue scelte si discostino dal modello maggioritario che si vuole delineato nel programma dell’art. 3 cost.

4. Una questione redistributiva

L’argomento cavalcato da chi è a favore del divieto fonda la lesione della dignità femminile sulla mercificazione del corpo della donna, in contrapposizione alla rivendicazione di un’autonomia riproduttiva da giocarsi anche nel mercato. Ora, la contrapposizione fra la pretesa di agire la potenza materna come espressione di autodeterminazione e lo spettro della commodification che ciò comporterebbe non è priva di ambiguità. Da una parte l’esaltazione del birth power non fa i conti con i limiti e i condizionamenti che il potere di negoziazione della gestante incontra nel mercato della surrogacy; dall’altra la mercificazione dell’umano è fenomeno molto più subdolo e pervasivo di quanto gli alfieri e le alfiere del divieto di GPA non siano disposti a riconoscere.

Una chiave di lettura adeguata alle trasformazioni in atto è il superamento della dicotomia produzione/riproduzione, capace di disvelare la continuità che lega e sovrappone questi due ambiti della realtà sociale. Sebbene negato come “lavoro” da un ordine sociale segnato da due distinti e concomitanti assi di oppressione – lo sfruttamento capitalistico e l’ordine patriarcale – il lavoro riproduttivo si rivela funzionale alla sfera della produzione e del mercato, essenziale per la riproduzione della forza lavoro. E dunque la sua subalternità alla produzione, il suo confinamento al luogo degli affetti e dell’istintività, l’esaltazione della sua ‘naturalità’ contro l’artificiosità del mercato mostrano il loro connotato ideologico, funzionale al mantenimento di una gerarchia sociale segnata dal genere. Al tempo stesso la rivendicazione politica del carattere produttivo della riproduzione sociale, la sua vocazione emancipatoria ed egalitaria, si confronta con l’espansione del mercato a questa sfera delle attività umane, col portato di sfruttamento – ma anche di empowering – che ingenera. È in sostanza il momento di problematizzare il discorso della mercificazione oltre l’opposizione dignità/commodification. È necessario, cioè, affrontare l’analisi dell’accesso al mercato GPA come forza-lavoro dal punto di vista dei suoi effetti distributivi. Ad esso si intreccia il tema del simbolico, degli stereotipi culturali e dello stigma sociale che si associano alla maternità e al lavoro di gestante. L’esito sarà di fornire una chiave di lettura articolata dell’intreccio fra piano giuridico e piano culturale.

Il tema diventa, insomma, il conflitto distributivo sul valore prodotto dalla cooperazione fra le parti del contratto, cioè sull’attività svolta, sul servizio procreativo complessivamente inteso. La madre portante, mossa da bisogno o da calcolo di convenienza che sia, non è il soggetto favorito nella distribuzione fra le parti del valore prodotto – non siamo così ingenue da non vederlo. D’altra parte, però, è protagonista di un altro conflitto distributivo, quello col compagno/marito/partner in ordine all’appropriazione del valore del lavoro riproduttivo svolto in casa. E qui sappiamo che le donne vincono di rado, soprattutto per una questione di asimmetria di potere di negoziazione, dentro e fuori la famiglia. L’accesso al mercato della GPA va valutato da dentro questo cortocircuito come occasione per uscirne: la gestazione è prerogativa femminile e la surrogacy fa perno sul riconoscimento del valore produttivo del lavoro riproduttivo. In altre parole, fornisce quell’alternativa troppo spesso latitante, attribuendo alla gestante un diverso potere di negoziazione, nella propria famiglia innanzitutto.

Se alla radice è la preoccupazione per la dignità umana di alcune – principio giuridico della cui varietà di registri già si è detto – ci si deve sottrarre alla tentazione di rifugiarsi nell’astrazione uniformante per dare conto del contesto (patriarcale) e porsi il problema in termini di alternative. E cioè: è invece dignitosa per una donna la vita condotta all’interno di un ménage familiare non egalitario, in cui la mancanza di autonomia reddituale si traduce in mancanza di libertà, in subalternità al compagno/marito/fratello/padre? La vita vissuta all’interno di un matrimonio o un’unione magari violente – dove violenza è spesso anche violenza economica? Quale dignità dentro la mancanza di fatto di alternative, dentro l’assenza di prospettive?

Per altro verso è ideologico l’appiattimento della prestazione della madre portante nella dimensione della mercificazione quale condizione avvilente di per sé. Il lavoro riproduttivo può conservare il proprio corredo di cura, affettività e solidarietà pur se prestato nel contesto dello scambio. Lo scambio non necessariamente elide la solidarietà fra le parti. Perché mai una donna che offre i propri servizi gestazionali a chi non può diversamente procreare non dovrebbe essere gratificata dall’opportunità di mettere la propria capacità generativa al servizio del progetto procreativo altrui? Il portato emotivo positivo, insieme ad una retribuzione difficilmente attingibile altrimenti, fa della GPA un’alternativa concreta, la chiave di una diversa prospettiva sociale.

Ciò che resta sullo sfondo è un problema generale di giustizia economica, che mobilita la questione del lavoro riproduttivo femminile nel suo complesso e che nessuna regola giuridica in vigore, proibizionista o permissiva, è in grado di affrontare adeguatamente.

5. Dietro il totem della maternità

L’istaurarsi di un mercato della GPA, e di un turismo procreativo di dimensioni globali, richiede di prestare attenzione ad ulteriori aspetti. È noto che l’universo femminile coinvolto nei mercati della surrogacy sia attraversato dalle linee della classe e della razza. Lo è la forza-lavoro impiegata – spesso non bianca e non abbiente – come il gruppo delle madri di intenzione, di condizione sociale tale da poter affrontare i costi della pratica. Inoltre, in alcuni paesi la regolamentazione della surrogacy ha determinato la creazione di un mercato del lavoro transnazionale. La forza-lavoro impiegata è inquadrata nel livello più basso e informale del mercato del lavoro, con differenze di costi di ‘manodopera’ e di selezione di classe e razza fra Nord e Sud del mondo.

Apparentemente, il conflitto di classe che viene così a rappresentarsi si riflette nell’articolarsi di una concezione di maternità mutevole, che varia a seconda del luogo e del ruolo rivestito all’interno del contratto di surrogacy: una maternità provvisoria, svuotata di ogni allure sacrale per la madre portante, tenuta per contratto a dismettere il suo ruolo di madre all’indomani del parto; una maternità, quella della madre d’intenzione, esaltata dal ricorso alla GPA, l’accesso alla quale, mettendo in scena la forza del desiderio di genitorialità, rappresenta la celebrazione della identità sociale di madre quale tassello della cittadinanza sessualizzata. In apparenza, dunque, l’accordo di surrogacy ipostatizza un’idea classista di maternità, riconosciuta e negata a seconda del ruolo rivestito nel contratto, cioè del gruppo sociale di appartenenza, con una possibile diversa enfatizzazione della distanza fra le due parti dell’accordo in ragione della localizzazione nel Nord ovvero nel Sud del mondo. Mi sembra, tuttavia, che l’analisi debba spingersi oltre.

In primo luogo, in sistemi giuridici che vietano la pratica come il nostro la stessa maternità d’intenzione è in prima battuta negata. L’attualità sta mostrandoci la brutalità dell’impatto di un tale orientamento sulle vite dei bambini e dei genitori, pur se l’obiettivo al momento è limitato all’omoparentalità. Secondo la giurisprudenza dominante, il certificato di nascita formato all’estero non è trascrivibile e la madre d’intenzione acquista lo status genitoriale solo successivamente, in virtù del ricorso all’adozione in casi particolari. Alla luce di questo regime, pertanto, è la maternità tout court ad essere relegata ai margini, mentre il legame di filiazione ruota intorno alla paternità, asse portante legale del marchingegno procreativo.

Inoltre, il tema della maternità è coinvolto nei rapporti fra mercato e forza lavoro femminile. La genitorialità nella società contemporanea diventa uno snodo attraverso cui mettere al lavoro e governare una serie di soggettività già ‘profilate’ sulla base del mosaico delle identità che pretendono di modellare le forme di vita. In questo quadro la politica del best interest of the child ha favorito la creazione di un business della genitorialità, di cui l’omoparentalità rappresenta solo un settore. Uno dei risvolti più inquietanti del ricorso alle biotecnologie procreative ha a che vedere con l’esigenza del mercato di mantenere alto il livello di produttività del lavoro delle donne nella loro fase fertile, particolarmente ove si tratti di lavoro professionale ad alta redditività (università ‘eccellenti’, law firms, corporation management, ecc.). Negli Stati Uniti, ad esempio, alcune grandi università promuovono e sostengono i costi della crioconservazione degli ovociti delle dipendenti ‘di punta’, in modo da sintonizzare la programmazione di eventuali gravidanze con le esigenze dell’istituzione. In questa direzione un ricorso massivo alla surrogacy aprirebbe a un mondo di nuove possibilità (di sfruttamento) per le imprese e i datori di lavoro, dal momento che la redditività di una professionista di alto profilo ha un valore di mercato enormemente superiore al costo di una pratica di GPA.

Insomma, ciò che è in gioco è la libertà procreativa mentre è goduta ed esercitata come tale. Al riguardo è utile capire quali sono i dispositivi messi in campo dal diritto, come funzionano nel governo delle vite, in che misura ce ne si può avvalere senza rimanerne schiacciati. La genitorialità realizzata con l’ausilio di terzi è una chance e un affare economico dagli esiti distributivi complessi e nebulosi. Il best interest garantisce il benessere dei bambini e favorisce la realizzazione di forme di genitorialità ‘non naturali/tradizionali’. L’una e l’altro insieme possono produrre libertà e benessere per le vite coinvolte e/o ulteriori occasioni di sfruttamento delle donne in varia guisa, nel Sud e nel Nord del mondo.

6. Il problema del limite

Il quadro che ne risulta raffigura un classico tema rodotiano: quello dei rapporti fra diritti e tecnologie alle soglie del limite. La GPA è una pratica di procreazione medicalmente assistita che consente superare un limite biologico, quello dell’infertilità. Ma insieme al limite naturalistico del possibile, sposta in là un limite etico – quanto sia giusto manipolare la maternità – e mette il diritto di fronte all’alternativa fra accettare e regolare lo slittamento di quel limite, o negarlo facendo come se quel limite nella realtà non fosse già stato modificato dalla tecnica.

La difesa della natura – la naturalità della procreazione biologica, l’innaturalità del coinvolgimento di una donna terza – non è una prospettiva percorribile, tanto meno per il diritto. Non esiste la natura che non sia già stata manipolata dalla tecnica e dalle rappresentazioni umane. E una teoria del diritto non può spacciare per conforme a natura, dunque legittimo e giusto, ciò che è frutto di scelta politica.

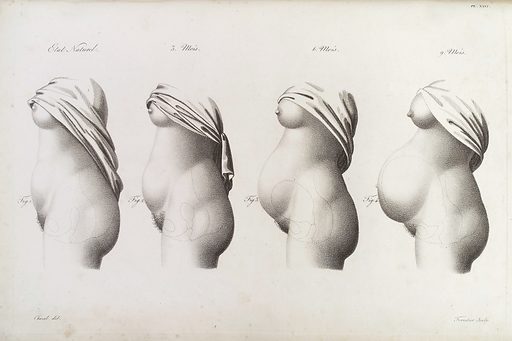

Ciò è quanto sta accadendo sul terreno della surrogazione di maternità. L’argomento giuridico che fa leva sulla dignità umana è qui condizionato da un alibi naturalistico e giocato in chiave conservativa: è degno ciò che è conforme a natura, il superamento del limite posto dalla natura “mina nel profondo le relazioni umane”. Dalla ‘manomissione’ della presunta naturalità della maternità discende l’offesa alla dignità femminile. Ma la maternità è più un artefatto culturale e giuridico che non un fatto naturale: è la stessa storia del diritto a insegnarcelo.

E allora se al diritto si vuole riconoscere un ruolo, questo non può risiedere nella negazione del superamento di un limite che si presume naturale, ma piuttosto – come Rodotà ha insegnato – nel governo di esso e nella soluzione dei conflitti che attorno vi si affollano.

Lo slittamento del limite non può governarsi con la previsione di un reato universale, strumento inattuabile e rozzo oltre che ideologico e retorico. Ma lo stesso sfruttamento della forza-lavoro femminile che dallo slittamento del limite può derivare dà luogo a conflitti che il semplice divieto non governa e non riesce a cogliere.

Il superamento del limite pone chi si occupa di diritto davanti all’inadeguatezza delle regole vigenti in materia di filiazione, in particolare alle forzature cui il paradigma della bigenitorialità costringe. I conflitti intorno alle tecniche di PMA sono dovuti in larga parte a questa ragione. Immaginare che le relazioni umane siano degne solo se alle spalle c’è il modello nucleare di famiglia e la coppia genitoriale, o se lo sfruttamento del lavoro clinico viene impedito, ferme restando tutte le altre forme di sfruttamento che si danno fra riproduzione sociale e produzione, significa condannare il diritto a operazioni di retroguardia sacrificando i diritti e le libertà di molt3.