di MOIRA BERNARDONI.*

Il presente testo è il capitolo 4 di AA.VV. (2013) “#Gezipark. Coordinate di una rivolta”, Edizioni Alegre, Roma. Sul sito disponibili le prime pagine: http://ilmegafonoquotidiano.it/libri/gezipark

|

Manifesto del Muro, luglio 2013[1]

1. Repressione mediatica

La comunicazione è una delle questioni centrali da integrare in un resoconto interpretativo della resistenza di Gezi. Perché allora aprire una parentesi di approfondimento sui graffiti anziché sui social media? Già ampiamente discusso è il ruolo di social network come Twitter e Facebook, che si sono riconfermati, anche nel caso della rivolta di Gezi, strumenti imprescindibili per organizzare e coordinare le mobilitazioni, per comunicare e diffondere informazioni e anche per costruire rete. Il cyberspace è subordinato alla logica che domina l’uso e la regolamentazione dello spazio fisico e, in questo caso, urbano proprio in quanto spazio ed essendone un prolungamento immateriale e virtuale. Oltre che essere scenario di lotta e oggetto conteso da riappropriare, lo spazio fisico della metropoli è un prodotto sociale, al contempo mezzo di comunicazione e strumento di resistenza. Dire che i muri raccontano è dire che la loro funzione di confini non si riduce a quella di indicare il limite degli spazi di proprietà pubblica o privata, ma si estende a quella di mezzi di espressione e comunicazione, diretta o indiretta che sia. In quanto prodotto sociale, scriveva Henri Lefebvre, lo spazio (urbano) non solo riflette i cambiamenti socio-politici ma ne è strumento, tanto che una trasformazione rivoluzionaria delle relazioni sociali richiede la produzione di spazio nuovo, la cui logica, cioè, eluda quella del sistema politico-economico dominante. [2]

Ogni analisi di eventi insurrezionali più o meno vicini nello spazio e più o meno lontani nel tempo, da Piazza Tahrir a Puerta del Sol, dal Sessantotto al Settantasette, sarebbe incompleta se, tra l’altro, non si prendesse in esame la costante presenza di graffiti. L’analisi qui si sofferma sui graffiti di Gezi e sulla loro resistenza alla normatività dello spazio così come ai tentativi di repressione. Le osservazioni si basano su una selezione di dati raccolti direttamente a Istanbul, principalmente nella zona tra casa mia e Gezi, tra Taksim e la vicina Gümüşsuyu, fotografati per la maggior parte tra fine maggio e metà giugno, passando ogni giorno per Istiklal Caddesi e le sue traverse laterali.

Una rassegna critica dei graffiti di Gezi è pensata dunque come un’occasione per discutere di resistenza nello spazio e per dare visibilità agli spazi di resistenza, a maggior ragione alla luce dell’estenuante clima di repressione mediatica che caratterizza il contesto storico-politico della Turchia in generale e quello specifico di Gezi, sia durante che dopo la rivolta.

Uno tra gli esempi più discussi di auto-censura durante la rivolta riguarda la CNN Türk, uno dei maggiori canali televisivi di informazione nazionale che, durante i duri attacchi e i conseguenti scontri del 31 maggio, ha proposto un documentario sui pinguini anziché trasmettere in diretta dalla zona Taksim. Da allora il pinguino è diventato uno dei simboli della resistenza (Foto 1). Il tradizionale controllo a cui la comunicazione mainstream è soggetta dà luogo ad innumerevoli restrizioni ma anche a vari effetti collaterali. La viralità di immagini di pinguini con maschere antigas o bandane sul becco attesta l’allargamento della presa di coscienza dell’esistenza di meccanismi di controllo mediatico, stimolando anche il dibattito sulla questione dell’auto-percezione di una larga parte della popolazione turca, da decenni tenuta allo scuro delle complesse dinamiche di guerra che sconvolgono le province del sud-est del paese.[3]

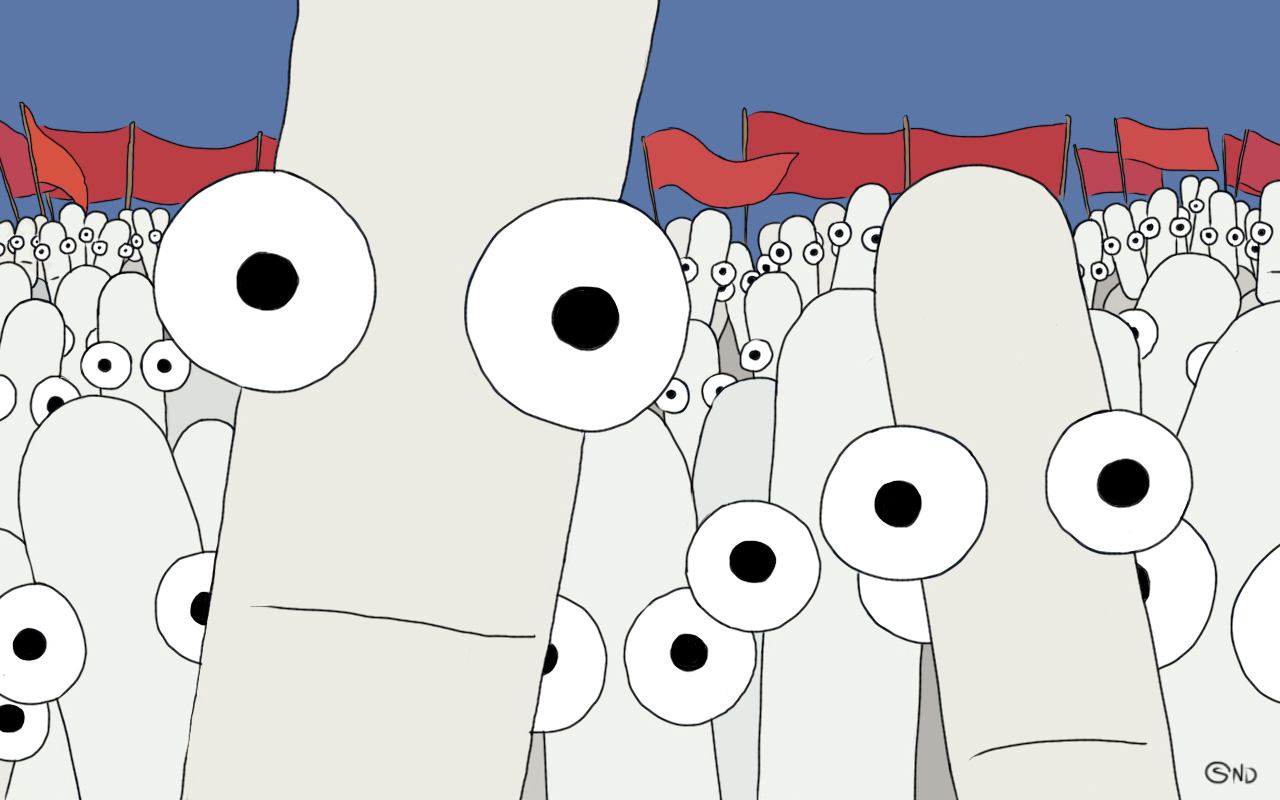

La strategia della repressione non ha risparmiato neanche i graffiti. Di graffiti al parco ce n’erano già da fine maggio, ma con l’intensificazione e l’espansione delle proteste hanno assunto dimensione e identità della rivolta, rispecchiandone e mediandone il carattere «metropolitano» e «moltitudinario».[4] Una miriade di scritte proiettava sui muri molteplicità e trasversalità del movimento di resistenza. In quei giorni chiunque ha preso in mano una bomboletta spray, indipendentemente dall’età e dall’estrazione socio-culturale, e ogni tentativo di categorizzare gli autori in gruppi ben definiti è piuttosto arduo. La stragrande maggioranza dei graffiti di Gezi erano scritte o stencil, e non murales come nel caso dei graffiti dell’insurrezione del Cairo. L’esplosione immediata di energia ha lasciato tracce in ogni città a cui si è estesa la resistenza, come se riterritorializzare attraverso i graffiti fosse un’attività non solo politica ma, in parte, anche ludica. Immediata è stata anche la reazione delle autorità; un’armata di imbianchini li ha ridotti ad innumerevoli chiazze di grigio e di quei graffiti solo alcuni restano visibili (Foto 2, 2b e 3). Nonostante la maggior parte sia stata coperta con la giustificazione che fossero opere di vandali (i cosiddetti çapulcular), incancellabile è la memoria dell’effusione di ironia prorompente che sprigionavano, tanto che dipingere spazi di resistenza continua ad affermarsi come una pratica vincente di disobbedienza civile. Celebri sono diventate, ad esempio, le scalinate colorate di Istanbul e il dibattito che hanno suscitato è utilissimo ad inquadrare la questione in maniera paradigmatica.

2. Estetica della resistenza

Il 27 agosto i quartieri di Cihangir e Fındıklı si svegliano uniti da un arcobaleno di colori, attirando così l’attenzione dei residenti e anche quella dei turisti (Foto 4). Il responsabile risulta essere un ingegnere in pensione, senza particolari obiettivi esplicitamente politici in mente se non quello di abbellire la zona. La notte del 29 agosto operai della municipalità del distretto di Beyoğlu ridipingono le scale dell’ormai abituale grigio, attirando ancora più attenzione e reazioni sui social media, tanto che la municipalità è costretta a ridipingerle dei colori dell’arcobaleno. La vicenda continua ad Ankara, Batman, Tunceli, Diyarbakır e Bursa, dove pitturare scale è diventata una pratica dislocata e diffusa di riappropriazione urbana. Morale della storia? In molti si organizzano attraverso i social media e si ritrovano in strada a affermare resistenza ad un grigio totalizzante ed omogeneizzante che tenta, a forza, di arrestare ogni tentativo di produrre differenza.

Nel frattempo il sindaco della municipalità di Beyoğlu dichiara di approvare l’azione dell’ingegnere in pensione, stigmatizzando però la mancata richiesta del permesso alla municipalità. Indubbio è che Gezi ha modificato la nostra sensibilità e percezione dell’ambiente circostante e che l’esperienza estetica della resistenza di Gezi come qualcosa di bello e piacevole ha prodotto reazioni nuove, diverse da quelle che normalmente ci si aspetterebbe. Non si tratta solo di percepire il disordine dei colori come più bello dell’ordine del grigio, ma piuttosto di una risposta multicolore partita dal basso all’ennesimo tentativo di decisione dall’alto. Come la moltitudine di Gezi è corpo eterogeneo e variopinto, così la materialità della strada si vivacizza di una molteplicità di tinte, la quale può solo stimolare la diversione da un pensamento dicotomico.

La foto ritrae più che un arcobaleno di scalini; contiene, infatti, diversi degli elementi caratterizzanti la resistenza (dei graffiti) di Gezi. Oltre a “una manciata di alberi” e all’immancabile curiosità di un turismo a caccia di frammenti di insurrezione da fotografare, c’è gente seduta su una scalinata che, come il parco, da mero spazio negletto di attraversamento diventa spazio con valore d’uso aggiunto. Sulle pareti di sinistra c’erano già graffiti tradizionali del genere hip-hop, ma il muro di destra è quello che riassume la dinamica di resistenza. L’estetica grigia della repressione non ha frenato la sovrapposizione di nuove scritte di protesta, come quella che nella foto si rivolge a Berkin, quattordicenne colpito alla testa da un candelotto di lacrimogeno e in coma da giugno, incitandolo a resistere (diren). La storia delle scale multicolore non esaurisce qui i suoi indizi d’analisi. Gli scalini di Fındıklı non li hanno pitturati né abituali graffitari né attivisti, ma un ordinario cittadino. Questo fatto conferma che produrre spazi di resistenza non è appannaggio di militanti o artisti “di professione”. Sono dunque diverse le domande che scaturiscono.

Qual è il ruolo dell’estetica e per estensione dell’arte in certe fasi di profonda trasformazione? Tutt’altro che una novità, gli artisti si possono ispirare a obiettivi rivoluzionari per creare e in molti, infatti, si sono già fatti ispirare dalla resistenza di Gezi, ma c’è di più. Molti sono anche gli artisti militanti che hanno direttamente messo la propria arte a disposizione della rivolta, trasformandola così in mediattivismo. Se emblematica è la foto del musicista di spalle che risponde alla violenza di un TOMA con la musica della sua chitarra, Haydi Barikata del collettivo musicale istanbuliota Bandista si è riconfermata una delle canzoni di protesta e successo tra le nuove generazioni di manifestanti. Ricordo, inoltre, l’energia e le emozioni scaturite dall’ormai famoso pianoforte sulle scale d’ingresso al parco, di fronte a una barricata innalzata in seguito allo sgombero di piazza Taksim dell’11 giugno. La notorietà è in parte un segno dell’efficacia dell’arte come mezzo di comunicazione e catalizzatore di curiosità mediatica ma, notorietà a parte, mi preme precisare come la musica di quella sera è stata capace di modificare l’atmosfera del parco, permettendo agli animi della folla di fluttuare da uno stato di alta tensione ad emozioni forti e condivise. A colori è anche il ricordo di una gioia – spinoziana e contagiosa – ridiffusasi in quel triangolo di spazio tra le nostre tende, il bar çapulcu e l’instancabile infermeria quando il 13 pomeriggio scoppiano le danze e i canti al suon di bu daha başlangıç, mücadeleye devam! (Questo è solo l’inizio, la lotta continua!), uno degli slogan di protesta trasformato nel ritornello di una canzone dal gruppo Yolda.

Numerosi gli esempi di altre performance, più o meno artistiche, culturalmente diverse tra loro e non necessariamente pratiche di attivismo culturale: dai dervisci rotanti e tangheri con maschera antigas all’halay (danza tradizionale curda), passando per la samba degli attivisti del Rhythms of Resistance e del gruppo Samba Istanbul, fino all’immobilità del duran adam (“standing man”) e di quanti lo hanno imitato.[5] Il mio obiettivo, però, non è capire fino a che punto siano opere d’arte artefatti come l’albero dei desideri di piazza Taksim, con post-it come foglie; mi interessa di più decifrare la forma e i contenuti di quei desideri, riflettendo, ad esempio, sulla performatività di una rivolta o addirittura di una rivoluzione. Se performance è sinonimo di esibizione ma anche di compimento, allora la teatralità tattica della rivolta non intacca il grado di realtà, ovvero della storicità di quel cambiamento che la società locale si è impegnata a mettere in scena. Quelle menzionate non costituiscono altro che forme di protesta pacifiche e di riappropriazione di spazio, così come le scale colorate e i graffiti. Capovolgendo tali considerazioni, mi chiedo allora se altri esempi di azioni di protesta, apparentemente non esteticamente rilevanti, siano anch’essi atti performativi.

Non penso tanto al guerrilla knitting sugli alberi di Gezi o all’istallazione di candele che, accese ogni sera, davano forma alla scritta Taksim halkındır (Taksim è del popolo). Penso piuttosto al manifestante con un cartello in mano che dice kimyasal Tayyip (Tayyip il chimico): per bloccare l’avanzata di un TOMA rimane seduto in strada a resistere per tutto il tempo che, per l’appunto, è stato spruzzato con delle sostanze chimiche e urticanti. La combinazione di resistenza fisica e tattica comunicativa è una formula spesso efficace a concentrare attenzione mediatica, anche se le motivazioni per cui si cerca di attirarla possono anche andare oltre l’urgenza di diffondere informazioni, fino a generare, in certi casi, una vera e propria spettacolarizzazione della rivolta. Solitamente mascherati da Guy Fawkes (ormai più noto come Anonymous), molti erano i giovani che, in piedi sulle barricate a sventolar bandiere o seduti abbracciati su quelli che erano bus di linea prima di diventare anch’essi barricate, sembravano non aspettar altro che essere fotografati e immortalati. Maschere antigas, occhialini e caschi erano gli armamenti a nostra disposizione nei momenti di guerriglia urbana, ma anche accessori carnevaleschi quando Gezi assumeva l’atmosfera di un festival. Questo significa che possiamo figurarci i graffiti di protesta come mere decorazioni ad incremento dell’atmosfera festaiola di rivolta? Lungi dal voler discutere un loro eventuale valore artistico, mi preme piuttosto evidenziare come anche i graffiti di Gezi possano costituire una pratica performativa. Una performance è l’esecuzione di un’azione in un particolare luogo e momento particolare; performativo non è un atto che descrive l’azione o un fatto, performance è un’opera che coincide con l’azione stessa. I graffiti di Gezi realizzano l’atto di resistenza e riappropriazione spaziale che de-scrivono, come emerge in maniera paradigmatica nel caso di scritte come diren (resisti) o Taksim bizim, Istanbul bizim! (Taksim è nostra, Istanbul è nostra!) (Foto 5). Ed ecco che ci ritroviamo di nuovo sulle scalinate multicolore.

L’ingegnere in pensione voleva solo abbellire l’ambiente circostante, ma le conseguenze della sua azione – per certi versi performativa – non hanno solo valore estetico ma, soprattutto, altamente politico. Il mio riferimento a un’estetica della resistenza, dunque, non mira a speculare sull’estetica come sfera più o meno autonoma dall’etica e dalla politica, né tantomeno ad una critica dei graffiti per giudicarne l’eventuale bellezza o bruttezza. A qualcuno piacerà chiedersi se i graffiti di Gezi contribuiscano a sfidare forme tradizionali di estetica, a me interessa capire se e come contribuiscono a una critica della normatività di uno spazio proprietaristico, ovvero di uno spazio che non sfugge alla logica della proprietà, sia essa privata o pubblica. Obiettivo di queste riflessioni non è, infine, neanche un’etnografia della strada o dei graffiti; anziché approcciare i graffiti per la loro produzione culturale, il mio tentativo mira a esaltare la resistenza come caratteristica essenziale della pratica in sé, indipendentemente e dipendentemente dai contenuti coinvolti. Assumendo il paesaggio prodotto da processi di urbanizzazione sfrenata come l’estetica di un ideale di modernizzazione imposto dall’alto, il contro-paesaggio s-regolato prodotto dai graffiti di Gezi è percepito come realizzazione di un’estetica della resistenza, indirizzando così l’analisi verso un’altra prospettiva, quella della politica dello spazio e dello spazio della politica.

3. Una forma di riappropriazione spaziale

Osservo i graffiti di Istanbul da molto prima della rivolta di Gezi, esaminandone il significato politico assume alla luce di tendenze globali e storie locali. Partendo dall’ipotesi che i graffiti sono indicatori di resistenza spaziale, il mio scopo è speculare sulla nozione di valore strategico dello spazio urbano, riflettendo sia sulla forma della pratica che sui contenuti. Premetto che sono solita utilizzare “graffiti” come termine generico per riferire a interventi diversificati ma accomunati dal fatto di essere concepiti e percepiti come tracce per lo più urbane. In altre parole, pur riconoscendo sostanziali differenze tra la street art e i più tradizionali graffiti frutto di una continuità “sotto”-culturale con i graffiti delle periferie newyorkesi degli anni Settanta, il mio approccio tende a andare oltre semplicistiche, retoriche e pregiudiziali distinzioni di carattere estetico, morale e legale tra vandalismo brutto e (street) art bella.

Come pratica tradizionalmente illegale, i graffiti trasgrediscono relazioni di proprietà consolidate e norme spaziali riconosciute come valide, violando confini stabiliti e marcando confini territoriali alternativi. Come pratiche di riterritorializzazione e riappropriazione di spazio i graffiti riempiono provvisoriamente lo spazio di resistenza aperto dal divario tra confini di legalità e territori di legittimità. In altre parole, l’obiettivo è concettualizzare nozioni come spazio comune e diritto alla città(dinanza) al di là della tradizionale dicotomia tra pubblico/statale e privato. Ciò non può prescindere dalla constatazione che le controversie sul diritto a visibilità e uso derivano non solo da questioni normative relative a contenuti e casi specifici ma sono legate principalmente alla forma del processo decisionale.

Lo spazio dei graffiti riproduce quella che Lefebvre definì contraddizione tra proprietà e appropriazione, ovvero la contraddizione tra valore di scambio e valore d’uso dello spazio.[6] Tale contraddizione avviene nello spazio e attraverso lo spazio, e questo passaggio è cruciale per comprendere fino a che punto i graffiti possano resistere nel loro essere una pratica di resistenza spaziale. Con il termine normalizzazione mi riferisco, invece, al processo attraverso cui il sistema dominante, una plutocrazia neoliberale, cerca di nullificare le differenze prodotte, reprimendole con violenza o assimilandole. Violenta è la “grigificazione” dei graffiti di Gezi, mentre in alcuni quartieri, come ad esempio Galata e Cihangir, si assiste già da tempo ad una parziale accettazione dei graffiti in quanto espressione di creatività artistica, vale a dire in quanto (street) art che potenzialmente valorizza lo spazio urbano. Non va tralasciato, però, che in un’epoca metropolitana come la nostra, segnata da profondi processi di trasformazione della struttura socio-culturale delle città, meglio noti come gentrificazione, il valore implicato non è solo quello estetico-decorativo ma in primis quello di scambio. Processi di normalizzazione dello spazio reclamato e riappropriato dai graffiti confermano semplicemente la tendenza alla mercificazione di tutto. Lo spettro del capitalismo è un dato di fatto che si aggirava anche tra i viali della comune di Gezi e i venditori di merchandising insurrezionale erano, per l’appunto, ben forniti perfino di bombolette spray.

Muri e superfici visibili delle città sono interfacce sociali occupate da simboli e, talvolta, sono carichi di per sé di profondi significati simbolici. In quanto tali esercitano una funzione comunicativa in base a obiettivi strategici (del potere) e contro-strategici (dei contro-poteri). Della rivolta i graffiti di Gezi riproducono non solo i contenuti ma anche il metodo; occupano spazio pubblico, spazio, cioè, di proprietà dello stato fintantoché non ancora privatizzato (Foto 6). Quella di Gezi è stata, infatti, una riappropriazione di spazio urbano e politico d’azione ma, se il parco è un bene comune, viene il dubbio se sia possibile dire che l’abbiamo “occupato” o se sia piuttosto stato “liberato”. Lo spazio sporadicamente sfugge alla logica della proprietà sia essa privata o, per riflesso, pubblica. Sembra dunque sensato chiedersi se esista un’altra via per costruire spazio comune che non passi per l’occupazione di spazio pubblico.

Come per le scale multicolore, il valore politico dei graffiti di Gezi non dipende ovviamente solo dalla loro legittima illegalità e neanche deriva da un progetto contro-strategico, ovvero pianificato, di guerriglia estetica. La rivolta di Gezi era inaspettata tanto quanto la sua essenza moltitudinaria, e l’esplosione dei graffiti della resistenza è stata frutto più di spontaneità che di progettazione. Ciò non nega, però, il loro altissimo valore in quanto tattica di guerriglia comunicativa che ha contribuito al movimento di resistenza, un movimento di contro-strategica riappropriazione di spazi vitali di (r)esistenza. La resistenza che producono è perciò il risultato di un atto politico consapevole ed intenzionale di mediattivismo e, nel caso della street art, di mediartivismo. Va inoltre precisato che il grado del loro valore d’uso contro-strategico non è una variabile costante. Dipende, infatti, non solo dalla forma e dai contenuti politici espressi ma anche dal contesto, sia quello generale della rivolta che quello particolare legato al valore politico e simbolico della specifica ubicazione. Se Taksim non è Tahrir, e se a Istanbul non abbiamo un corrispettivo di Mohamed Mahmoud street, ciò non toglie l’importanza di luoghi comuni fissati ormai nella memoria collettiva.

I luoghi riappropriati non si limitano alla facciata dell’AKM, il Centro culturale Atatürk, occupata durante la rivolta da striscioni di varie organizzazioni politiche, presto sostituiti da enormi bandiere turche e da una gigantografia di Atatürk a simboleggiare la ripresa del controllo dello spazio di piazza Taksim, evacuata con quantità crudeli di gas l’11 giugno. Emerge così il peculiare significato dei graffiti sulla facciata dell’Emek, storico cinema e bene comune ormai distrutto per lasciar posto a un altro centro commerciale. Già prima della rivolta di Gezi le autorità hanno prontamente fatto rimuovere scritte come Emek bizim, Istanbul bizim (l’Emek è nostro, Istanbul è nostra) e attaccato gli stessi manifestanti accorsi per protestarne l’inarrestabile demolizione. Comprensibile è quindi anche l’indignazione trasmessa da scritte come sokaklar bizim (le strade sono nostre) sulla facciata dell’imponente Demirören, un centro commerciale nel mezzo di Istiklal Caddesi che è emblematico della trasformazione di Beyoğlu e che, essendo adiacente all’Emek, può solo stimolare l’immaginazione dei manifestanti nel prefigurarsi le sorti dell’ex-cinema.

In una situazione insurrezionale sono inoltre prevedibili i graffiti sulle facciate di banche e negozi di multinazionali, ma la peculiarità di quelli di Gezi è il predominante umorismo, rintracciabile perfino nei graffiti alle barricate, costruite con tutto quello che c’era a disposizione, compresi gli autobus di linea. (Foto 7 e 8). E i graffiti sulle barricate costituiscono un chiaro esempio di riappropriazione performativa. Macchine della polizia bruciate, capovolte e riempite di scritte non erano solo la materializzazione di adrenalina e indignazione; da subito diventate l’attrazione del festival insurrezionalista, erano cimeli prediletti da fotografare e con cui farsi fotografare (Foto 9). L’evidenza maggiore è offerta dalla riappropriazione delle transenne della polizia, le quali da mezzi per confinare e bloccare la folla sono state trasformate in materiale per le barricate. A suggellare la sovversione della funzione, la risignificazione dello strumento e dunque la produzione di spazio di resistenza c’erano anche delle scritte: halk (popolo) a sostituzione di polis (polizia) (Foto 10). Più poetico è, infine, il caso dell’Istituto di cultura francese sul cui portone è stato scritto: la poesie dans la rue. 1 juin 2013 (la poesia è nella strada. 1 giugno 2013), segno di una certa continuità di pratiche ed ideali con le barricate del Maggio Sessantotto e, al contempo, di una certa consapevolezza storica. Profonda è, infatti, la diversità del contesto e delle relative rivendicazioni da comunicare, molteplici almeno tanto quanto i colori delle scalinate arcobaleno.

4. Comunicazione di molteplici rivendicazioni

Il grigio è un bianco sporco, ottenuto sommando dosi variabili di nero al bianco o mescolando in quantità uguali i colori primari. Il grigio è il risultato di una logica dicotomica che tende, per essenza, a dividere tra marginali e maggioranza, a omogeneizzare le differenze, a trattenere identità policrome, perché il bianco del pubblico, luminoso ma senza tinte, si scurisce della stessa atonalità su cui si basa, la proprietà. La “scintilla di Gezi” è stato il prisma che ha permesso a una luce indignata di manifestare una gamma molteplice di colori, schizzando su muri e strade delle tracce solo da percorrere. Lo spazio dei graffiti della resistenza riflette e media la pluralità di rivendicazioni di quei vari segmenti socio-culturali e politici che insieme hanno dato vita alla rivolta. Un arcobaleno di graffiti è tale perché corpo collettivo ed egualitario, senza necessariamente transizioni nette tra un colore e l’altro, accomunato dalla funzione della forma: la comunicazione, ovvero un’azione comune per dar notizia, per rendere qualcuno partecipe di qualcosa, laddove qualcuno non è necessariamente solo un “altro”. I graffiti possono anche essere serviti per confermare a se stessi che si sta partecipando, lasciando tracce della propria opinione e presenza in un processo di trasformazione dal carattere epocale. Lo scopo dei graffiti come pratica di comunicazione è reclamare spazio. Se la riappropriazione fisica del muro è costruzione di uno spazio visibile di resistenza a partire, a esempio, da slogan come her yer Taksim, her yer direniş (ovunque Taksim, ovunque resistenza), quella simbolica è rivendicazione di libertà d’espressione, troppo spesso negata da uno stato di polizia e terrore.

Probabilmente sconosciuta alla maggioranza dei lettori italiani è la recente decisione del Kyk (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu), l’istituzione ufficiale per i prestiti agli studenti, di annoverare i graffiti tra le pratiche che caratterizzano eventi di anarchia e terrorismo. Resistenza, boicottaggio, occupazione, scrivere, pitturare e cantare slogan nelle proprie istituzioni educative e/o dormitori sarebbero comportamenti che violano il diritto all’educazione e, dunque, il diritto ai prestiti. Questo fatto per un verso conferma l’attitudine paternalista di uno stato il cui autoritarismo sembra crescere, svelandone le radici profondamente populiste e, per un altro verso, non può essere compreso senza tener conto dei retaggi di un passato segnato da radicalismo e violenza. L’eredità degli eventi storici degli anni Settanta è alla base, infatti, di una persistente relazione di forza tra le forme di resistenza e un uso intenzionalmente vago della definizione di terrore che fa riferimento anche al danneggiamento dell’“ordine pubblico”, una relazione stretta tra due termini che, a mio avviso, andrebbero entrambi sovvertiti. Le scritte di protesta come forma di territorializzazione politica erano particolarmente diffuse negli anni Settanta ma ciò non può in alcun modo giustificare la criminalizzazione preventiva della pratica e di conseguenza la repressione di un desiderio legittimo di dissenso e ribellione. Quella che potrebbe sembrare un’apologia della violenza è piuttosto uno sforzo verso la liberazione delle condizioni di possibilità per l’esercizio del legittimo diritto di espressione e manifestazione.

I graffiti violano dunque confini morali e legali percepiti come oppressivi, ma sono in grado anche di oltrepassare confini spazio-temporali, per comunicare a se stessi e agli altri, per urlare: “esisto e sono qui anche io!”. Anche le scritte sui muri sono la materializzazione di un’esigenza ancestrale di lasciare un segno, indelebile o meno che sia. C’è, però, una differenza tra un urlo con la voce e un urlo con la scrittura: uno sfoga e carica, l’altro dura. Documentabili e dunque incancellabili, i graffiti della resistenza costituiscono evidenza storica, già archiviata attraverso vari canali, compresi pubblicazioni cartacee, siti internet, pagine Facebook e progetti intermediali. L’archiviazione stessa in fondo non fa altro che contribuire alla resistenza alla morsa della repressione e vorrei far notare che il particolare interesse per i graffiti che riscontriamo ai nostri giorni acquista una valenza maggiore alla luce della difficoltà, ad esempio, nel reperire materiale fotografico sui graffiti di Istanbul degli anni Settanta. L’impegno odierno nel diffonderli e mantenerli in vita non può non essere preso in considerazione a prescindere dall’ambivalenza dei graffiti nel marcare territori, la quale fa sì che non si possa non tenere conto da un lato del loro valore politico e dall’altro della loro tendenza ad essere trendy, tanto che, in alcuni casi, si corre il rischio che la resistenza stessa diventi una mera questione di moda.[7]

Per tornare dunque alla questione della funzione dei graffiti, chiediamoci su cosa si basa la costruzione di un territorio di comunicazione condivisa. È radicata certamente nei contenuti ma dipende anche dalla forma stessa della comunicazione: aperta, senza confini fissi che ne limitino accesso e uso, come per i graffiti di Gezi. Come già detto, infatti, chiunque ha preso in mano una bomboletta spray ma più interessante è il dialogo emerso dai/sui muri. Ne sono evidenza, ad esempio, le scritte viola delle femministe che prontamente hanno fatto il giro della zona per rispondere ad alcuni dei molti slogan sessisti o carichi di insulti e parolacce. A questo punto sarebbe giunto il momento di tentare un inventario delle rivendicazioni comunicate dai graffiti, se non fosse che ci imbatteremmo quasi inevitabilmente in un problema di carattere metodologico: a quale criterio fare riferimento per scandagliare l’ampio repertorio di scritte?

Affidandoci a un criterio quantitativo, potremmo partire da chi e cosa si urla più forte sui muri. Sarebbe, però, non tanto politicamente scorretto quanto molto riduttivo. Se la maggioranza di graffiti sembra essere indirizzata direttamente a Erdoğan e all’Akp o al gas della polizia, non significa che il movimento della resistenza di Gezi sia riducibile a una sollevazione antagonista, contro il governo e la repressione della polizia o contro gli effetti del neoliberismo. La rivolta di Gezi è stata, infatti, capace di produrre soprattutto un modello propositivo per la riappropriazione di potere decisionale e per la costruzione di spazio comune: quello del dialogo e dei forum.

Potremmo allora optare per un criterio cronologico, partendo da maggio e dai graffiti dei primi giorni di protesta. Scritte contro il proliferare di centri commerciali e per la preservazione del parco bene comune rispecchiano e mediano le rivendicazioni dei movimenti urbani e ambientalisti. In questo modo rischieremmo però di dar man forte al governo, riproducendone la strategia della polarizzazione, incentrata proprio sulla colpevolizzazione di gruppi marginali, ambientalisti e/o vandali che siano. Emerge così l’importanza della riappropriazione ironica e orgogliosa di un appellativo come vandali (çapulcular). Çapulcu è diventato sinonimo di partecipante alla resistenza e, immediatamente adattato a più lingue, è entrato a far parte di un linguaggio comune del dissenso che la resistenza è stata capace di produrre.

I graffiti di Gezi potrebbero essere catalogati anche a partire dai destinatari, a cominciare, ad esempio, da quelli diretti alle mamme dei vandali marginali a cui tanto si è raccomandato il premier padre-padrone. Si potrebbe continuare con i messaggi di solidarietà. Troveremmo slogan tradizionali come faşizme karşı omuz omuza (spalla a spalla contro il fascismo) che attestano la solidarietà tra i manifestanti locali. Messaggi di solidarietà erano inoltre rivolti da Gezi alle altre città in rivolta, come ad esempio diren Ankara (resisti Ankara). C’erano anche messaggi di solidarietà transnazionale, come scritte solidarity from Norway e from 15M Spain ¤. Nella stessa cartella sarebbero da infilare anche i graffiti che raccontano l’impressione di star vivendo una situazione rivoluzionaria. Scritte come I feel revolution o il etait une fois la Revolution mostrano il desiderio di attirare nell’audience internazionale non solo attenzione ma anche un sostegno e un coinvolgimento, lasciando così emergere anche quella percezione di sentirsi parte di qualcosa più grande di una rivolta locale o nazionale. Va notato, però, che scegliendo il criterio dei destinatari si lascerebbero fuori tutte le scritte e i simboli della sinistra partitica tradizionale o dei gruppi anarchici, i cui militanti non si rivolgono ad un interlocutore in particolare.

In realtà potremmo leggere i graffiti a partire da qualsiasi angolo di muro, senza seguire una particolare scelta narrativa e quasi sicuramente ci imbatteremmo in uno di quelli che ormai sono diventati emblemi della rivolta. Il poliziotto che spruzza il gas al peperoncino in faccia ad una ragazza facendole alzare l’ormai celebre vestito rosso, i pinguini e le maschere antigas o anche i pinguini con le maschere antigas, gli alberi con o senza ruspe, e il danzatore sufi che roteando su stesso ti invita anche alla partecipazione (sen de gel: vieni anche tu). In tutti i casi appena elencati i graffiti sono strumenti che contribuiscono a fissare nella memoria collettiva quelle che sono già diventate delle icone, perché il ruolo dell’immagine è quello di attivare un coinvolgimento psicologico che non solo informi ma che possa anche stimolare nel fruitore una sorta di empatia. Icone sono diventate anche i graffiti dei ritratti dei manifestanti morti, la cui discussione aprirebbe una parentesi troppo lunga sulla tradizione locale di un’estetica che utilizza ampiamente i volti dei “martiri” per aprire i cortei delle manifestazioni commemorative. Parlando di volti non si può omettere la variegata gamma delle caricature di Erdoğan, spesso raffigurato con baffetti da nazista. Erdoğan non era, però, l’unica figura di spicco della scena. Onnipresente erano le bandiere col ritratto del suo contro-protagonista, un classico Atatürk che un signore ha pensato bene di disegnare su tutti i muri della zona, magari consapevole che il suo graffito sarebbe stato risparmiato dalla grigia repressione, e convinto presumibilmente che un kemalismo tradizionale possa essere la giusta cura contro la lampadina simbolo dell’Akp, raffigurata in tutte le salse, ma per lo più come rotta. Molti i graffiti “in onore di Tayyip” (şerefine Tayyip) insieme a quel “paio di ubriaconi” (ayyaş) che riecheggiavano chiaramente una delle dichiarazioni del premier sul recente divieto di vendere alcol dalle dieci di sera in poi, dichiarazione nella quale Erdoğan chiedeva retoricamente perché si dovrebbero seguire le abitudini di due ubriaconi piuttosto che i precetti religiosi. Ancora più interessanti si rivelano dunque le svariate scritte içme, kan ver (non bere, dona sangue), rivolte da manifestanti agli altri manifestanti accorsi al parco invitandoli a non bere alcol, ma non per una questione di moralismo bensì per restare coi riflessi pronti in caso di attacco della polizia e per essere pronti a donare sangue se ce ne fosse stato bisogno. Per quanto riguarda invece altri personaggi famosi pare che in giro per le strade siano stati avvistati anche i volti di Nazim Hikmet e Karl Marx ma, tolti i più tradizionali simboli, sono minime le loro tracce sui muri.

Se decidessimo invece di archiviare i graffiti cominciando dai gruppi che hanno attirato molta attenzione nelle analisi della comune di Gezi, potremmo allora portare esempi che segnano non solo la partecipazione del movimento LGBT ma anche di quello curdo. C’erano scritte che si riferivano al massacro di Uludere, noto anche come massacro di Roboski, un attacco di aerei militari turchi nel villaggio al confine tra Turchia e Iraq in cui nel 2011 hanno perso la vita trentaquattro civili curdi e tra loro diciotto bambini. Il contesto mediatico era al momento predominato, probabilmente non a caso, dalla discussione della modifica alla legge sull’aborto. Nelle successive dichiarazioni il premier ha paragonato l’aborto a un massacro pari a quello di Uludere, invitando, inoltre, le donne a fare almeno tre figli. Ciò ha non solo scatenato accese polemiche ma anche stimolato l’arguzia di graffiti a favore delle rivendicazioni del movimento femminista. Sagaci e sarcastiche erano, infatti, le scritte di Gezi rivolte a Erdoğan per chiedergli: «benim gibi uç çocuk ister misin? (vuoi veramente tre figli da una/o come me?)».

Per continuare sull’attenzione per le minoranze etniche, degna di nota era una scritta accompagnata da due croci: «hai aperto il ponte con l’imam ma ci sono anche cristiani» (kopruyu imamla açtin, bak hristiyanlar da var). Il terzo ponte sul Bosforo è un progetto al centro di molte controversie per ragioni ambientaliste e di sviluppo urbano, ma il graffito fa riferimento alle proteste degli aleviti contro la decisione di nominarlo come il sultano ottomano Yavuz Selim, storicamente noto per il massacro dei migliaia di aleviti nel xvi sec. La scritta è dunque particolarmente significativa perché mira a far notare che lo scontro tra musulmani sunniti e aleviti fa perdere di vista che ci sono anche altre minoranze religiose che rivendicano il riconoscimento. Ritengo invece interessante che nella quantità di foto di graffiti da me scattate non compaia neanche una scritta con diretto riferimento ai Musulmani anticapitalisti, il gruppo politico-religioso che ha invece acquisito ampia visibilità attraverso Gezi.

Sembra così che nell’intento di cercare un criterio adottabile per questo inventario dei graffiti della resistenza sia emersa chiaramente una composizione piuttosto articolata della moltitudine di Gezi, se non fosse che sono rimaste fuori le scritte dei collettivi studenteschi e degli ultras, la cui massiccia partecipazione attiva alle proteste era anch’essa accompagnata da scritte sui muri. Sarebbe inoltre una grave mancanza di attenzione tralasciare le scritte dei nomi dei quartieri di periferia come, ad esempio, Gazi Mahallesi, non solo perché teatro di duri scontri con la polizia anche prima di Gezi, ma soprattutto perché i graffiti, documentati in zona Taksim, dimostrano la loro presenza nel cuore della città, invitandoci a riflettere sulla relazione disequilibrata e dicotomica tra centro e periferia.

Per finire questa carrellata, preferirei un criterio se vogliamo passionale, elencando quelli che sono i miei graffiti favoriti, quelli che narrano, cioè, di ideali come la libertà, di riappropriazione di città e di lotte comuni. Quello, però, a cui sono più legata resta la scritta Gezi uyuma!!! Izmir, Ankara, Adana direniyor. 2 haz. 18:00 (Gezi, non dormire!!! Izmir, Ankara, Adana stanno resistendo. 2 giugno, ore 18:00) (Foto 11), perché mi fa tornare in mente le passioni miste e profonde che hanno caratterizzato quella serata di resistenza comune, quando a Gezi stavamo vivendo il primo giorno di festival dopo la ripresa del parco, mentre nel quartiere di Beşiktaş (sempre a Istanbul), a Ankara, Adana e Izmir la repressione della polizia stava mostrando il suo lato peggiore e, soprattutto, mentre l’attenzione dei media internazionali era puntata su Taksim. In breve, l’elemento più evidente che emerge da un’analisi dei contenuti dei graffiti è la riprova del carattere moltitudinario – e non marginale – della resistenza, come un graffito a pochi metri da piazza Taksim dice rivolgendosi al premier: marjinal anandir Tayyeap! (marginali Tayyp, ricorda). Da quest’ultimo e da altri precedenti esempi fuoriesce l’ironia, caratteristica comune di molti dei graffiti di Gezi e che perciò merita un’indagine più approfondita.

5. Una sorta di ironia

La maggior parte delle battute e dei giochi di parole hanno per oggetto il peperoncino nel gas urticante, ma quelle più intelligenti sono giochi di parole che riprendono le dichiarazioni di Erdoğan e se ne riappropriano rovesciandole. Questo rovesciamento è chiaramente un contro-attacco alla violenza della repressione e all’arroganza dell’autorità, risultando allo stesso tempo un efficace strumento per modificare lo stato d’animo della folla, proprio come la musica e le danze di cui sopra.

Ad un autoritarismo in evidente crescita non si può resistere solo con la forza e i numeri; un senso spregiudicato dell’(auto)ironia diventa anche strumento contro-strategico per aumentare l’(auto)consapevolezza collettiva e contribuire alla coesione di una moltitudine di çapulcular. La spregiudicatezza come mancanza di pregiudizi morali, estetici e legali così come l’irriverenza come mancanza di rispetto per le rispettive norme non sono, però, solo segno di mordace impertinenza ma piuttosto di sagace criticismo per sfidare censura e divieti. L’ironia e la creatività sono le due coordinate da analizzare, senza dover necessariamente ripercorrere genealogie dettagliate delle nozioni.

L’ironia è strumento per sensibilizzare e far riflettere sia l’interlocutore che il lettore, al fine di enfatizzare la falsità di una menzogna, problematizzando e mettendo in discussione la realtà. Come il gas urticante è più piccante del gas lacrimogeno, così il sarcasmo è più provocatorio dell’ironia, giacché il sarcasmo mira intenzionalmente a ridicolizzare e beffeggiare sia il premier che i media. Scritte come: 3-5 agac bak sana neler yapiyor (guarda che ti combinano 3-5 alberi) e marjinal tayyooş eşçinseller her yerde. halk tv (marginali omosessuali dappertutto, tayyooş) sono rispettivamente esempi di ironia e sarcasmo, il quale, a differenza dell’ironia, si palesa solo alla fine del discorso. Il secondo esempio, infatti, non si rivolge solo a Erdoğan ma anche alla Cnn Türk che, a differenza del canale Halk Tv, ha trasmesso dall’Antartide anziché dal parco Gezi. Indignati e allo stesso tempo col sorriso dunque, perché quando la rivolta assume i tratti di un festival ci si va anche per divertirsi.

Scopo sia dell’ironia che del sarcasmo è l’umorismo, ma perché il riso? (Foto 12 e 13) Solo per sdrammatizzare la situazione? Legato all’emotività, l’umorismo dipende dagli umori della moltitudine, bagnati, a loro volta, dal gas urticante e da lacrime di gioia. Collettivo è stato il percorso graduale di superamento della soglia della paura e con essa della resistenza fisica e psicologica. L’umorismo era una tra le armi di un’intelligenza collettiva capace di creare complicità, empatia e dunque simpatia. La comicità risaltava il lato umano della situazione in un contesto di guerriglia, perché il riso era antidoto allo sconforto nei momenti di insicurezza ed incertezza, perché lo spirito della rivolta era nutrito dalla consapevolezza della propria legittimità rispetto alla repressione. Ne segue il valore eversivo dell’allegria e dell’arguzia tra le armi per rivendicare desideri libertari, perché lo scopo di una rivoluzione non è la presa del potere e della sovranità – mera proiezione della proprietà – ma la riappropriazione delle condizioni di possibilità per essere felici. Per la sua espansione geograficamente e quantitativamente illimitata il capitale continua a servirsi dello Stato, suo braccio diretto e spesso destro, continuando ad erigere muri che trasformano i nostri spazi in prigioni. Sui muri, però, non ci sono solo scritte di protesta, ma anche parecchie crepe. Nello spazio urbano si concentra, infatti, la capacità produttiva e la cittadinanza segna il limite di accesso alle risorse di produzione. Per il superamento della proprietà (privata o pubblica/statale) dei mezzi di produzione non possiamo dunque non cominciare dal riprenderci la città, urlando sorridenti, perché Gezi, Taksim e Istanbul sono nostre.

Il divertimento spinge l’ironia, l’indignazione muove il sarcasmo ed entrambi stimolano la creatività. Per organizzare dunque sia creatività che desideri, altre sono le considerazioni da non poter tralasciare per evitare un’esaltazione retorica del sorriso creativo. In buona parte i graffiti di Gezi non sembrano artefatti di artisti ribelli per l’occasione e neanche di artisti regolarmente impegnati in artivismo; difficilmente negabile, però, è che siano una sorta di attivismo culturale. Interpretando l’ironia in questi termini – in termini di gioia e risate per ridicolizzare l’autorità – bisogna far attenzione a non scadere in ciò che Gavin Grindon definisce romanticismo rivoluzionario e che spesso caratterizza l’attivismo culturale. [8] La feticizzazione della creatività dietro all’ironia dei graffiti rischia, infatti, non solo di essere strumentalizzata per una distinzione strategica tra street art, vandalismo e terrorismo, ma di limitare l’azione politica ad un’azione comunicativa per prendere in giro il potere costituito. Come già discusso, i graffiti (di Gezi) costituiscono, invece, un mezzo per riappropriarsi della città(dinanza) che non si ferma a scopi né puramente estetici né meramente ludici. Concordo con Grindon che, elaborando il pensiero di Baruch Spinoza e Antonio Negri, e facendo riferimento all’attivismo culturale di un collettivo situazionista di Buenos Aires, sostiene l’affermazione di un bisogno di una politica dentro e contro la tristezza, giacché politicizzare la tristezza implica una mossa – chiaramente contro-strategica, aggiungerei io – oltre una riduttiva dicotomia tra vittoria e sconfitta. In altre parole, non si tratta di comprendere la questione semplicemente in termini di effervescenza irrazionale o gioia estatica e delirante, ma in termini di sostegno nell’impegno aperto per superare la tristezza. Si tratta, in breve, di sublimare l’indignazione e la rabbia in impegno, sfruttando l’energia scaturita per sovvertire le passioni tristi e trasformarle in potenza d’agire, individuale e collettiva.

Vorrei concludere aprendo lo spazio a una serie di domande complementari. Se Gezi è (stata) una rivolta che segna uno slancio verso la democratizzazione, come interpretare la capacità dei graffiti della resistenza di influire sulla coscienza collettiva? Sono una traccia di democratizzazione o un segno più evidente di anarchismo e confusione? Ogni risposta dipende dalla definizione della forma e dei contenuti dei termini in questione e soprattutto dalla loro interpretazione e implementazione.

Inoltre, se i graffiti producono spazio fisico e visibile della resistenza di Gezi, sono essi un’appendice o una parte essenziale delle pratiche comunicative rivoluzionarie? Mi sembra possibile sostenere il valore contro-strategico dei graffiti (di Gezi) nel contribuire a liberare spazio vitale, ma quali sono le possibili limitazioni? Come si chiedeva Lefebvre già nel ’74, è possibile utilizzare le superfici dei muri per raffigurare le contraddizioni sociali producendo qualcosa di più dei graffiti? [9] Per continuare ad usare una terminologia lefebvriana, infatti, lo spazio politico prodotto dai graffiti può essere «concepito» e «percepito» ma non pienamente «vissuto» come liberato. Sarebbe auspicabile dunque che l’impegno nella produzione di spazi “altri” non si limitasse perciò alla comunicazione, giacché fondamentale è la continuità nel creare spazi autonomi per la sperimentazione di relazioni sociali alternative al capitalismo neoliberale. L’ironia della sorte vuole che, mentre scrivo, in questi giorni di ottobre, assistiamo anche a Istanbul all’estensione delle mobilitazioni scoppiate questa volta ad Ankara. Le manifestazioni in questione sono in solidarietà contro la repressione delle proteste iniziate a settembre all’Università tecnica del Medio Oriente (Ödtü/Metu), dove l’abbattimento di un po’ di più una manciata di alberi sta lasciando il posto ad una strada tutta da percorrere, presagendo l’evenienza di una nuova ondata di colore.

[1] Montaggio video di una selezione di foto di scritte, apparso dal 3 luglio sui social networks e chiamato Duvar manifesto: Unutma unutturma / Üsküdar, Maltepe, Kartal, Bağcılar, Göztepe, Bayram Paşa’da burda / Istanbul, Bursa, Çorlu, Safranbolu, Türkiye / Bütün renkler burda / Hep burdayız / Senin yol kaba kuvvet! Biber gazı, toma, polis. Bizim sevdamız demokrasi / Sözümüz. Direne direne kazanacağız! / Doğa için / Gözyaşlarımız bitti mi sandın? / Son ağacı kesmicektir / Korkma / Kötü / Kimsenin askeri değiliz / Birgün biraraya geldik, bir olduk, birlik olduk; sen, ben yok / Tek yol ask / Özgürlük biziz! / Gazla bizi istersen ama unutma, fikirlere biber gazı işlemez / Zafer o bizim, zaferimiz. Odak mücadele / Özgürlügün tadını aldık bi’kere / Gençlik sokaklarda / Dirilişi yaşadı yarıa / Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak / Dunyayı güzellik kurtaracak / Gülümse J Evet, istersen her şey olur / Biz çapulcuyuz. Üreten biziz yöneten de biz ☮

[2] Henri Lefebvre, 1991 (1974) The Production of Space, trans. D. Nicholson-Smith (1991), Blackwell, Oxford & Cambridge USA.

[3] Il caso dell’esplosione di due autobombe nel paese Reyhanlı nella provincia di Hatay lo scorso maggio 2013 rappresenta un chiarissimo esempio di censura mediatica. Più di cinquanta le vittime e più di un centinaio i feriti nell’attacco, ma la decisione giudiziaria di imporre la non circolazione di immagini ed informazioni è stata giustificata con la motivazione di non compromettere la riservatezza delle indagini.

[4] Negri, Antonio e Hardt, Michael (2010) Comune: Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli.

[5] L’immobilità fisica e il silenzio sono state scelte come pratiche di resistenza non violente per attestare l’irremovibilità della determinazione dei manifestanti nonostante lo sgombero già avvenuto della piazza e del parco. Il significato sembra chiaro: restare in piedi per reggere agli attacchi della polizia, restare in piedi insieme e in molti per sostenere i soprusi del governo. Non posso però negare un personale dispiacere nel commentare l’azione di protesta, dovuto alla direzione del movimento di resistenza. Fissi e dritti verso il ritratto di Atatürk sulla facciata dell’omonimo Centro Culturale, l’artista e chi gli si è affiancato guardavano indietro ai simboli di una tradizione repubblicana, come se la legittimazione della propria azione venisse necessariamente dal passato. Perché invece non volgere lo sguardo al parco e alle nuove possibilità di azione che con Gezi si sono aperte?

[6] Lefebvre, 1991 (1974) The Production of Space, trad. D. Nicholson-Smith (1991), Blackwell, Oxford & Cambridge USA, p. 356

[7] Degna di nota è anche l’intenzione di aprire ad Ankara un “museo del vandalismo” dove verrebbero esibiti i danni inferti durante le proteste a proprietà pubbliche come autobus, segnali stradali, marciapiedi e telecamere. Il sindaco Melih Gökçek, uno dei persongaggi più controversi dell’AKP e al centro di molte polemiche, ha dichiarato che l’idea sarebbe di situare il museo del terrore vicino all’AnkaMall, uno dei più grandi centri commerciali di Ankara, città in cui la repressione delle proteste è stata tra le più dure.

[8] Gavin Grindon, 2010, The Notion of Irony in Cultural Artivism, in “Cultural Activism: Practices, Dilemmas, and Possibilities”, edito da Kuryel, Aylin e Özden Fırat, Begüm, Thamyris/Intersecting No. 21, p. 30-31.

[9] Lefebvre, p. 145.