di SANDRO MEZZADRA. Nel Mediterraneo, insieme a una moltitudine di donne e uomini migranti, naufraga l’Europa. Non è un’affermazione generica, non sto riferendomi a presunte millenarie tradizioni di accoglienza, non dimentico che l’Europa – come scriveva Frantz Fanon nel 1961 – “non ha mai smesso di parlare dell’uomo mentre lo massacrava dovunque lo incontrasse, a ogni angolo di strada, a ogni angolo del mondo”. Certo, nel Mediterraneo oggi sembrano inabissarsi le molte storie europee tessute dalle lotte per l’uguaglianza e per la libertà, le storie insorgenti della solidarietà fra gli sfruttati, della democrazia radicale, del socialismo, dell’anarchia e del comunismo. Ma quel mare che gli antichi romani chiamavano “nostro” è anche lo specchio della crisi forse definitiva di uno specifico progetto di integrazione continentale, avviato all’indomani della seconda guerra mondiale e poi sfociato nella nascita dell’Unione Europea nel 1993.

C’è forse qualcosa di cui rallegrarsi in questa crisi? Non sembra che il “ritorno della nazione” – non solo in Paesi come l’Italia, l’Austria o l’Ungheria, ma più in generale nella congiuntura globale che stiamo vivendo – sia destinato a mettere in discussione il “neo-liberalismo” che abbiamo criticato nelle politiche dell’Unione Europea. Al contrario, la sovranità rivendicata dalla nazione si mostra tanto feroce contro i poveri e gli estranei quanto spettrale di fronte al capitale finanziario e accondiscendente al cospetto delle retoriche e dei processi che puntano all’intensificazione dello sfruttamento del “capitale umano” di popolazioni impoverite e impaurite da anni di crisi. Il violento disciplinamento che si impone sui corpi e sui movimenti dei migranti è una concreta minaccia contro le rivendicazioni di mobilità, di libertà e di autonomia delle donne e dei precari, dei giovani e di tutti i soggetti che non si conformano alla norma della nazione e alle gerarchie che istituisce. Il fatto che Non Una di Meno, il più importante movimento che l’Italia abbia conosciuto negli ultimi due anni (entro una dimensione transnazionale), si sia immediatamente mobilitata in molte città contro la chiusura dei porti mostra che questa minaccia viene ampiamente percepita. E rappresenta una base materiale fondamentale per le lotte dei prossimi mesi.

La militarizzazione del Mediterraneo e il tentativo di approfondire i processi di “esternalizzazione” si pongono in una linea di continuità con il regime di controllo dei confini esterni dell’Unione Europea che ha preso forma sin dai primi anni Novanta dello scorso secolo. Oggi, tuttavia, pattugliamenti e respingimenti sembrano rappresentare l’unica logica nel controllo dei confini, mentre a lungo avevano costituito soltanto un aspetto di un più complesso dispositivo che determinava un processo di inclusione differenziale e gerarchica dei migranti. C’è da dubitare che questa politica di chiusura radicale possa stabilizzarsi sul lungo periodo in un continente che – per ragioni economiche e “demografiche” – non può fare a meno della migrazione. Ma intanto questa è la situazione con cui dobbiamo fare i conti. E ancora una volta registriamo che il tentativo di chiusura dei confini esterni ricade violentemente all’interno dello spazio che in teoria dovrebbe puntare a “proteggere”. Aree di confine si moltiplicano nelle città europee, mentre le stesse frontiere tra Paesi membri dell’area di Schengen vengono chiuse più o meno selettivamente e tornano addirittura a essere teatro di “tintinnar di sciabole” e dispiegamento di mezzi blindati. Quanto è accaduto la settimana scorsa nella Stiria meridionale, al confine tra Austria e Slovenia, non è certo meno inquietante per il fatto di essere parte di un grottesco “spettacolo del confine”.

Ventimiglia, da questo punto di vista, è un luogo emblematico di molte dimensioni della crisi che stiamo vivendo. La pressione sul confine italo-francese di migliaia di profughi e migranti approdati nel Sud del Paese ha assunto spesso – sin dalle proteste dei Balzi Rossi nell’estate del 2015 – i caratteri di un’esplicita rivendicazione politica del diritto di mobilità in Europa. A questa pressione il governo francese ha risposto con una politica di assoluta chiusura e spesso con la violenza della gendarmeria. Il governo municipale di Ventimiglia, per parte sua, si è distinto per una serie di ordinanze con l’obiettivo di allontanare i migranti dalla città e di criminalizzare forme elementari di solidarietà. La criminalizzazione della solidarietà ha colpito del resto sui due lati del confine i tanti uomini e le tante donne che hanno prestato soccorso ai migranti, aiutandoli a passare la frontiera attraverso i monti della Val Roja. Un nuovo maquis (come veniva definito in Francia il movimento di resistenza e di liberazione durante la Seconda guerra mondiale) ha preso forma attorno a Ventimiglia, collegandosi alle migliaia di attivisti e attiviste che in questi tre anni si sono battuti in città contro la chiusura del confine e a fianco dei migranti.

Ora il Progetto 20K chiama a una grande manifestazione a Ventimiglia, il 14 luglio (data di qualche rilievo simbolico, non solo in Francia). È la prima manifestazione attorno a un confine in Italia nel tempo del “governo Salvini”. È una formidabile occasione per cominciare a mettere in campo le forze che, dobbiamo crederlo, rovesceranno quel governo. Ho scritto “cominciare”, ma in realtà la manifestazione di Ventimiglia non è certo un “inizio” in senso assoluto. Si collega in primo luogo alle lotte dei migranti, nei campi e nelle città, nei centri di detenzione e nei magazzini della logistica; si collega alla rabbia per l’omicidio di Soumaila Sacko, ai cortei con lo slogan #primaglisfruttati a Roma e a Reggio Calabria (il 16 e il 23 giugno), ma anche alle città solidali che da Palermo a Napoli, da Barcellona a Berlino chiedono a gran voce l’apertura di porti e frontiere. Si collega più in generale ai movimenti e alle lotte di tutti coloro che rifiutano di vedere rinchiuse le loro vite, i loro sogni e i loro desideri nella prigione della nazione.

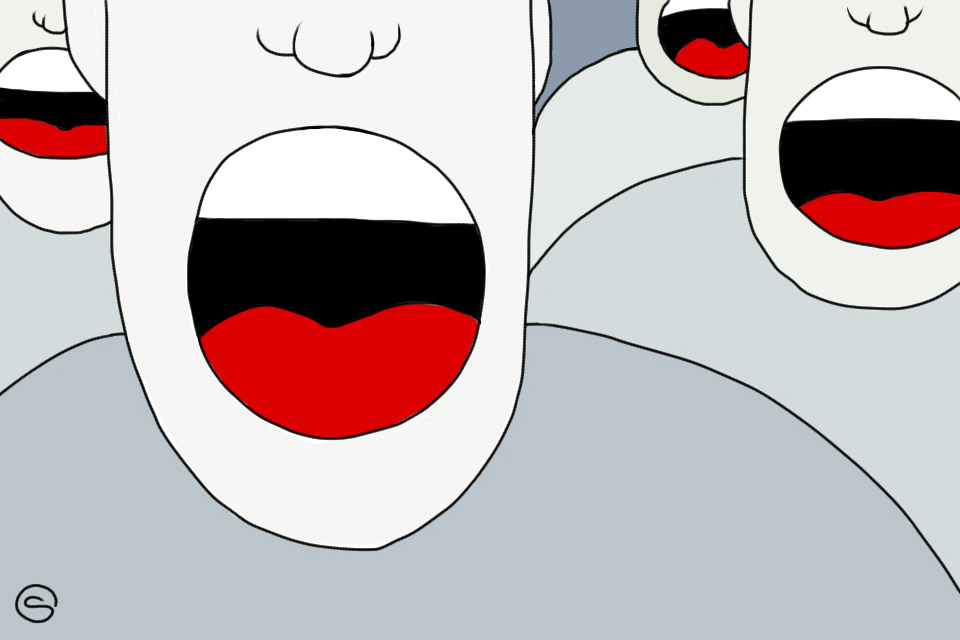

I can’t breathe, “non respiro”, sono state le ultime parole di Eric Garner, l’afroamericano assassinato dalla polizia a New York il 17 luglio del 2014. Quelle parole sono diventate uno degli slogan di Black Lives Matter, delle mobilitazioni contro la violenza razzista della polizia negli Stati Uniti. Possono diventare l’urlo collettivo di un movimento di liberazione, in Italia e in Europa. Per passare dalla resistenza e dalla solidarietà all’affermazione di un altro modo di cooperare, di lottare e di vivere insieme. A partire dal 14 luglio, a Ventimiglia.

una versione più breve di questo testo è stata pubblicata sul manifesto del 4 luglio 2018