di FRANCESCO STICCHI.

“La classe non è un mondo individuato, costituito da singolarità fisse e organizzate in serie convergenti, non è composta da individui determinati una volta per tutte. È un “punto aleatorio” a cui fa riferimento un possibile processo di composizione sul quale influiscono pratiche differenti” (Roberto Ciccarelli, Forza Lavoro)

In tutte quelle analisi che efficacemente affrontano ed esaminano la composizione di classe nella contemporaneità si evidenzia come una delle maggiori difficoltà nell’organizzazione alternativa e creativa di questa dipenda, in primo luogo, dall’impossibilità di pensare la forza lavoro e il corpo sociale con categorie ben identificabili e tassonomie riduttivamente novecentesche. Tale nodo problematico appare tanto più urgente laddove, in aggiunta ad un processo di invisibilizzazione del lavoro, è impossibile porre una demarcazione fra la conflittualità “sul” posto di lavoro, e le complesse forme di sfruttamento, estrazione di valore, e gestione dei corpi che avvengono in tutte le forme della riproduzione e relazionalità sociale.

In un contesto transnazionale in cui le classi sociali non appaiono più stratificate (e per questo forse sono più facili da controllare e mobilitare in nome di esigenze sovrane contingenti) e tantomeno visibili o riconoscibili, può il cinema animare delle soggettività di classe ancora poco presenti, o persino crearle?

Gilles Deleuze direbbe che l’arte e il cinema hanno sempre assolto questa funzione, balbettando, cercando di parlare lingue non scritte, configurando mappe, mai con la funzione di spiegare o risolvere le cose, ma lasciando che la forza dirompente di un reale in divenire colpisse le immagini.

Il neorealismo, e i vari “cinema nuovi” dopo di esso, ad esempio, non erano tali perché mossi da un pietistico umanesimo, ma perché scoprivano la città moderna e i suoi abitanti nel loro disperato “andare a zonzo”.

Ma se i film dei decenni passati ci raccontavano con una potenza straordinaria le strade mai mappate del divenire della vita metropolitana, quale cinema può cartografare gli spazi precari della contemporaneità?

Alcuni titoli usciti negli ultimi anni sul panorama internazionale (come The Florida Project, Wind River, Good Time, Certain Women, A Ciambra, Fiore, Due Giorni, Una Notte, I, Daniel Blake, etc. – la lista sarebbe molto lunga) sembrano, in maniera diversa, cercare di rispondere a questa esigenza, alla necessità di mettere in gioco degli spazi e delle forme di vita ancora inespressi. Nonostante la diversità nello stile e nelle scelte tecniche e attoriali, questi film sono accomunati dal desiderio di dare vita alla “precarietà” (ambientale, economica, esistenziale), e alle diverse forme in cui questa dimensione della contemporaneità si manifesta. Infatti quello che intendiamo per precarietà (come molti già sottolineano) non è un concetto astratto, da ridurre alla definizione di specifiche riforme del lavoro, o alla successione degli eventi storici che hanno determinato tali riforme. La precarietà definisce spazi e tempi della vita (cronotopi direbbe Bakhtin), modi di agire e di esperire il mondo circostante, e, spesso, chiusure, espulsioni, secondo Saskia Sassen, che separano e influenzano drasticamente il modo in cui corpi si definiscono e relazionano.

Alcuni titoli usciti negli ultimi anni sul panorama internazionale (come The Florida Project, Wind River, Good Time, Certain Women, A Ciambra, Fiore, Due Giorni, Una Notte, I, Daniel Blake, etc. – la lista sarebbe molto lunga) sembrano, in maniera diversa, cercare di rispondere a questa esigenza, alla necessità di mettere in gioco degli spazi e delle forme di vita ancora inespressi. Nonostante la diversità nello stile e nelle scelte tecniche e attoriali, questi film sono accomunati dal desiderio di dare vita alla “precarietà” (ambientale, economica, esistenziale), e alle diverse forme in cui questa dimensione della contemporaneità si manifesta. Infatti quello che intendiamo per precarietà (come molti già sottolineano) non è un concetto astratto, da ridurre alla definizione di specifiche riforme del lavoro, o alla successione degli eventi storici che hanno determinato tali riforme. La precarietà definisce spazi e tempi della vita (cronotopi direbbe Bakhtin), modi di agire e di esperire il mondo circostante, e, spesso, chiusure, espulsioni, secondo Saskia Sassen, che separano e influenzano drasticamente il modo in cui corpi si definiscono e relazionano.

The Florida Project (Baker, 2017), ad esempio, ci immerge nei panni della “piccola canaglia” Moonee e dei suoi compagni di giochi, alla scoperta della loro emarginata periferia. Il film, infatti, è ambientato in un residence a basso costo (chiamato ironicamente Magic Castle), simile a molti altri in diverse parti del mondo, costruito a ridosso del coloratissimo e sognato parco di Disney World. Ad abitare questo ambiente ci sono i tanti volti del sotto-proletariato moderno: lavoratori occasionali, madri single, immigrati, piccolo-borghesi decaduti, tutti immersi in una vita parallela rispetto ai contigui eppure lontanissimi centri della vita urbana, da cui si dipende e nei quali si cerca di rientrare. Lo sguardo e il gioco beffardo dei bambini di strada è quello che trasforma il cielo di queste assolate periferie in un orizzonte di possibilità, così come le passeggiate di Moonee e dei suoi amici scavalcano i confini della periferia, mostrando quindi l’esistenza di una porosità e una continuità con il centro, che può essere raggiunto, violato e finalmente rimesso in discussione come nel finale del film. Il residence floridiano di Moonee non è distante dalla Ciambra (A Ciambra, Caprignano, 2017) dei rom di Gioia Tauro, e dalle scarpinate di Pio, che, chiuso ogni orizzonte alternativo (la libertà per lui è pensabile solo al passato attraverso i racconti del nonno), è alla ricerca, invece, d’integrazione, di un ingresso all’età adulta solo apparentemente ribelle. In realtà l’agire di Pio è perfettamente disciplinato e in linea con il ruolo sociale definito da specifiche relazioni di potere, quelle imposte dalla famiglia, dalla ‘ndrangheta per cui lui e i suoi fratelli sono manovalanza a basso costo, e dalla stessa ecologia della Ciambra, che, come direbbero Deleuze e Guattari, definisce paradossalmente uno spazio di inclusione attraverso la ghettizzazione, ovvero un’espulsione che integra attraverso forme di confinamento e controllo.

Di diverso tipo è l’espulsione che percepiamo in Wind River (Sheridan, 2017). In questo caso essere confinati significa anche perdere ogni legame, come accade agli Arapaho e agli Eastern Shoshone che abitano nella riserva (poco valorizzabile) di Wind River, una delle più grande degli States.

Nessuno degli abitanti ricorda le antiche usanze, i rituali per dipingersi il volto, e la Natura una volta divinità amica è diventata una feroce guardiana (le montagne e il vento gelido). Solo un nuovo legame con la terra, non più legato dalla speranza di riprodurre tradizioni perdute, e anzi aperto ad un problematico meticciato può ridare vita ai gesti degli abitanti della riserva. Osservando i corpi e i gesti dei nativi e del meticcio Cory, non si può fare a meno di pensare ai Water Protectors che si battono contro l’oleodotto in North Dakota non semplicemente motivati da una spinta identitaria a proteggere il “loro” territorio, ma soprattutto mossi dal desiderio di ridefinire cos’è il comune e i beni comuni, e alla scoperta di nuovi modi di comporre le soggettività che attraversano mondo circostante.

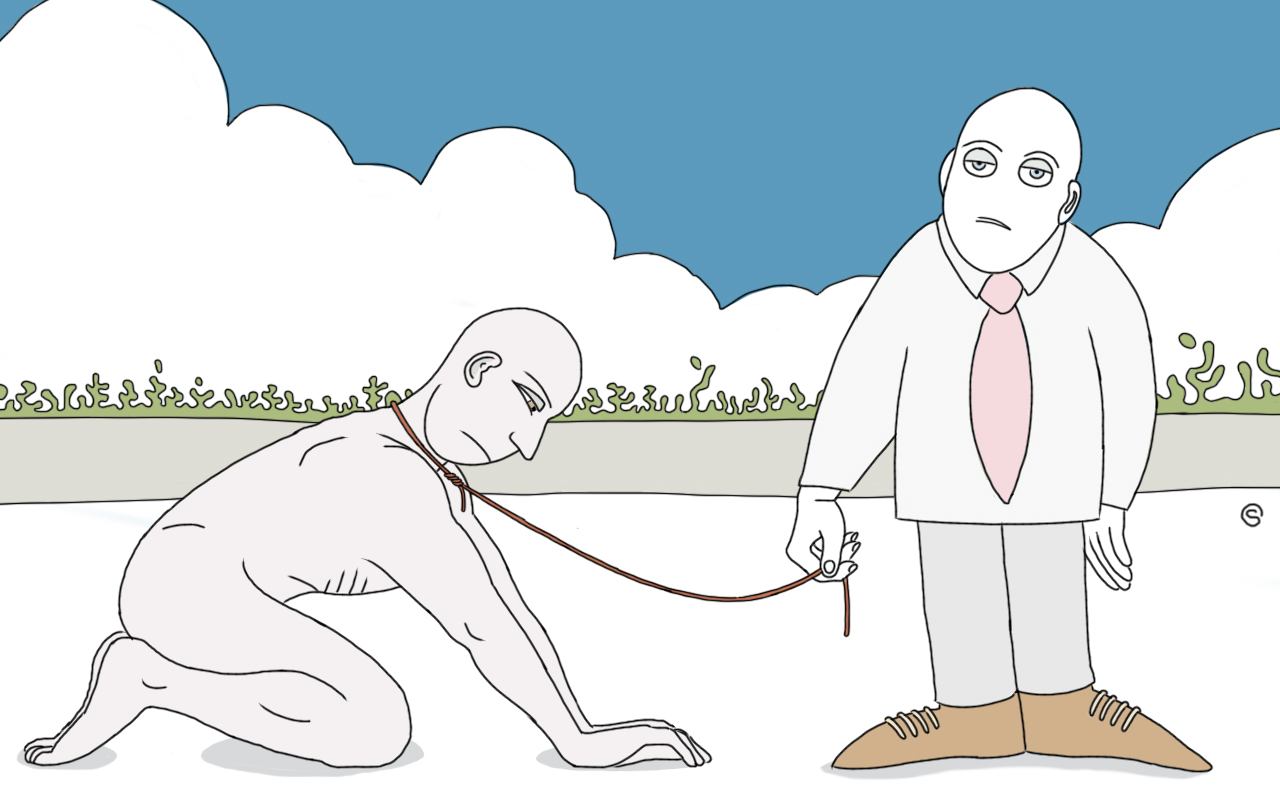

Se in queste dimensioni cinematografiche sperimentiamo la precarietà come forma di espulsione, ma, allo stesso tempo, come possibilità di rivoluzionamento degli stessi spazi di controllo e disciplina, il cronotopo della precarietà di Certain Women (Reichardt, 2016) è costruito su percorsi e durate dolorosamente estesi. Otto ore di viaggio attraverso una prateria desolata per un’oretta di lezione, che forse farà accumulare ulteriore esperienza alla giovane avvocatessa Beth, incapace di creare legami con altre donne che, come lei, vivono la delusione di aspettative fallite e di attese e promesse infinite di normalità. La precarietà, qui intesa come continuo ed estenuante lavoro su di sé per ‘meritare’ un avanzamento nella gerarchia sociale, si accompagna alla forzata marginalità del corpo femminile, che viene invisibilizzato nel suo essere forza lavoro (Ciccarelli nel suo ultimo omonimo lavoro esamina questo processo con estrema precisione), e nella possibilità di farsi portatore di malessere e resistenze. Su questa linea d’onda, l’emarginazione e la pervasiva burocratizzazione operata sui soggetti emarginati attraverso il workfare è al centro del noto I, Daniel Blake di Ken Loach (2016). La più grande qualità di questo film, come già notato da molti, è stata quella di dare spazialità e temporalità all’infinito e doloroso processo di lavoro su di sé che bisogna svolgere per meritare il reddito minimo, svelando anche la profonda proliferazione di apparati statali di sorveglianza proprio all’interno di quella società che si proclama fondata sulla “semplificazione” e sul compimento delle libertà individuali. Il merito, come Andrea Fumagalli ha ripetuto più volte, assume la doppia valenza di odioso strumento disciplinare e di onnipresente meccanismo di controllo, e costruisce una perseguitante coscienza morale in Daniel che, sballottato continuamente da un ufficio all’altro, da una farsa burocratica all’altra, trova la forza di andare avanti solo attraverso la solidarietà e il rapporto con i giovani vicini e Katie, madre single “espulsa” da Londra perché non in grado di pagare l’affitto. La depressione che emerge dal non essere economicamente efficienti, o dal dipendere da meccanismi di assistenza punitiva, diventa quindi una componente essenziale nella costruzione della soggettività al lavoro, spingendola verso una profonda auto-mortificazione. Di questa passione triste i fratelli Dardenne danno testimonianza in Due Giorni, Una Notte (2014), attraverso il corpo tormentato e indebolito di Sandra, sconvolta per il licenziamento subito e continuamente percorsa dal senso di colpa per quella che appare come una sconfitta esistenziale. Anche qui, come nel film precedente, la solidarietà, più che come nobile sentimento, si mostra come l’unica ‘strategia’ per uscire fuori da una visione atomizzata del sé e per costruire una resistenza, riscoprendo il proprio corpo e la propria forza di agire attraverso una relazionalità potente e affermativa.

Se in queste dimensioni cinematografiche sperimentiamo la precarietà come forma di espulsione, ma, allo stesso tempo, come possibilità di rivoluzionamento degli stessi spazi di controllo e disciplina, il cronotopo della precarietà di Certain Women (Reichardt, 2016) è costruito su percorsi e durate dolorosamente estesi. Otto ore di viaggio attraverso una prateria desolata per un’oretta di lezione, che forse farà accumulare ulteriore esperienza alla giovane avvocatessa Beth, incapace di creare legami con altre donne che, come lei, vivono la delusione di aspettative fallite e di attese e promesse infinite di normalità. La precarietà, qui intesa come continuo ed estenuante lavoro su di sé per ‘meritare’ un avanzamento nella gerarchia sociale, si accompagna alla forzata marginalità del corpo femminile, che viene invisibilizzato nel suo essere forza lavoro (Ciccarelli nel suo ultimo omonimo lavoro esamina questo processo con estrema precisione), e nella possibilità di farsi portatore di malessere e resistenze. Su questa linea d’onda, l’emarginazione e la pervasiva burocratizzazione operata sui soggetti emarginati attraverso il workfare è al centro del noto I, Daniel Blake di Ken Loach (2016). La più grande qualità di questo film, come già notato da molti, è stata quella di dare spazialità e temporalità all’infinito e doloroso processo di lavoro su di sé che bisogna svolgere per meritare il reddito minimo, svelando anche la profonda proliferazione di apparati statali di sorveglianza proprio all’interno di quella società che si proclama fondata sulla “semplificazione” e sul compimento delle libertà individuali. Il merito, come Andrea Fumagalli ha ripetuto più volte, assume la doppia valenza di odioso strumento disciplinare e di onnipresente meccanismo di controllo, e costruisce una perseguitante coscienza morale in Daniel che, sballottato continuamente da un ufficio all’altro, da una farsa burocratica all’altra, trova la forza di andare avanti solo attraverso la solidarietà e il rapporto con i giovani vicini e Katie, madre single “espulsa” da Londra perché non in grado di pagare l’affitto. La depressione che emerge dal non essere economicamente efficienti, o dal dipendere da meccanismi di assistenza punitiva, diventa quindi una componente essenziale nella costruzione della soggettività al lavoro, spingendola verso una profonda auto-mortificazione. Di questa passione triste i fratelli Dardenne danno testimonianza in Due Giorni, Una Notte (2014), attraverso il corpo tormentato e indebolito di Sandra, sconvolta per il licenziamento subito e continuamente percorsa dal senso di colpa per quella che appare come una sconfitta esistenziale. Anche qui, come nel film precedente, la solidarietà, più che come nobile sentimento, si mostra come l’unica ‘strategia’ per uscire fuori da una visione atomizzata del sé e per costruire una resistenza, riscoprendo il proprio corpo e la propria forza di agire attraverso una relazionalità potente e affermativa.

I film discussi, così come tanti altri titoli, condividono chiaramente l’intenzione di esplorare gli spazi della precarietà e dell’espulsione contemporanea, ma esprimono anche una potenza, che emerge esattamente attraverso il dipanarsi di quelle dispotiche forze di controllo che determinano i protagonisti di queste opere. Proprio all’interno di queste passioni tristi, infatti, assistiamo al dipanarsi di un “evento”: la scoperta di avere dei corpi in conflitto, di classi la cui intera vita è messa al lavoro, a cui, però, corrisponde il potere di sovvertire e inventare nuove forme dell’esistenza collettiva contro il tempo e lo spazio che le circonda. La forza di questi film e dei suoi protagonisti è quella di provare a parlare una nuova lingua all’interno del discorso presente, di generare una forza dialogica e polifonica (o eteroglossia seguendo ancora Bakhtin) che possa rompere e trasformare i modi della comunicazione presente, creando così nuovi legami e assemblaggi oltre specifiche barriere identitarie. L’evento, quindi, coincide con il prendere coscienza di classe, non solo in nome di una conflittualità con un negativo da cui si continua a dipendere, ma come scoperta etica della potenza di agire, è l’inquieto divenire di corpi che, per quanto codificati, possono sempre trovare la forza della propria autonomia.