di GISO AMENDOLA.

«Mille piani, fra i nostri libri, è stato quello accolto peggio. Eppure, se lo preferiamo, non è al modo in cui una madre può preferire un figlio disgraziato». Così, nella prefazione all’edizione italiana di Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, uscita nel 1987, Gilles Deleuze e Felix Guattari descrivono il loro rapporto con quest’opera ambiziosissima, che era apparsa in Francia nel 1980, a segnare quasi uno spartiacque tra la chiusura dei cicli di lotte formidabili dei Settanta e la grande normalizzazione del decennio successivo. E infatti, in quella prefazione, i due chiamano in causa il Sessantotto come riferimento fondamentale: l’Anti-Edipo, ricordano, era stato pubblicato quando ancora era prossima «l’epoca agitata», mentre Mille piani era stato varato nella «calma già piatta».

È fuori strada, però, chi oppone un Anti-Edipo eccessivo, sovversivo, e «desiderante» a un Mille piani meditato e filosofico. Deleuze e Guattari dicono, in quella premessa, tutt’altra cosa: amiamo questo libro perché si libera definitivamente dell’Edipo, lasciandosi dietro ogni tonalità semplicemente oppositiva, perché allarga il quadro e si spinge finalmente in terre «vergini d’Edipo». Più precisamente: mentre l’Anti-Edipo cresce ancora tutto dentro un tono «critico» – un libro «kantiano», lo definiscono i due – Mille piani imbocca invece con decisione una strada costruttivista. In Mille piani si fa largo pienamente un tono creativo, sperimentale, produttivo. Una radicalizzazione in apparente controtempo, quindi, nel segno della gioia dell’affermare, proprio mentre la storia squadernava la crisi delle lotte e la fine del ciclo di attacco dei movimenti sociali.

Grazie alla nuova edizione che ci è ora offerta da Orthotes (pp. 736, € 30), abbiamo l’occasione di misurare lo scarto che ci separa da quel complesso passaggio di inizio anni Ottanta. La casa editrice conserva la traduzione di Giorgio Passerone, con una nuova revisione a cura di Paolo Vignola. Novità di questa edizione è poi una postfazione, sempre a firma di Paolo Vignola. E forse proprio questa nuova postfazione, ci aiuta a comprendere in che misura questo testo oggi reagisca in modo diverso al «fuori» costituito dall’attuale sviluppo del capitalismo contemporaneo.

Uscito troppo tardi per resistere alla già avvenuta ristrutturazione capitalista, Mille piani segna però la più profonda comprensione di quella trasformazione. Il capitalismo ha rotto l’omogeneità di spazi e di tempi caratteristici della produzione industriale, e ha esteso produzione e controllo lungo le reti cognitive, attraverso la metropoli.

Superate le pretese «sovrane» degli stati nazionali e i loro spazi confinati, il capitalismo li riarticola come dispositivi di filtro e di controllo dei flussi produttivi e comunicativi. Agli antichi «codici», che provavano a imporre verticalmente l’assoggettamento lungo rapporti di comando e obbedienza, si sostituisce una nuova «assiomatica»: la capacità di decodificare e ricodificare continuamente le linee lungo le quali fuggono informazione, comunicazione e produzione, coniugando le differenze piuttosto che costringendo all’unità. Dall’altro lato, questo capitalismo mobile e destrutturante capta, preleva e blocca gli stessi flussi di cui si nutre, estende i propri dispositivi di controllo lungo le linee di fuga, modifica, sposta e riformula senza tregua i propri stessi confini.

Incontrata oggi, tutta l’armeria concettuale di Deleuze e Guattari suona evidentemente molto più familiare che nel 1980: dalla governamentalità algoritmica al platform capitalism, il capitalismo contemporaneo ha reso lingua quotidiana l’assiomatica di Mille piani.

Di qui, segnala Vignola, lo spostamento di lettura: oggi il grande merito indiscutibile di Deleuze e Guattari è quello di offrire «un’immagine, viva, vivace dell’immanenza», di mostrare compiutamente tutta la potenza e la portata radicalmente innovatrice di questo capitalismo. Ma la grandezza dell’affresco analitico spiazza e rende «disfunzionale», conclude Vignola, tutto il tono nomade e sovversivo del libro, ormai ampiamente recuperato e quasi fagocitato dallo stesso sviluppo compiuto della governamentalità algoritmica.

Per cui, piuttosto che attardarsi in un «deleuzismo autoreferenziale», sarebbe il caso di utilizzare l’immagine oramai compiuta della società del controllo per un esercizio filosofico che faccia almeno «sorgere la vergogna» per questo modo di governare, riattivando così lo spazio della critica.

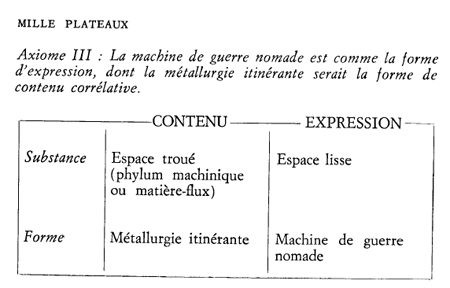

Ci sembra difficile, però, sganciare l’analisi dei dispositivi di controllo da quella macchina da guerra, che è il vero cuore di Mille piani. Intendiamoci, è assolutamente vero che oggi leggiamo Mille piani proprio mentre viviamo l’intensificarsi di quello che Deleuze e Guattari definivano l’asservimento macchinico: nella nuova composizione organica del capitale, la macchina si insedia sempre più nel corpo vivo delle nostre soggettività, e questo produce una misura intensissima, persino feroce di interiorizzazione del comando.

Ci sembra difficile, però, sganciare l’analisi dei dispositivi di controllo da quella macchina da guerra, che è il vero cuore di Mille piani. Intendiamoci, è assolutamente vero che oggi leggiamo Mille piani proprio mentre viviamo l’intensificarsi di quello che Deleuze e Guattari definivano l’asservimento macchinico: nella nuova composizione organica del capitale, la macchina si insedia sempre più nel corpo vivo delle nostre soggettività, e questo produce una misura intensissima, persino feroce di interiorizzazione del comando.

Ma la vera forza teorica di Mille piani resta non tanto la pur precisissima fenomenologia delle nuove forme dell’asservimento, quanto l’affermazione che la macchina da guerra viene prima: il capitalismo non crea da sé la sua forza vitale, ma la incontra, proprio come il capitalismo industriale non aveva «prodotto», ma aveva incontrato lungo le sue traiettorie di fuga la forza lavoro. A differenza di tante analisi odierne della governamentalità manageriale e neoliberale, tutte concentrate nella descrizione della forza con cui la macchina costituisce e forgia i soggetti, Mille piani continua al contrario ad affermare una priorità ontologica della resistenza.

Tutto il Trattato di nomadologia contenuto in Mille piani gira attorno a questo problema: lungi dall’essere divorata dall’avanzare dell’asservimento macchinico, la macchina da guerra si riafferma continuamente proprio al centro di quello stesso movimento che produce l’asservimento. Il problema politico fondamentale resta perciò quello di rafforzare la macchina da guerra, di darle durata e articolazione, evitando allo stesso tempo che sia captata e piegata a riprodurre l’apparato di Stato.

La politica minoritaria di Mille piani ci invita a tagliar fuori ogni nostalgia del «Soggetto» tradizionale, della sua violenza impositiva maggioritaria, della sua logica omogeneizzante: contro la capacità del capitalismo contemporaneo di riarticolare spazi e differenze, chi pensa di poter rialzare le insegne del pensiero di Stato, di sottrarsi difensivamente ai flussi, è spacciato, perché quel movimento divora tutte le pseudotrascendenze a buon mercato e i «ritorni» consolatori. Ma al tempo stesso Mille piani, profondamente spinozista in realtà anche nel far proprio il caute!, è tutt’altro che un «micropolitico» elogio di una qualche presunta «immediatezza»: è la posizione – politicamente puntualissima – del problema di un’articolazione delle singolarità adeguata al loro potenziale di autonomia e di autorganizzazione.

Bene fa Massimiliano Guareschi, nella sua ancora attualissima introduzione, molto opportunamente conservata anche in questa edizione, a insistere su questo livello organizzativo al centro di Mille piani: che anche oggi ci riconsegna il problema di spezzare i dispositivi di controllo attraverso l’organizzazione di un lavoro vivo radicalmente indisponibile a qualsiasi logica di comando «dall’esterno», a qualsiasi forma che non sia immanente alla sua stessa ricchezza produttiva.

questo testo è stato pubblicato sul manifesto dell’8 agosto 2017