Di MAURILIO PIRONE

Era il 22 settembre quando Benjamin Netanyahu annunciava all’assemblea generale delle Nazioni Unite una svolta nel percorso di pace in Medio Oriente sulla base dei comuni interessi fra arabi e israeliani. Prima ha mostrato una mappa di Israele nel 1948 per sottolineare il suo isolamento regionale. A seguire, un’altra mappa di quello che avrebbe dovuto essere da lì in avanti il Nuovo Medio Oriente. Si leggono i nomi di paesi che hanno stretto accordi con Israele: Egitto, Sudan, Emirati, Arabia Saudita, Bahrain, Giordania. Una grossa linea rossa, che rappresenta il progetto di un corridoio logistico dall’Europa al Golfo Persico, li attraversa unendoli nella prosperità grazie a «commercio e investimenti».

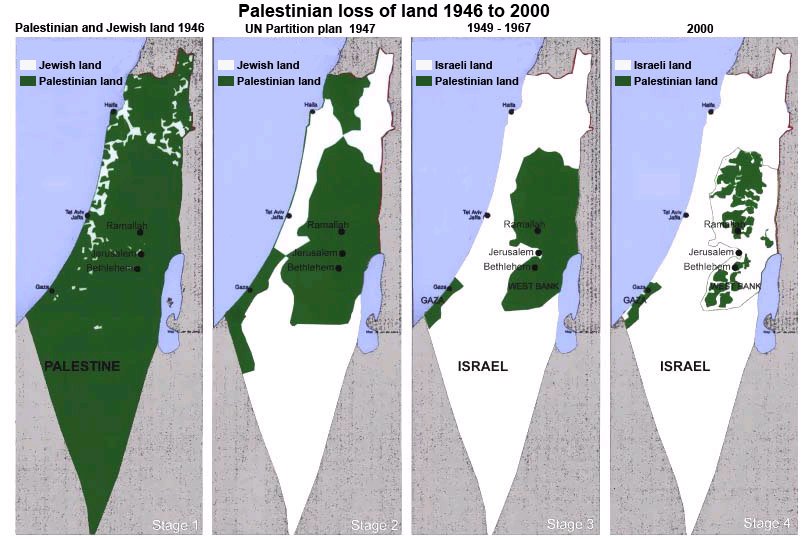

Sulla mappa però manca la Palestina: Gaza e la Cisgiordania scompaiono nel blu che definisce i contorni di Israele. Non si è trattata di una svista. Netanyahu ha sottolineato come fosse falsa l’idea secondo la quale «se prima non avessimo concluso un accordo di pace con i Palestinesi, nessun altro Stato arabo avrebbe normalizzato le proprie relazioni con Israele». La visione di una Greater Israel che includa tutti i territori occupati è esplicitamente sostenuta da alcuni membri della attuale maggioranza di governo e in passato è stata fondamentale per le politiche di espansione coloniale dopo la guerra del 1967.

Il 9 ottobre, poco più di due settimane dopo il discorso alle Nazioni Unite, Netanyahu si è trovato di nuovo ad affermare che il Medio Oriente cambierà, stavolta però in un contesto ben diverso. L’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre ha colto l’esercito israeliano di sorpresa, sgretolando di colpo le politiche messa in campo da Netanyahu in questi anni per emarginare la causa palestinese da un lato e normalizzare il ruolo di Israele nel mondo arabo dall’altro.

La strategia adottata da Israele nei confronti della questione palestinese negli ultimi anni è riassumibile in tre punti: disarticolazione del conflitto, frammentazione della Cisgiordania, isolamento di Gaza.

Dopo aver lavorato negli anni per spaccare il fronte politico palestinese, individuando nei movimenti islamisti un interlocutore per indebolire l’OLP, Israele ha puntato sul controllo e gestione di una conflittualità di basso livello, soprattutto in Cisgiordania. Il progressivo uso massivo di tecnologie di sorveglianza digitale e la repressione delle iniziative di resistenza – sono circa 5.000 i prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane – hanno fatto il paio con quella che viene chiamata una strategia di shrinking conflict, un’economia politica capitalista della pace in un contesto coloniale. Sono stati favoriti progetti internazionali di investimento in Palestina e programmi di reclutamento di forza-lavoro in Israele in settori come l’edilizia o l’agricoltura. In altre parole, si è pensato che il miglioramento delle condizioni di vita di una parte dei Palestinesi avrebbe disinnescato il piano politico dell’auto-determinazione. Un’economia di dipendenza in contesto coloniale.

In Cisgiordania si è puntato sul coordinamento fra le forze militari israeliane – impiegati in compiti di polizia, una militarizzazione dell’ordine pubblico – e quelle di polizia dell’Autorità Nazionale Palestinese, che in questi anni è stata sempre più identificata quale organo di governo invece che di contrasto del regime di occupazione, oltre che attaccata per la sua estrema corruzione. Qui si è sviluppato un sistema definito da molti di apartheid fatto di checkpoints, strade separate, regimi differenziali di mobilità, che ha puntato su una gestione logistica dell’occupazione. La presenza dei coloni è cresciuta a dismisura. Sono 700.000 gli israeliani che vivono in insediamenti illegali in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Questa frammentazione del territorio ha reso ormai impraticabile la soluzione dei due Stati, tanto più che il governo Netanyahu puntava al passaggio da una annessione de facto ad una de jure di alcune colonie.

In questo schema invece Gaza andava circoscritta. Non potendo attuare su un territorio di 365 km² in cui vivono 2 milioni di persone la stessa strategia che in Cisgiordania, la si è trasformata in una prigione a cielo aperto.

La gestione “interna” dei territori occupati va dunque collegata a un più generale processo di ridefinizione delle relazioni fra i paesi del Medio Oriente.

Come già detto, la normalizzazione del ruolo di Israele nell’area è stata perseguita non a partire, ma al di sopra della questione palestinese.

In questi anni l’economia israeliana è cresciuta e si è specializzata in alcuni settori strategici come quello hi-tech, una start-up nation. Nel suo libro The Israeli Path to Neoliberalism, Arie Krampf colloca alla metà degli anni ’80 la svolta israeliana da un’economia di guerra a un’economia globale di stampo liberale. Il leader di allora, Shimon Peres, puntava a un processo di integrazione regionale stile Unione Europea.

Allo stesso tempo sono cresciute le economie dei paesi arabi, che stanno cercando sempre di più di sganciarsi dalla dipendenza dall’estrazione di materie prime, pensiamo alla Saudi Vision 2030 che punta su turismo, spettacolo e sport come pilastri non solo di crescita economica, ma anche come volani per una legittimazione politica e simbolica su scala planetaria.

Questo processo di integrazione delle economie regionali passa anche dalla costruzione di grandi opere infrastrutturali e dalla ridefinizione del quadro di relazioni diplomatiche.

Al G20 tenutosi a Delhi quest’anno, è stato presentato il progetto di un corridoio medio-orientale che connetta l’India con l’Europa attraverso il MO, progetto supportato dagli Stati Uniti tanto per contrastare l’integrazione regionale nella Belt and Road Initiative cinese quanto le relazioni fra India e Russia.

La costruzione di questa integrazione richiede, allo stesso tempo, un riconoscimento reciproco fra Israele e paesi arabi. Un percorso sostenuto anche qua dagli Stati Uniti e iniziato nel 2020 con gli Accordi di Abramo firmati da Israele ed Emirati Arabi, successivamente anche da Bahrain, Marocco e Sudan. Ma anche altri attori stanno giocando la loro partita in MO. La Cina, ad esempio, stava lavorando a un avvicinamento fra Iran e Arabia Saudita, così come a investimenti nella ricostruzione della Siria.

Quello che accomuna tanto il piano “interno” quando quello regionale è l’aver dato per scontato che i Palestinesi siano un soggetto residuale, incapace di una vera e propria auto-determinazione, e che dunque avrebbero accettato passivamente quello che sarebbe stato loro concesso. A maggior ragione se isolati sul piano internazionale.

Per Netanyahu «i Palestinesi sono solo il 2% del mondo arabo». Per il ministro delle finanze Bezalel Smotrich «il popolo palestinese semplicemente non esiste». Durante le proteste contro la riforma della giustizia voluta dall’attuale governo israeliano, si è parlato molto di democrazia ma mai della questione palestinese, come se fosse un tema esterno al perimetro democratico e alla società israeliana, al massimo relegabile alla dimensione securitaria.

Anche per i governi arabi, la Palestina è finita per essere più uno strumento di negoziazione che un vero e proprio obiettivo. Nei vari accordi, alle vaghe promesse rispetto ai diritti dei palestinesi non corrispondeva nessun impegno concreto.

L’operazione lanciata da Hamas, il conseguente assedio di Gaza da parte dell’esercito israeliano, l’apertura di un secondo fronte a Nord con Hezbollah avranno innegabilmente un impatto su quanto detto finora.

I paesi arabi si trovano compressi fra l’interesse economico e la solidarietà popolare con la Palestina. L’accordo fra Israele e Arabia al momento sembra congelato, lo stesso vale anche per il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). C’è il rischio concreto che il conflitto si allarghi a Libano e Siria. Quindi Iran. Gli Stati Uniti si sono detti capaci di sostenere un secondo fronte, dopo quello ucraino.

Ancora una volta, un conflitto locale prende forma a partire da un contesto di crescente competitività globale e, a sua volta, impatta sugli equilibri internazionali accelerando il carattere centrifugo del mondo multipolare.

US e UE hanno da subito espresso un incondizionato supporto a Israele. La comunicazione gioca un ruolo sempre più determinante nella costruzione stessa del conflitto. L’assolutizzazione del presente, la rimozione completa di una delle parti in campo, equiparata a Hamas e de-umanizzata, hanno contributo alla costruzione di un discorso utile a legittimare la rappresaglia israeliana.

Si potrebbe individuare una certa continuità con la retorica utilizzata per la guerra in Ucraina: una narrazione manichea che pone da una parte l’Occidente civilizzato, democratico (aggiungiamoci stavolta bianco e giudaico-cristiano) e dall’altra l’Oriente barbaro e autocratico (aggiungiamoci arabo e musulmano).

Un discorso che affonda le sue radici negli anni 2000, quelli della guerra al terrore e dello scontro di civiltà. Netanyahu ha esplicitamente paragonato l’assalto di Hamas a quello di Al-Qaeda alle Torri Gemelle. Il nemico diventa il male assoluto, un dispositivo narrativo funzionale alla sua collocazione al di fuori dal sistema di garanzie democratiche, senza per questo dover rinunciare alla propria pretesa superiorità morale, anzi per costruire la propria superiorità nella lotta al male. A differenza degli anni 2000, stavolta non c’è spazio per una narrazione differente, né per l’indignazione della società civile contro la guerra. Le manifestazioni vanno proibite, così come qualsiasi forma di critica va bollata come collaborazionista col nemico e lesiva dell’Occidente.

Questa retorica ovviamente non serve a spiegare nulla. Ignora le differenze interne al mondo arabo, ignora l’interdipendenza fra parte di questo mondo e il cosiddetto Occidente. Ma nasconde anche le differenze di razza, genere e classe che attraversano le società. Un dispositivo identitario che sposta il piano dello scontro dal conflitto sociale alle guerre culturali.

Questo dispositivo narrativo serve prima di tutto all’Europa e agli US come meccanismo di auto-coscienza per posizionarsi nel mondo alla luce della propria crisi di egemonia. Ancora una volta, forse è proprio a partire dal 2001 che è iniziata quell’erosione dell’ordine globale costruito sul Washington Consensus e sul ruolo di istituzioni internazionali come l’ONU con cui oggi dobbiamo fare i conti. La narrazione Est/Ovest prende il posto di quella Nord/Sud che individuava paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo rispetto al modello neoliberale. È un potente meccanismo identitario che serve a sublimare questo spaesamento ripristinando la propria superiorità su un piano valoriale, non più universalizzante, non da esportare ma da difendere.

Un discorso incomprensibile per chi negli anni ha visto guerre esportate sotto la bandiera della democrazia e l’impunità totale di chi ha commesso orrori.

Di più, un discorso che può essere facilmente ribaltato di senso nella distinzione fra l’Occidente coloniale e il libero mondo multipolare, dove multipolare spesso finisce per equivalere a una sommatoria di identità da inventare e difendere. Un cappello narrativo utile per giustificare a propria volta politiche di aggressione a paesi terzi o la restrizione delle libertà nel proprio.

In questa dinamica US e Europa hanno dismesso completamente un ruolo di mediazione, finendo per favorire l’ascesa di altri leader sul piano internazionale. Istituzioni come l’ONU sono ormai svuotate di senso, su ammissione del suo stesso segretario, Guterres. La guerra diventa sempre di più lo strumento di risoluzione dei conflitti, spostandosi dalla periferia al centro degli equilibri globali.

Palestina e Israele, Armenia e Azerbaijan, Ucraina e Russia, per citarne alcuni, sono pezzi distinti ma concatenati di un puzzle planetario. La guerra in Ucraina, ad esempio, ha indebolito la presa russa nel Caucaso e questo ha permesso all’Azerbaijan di attaccare il Nagorno-Karabakh.

Il mondo multipolare non è necessariamente un mondo equilibrato. Pensare la pace oggi non vuol dire invocare un vuoto e generico pacifismo, vuol dire porsi il problema politico di quel nuovo ordine globale che è allo stesso tempo cornice e posta in gioco dei conflitti. Sembra che la soluzione a questo problema sia demandata sempre di più alla competizione strategica fra Stati e all’invenzione di tradizioni da difendere. In questo scenario sembrano sparire tanto altri attori al di là degli Stati – quelli che un tempo si chiamavano movimenti – quanto le promesse di crescita e prosperità su cui si è sviluppato il neoliberismo a livello globale. Soprattutto, sembra mancare un’alternativa allo scontro fra forze identitarie, che siano fasciste o fondamentaliste non importa.

Il sogno di una cosa, come lo chiamava Marx, che politicamente abbiamo conosciuto nelle diverse accezioni di socialismo reale, non è immune da errori storici, anzi, ma proponeva un orizzonte alternativo ai subalterni fatto di uguaglianza per tutti, oltre a una solidarietà internazionale che non lasciava spazio a meccanismi identitari. Non era l’ideologia di una nazione, ma dei popoli oppressi. Nella sbornia neoliberale di fine secolo si è celebrata la fine del socialismo senza accorgerci che il libero mercato non avrebbe garantito alcun ordine. E invece avremmo bisogno di tornare a pensare cosa voglia dire costruire eguaglianza e solidarietà oggi.

Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 24 ottobre 2023. Immagine di copertina di Dale Spencer su Flickr.