di GIROLAMO DE MICHELE.

La sentenza del processo “Ambiente svenduto” ha comminato (in primo grado) pesanti condanne alla comanda dell’ILVA, a partire da Fabio e Nicola Riva (figli di Emilio), e Girolamo Archinà, ex responsabile delle relazioni esterne, il factotum dei Riva, quello che materialmente pagava la stampa “per tagliare la lingua” (quello della telefonata con Vendola: che non ha rilevanza penale, ma resta un’infamia inappellabile). E ha riconosciuto responsabilità penali per i “politici”: l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, l’ex presidente della Provincia di Taranto Gianni Florido, l’ex assessore provinciale all’ambiente Michele Conserva.

Questa sentenza è un primo punto fermo, in attesa dei successivi gradi di giudizio, di un percorso iniziato il 26 luglio 2012 con il sequestro degli impianti su ordine del gip Patrizia Todisco. Non dice nulla che non fosse noto, ma lo afferma in un dispositivo giudiziario. Lo diciamo con chiarezza: chi parla o scrive di “sistema”, “mostruosità” o “macchinazione”, come chi evoca “agnelli sacrificali”, straparla; che sappia o meno quel che dice, consapevolmente o meno ingiuria la memoria delle centinaia di morti e delle migliaia di vittime della Fabbrica, il mostro dai molti nomi: Italsider-ILVA-Arcelor Mittal, una sorta di mostruoso Alien che, mentre teneva in vita la città, le succhiava ogni risorsa vitale, fino a ucciderla. Avvelenandone non solo l’aria, con emissioni e polveri, e il sottosuolo, con scarichi dei quali tutt’ora si sa poco; ma anche devastandone la struttura sociale, e imponendosi come la tetra forma mentale di un destino al quale non si può sfuggire. Un mostruoso impasto organico di metalli e carni umane che attira le vite al proprio interno e chiede, come un moderno Minotauro, un tributo di morte in tumori e leucemie, che invade con le proprie metastasi i corpi, saturando di polveri sottili bronchi e polmoni.

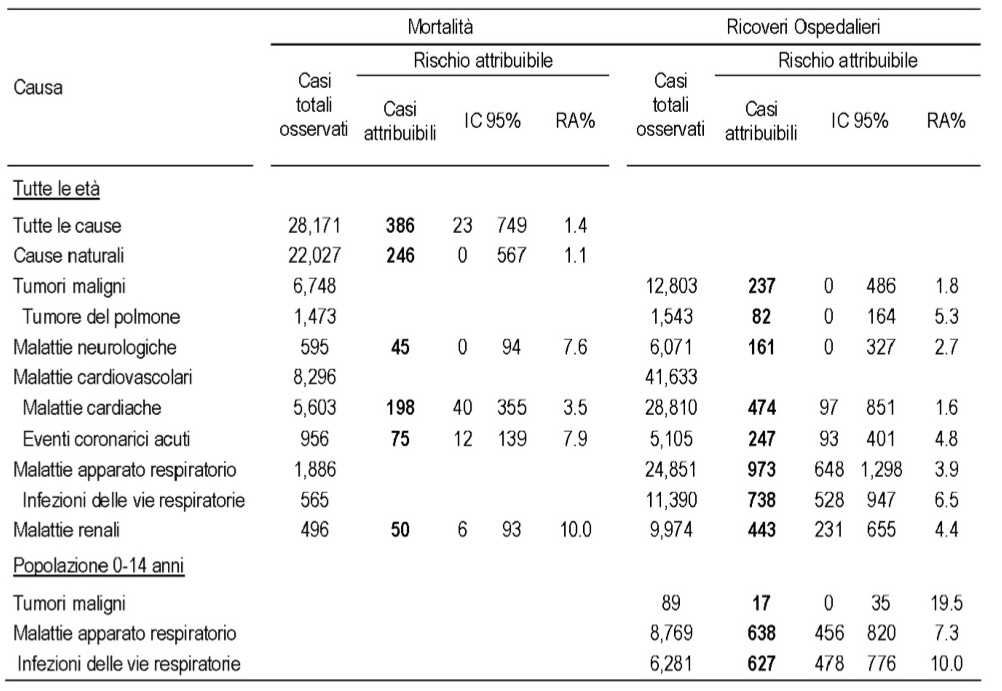

A chi evoca confronti necroretorici fra i 20-22 anni dei fratelli Riva e i 25 di Giovanni Brusca (che peraltro li ha già scontati), ricordiamo che i soli morti imputabili alle emissioni della fabbrica, limitatamente al periodo 1998-2008, sono 386, più del doppio di quelli dell’ammazzacristiani mafioso (104 solo fra i lavoratori dell’impianto), cui aggiungere i 237 casi di tumore maligno e i 247 di eventi coronarici di esseri umani in vita al 2010, come attestavano le conclusioni generali dei periti (qui l’integrale) al termine dello Studio di coorte sulla mortalità e morbosità nell’area di Taranto (qui). E che, come è stato notato, probabilmente in tutta la sua vita Brusca non ha mai fatto niente di testa sua: i Riva e Archinà, sì.

Questa sentenza non è un mero fatto giudiziario, e non va letta come tale: senza un decennio di lotte, di manifestazioni, di prese di parola – e, certo: di errori, abbagli, dei quali bisognerà ragionare, ma che non sminuiscono le mobilitazioni entro le quali affondano le proprie radici – questo processo non sarebbe arrivato a conclusione. Se ciò che è stato dimostrato in aula, e che sarà interessante e importante leggere nelle motivazioni, non fosse diventato patrimonio comune della città, e non solo sapere di una sparuta comunità ambientalista, i giudici che con caparbietà sono andati avanti sarebbero stati isolati e, in un modo o nell’altro, neutralizzati. Dunque questa sentenza, proprio perché non è solo giudiziaria, va difesa e sostenuta: nella consapevolezza che è solo un primo passo, e che non dà, se non in minima parte, giustizia ai morti. Ma Taranto, dove le lapidi del cimitero sono in marmo rosa perché le polveri rosse dell’ILVA le colorerebbero comunque, è la città in cui neanche i morti sono al sicuro: né dalle polveri della Fabbrica, né dalle infamie dei negazionisti.

I fratelli Riva, sopravvissuti al proprio genitore, di concerto con le proprie colpe pagano quelle del loro padre, Emilio Riva (a sinistra, accanto a Nichi Vendola): un uomo dal cognome francamente offensivo, omonimo di un campione dello sport socialista, solidale con i minatori e i pastori sardi. Self-made man o, come oggi si dice, imprenditore di se stesso: esempio di ferocia squalesca, ex venditore di ferro usato che svolazzando per il mondo alla ricerca di impianti in via di fallimento ha costruito un impero industriale; versione bastarda dell’Edward Lewis di Pretty Woman (senza lieto fine) che, stando alla documentazione a supporto della sentenza di sequestro del 2012, bruciava nottetempo quelle sostanze nocive che di giorno erano monitorate da periti corrotti, che faceva smontare gli impianti usurati per poi riverniciarli e reinstallarli spacciandoli come nuovi; con la silente complicità del lumpen, dei capetti di reparto, dei dirigenti sindacali.

Con pacate e misurate parole, scriveva nel 2013 Gad Lerner:

I Riva non erano capitalismo illuminato, bensì imprenditori rapaci e spregiudicati. Questo dato di fatto emerge inequivocabile dall’inchiesta tarantina, con i suoi 53 indagati: una ragnatela pervasiva tessuta dai fiduciari di questa famiglia bresciana che dall’Ilva ha tratto profitti miliardari e che con pochi spiccioli addomesticava il consenso dei poteri locali. Amministratori, sindacalisti, funzionari, parroci indotti a considerare un male minore la violazione delle norme antinquinamento, e a fare pressione per l’ottenimento di sempre nuove deroghe e autorizzazioni benevole.

Faceva parte di questo sistema il finanziamento, tramite pubblicità diretta o indiretta, delle testate giornalistiche accomodanti, ma anche l’intesa sottoscritta da UILM, FIM e FIOM che prevedeva, in cambio della concessione di 21.000 ore di permessi sindacali, il divieto per le parti sociali di denunciare ad enti esterni (ASL, magistratura, organi d’informazione, forze dell’ordine) “situazioni pericolose sul lavoro” (il testo di questo accordo fu mostrato nel TG3 del 9 ottobre 2012).

I Riva erano e sono il capitalismo tardo-industriale che è sopravvissuto al mutamento di paradigma, che ha saputo resistere ai processi di globalizzazione: che mentre avvelenava e assassinava, corrompeva e falsificava, si legava allo Stato – anticipando quel welfare capitalistico con cui il capitalismo storico cerca di resistere all’offensiva dei nuovi barbari della Gig-economy, della logistica e delle piattaforme. In questa prospettiva, la sentenza è importante anche per il momento in cui viene pronunciata: quando, cioè, il dispositivo linguistico del “rischio ragionato” di Draghi, immediatamente risemantizzato in “rischio calcolato”, è messo all’opera per favorire e giustificare ulteriori allentamenti di quei “lacci e lacciuoli” novecenteschi – vogliamo dire, come nella seggiovia di Stresa: di quei sistemi frenanti? – che, sotto forma di misure di prevenzione e difesa della salute e della vita nei luoghi di lavoro e nell’ambiente, sono accusati di intralciare la ripresa e resilienza dell’Italia che riparte, o che dovrebbe ripartire (che poi l’Italia sia frenata dai limiti interni del capitalismo pigro italiano, dal “circolo vizioso di bassi salari e modeste opportunità di impiego” e dalla “spesa privata in ricerca e sviluppo molto più bassa della media dei paesi avanzati”, come ha ricordato il governatore della Banca d’Italia Visco nelle Considerazioni finali al suo Rapporto annuale, è un’altra storia).

Nichi Vendola, commentando a caldo la sentenza, ha parlato di “un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l’ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all’avanguardia contro i veleni industriali”. Queste parole hanno dato la stura a una narrazione secondo la quale si è condannata l’unica giunta che ha scritto leggi anti-emissioni e preso provvedimenti concreti contro gli abusi dell’Ilva, scrivendo le norme più restrittive d’Europa sulla diossina; qualcuno aggiunge: al netto di quella telefonata di merda con Archinà (come dire che Vendola ha fatto anche cose buone: sul piano retorico, già sentita). O, non avendo niente da dire, butta lì il nome o una frase di Alessandro Leogrande.

Una narrazione la cui falsità, comprovata lo scorso decennio, viene ripetuta oggi contando sull’oblio, o forse sull’effetto Humpty Dumpty, secondo il quale una menzogna ripetuta tre volte diventa una verità.

In primo luogo: è falso che sia stato Vendola a “scoperchiare la pentola”. I dati sulla diossina non sono stati rilevati fino al giorno in cui (come mostrato nell’inchiesta di Report del 2010 “Consumatori difettosi”) il leader di Peacelink Alessandro Marescotti comprò una fetta di formaggio e la fece analizzare non in un laboratorio “istituzionale” (le cui analisi la diossina non la trovavano mai), ma nel prestigioso Consorzio Interuniversitario Nazionale “La chimica per l’ambiente” di Lecce (vedi mai l’acutezza di un insegnante di liceo). In quel formaggio c’erano diossina e pcb in quantità tripla rispetto ai limiti di legge consentiti: un bambino pesante 20 kg non avrebbe potuto mangiarne più di 2 grammi. Il pastore Carmelo Ligorio, pochi mesi dopo, è morto di tumore al cervello: aveva 57 anni, e quel pezzo di formaggio è uno degli ultimi che ha venduto. E sono state le associazioni ecologiste, non la regione Puglia, a presentare l’esposto dal quale ha preso le mosse l’azione giudiziaria che oggi ha portato alle ordinanze del GIP Todisco.

Quanto alla Legge regionale (per il cui varo ci sono voluti 1000 giorni) n. 44 del 19 dicembre 2008, Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: essa legge prevede(va) “il campionamento in continuo dei gas di scarico” (art. 3, comma 1), stabilendo per la diossina una soglia massima giornaliera di 0.4 ng. Non è, come vien detto, la legge più avanzata d’Europa: in Germania la soglia massima è di 0.1 ng. Vuol dire che a Taranto si può respirare a norma di legge 4 volte la diossina che si respira in Germania.

“Se il governo bloccherà la legge”, Vendola aveva minacciato, “la regione farà ricorso all’Europa”. Il governo (ministra dell’Ambiente era Stefania Prestigiacomo) non si oppose: convocò tutte le parti – Regione, Ilva, sindacati – a Roma, dove il 19 febbraio 2009 fu siglato un Protocollo d’intesa che impegnava la Regione a emanare una “legge d’interpretazione autentica”. Più di tre anni per avere la legge, e solo un mese per la legge che interpreta la legge (Legge n. 8, 30 marzo 2009: Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44) e in due soli commi stabilisce criteri e modalità di monitoraggio delle emissioni:

Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura:

a) effettuare almeno tre campagne di misura all’anno;

b) ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna;

c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura;

d) le misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato;

e) il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate (Legge regionale 8/2009, art. 1, comma 2).

In parole povere: i controlli effettuati non “in continuo”, ma in tre fasi ogni anno, a settimane alterne, e per non più di otto ore al giorno. Fa testo la media aritmetica – anzi, 2/3 del valore ottenuto con la media delle rilevazioni. Un dato aritmetico usato per mentire: perché se la media tra due numeri, uno alto e uno basso, è compatibile con la dose giornaliera accettabile di diossina che posso assumere, ciò non cancella il fatto che in uno dei due giorni quella dga io l’ho superata, e la mia salute ha patito un danno che non verrà attenuato da quello che respirerò il giorno dopo. E non basta: è consentita l’immissione di ossigeno nei fumi dell’ordinaria combustione (aggiungendo aria, si diluiscono i fumi, la percentuale di ossigeno aumenta, e i valori riscontrati risultano più bassi).

E per non sbagliare, non vengono installate tutte le centraline di controllo previste.

Le centraline (che peraltro erano solo 2) funzionavano a intermittenza, gli orari di accensione e spegnimento erano noti alla direzione dell’Ilva, si faceva una media tra giorni “buoni” e giorni no: Vendola poteva così vantare una riduzione delle emissioni di diossina a quota 0,2 nano-grammi per mq. Ma il 16-19 maggio 2011 l’ARPA effettuò controlli a sorpresa, al di fuori degli orari concordati con l’Ilva: “Il valore medio è risultato pari a 0.70 nanogrammi al metro cubo quando il limite stabilito dalla norma pugliese è invece di 0.40”. E non solo: perché, come previsto dalla norma, il dato era stato ribassato del 35%. Al netto di questa riduzione “di sistema”, i nanogrammi di diossina presenti nell’aria erano 1.1.

Si dirà: 1.1 ng di diossina è meno di 2.5 ng. Parlando di noccioline, è vero. Parlando di diossina, è come dire a un malato di cancro ai polmoni fumatore di un pacchetto al giorno che 10 sigarette sono la metà. Andate a dirlo a un bambino che ha il cancro ai polmoni di un anziano che ha fumato per 40 anni; o a Chiara, la bambina di 5 anni che lotta contro una leucemia linfoblastica di tipo T su cui Stefano Bianchi a costruito il suo documentario Ilva a denti stretti (qui la mia recensione)

A partire da quel momento la contiguità di Vendola con il sistema-Riva divenne imbarazzante. Basta ricordare la presentazione, il 23 novembre 2010, del “Rapporto Ambiente Sicurezza 2010” dell’ILVA, nel quale si legge di mirabolanti crolli della quantità di diossina presente nell’aria: presentazione giocata da Riva e dal padronato per attaccare la richiesta di referendum cittadino sul Centro Siderurgico, che invano le associazioni ecologiste e i cittadini di Taranto richiedono. L’ILVA aveva schierato l’artiglieria pesante, a cominciare da Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria e imprenditrice che aveva stipulato diversi contratti con la regione Puglia: “Se le imprese perseguissero solo ed esclusivamente i criteri ambientali sparirebbero nel giro di poco tempo, ma soprattutto resterebbero aziende che non fanno il loro mestiere. Ecco perché all’Ilva va riconosciuto il merito di aver saputo coniugare ambiente e competitività. Il referendum è una follia”.

Vendola, dopo aver ascoltato compunto, intervenne: “Chiesi ad Emilio Riva, nel mio primo incontro con lui, se fosse credente, perché al centro della nostra conversazione ci sarebbe stato il diritto alla vita. Credo che dalla durezza di quei primi incontri sia nata la stima reciproca che c’è oggi. La stessa che mi ha fatto scendere in campo contro il referendum per la chiusura del ‘polmone produttivo’ della Puglia” [Il Ponte n. 2, pp. 22-23, scaricabile in pdf].

La patinata rivista Il Ponte, organo della fabbrica, è poi scomparsa dalla rete: ma non prima che i suoi pdf venissero salvati e resi disponibili.

Riprendiamo l’articolo del 2013 di Gad Lerner:

È stato in quel contesto disastrato che Vendola si è illuso di trovare nella potenza dei Riva, forse nel loro interesse al risanamento degli impianti, una via d’uscita. Così ai tarantini che cominciavano a ribellarsi, dentro e fuori la grande fabbrica, è parso come se la sua necessità di mediare con la grande impresa del Nord, e di garantirle la continuità produttiva, costringesse anche Vendola a tessere relazioni informali col potere aziendale; perfino a dichiararsi infastidito dagli eccessi di severità della magistratura e dell’Agenzia per la Protezione Ambientale. […] La spasmodica ricerca di un compromesso, ai margini della legge, fra garanzia di continuità produttiva e rispetto delle norme sulle emissioni, concedeva ai Riva una rispettabilità che i tarantini più avvertiti non potevano più riconoscere loro. Questo è l’errore che ha isolato Vendola dai movimenti di protesta cresciuti in città a sostegno dell’azione della magistratura.

Aggiungeva Lerner: “Nessuno insinua che fosse mosso da convenienze illecite. Semmai che sovrastimasse le sue capacità di relazione, mentre a Taranto le condizioni di vita degeneravano fuori controllo.”

Chi scrive non ha queste certezze: ma neanche interesse per la rilevanza penale di una condotta politica sul margine della legalità – se non nella misura in cui la comprovata rilevanza penale di alcuni comportamenti ammonisce i politici che non sempre sono privi di conseguenze personali le loro giravolte e voltafaccia. Va ricordato che l’ultimo di questi voltafaccia, forse il più infame, è stato quello del pentastellato Luigi Di Maio, fresco d’invenzione del sintagma “taxi del Mediterraneo” e ministro al fianco di Salvini, che dopo aver promesso la chiusura dell’ILVA se l’è rimangiata sostenendo che non potevamo permetterci la penale da pagare: come dire, le vostre vite le abbiamo pesate, e non valgono il valore della multa. Di fronte a lui, fra gli altri ambientalisti, quell’Alessandro Marescotti che 10 anni prima aveva fatto analizzare il formaggio alla diossina.

Ciò che ci interessa è il giudizio politico ed etico su Vendola: che è di inappellabile condanna. Per dirla con franchezza, chiedersi oggi se Vendola sia penalmente colpevole o meno è come lo fu chiederselo per Craxi: che tradì e svendette un patrimonio di valori e idealità racchiusi nella nobile parola “socialismo”, così come Vendola ha fatto con chi gli ha affidato la delega per un cambiamento politico e ambientale. Lo diceva con franchezza Alessandro Leogrande, nei suoi ultimi testi in cui faceva anche autocritica sull’ILVA. Si veda la lunga intervista a Guglielmo Minervini – una delle anime del riformismo autentico nelle giunte Vendola, anche lui come Leogrande morto prematuramente –, col franco riconoscimento dell’isolamento dei riformatori e del prevalere di quelli che su caporalato, migranti, ambiente

Hanno preferito, alcuni innocentemente, altri meno, spazzare la polvere e lo sfruttamento sotto il tappeto perché pensavano che il solo nominarlo potesse intaccare la nuova immagine di una Puglia cool.

Che queste condotte siano anche reati, è questione che lasciamo ai tribunali. In tempi non sospetti avevamo espresso con chiarezza un giudizio sull’operato di Vendola (La parabola di Vendola e la giusta misura dello sfruttamento, novembre 2013) che non abbiamo ragione di modificare: perché quale che sia l’esito delle vicende giudiziarie, basterebbe la sola questione-ILVA a svelare il vero volto del rapporto fra Stato, imprenditoria privata e Mezzogiorno.

C’è un episodio che dovrebbe far riflettere. Il 5 ottobre 2012, 15.000 cittadine e cittadini liber@ e pensant@ con la propria testa sfilavano, nel corso di una fiaccolata a sostegno dell’ordinanza del gip Todisco, davanti alla sezione Sandro Pertini di SeL: nella quale i militanti vendoliani erano rinchiusi, impegnati in un torneo di burraco (per beneficenza, pare). Il giorno dopo iniziava a Taranto il tour politico con cui Matteo Renzi avviava la sua corsa, o forse la sua OPA ostile, alla segreteria del PD: ad ascoltarlo, nella sala di un rinomato hotel, erano in 300.