di SANDRO CHIGNOLA.

1. Non mi è semplice intervenire sul tema che mi è stato proposto. Non mi è facile per almeno due motivi. Il primo concerne la mia riluttanza a tornare su quello che, in ambito filosofico politico almeno, viene sedimentandosi come il «canone» filosofico della biopolitica. Foucault, Benjamin, Arendt e poi l’uso che di essi è stato fatto da Agamben, Negri-Hardt o Esposito. Il secondo per la difficoltà che ho, una difficoltà probabilmente solo mia, a impostare un intervento sui saperi e sui poteri della biopolitica che si sforzi di passare per così dire all’esterno dell’ordine del discorso su cui si impegna questa parte, una parte che è in fondo anche la mia, della filosofia politica contemporanea. Non entrerò pertanto nel merito della questione di come è venuta evolvendosi questa discussione, né mi addentrerò nei problemi di filologia sollevati dall’uso che è stato fatto delle categorie foucaultiane da parte di autori che vi si sono riferiti con modalità molto differenti e, almeno in alcuni casi, sottoponendole consapevolmente ad una torsione. Ciò che mi propongo di fare in questa occasione è qualcosa di diverso, ed in particolare di cartografare processi dentro i quali saperi e poteri agiscono gli uni sugli altri in un processo di co-produzione circolare surdterminato dall’assiomatica del capitale e da alcune delle sue forme contemporanee di accumulazione. Mi scuso in anticipo se sarò piuttisto sommario e se, proprio per questo, rinvierò troppo spesso e in modo davvero poco elegante a miei altri lavori.

Non uso ovviamente a caso il termine «surdétermination» che Althusser riprende da Lacan (Althusser, 1965). Quanto intendo chiarire a premessa delle pagine che seguono, è che non intendo riferirmi ad una trasformazione del capitale (o a una sua particolare fase che segnerebbe un’«epoca») cui potrebbe essere direttamente riferita, in senso causale, una messa a valore o un’occupazione della «vita», quanto piuttosto ad un rapporto contestuale all’interno del quale saperi e poteri evolvono appoggiandosi gli uni sugli altri e sulla materialità dei processi che – cercherò di mostrarlo – essi concorrono a istituire come segmenti per la valorizzazione del capitale e per l’attività di impresa. Di qui, perciò, alcune cautele che preferisco enunciare.

La prima: a mio modo di vedere è del tutto fuori luogo assumere il concetto di biopolitica come indicatore di un passaggio d’epoca. Non è così in Foucault e non può essere così in rapporto a quella che, con un implicito riferimento a Deleuze, Guattari (1980) e a Mezzadra, Neilson (2013a) ho chiamato l’assiomatica del capitale. Se è vero che mai come ai nostri giorni il capitalismo e le forme di regolazione che lo sottendono tendono ad una sorta di isomorfismo – il neoliberalismo come «nuova ragione del mondo» (Dardot, Laval, 2009) che fa dell’imprenditorialità e della concorrenza la norma universale di condotta e che non lascia intatta alcuna sfera d’esistenza – è altrettanto vero che isomorfismo e omogeneità non sono affatto la stessa cosa. Ad un alto grado di isomorfismo corrisponde nell’assiomatica del capitale un grado altrettanto alto di eterogeneità. Un’eterogeneità di forme di accumulazione e di sfruttamento che rendono particolarmente complicato descrivere come uno «stadio» – tutt’al più: come una tendenza, piuttosto, con quanto questo implica in termini di ambiguità, contraddittorietà, ambivalenza – quello che invece appare come il rapporto multilaterale e complesso che segna il farsi-mondo del capitale, la sua operatività in relazione alla sussunzione della vita.

La seconda: se di saperi e di poteri della biopolitica sono chiamato a parlare, ebbene lungo sarebbe il discorso da farsi sulle modalità attraverso le quali si costruisce lo stesso ordine del discorso «biopolitico». La sedimentazione del «canone» sul quale aprivo il mio intervento è fatta anche di un’istituzionalizzazione del pensiero critico che passa attraverso dipartimenti di «governamentality studies», traduzioni, operazioni di marketing editoriale e accademico e che mi sembra agire come un autentico dispositivo di cattura. Una politica della filosofia può essere intesa nel senso oggettivo e nel senso soggettivo del genitivo. Per certi aspetti, l’uso del lemma «biopolitica» – in alcuni casi: ad indicare la stessa specificità di una supposta «Italian theory» (Gentili, 2012; Gentili, Stimilli, 2015; Chignola 2015a) – corrisponde all’uso oggettivo del genitivo: una politica volta a fare della filosofia un’impresa, un’occasione di carriera, un business. Non è, credo, il mio caso. Ed è per questo che intendo aggirare il canone e preferisco non occuparmi di esso. Una politica della filosofia può essere intesa anche nel senso soggettivo del genitivo: e cioè come forma della responsabilità politica della filosofia (Chignola, 2014a). Prima di tutto, nei confronti di sé stessa e di chi la pratica come modalità di rapporto al mondo. Per cui è prima di tutto aprendoci al mondo e non rinserrandoci all’interno del canone filosofico che vorrei iniziare a parlare di «biopolitica».

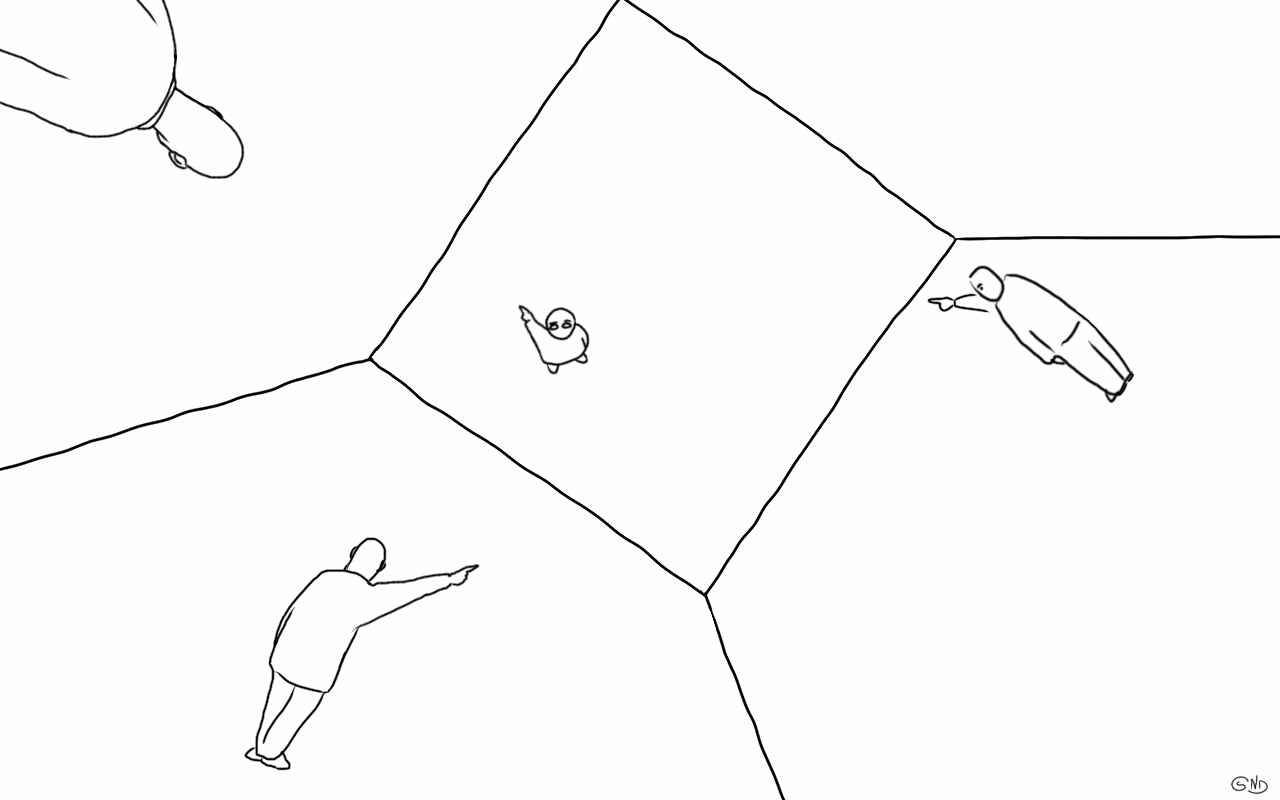

La terza cautela che intendo enunciare riguarda proprio questo «stare nel mondo» della filosofia. L’ingresso nel mondo è rischioso e, con ogni probabilità, personalmente non ne sono all’altezza. Il cartografare è un’operazione molto difficile, se si assume, come intendo fare qui, che non esiste una posizione protetta o di sorvolo dalla quale poterlo fare. Lo è ancora di più se, come in questo caso, i processi dei quali accennerò una tracciatura sono in piena evoluzione e non permettono di essere univocamente fissati. La mappa che vi presento è una mappa di problemi, tendenze, linee evolutive. E non pretende, perché non può esserlo, ad alcuna definitività od oggettività. Provo perciò solo a sbrogliare i fili di una matassa. Ben sapendo che è impossibile trovarne il bandolo; l’elemento risolutore che permetta di chiarire il problema.

La terza cautela che intendo enunciare riguarda proprio questo «stare nel mondo» della filosofia. L’ingresso nel mondo è rischioso e, con ogni probabilità, personalmente non ne sono all’altezza. Il cartografare è un’operazione molto difficile, se si assume, come intendo fare qui, che non esiste una posizione protetta o di sorvolo dalla quale poterlo fare. Lo è ancora di più se, come in questo caso, i processi dei quali accennerò una tracciatura sono in piena evoluzione e non permettono di essere univocamente fissati. La mappa che vi presento è una mappa di problemi, tendenze, linee evolutive. E non pretende, perché non può esserlo, ad alcuna definitività od oggettività. Provo perciò solo a sbrogliare i fili di una matassa. Ben sapendo che è impossibile trovarne il bandolo; l’elemento risolutore che permetta di chiarire il problema.

2. Solo in un secondo momento enterò nel merito del problema biopolitica, saperi, soggettività. Preferisco un altro punto di approccio. La prima cosa che mi sembra importante rilevare è come il termine biopolitica sia stato coniato ed adoperato, molto prima di Foucault, per riferirsi ad un’implementazione della scienza politica. Essa avrebbe dovuto avvicinare lo statuto delle scienze naturali e, dunque, aggiornare i propri profili integrandoli con elementi di «concretezza» volti a trattare lo Stato come un’unità organica radicata. Si tratta di una storia nota e già raccontata. L’introduzione del termine va riferita al razzismo nazista e al suo rimodellamento dei saperi. A coniare il termine è uno scienziato politico svedese: Rudolf Kjellén. Per Kjellén lo Stato, visto come un’unità organica sovraindividuale, è fondato su di un’identità etnica, che lo identifica ad una «forma di vita». Le tensioni sociali ed i conflitti di interesse tra i gruppi che lo costituiscono, così come le forme di cooperazione tra gli stessi, manifestano la stessa intensità dei fenomeni della vita e il loro caratterizzarsi come una costante lotta per l’esistenza. «Biopolitica» è il termine che Kjellén introduce per nominare questa «biologizzazione» dello Stato (Kjellén, 1920: 93-94). Esso viene ripreso negli anni ’30 sulla «Zeitschrift für Geopolitik» di Klaus Haushofer, insegnante ed amico personale di Rudolph Hess, come elemento integrante della teoria nazista dello «Lebensraum». «Biopolitica» e «geopolitica» vengono in questa occasione definite le «basi di una scienza naturale dello Stato»: la prima, per denotare lo sviluppo delle unità etniche nel tempo; la seconda come chiave per studiarne la distribuzione nello spazio. «Blut und Boden», appunto. Forse meno noto, e tuttavia molto importante, è che negli USA, sempre negli anni ’30, la Rockfeller Foundation, il cui ruolo nel finanziamento degli studi di biologia molecolare fu particolarmente importante in quegli anni, mirava ad una valorizzazione «politica» degli stessi con l’obiettivo di migliorare il controllo sociale e di indirizzare il comportamento umano. E ancora negli anni ’60 del Novecento nel quadro della scienza politica americana si spingeva per l’uso di concetti e di metodi di ricerca biologici (etologia, genetica, sociobiologia) per analizzare e per giustificare i motivi dell’agire politico (Cutro, 2005; Lemke, 2007).

Riprendo queste cose non già, o non solo, per provare a fissare alcuni elementi della storia del concetto, ma per mettere in evidenza due cose. Sulla prima dovrò tra poco tornare. Parlare di biopolitica e di produzione della soggettività vuole anche dire doversi occupare di una decisa «somatizzazione» del soggetto. Una somatizzazione che non è un effetto della sola «razzizzazione» della popolazione, come quella che si compie negli anni ’30, ma che rileva anche da quella che Habermas ha chiamato «eugenetica liberale» e che viene rilanciata dai processi di «biomedicalizzazione» che segnano le più recenti trasformazioni della medicina (Habermas, 2001). La seconda riguarda invece – e qui sì, anche la storia del concetto – il punto di soglia che differenzia questo primo impiego del termine, un impiego che si estende molto al di là degli anni ’30 e che torna ancora tanto nei movimenti ecologisti di destra tedeschi degli anni ’60 (nel 1965 viene fondato il Gesamtdeutsche Rat für Biopolitik), quanto negli USA degli anni ’80, quando all’interno dell’APSA, l’associazione degli scienziati politici americani, viene riconosciuta una sottosezione esplicitamente votata alle «Politics and Life Sciences», dall’uso sul quale si rilancia e acquista velocità globale la sua circolazione contemporanea.

Questo punto di soglia può essere rintracciato nell’avvento della biotecnologie e nella sequenziazione del genoma umano. Non sono un biologo per cui le poche cose che riporto in merito le ho semplicemente lette altrove. Il passaggio tuttavia mi serve per un duplice motivo. Il primo consiste nella necessità di assumere il mutamento radicale che viene introdotto in merito alla nozione di «natura» e di «natura umana» in particolare. Se è vero che di biopolitica si è potuto parlare, lo abbiamo appena visto, nella prospettiva di un’implementazione dei paradigmi della scienza politica per mezzo dell’adozione di prospettive, categorie o concetti tratti dalle scienze della vita, qui è con un differente paradigma scientifico che abbiamo a che fare. La «natura» viene risemantizzata in termini linguistico-comunicativi e cioè come una sequenza di informazioni. Come una grammatica. Ed è su questa materialità – la materialità del DNA e del DNA ricombinante che le tecnoscienze producono identificando e isolando i geni, tagliandoli, unendoli a vettori e infine trasferendoli – che si innesta, contestualmente, una significativa trasformazione dei regimi di accumulazione del capitale (Sunder Rajan, 2006). Proteomica, genomica, farmacologia postgenomica sono i saperi sui quali il biocapitale investe ritrascrivendo le frontiere tra diritto pubblico e diritto privato. Brevetti, «bio-banking», nuove «enclosures» dei commons, sono con ciò rese possibili. Questo, di nuovo, non avviene secondo una sequenza causale lineare – come se, cioè, fosse il capitale in sé a promuovere questo tipo di trasformazione, quanto piuttosto secondo una logica di sudeterminazione per cui selezione delle occasioni di investimento, capacità di attrazione per il capitale finanziario, innovazione scientifica e tecnologica, apertura di progettualità, agiscono circolarmente le une sulle altre dischiudendo contemporaneamente nuove frontiere scientifiche e nuove possibilità di valorizzazione. Nella composizione tecnica del «biocapitale» vanno annoverate le macchine (computer, banche dati, laboratori: una quota enorme di capitale fisso), ma anche una parte significativa di capitale circolante (venture capital, ricercatori la cui mobilità è legata alle possibilità di autovalorizzazione e di innovazione, ad esempio).

Il secondo motivo riguarda il polo sul quale ruota questa circolarità. Esso concerne, appunto, anche una specifica modalità di produzione dei saperi e delle soggettività che li incarnano rendendoli possibili. Il «biocapitale», per quanto attiene a questo, seleziona e gerarchizza discipline e istituti di ricerca, e trasforma ricercatori e accademici in figure imprenditoriali alimentandosi di questa stessa trasformazione e delle occasioni di business che essa rende concrete. E non solo. Esso alimenta processi di cooptazione che ricodificano come expertise di impresa o di governo competenze in origine ad essi esterne o istituzionalizza specialismi e figure della consulenza che risignificano il senso stesso delle professioni mediche. Un paio di esempi ci saranno utili per chiarire ciò che intendo. Chi ha studiato i processi di biomedicalizzazione resi possibili dalle tecnoscienze constata che qui, di nuovo, viene passata una soglia. Se la medicina, classicamente, opera con il codice binario salute/malattia e con una prospettiva biologica di «profondità» – gli organi interni, la visione ponderale della fisiologia e dell’anatomopatologia, lo spessore dei tessuti, giusto per riprendere alcuni degli elementi messi in evidenza da Foucault in Naissance de la clinique – la biomedicina opera indipendentemente dal codice binario salute/malattia e investe sulla «superficie» dei circuiti di informazione nei quali la molecolarizzazione della biologia scompone l’unità organica dei corpi rendendo possibile l’ulteriore circolazione di poteri e saperi. I test genetici permettono un’indefinita apertura a quelli che, con un termine della borsa, potremmo chiamare i futures della salute (calcolo dei rischi, predisposizione ad evolvere patologie, terapie preventive, ottimizzazione dei deficit fisiologici, potenziamento farmacologico delle prestazioni) e tratteggiano il perimetro di una «cittadinanza biologica» che classifica i segmenti di popolazione governandoli secondo la disponibilità a mediarsi con i nuovi poteri pastorali che li incitano alla responsabilità e alla cura di sé. La perdita di monopolio sulla salute del medico è compensata dalla diffusività di figure e di professionalità ibride (consiglieri, esperti di tests, dietisti, tecnici) e ad essa corrispondono processi di mercificazione e di marketing che spostano sempre di più sul privato e sull’impresa, risignificandolo come occasione di profitto, l’insieme di prestazioni sanitarie una volta in appalto allo Stato.

Il secondo motivo riguarda il polo sul quale ruota questa circolarità. Esso concerne, appunto, anche una specifica modalità di produzione dei saperi e delle soggettività che li incarnano rendendoli possibili. Il «biocapitale», per quanto attiene a questo, seleziona e gerarchizza discipline e istituti di ricerca, e trasforma ricercatori e accademici in figure imprenditoriali alimentandosi di questa stessa trasformazione e delle occasioni di business che essa rende concrete. E non solo. Esso alimenta processi di cooptazione che ricodificano come expertise di impresa o di governo competenze in origine ad essi esterne o istituzionalizza specialismi e figure della consulenza che risignificano il senso stesso delle professioni mediche. Un paio di esempi ci saranno utili per chiarire ciò che intendo. Chi ha studiato i processi di biomedicalizzazione resi possibili dalle tecnoscienze constata che qui, di nuovo, viene passata una soglia. Se la medicina, classicamente, opera con il codice binario salute/malattia e con una prospettiva biologica di «profondità» – gli organi interni, la visione ponderale della fisiologia e dell’anatomopatologia, lo spessore dei tessuti, giusto per riprendere alcuni degli elementi messi in evidenza da Foucault in Naissance de la clinique – la biomedicina opera indipendentemente dal codice binario salute/malattia e investe sulla «superficie» dei circuiti di informazione nei quali la molecolarizzazione della biologia scompone l’unità organica dei corpi rendendo possibile l’ulteriore circolazione di poteri e saperi. I test genetici permettono un’indefinita apertura a quelli che, con un termine della borsa, potremmo chiamare i futures della salute (calcolo dei rischi, predisposizione ad evolvere patologie, terapie preventive, ottimizzazione dei deficit fisiologici, potenziamento farmacologico delle prestazioni) e tratteggiano il perimetro di una «cittadinanza biologica» che classifica i segmenti di popolazione governandoli secondo la disponibilità a mediarsi con i nuovi poteri pastorali che li incitano alla responsabilità e alla cura di sé. La perdita di monopolio sulla salute del medico è compensata dalla diffusività di figure e di professionalità ibride (consiglieri, esperti di tests, dietisti, tecnici) e ad essa corrispondono processi di mercificazione e di marketing che spostano sempre di più sul privato e sull’impresa, risignificandolo come occasione di profitto, l’insieme di prestazioni sanitarie una volta in appalto allo Stato.

Di nuovo: si tratta di un processo marcato da contraddizioni ed è bene tenere presente come lo stesso processo di «biomedicalizzazione» lungi dall’essere lineare sia evidentemente stratificato (Rose, 2007) Esso concerne infatti la generalizzazione di un modello di medicalizzazione della vita evidentemente espansivo – tanto perché viene con ciò superata la differenza tra stato di salute e stato patologico in direzione di un trattamento della vita come in sé tendenzialmente esposta al rischio dello sviluppo di malattie, quanto perché quello che si espande è un modello, anche istituzionale, di trattamento della salute la cui origine è occidentale e nordamericana – che è allo stesso tempo disciplinare nei confronti dei singoli ed escludente nei confronti dei soggetti o delle classi che possano essere stigmatizzate come resistenti, o semplicemente impossibilitate ad aderire, al suo paradigma cooptativo (Clarke, Shim, Mamo, Fosket, Fishman, 2003).

È assolutamente ovvio, per dirlo altrimenti, che il processo che collega i nuovi poteri pastorali degli esperti della salute alla responsabilità individuale dei soggetti in quello che potremmo forse chiamare il contemporaneo progetto biomedico di governamentalità della salute sia fatto anche di potenti strutture di esclusione. L’incitamento alla prevenzione, al potenziamento e all’ottimizzazione (sottoporsi agli screenings, seguire regimi alimentari salutari, non fumare, migliorare le proprie prestazioni sui molti livelli in cui ciò è ora possibile, dal doping, alle smart drugs, al metilfenidato, secondo procedure e posologie che si incaricano di coprire l’intero ciclo di vita individuale) non può essere rivolto a tutti e a tutte ed il prezzo che viene pagato per questa biomedicalizzazione escludente ed esclusiva è spesso la smobilitazione dei presidi medici di base. Questo processo, una volta ancora, non percorre geografie lineari. Si tratta di una frontiera – quella che viene tracciata tra chi recepisce la «somatizzazione» dell’esistenza singolare che è prodotta da queste materialissime «biopolitiche» della vita e chi invece ne sia impedito o escluso – che divide blocchi di popolazione all’interno delle stesse grandi metropoli globali territorializzando in maniera differenziata singolarità e classi. La striatura dello spazio sociale che ne deriva corrisponde alla mappa dei rischi che connota l’ambiente della regolazione neoliberale.

Un secondo esempio può essere addotto per chiarire ulteriormente ciò a cui mi riferisco. Se è abbastanza chiaro come il confine tra vita e non vita si sia spostato in avanti con le tecnoscienze mediche rendendo problematica la linea di divisione tra vita, morte e non-morte, forse meno chiaro, ma più utile ai fini della nostra discussione, è la problematizzazione, prodottasi per così dire all’«indietro», con la definizione del concetto di «periodo perinatale». La definizione del «periodo perinatale» viene avviata nella seconda metà del Novecento a partire dalle statistiche concernenti la mortalità infantile. Questa era in generale fotografata dalle statistiche come generalmente decrescente e tuttavia permanente e concentrata nelle prime settimane di vita. Di qui la definizione del periodo a cavallo tra le ultime settimane di vita fetale e le prime di vita extrauterina come di un unico periodo «a rischio» da tenere sotto controllo. La critica femminista ha messo in rilievo cosa con ciò entri in questione. Se tradizionalmente il momento del parto definiva il punto di separazione tra la madre e il/la suo/a bambino/a, con la definizione biomedica di un «periodo perinatale» convenzionalmente compreso tra la ventottesima settimana di gestazione e il ventottesimo giorno di vita, viene fluidificata la relazione tra interno ed esterno producendo una catena di effetti sulla donna incinta, sul suo corpo, sulla definizione del soggetto vivente (il non nato come «public fetus» della cui cura si caricano autorità, tecnomedici, istituzioni sociali (Duden, 1991)), sul rapporto tra la madre e il non nato, e sulle forme di mediazione esperta che operano tra di loro.

Qui si evidenzia, mi sembra, non soltanto uno degli effetti della biomedicalizzazione di cui parlavo poco sopra (diagnostica prenatale, test genetici, scansioni del feto sono al giorno d’oggi strumenti ordinari del protocollo medico di trattamento delle gravidanze, con l’effetto di considerarle tutte come gravidanze a rischio), ma anche di cosa siano effettivamente, e cioè al di fuori dello «stato di eccezione» sul quale si appunta l’analisi di Agamben, i «biopoteri» (Chignola 2014c; 2015b). Rabinow e Rose, ad esempio, aggiornando le analisi di Michel Foucault li definiscono nei termini dell’operatività contestuale di tre elementi: a) un discorso sulla «verità» della «vita» enunciata da autorità e poteri (nel nostro caso: la vita del non nato come «vita» effettiva che obbliga a pensare il/la bambino/a nel ventre della madre come un soggetto «individuato» e da lei già separato); b) l’esistenza di strategie volte a promuovere la salute, la vita e la cura; c) processi di produzione della soggettività – è questo l’elemento che più mi interessa – all’interno dei quali gli individui vengono portati a «prendersi cura di sé» in vista della salute singolare e collettiva (Rabinow, Rose, 2003).

Possiamo muovere da questa definizione per mettere in luce almeno due cose. La prima riguarda quella che Foucault chiama «governamentalità» e che, nella scienza politica contemporanea, viene discussa come «governance». La «governance», sistema di governo postdemocratico che ibrida strutture pubbliche e private in un meccanismo di cooptazione volto a produrre consenso ed efficacia per la decisione politica, è un dispositivo mobile che passa per i molti punti coinvolti dal processo di regolazione e che si lega direttamente, in particolare, al «governato» (Chignola, 2014b).

La seconda si riferisce al modo nel quale viene realizzata la premessa per la quale il biopotere spinge gli individui a farsi carico, responsabilizzandosi, della «cura di sé». Governare una popolazione rispetto ai rischi della salute significa, in generale, predisporre strumenti disciplinari e attivare meccanismi di recupero per chi non risponda all’ingiunzione che lo soggettiva e che lo attiva alla responsabilità.

Di qui alcune conseguenze rilevanti: il «rischio» è componente decisiva di un dispositivo che fa lavorare in coppia disciplina e sicurezza. La definizione del «periodo perinatale» si posiziona esattamente all’incrocio di due tecnologie di potere che solo letture molto affrettate o semplificate di Foucault e che oppongono Surveiller et punir ai Corsi dedicati a Sécurité, Territoire et Population (1977/78) e a Naissance de la biopolitique (1978/79) possono identificare a epoche differenti del suo funzionamento. La sicurezza agisce sulla popolazione più che sugli individui; la disciplina agisce sull’individuo, normalizzandone le eccedenze e mediandolo a responsabilità e ruoli sociali.

Si comprende dunque che cosa è in questione nella definizione biomedica del «periodo perinatale»: da un lato un elemento statistico che tratta la mortalità infantile come un rischio sociale, calcolato in termini di costi e di benefici, rispetto al quale la «popolazione» (soggetto collettivo a stretta desinenza attuariale, ci insegna Foucault) deve essere assicurata; dall’altro un lavoro specifico sulla madre, immediatamente responsabilizzata rispetto al nascituro per quanto riguarda i suoi comportamenti «a rischio» (dieta, fumo, potenziale trasmissione di malattie) ed immediatamente attraversata da poteri ed expertises che la sottopongono a medicalizzazioni preventive (assunzione di acido folico e altri integratori) e a tests (ecografie, monitoraggi, diagnostiche prenatali) che ne governano certo il corpo, ma anche l’immaginazione della maternità. La gravidanza diventa un periodo per conservare ed ottimizzare la popolazione ancora prima della nascita e la biopolitica, governando il desiderio e il corpo della madre nel mentre li assoggetta entrambi a poteri pastorali di cura e di responsabilizzazione, include anche il non nato concettualizzato come feto (Weir, 2006: 29). Che cosa per una madre significhi essere una «buona madre», lo certificano in anticipo sui tempi del parto e dell’esperienza della maternità, i poteri che scansionano il feto, persuadono la madre a sottoporsi alle terapie preventive e alla somministrazione di farmaci ed integratori, piegano la sua libertà alle mode (le varie forme di parto naturale come esperienze «decisive» per il futuro del rapporto madre/figlio/a; la scelta della clinica – per chi, ovviamente, possa farlo – come centrale per evitare rischi o per la «valorizzazione» dell’esperienza del parto; il bombardamento responsabilizzante pro- o contro vaccinazioni, pro- o contro l’allattamento al seno, pro- o contro l’allattamento artificiale, per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale…), costruiscono in anticipo, caricando di responsabilità la madre nei confronti del feto e trattando quest’ultimo come se esso fosse già un soggetto vivente, i ruoli ed i compiti distribuiti nella cura parentale (Guaraldo, Forti, 2006).

3. Mi accorgo così di aver contraddetto la mia posizione di partenza. Era peraltro in qualche modo inevitabile che finissi con il parlare di Foucault. Non solo tutta la letteratura che ho avuto modo in questa occasione di vedere in tema di politiche della vita, biomedicalizzazione o «periodo perinatale» fa riferimento a Foucault (e tuttavia: senza piegarsi all’omaggio al canone foucaultiano del dibattito filosofico sulla biopolitica ed insistendo, piuttosto, sulla matrice canguilhemeana delle riflessioni foucaultiane sulla storia della medicina e sulla logica del vivente), ma lo stesso titolo che ho scelto per questo intervento riecheggia, sulla scia di Kaushik Sunder Rajan, Les Mots et les Choses.

Qui, Foucault, come a tutte e a tutti noto, identifica la nascita delle scienze della vita e il «salto» epistemologico da esse indotto rispetto all’età classica riferendosi a biologia, economia politica e filologia. A vita, lavoro e linguaggio. Potrebbe effettivamente essere detto che la soglia determinata, rispetto alla biopolitica della vita, dal sequenziamento del genoma, dai processi di valorizzazione che connotano il biocapitale e dai circuiti della comunicazione e della mercificazione alimentati dalla grammatica del vivente isolata da biologia molecolare e tecnoscienze, accelerano e spingono oltre il limite la modernità e i suoi saperi. Non sono un fan del postmoderno e, come già ho avuto modo di dire poco sopra, non credo che la «biopolitica» ritagli un’epoca nel processo della storia. Credo che se ne debba parlare come di uno degli elementi della storia e del processo del capitale. Un processo a sua volta complesso, eterogeneo e multilaterale.

Potrebbe forse dirsi che sino ad ora ho avuto modo di parlare di «biopolitica» non soltanto nei termini di una delle componenti fondamentali della modernità (di qui il riferimento a Les Mots et les Choses), ma anche come elemento del «razzismo di Stato» o di ciò che pone in questione il cittadino come un «vivente» identificato al soma. Nella mappa dei riferimenti Foucaultiani la nostra cartografia, potrebbe dirsi, si è venuta sinora orientando sui punti cardinali descritti da Il faut défendre la société (Cours 1976/77) e da La volonté de savoir. In quest’ultimo testo, in particolare, Foucault fa riferimento a un «seuil de modernité biologique» attraversata dall’umanità occidentale, e, di nuovo, da ogni società in particolare, proprio in riferimento al momento in cui la «specie» in quanto tale diventa l’obiettivo di strategie politiche dedicate. Per molto tempo – «pendant des millénaires», scrive Foucault – l’uomo è rimasto ciò che era stato per Aristotele: un animale vivente ed in più capace di un esistenza politica. L’uomo moderno, invece, «est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant est en question» (Foucault, 1976: 191).

Cercherò in questa sezione conclusiva del mio contributo di declinare in particolare il modo nel quale il «biocapitale» – inteso qui non solo come il dispositivo di accumulazione e di valorizzazione che si lega alle tecnoscienze e al «bio-valore» del quale si è potuto parlare in relazione ad un vasto settore che va dal brevetto dei farmaci, al saccheggio e alla privatizzazione del codice genetico di erbe usate nella farmacologia tradizionale degli Indios, alle sementi degli organismi geneticamente modificati dalle biotecnologie, al prelievo e allo stoccaggio di sequenze di DNA, tessuti o di cellule staminali (Waldby, Mitchell, 2006), all’espianto e al traffico (molto spesso illegale e che muove milioni di dollari) di organi destinati al trapianto (Scheper-Hughes, 1993; 2000) – cercherò di declinare in particolare il modo nel quale il «biocapitale» mette direttamente a valore, dicevo, le qualità specie-specifiche dell’uomo in quanto vivente e cioè la potenza affettivo-relazionale, l’abilità cognitiva, il linguaggio.

Il tedesco ha due termini per indicare il «corpo»: «Körper» e «Leib». Essi rinviano a due semantiche radicalmente differenti. «Körper» si lega come il latino «corpus» al cadavere o alla struttura anatomica del corpo. «Leib», un termine che non ha invece corrispettivo in latino, alla radice gotica *leif dalla quale deriva «Leben», «vita», così come il termine inglese «life» (Kluge, 1899). Quando Marx, nel libro primo del capitale, parla della forza-lavoro, parla di una potenza che è immanente e connaturata alla «lebendliche Leiblichkeit» – e cioè: alla «vivente corporeità» – del singolo. Corpo, qui, non significa perciò la semplice struttura macchinica di leve e di giunture che pertiene alla scheletricità. Quando Marx farà riferimento al «Körper» lo farà per alludere al cadaverico corpo di produzione che per funzionare – e rideterminarsi perciò come un «organismo» – dovrà vampirizzare il sangue del lavoratore.

La forza-lavoro è un’attitudine inscritta nella «lebendliche Leiblichkeit» dell’uomo e non si esaurisce perciò in una determinata serie di atti lavorativi o di operazioni. Essa designa la generica facoltà di produrre che pertiene alla natura umana. La forza-lavoro è perciò intesa da Marx nel senso della dynamis aristotelica: come una potenza o come una capacità. Più precisamente, come la «somma di tutte le attitudini fisiche ed intellettuali che esistono nella corporeità di un uomo» («Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren», scrive Marx (Marx, 1962: 181)). Il punto mi sembra decisivo. Ciò che entra qui in questione è la specificità della natura umana come potenza di relazione e come potenza di produzione. Marx utilizza il termine «lebendige Leiblichkeit» proprio per rinviare a quel plastico nodo di forze che identifica contemporaneamente il vivente umano come un sistema di strutture anatomiche («muscoli, nervi») e come un fascio di disposizioni linguistico-cognitive («cervello», scrive Marx).

Ciò che precede la messa al lavoro del corpo operaio è la sussunzione della forza-lavoro al capitale e cioè la realizzazione delle condizioni comandate per cui quella potenza viene portata all’atto. Il capitalista non compra perciò questa o quella prestazione. Egli compra, piuttosto, la produttività indeterminata che è inscritta come potenza nella natura umana. La facoltà di produrre come tale, ancora disapplicata, sta perciò al centro dello scambio tra capitalista e operaio (Virno, 2004). Oggetto della compravendita non è infatti un lavoro effettivamente eseguito – l’atto in cui si esaurisce una potenza – ma quella generica dynamis produttiva che immane alla vita («Leben») e che il capitalista può mettere al lavoro per estrarne un plusvalore proprio in quanto essa viene trattenuta alla sua genericità. Il sostrato materiale cui inerisce questa potenza è la natura vivente dell’uomo: ciò che il suo corpo – qui inteso perciò come «Leib» e non come «Körper» – può fare (Chignola 2015c). Nello scarto tra potenza e atto del lavoro, tra forza acquistata e forza lavoro scambiata si dà la produzione di plusvalore: è solo in questo passaggio, ci dice Marx, che si produce capitale.

Questo breve attraversamento dei fondamentali marxiani mi serve per mettere in luce due cose. La prima è come l’estrazione del plusvalore sia resa possibile dalla «cattura» del vivente. Al capitale – e tanto più nella sua versione di «biocapitale» – interessa sì la forza-lavoro, ma quanto più essa può essere trattenuta alla sua genericità – alla sua potenza – e non esaurita nel suo passaggio all’atto. La seconda è che questa «cattura» richiede un «governo» dei viventi che muta nelle sue forme quando mutano le strutture ed i processi dell’accumulazione. Deriva di qui una serie di conseguenze rispetto al tema che ci occupa. Di «biopolitica» è possibile parlare, in qualche modo, già in Marx. E non solo: sono personalmente convinto che Foucault, ed in particolare quando parla di «disciplina» e di «biopotere», rielabori precise indicazioni marxiane (Chignola, 2014d). Tutto il tema dell’«assujettisement» – e cioè della produttività del potere, che nella moderna «fabbrica del soggetto», come Foucault ribadisce ossessivamente ai suoi interlocutori, non va inteso in termini repressivi – è percorso dall’imperativo della tras-formazione del contadino in soldato, dell’analfabeta in scolaro, del vagabondo in operaio. Si tratta di una questione, quest’ultima, che risulta centrale nella stessa analisi foucaultiana della penalità, come emerge in particolare dal Cours dedicato da Foucault nel 1972/73 a La société punitive. In esso, sulla scia di Thompson e di Marx, Foucault si pone esplicitamente il problema della genalogia gemellare di forma-prigione e forma-salario e della sussunzione del tempo di vita al tempo di lavoro (Foucault, 2013: 72). Ora: se è abbastanza semplice comprendere come in quella che Marx chiama la «sussunzione reale» del lavoro al capitale la potenza del corpo operaio venga espressa in quanto imbrigliata dal sistema di macchine e compressa nella giornata lavorativa, meno semplice – su questo dibatte buona parte del marxismo contemporaneo – è intendersi circa le strutture di quello che è stato definito il «capitalismo cognitivo» (Moulier-Boutang, 2008; Negri, Vercellone (2008); Fumagalli, (2015)). Nei regimi postfordisti di produzione le mura della fabbrica crollano ed è la cooperazione sociale dei soggetti che viene immediatamente messa a valore. Con essa, ciò che marca specie-specificamente l’uomo in quanto «animale» vivente e parlante: l’affettività, la capacità di relazione, il linguaggio.

Siamo, per certi aspetti, di fronte ad un’altra soglia; davanti ad un’altro «campo» della surdeterminazione capitalista. Chi posta su Facebook, effettua l’upload di un video su Youtube, o alimenta l’infosfera con un Tweet, lo fa «liberamente»; lo fa in quello che ritiene essere il suo tempo libero. E tuttavia «lavora» nel senso che produce valore per la proprietà di social media che captano e che sfruttano la libera cooperazione dei singoli senza il bisogno – retaggio di un’altra fase o di altri segmenti della composizione del capitale – né di organizzarla, né di «comandarla» predisponendone i tempi di esecuzione. Quando questo accade, come in molti settori dell’economia della conoscenza o nei settori produttivi ad alta automazione, al lavoratore si chiede di essere pronto all’innovazione, reattivo, collaborativo; gli si chiede, in altri termini, di valorizzare le caratteristiche neoteniche che dell’uomo fanno un animale costantemente evolutivo perché costantemente «aperto» nella relazione con l’ambiente e non «rinserrato», come l’animale, come la «zecca» di Uexküll, che molta filosofia del secondo Novecento finirà con lo stimolare (da Heidegger a Deleuze), nel cerchio dei suoi disinibitori (Uexküll, 1934). Ed è su queste caratteristiche filogenetiche della sua «natura» si fissano le operazioni estrattive del capitale (Mezzadra, Neilson, 2013b). Il lavoro al quale si legano i biopoteri è un lavoro diffuso, lasciato «libero», precarizzato. Il suo modello: quello dell’imprenditorialità autonoma.

Quando Foucault parla esplicitamente di «biopolitica», dedicando alla sua Naissance il Cours del 1978/79, è della genealogia di questa forma della soggettività che intende trattare. Lo fa, come sempre, studiando il rapporto di tipo produttivo che si installa tra le nuove tecnologie di potere neoliberali – tecnologie la cui novità è data dalla desovranizzazione dello Stato e dalla predisposizione di strategie mercatiste di regolazione – e i processi di soggettivazione da esse attivate. Il governo neoliberale lavora sulla libertà. Non nel senso, tuttavia, della giuridificazione astratta dei «diritti» di libertà, ma predisponendo in forma indiretta – questo il proprio già dell’ordoliberalismo tedesco – un ambiente in cui possa espandersi il libero agire delle singolarità. Di qui la definizione foucaultiana della governamentalità liberale come «consumatrice» di libertà («consommatrice de liberté»): essa per esercitarsi ha bisogno che libertà ci sia (libertà di mercato, libertà di proprietà, libertà di impresa) e deve dunque continuamente dischiudere le possibilità ambientali della libertà e riprodurre questa libertà prima di tutto nel singolo soggetto. La governamentalità neoliberale organizza e gestisce le condizioni che rendono possibile al singolo di essere libero di essere libero (Foucault, 2004: 65). E cioè di agire liberamente in un sistema di relazioni libere. Essa non pianifica un processo, ma lavora come programmazione strategica delle coordinate complessive per la libera competizione degli interessi individuali.

Di qui la rilevanza di queste analisi foucaultiane – che non dipedono questa volta da Canguilhem, ma piuttosto da Nietzsche, secondo un’altra direttrice dell’argomentazione foucaultiana sulla «vita» – per il tema della soggettività. Produrre libertà – e non fabbricare soggetti o disciplinare corpi, come avviene nei dispositivi analizzati altrove da Foucault – significa non predisporre le condizioni di insieme perché libertà, che gia c’è, vi sia, ma lavorare, e con alacrità incessante, a mantenere aperte le possibilità per il suo esercizio individuale. Significa individuare lo spazio economico in ogni soggetto e governare i rischi che la libertà comporta non con il riferimento a schemi giuridici universali, ma singolarizzandone la responsabilità d’esercizio.

Vale senz’altro la pena, a questo proposito, notare come nemmeno la nozione di interesse permetta di ancorare ad un riferimento oggettivo l’azione di governo. L’interesse che il neoliberalismo assume a propria nozione fondamentale è pensato in termini di «volontà» («une forme de volonté à la fois immédiate et absolument subjective», scrive Foucault (Foucault, 2004: 277)) e sfugge agli schemi rappresentativi dell’equivalenza. La disuguaglianza (di volta in volta degli interessi in gioco, delle prestazioni individuali, degli scopi singolari) è il motore della concorrenza, e questo comporta che, dismessa la propria universalità perequativa, il diritto agisca solo come tutela di uno spazio differenziale, ritrascritto a partire dalla soggettività.

Ciò vuol dire che la stessa «società» cui si rivolgono le tecnologie governamentali non può essere perimetrata riconoscendo e ricomponendo gli interessi in essa presenti in una tradizionale meccanica dell’equilibrio resa possibile dallo scambio e dall’uniformità della merce, ma che essa deve essere prodotta come sistema di multiplo di «imprese» individuali indicizzate sulla differenziazione delle opzioni e delle scelte soggettive (Foucault, 2004: 154-155). «La società non esiste», diceva del resto Margareth Thatcher, che considerava solo gli individui privati («They are casting their problems on society and who is society? There is no such thing! There are individual men and women and men there are families and no government can do anything except through people and people look to themselves first», consultabile qui).

Dell’analisi di Foucault mi sembra particolarmente rilevante quanto segue, in ordine all’oggetto che ci occupa. La governamentalità neoliberale lavora ad un costante adattamento tra mercato e forme della soggettività. Di qui il lessico del «capitale umano» che permette un ponte tra la somatizzazione dell’individuo (pensato in chiave di eugenetica liberale e secondo le tecnologie di «enhancement» da quest’ultima promosse come un corpo prestazionale, iperconnettibile e iperconnesso, un corpo cyborg, anche se in modo differente dall’apologia che ne aveva potuto fare Donna Haraway (Haraway, 1991: 149-181) e il suo «governo» disciplinare ai fini di impresa. Il soggetto, una volta risematizzato come un’impresa individuale secondo quello che non è solo uno schema teorico, ma la pratica concreta di un nuovo diritto del lavoro realizzato con lo smantellamento neoliberale degli istituti di welfare e dei diritti sociali in capo allo Stato, deve essere prodotto e formato come «libero» per questa specifica forma di libertà. Il capitale umano va formato. E questo richiede un intervento costante di governo. Un costante «governo di sé», dato che l’interesse è ritrascritto in termini di «volontà», una volontà di movimento, di inserimento, di cinica capacità di cogliere le occasioni, una volontà di immettersi senza resto nel gioco concorrenziale; ed un «governo» capace di spingere questa specifica dinamica di individuazione reclutando saperi esperti in tema di educazione, formazione, valorizzazione delle risorse umane (Foucault, 2004: 235-236). Potrei fare molti esempi, tratti in particolare dalle teorie del New Public Management che orientano molti dei processi di destrutturazione e di riforma della scuola in Europa e non solo. Non ne ho tuttavia il tempo, in questa occasione.

Mi permetto tuttavia di concludere questo intervento con un paio di osservazioni. La prima riguarda quanto rileva da questa specifica forma di disciplinamento e cattura della vita. Lavorare alla produzione del soggetto come impresa significa valorizzare di quest’ultimo l’adattabilità all’ambiente di mercato. E questo significa non soltanto portarlo a investire su di sé e dunque responsabilizzarlo all’uso della propria libertà, ma significa, anche e soprattutto, sussumerne le caratteristiche antropologiche e animali (la plasticità, la neotenia, la potenza di elaborazione simbolico-comunicativa) al particolare regime di accumulazione posto in essere come risposta all’insubordinazione operaia degli anni ’70. La seconda riguarda lo scarto. E cioè ciò che residua da questo processo per il quale la governamentalità liberale non si assume responsabilità, avendole delegate all’autonomia del mercato e degli individui che in esso agiscono, anche quando quest’ultimi vi entrano come lavoratori, come precari o da posizioni subordinate.

Chi resta ai margini, lo fa di sua «volontà», se la volontà è il perno del processo disciplinare che produce il soggetto come un’impresa, oppure come incapacitato, e cioè come «vita» da trattare in termini semplicemente umanitari. Una critica della ragione umanitaria – se ragione umanitaria significa trattare le disuguaglianze e le loro cause non in termini di conflitto, ma come veicolo per la proliferazione di compassionevoli interventi di governo in vista della sopravvivenza dei singoli e, con essi, degli stessi meccanismi che le disuguaglianze e le emergenze generano e riproducono (Fassin, 2011) – mi sembra altrettanto urgente della critica della sovranità costruita sul paradigma dell’«homo sacer». Più che la vita uccidibile, è la vita «sopravvivente» ciò che mi sembra fondare il regime di «biolegittimità», come la chiama Didier Fassin, con il quale lavorano i meccanismi di inclusione differenziale della contemporaneità.

«Vita» era, qui ai margini di Porto Alegre – non so se lo sia ancora – la zona di animalizzazione e di sopravvivenza visitata e descritta dall’antropologo Joao Biehl alla metà degli anni ’90 del secolo scorso nella quale malati di AIDS, pazzi e altri relitti di un’umanità disperata vivevano in anticipo la decomposizione del legame sociale e, in molti casi, quella del loro stesso corpo (Biehl, 2005). E «vita» in latino, che non conosce la differenza tra «bios» e «zoé» del greco antico, significa appunto tanto l’esistenza, l’essere, appunto, in vita, quanto l’umanità, il genere umano. Se è vero che la questione della «biopolitica» è la questione della topologia del Politico – la questione della frontiera, non del confine, su cui si affrontano diverse segnature del rapporto tra natura e cultura, tra biologia e diritto, tra animalità e cittadinanza, tra vita sopravvivente e vita degna – questa topologia, con la distribuzione di posizioni che la connota, può e deve essere rovesciata. Per farlo, occorre che libertà ed uguaglianza tornino ad essere progetti di conflitto. Dei quali anche la filosofia, uscita al di fuori del suo canone accademico, torni a farsi carico e ad assumersi la responsabilità.

Porto Alegre, Unisinos, 21-24 settembre 2015 [qui la versione in portoghese]

Bibliografia

Althusser L. (1965), Pour Marx, Paris, Maspero.

Biehl J (2005), Vita. Life in a Zone of Social Abandonment, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press.

Chignola S. (2014a), Política de la filosofía, «Caja Muda», n. 6 [qui]

Chignola S. (2014b), A la sombra del estado. Governance, gubernamentalidad, gobierno, «Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social», 19, 66: 37-51.

Chignola S. (2014c), Sobre o dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze, Cadernos IHU Ideias, ano 12, 214, vol. 12: 3-18.

Chignola S. (2014d), Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, Roma, DeriveApprodi.

Chignola S. (2015a), ¿Italian Theory? Elementos por una genealogía, «Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo» (en prensa).

Chignola S. (2015b), Regra, Lei, Forma-de-Vida. Sobre Agamben: un seminário, in Esio Salvetti (coord.), Agamben, Passo Fundo, Editorial IFIBE (en prensa).

Chignola S. (2015c), Body Factories, in Carlos Ruta – Gert Melville (Eds.), Thinking the Body as a Basis, Provocation and Burden of Life. Studies in Intercultural and Historical Contexts, Berlin – New York, De Gruyter (en prensa).

Clarke A., Shim J. K., Mamo L., Fosket J. R., Fishman J. R. (2003), Biomedicalization: Technoscientific Transformations of Health, Illness and U. S. Biomedicine, «American Sociological Review», 68, 2: 161-194.

Cutro A., (2005), a c. di, Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, Verona, ombre corte.

Dardot P., Laval Ch. (2009), La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néoliberale, Paris, La Découverte.

Deleuze G., Guattari F., Capitalisme et schizofrénie 2: Mille plateaux, Paris, Minuit.

Duden B. (1991), Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs Leben, Luchterhand, Hamburg.

Fassin D. (2011), Humanitarian Reason. A Moral History of the Present, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press.

Foucault M. (1976), Histoire de la sexualité. 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard.

Foucault M. (2004), Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978/79, édition établie sous la direction de F. Ewald et A. Fontana par M. Senellart, Paris, Gallimard /Seuil.

Foucault M. (2013), La société punitive. Cours au Collège de France, 1972-73, édition établie sous la direction de F. Ewald et A. Fontana par B. E. Harcourt, Paris, EHESS / Gallimard / Seuil.

Fumagalli A. (2015), La vie mise au travail: nouvelles formes du capitalisme cognitif, Paris, Eterotopia.

Gentili D. (2012), Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Bologna, Il Mulino.

Gentili D., Stimilli E. (2015), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Roma, Derive Approdi.

Guaraldo O., Forti S. (2006), Rinforzare la specie. Il corpo femminile tra biopolitica e religione materna, «Filosofia politica», 1: 57-78.

Habermas J. (2001), Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenetik?, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

Haraway D. (1991), Simians, Cyborg and Women. The Reinvention of Nature, London-New York, Routledge.

Kjellén R. (1920), Grundriß zu einem System der Politik, Leipzig, S. Hirzel Verlag.

Kluge F. (1899), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, sechste verbesserte und vermehrte Auflage, Straßburg, Trüber.

Lemke Th. (2007), Biopolitik. Zur Einführung, Hamburg, Junius Verlag.

Marx K. (1962), Das Kapital, in Marx Engels Werke, hrsg. von Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der Sed, Band 23, Berlin, Dietz Verlag.

Mezzadra S., Neilson B. (2013a), Borders as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press.

Mezzadra S., Neilson B. (2013b), Extraction, Logistics, Finance. Global Crisis and the Politics of Operations, «Radical Philosophy», 178: 8-18.

Moulier-Boutang Y. (2008), Le capitalisme cognitif: la nouvelle grande trasformation, Paris, Amsterdam.

Negri A., Vercellone C. (2008), Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, «Multitudes», 32, 1: 39-50.

Rabinow P., Rose N. (2003), Thoughts on the Concept of Biopower Today, qui.

Rose N. (2007), The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton, Princeton University Press.

Scheper-Hughes N., (1993), Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, Berkeley, University of California Press.

Scheper-Hughes N., (2000), The Global Traffic in Human Organs, «Current Anthropology», 41, 2: 191-211.

Sunder Rajan K. (2006), Biocapital. The Constitution of the Postgenomic Life, Durham, Duke University Press.

Uexküll J. von (1934), Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten, Berlin, Springer.

Virno P. (2004), A Grammar of the Multitude. For an Analysis of Contemporary Forms of Life, Los Angeles, Semiotext(e).

Waldby C., Mitchell R. (2006), Tissue Economies: Blood, Organs and Cell Lines in Late Capitalism, Durham, Duke University Press.

Weir L. (2006), Pregnancy, Risk and Vital Politics. On the Threshold of the Living Subject, Abingdon – New York, Routledge.