Di GISO AMENDOLA

Un’indagine su un processo di criminalità organizzata del 2005, avvenuto in un non meglio identificato luogo del Sud Italia (ma apprendiamo leggendo che l’organizzazione in questione è la ‘ndrangheta). il libro di Paolo Napoli, Il sovrano dimezzato. Anatomia di un processo politico, (Rosenberg & Selliers) è, in primo luogo, un esercizio esemplare di casistica. Il case law non è certo nelle corde principali della nostra tradizione giuridica, addestrata a uno studio normativo e ordinamentale della macchina giuridica, molto lontano dalla singolarità e specificità delle operazioni processuali. Napoli però fa una cosa molto diversa da un semplice rilancio del metodo casistico: è lontana da lui la tentazione ingenua di fare l’elogio del caso singolo, del diritto dei giudici, delle microstorie processuali contro l’astrazione giuridica, lo studio del sistema, lo sguardo d’orizzonte sugli eventi. Il caso – anche il caso singolare, rimasto isolato, che non ha aperto nessuna svolta giurisprudenziale o culturale – è al contrario, per Napoli, interessante proprio in quanto può servire a gettare una luce diversa sulla ricostruzione generale, a trasformare complessivamente il modo con cui leggiamo l’intero. Il caso non serve, insomma, ad abbondonare l’astrazione in cerca di chissà quale mistica dei fatti “concreti”, ma a cambiare il modo con cui ricostruiamo le operazioni, e a produrre modi alternativi di costruire le nostre astrazioni.

Questo è il senso del ripescaggio, nel libro di Napoli, di uno strano e isolato pronunciamento dei giudici del 2005. Proprio per alcuni suoi elementi singolari e rimasti senza seguito e senza storia, questo caso specifico ha la forza di parlare alle categorie politiche generali, di permetterci di lavorare con la loro crisi. La dimensione “micro” di una sentenza sull’associazione mafiosa ci permette di affinare lo sguardo sull’orizzonte “macro” della crisi della sovranità e sul suo ritorno spettrale, quel “sovranismo” con cui avremmo dovuto fare i conti in un futuro che, nel 2005, era ancora incerto e parzialmente aperto.

I giudici hanno a che fare, in questa circostanza, con un processo complesso, dove confluiscono molte condotte criminali che hanno attraversato un arco temporale piuttosto lungo. Lo affrontano con lo strumento del reato associativo di stampo mafioso: il 416 bis. Pur cercando di mantenere saldo l’ancoraggio alla responsabilità penale personale, i giudici sanno bene che è impossibile sciogliere nei singoli comportamenti il riferimento al contesto di insieme. L’associazione mafiosa si configura comunque come una connessione di operazioni, che muta il senso dei singoli atti e che si muove sempre su una difficile linea di confine tra sistema (anche inteso strettamente come “sistema” criminale) e ambiente (comportamenti omissivi, omertosi, vagamenti collaborativi, etc.).

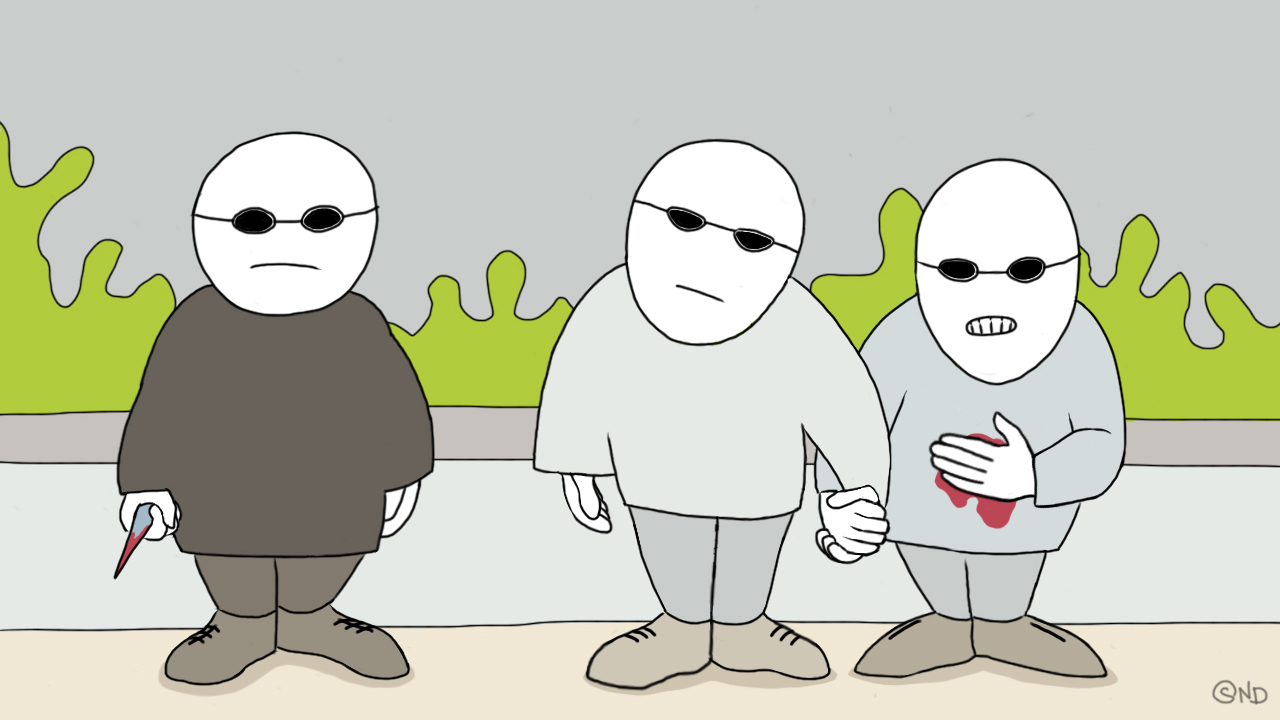

L’uso insieme degli strumenti della tecnica giuridica e del pensiero socio-antropologico permette ai giudici di lavorare con concetti collettivi, senza eludere la specificità tecnica del discorso giuridico e il valore delle garanzie individuali. Il punto sorprendente però è che, al momento dell’ammissione delle parti civili, il crimine comune assume una sorprendente vicinanza al crimine politico. I giudici infatti ammettono la costituzione della Presidenza del Consiglio come parte civile non in quanto assumono che il danneggiato sia lo Stato “persona”, cosa abbastanza abituale, ma chiamando in causa direttamente la sovranità in quanto tale. I giudici politicizzano improvvisamente la costruzione processuale, e lo fanno non seguendo le piste consuete, come per esempio le considerazioni sui costi economici generali della criminalità o sulle sovrapposizioni tra classe politica e ambienti mafiosi. Per i giudici la questione invece è politica in un senso più radicale: l’associazione criminale mette in discussione la sovranità statale in quanto tale. Letteralmente, scrivono i giudici, la sovranità è “menomata”: la criminalità ne rompe l’unità, la smembra.

Di qui, segnala Napoli, una ridda di contraddizioni molto significative. Per i giudici, si tratta evidentemente, nelle intenzioni, di rilanciare la centralità della sovranità: la criminalità è nemico politico in quanto mette in discussione la sovranità statale, e la “cura” sta evidentemente nel riaffermarne politicamente l’unità tanto pericolosamente ferita. Ma, proprio nel tentativo di rilanciare la sovranità statuale, in realtà i giudici ne mostrano la definitiva consumazione. Innanzitutto, raffigurare la sovranità come un’entità in guerra contro l’associazione criminale produce non il suo recupero, ma la sua relativizzazione: la criminalità comune assurge in questo modo a contropotere politico, e così la sovranità finisce per perdere qualsiasi supremazia e per “abbassarsi” a nemico. Nel momento in cui, poi, la ferita della sovranità è riportata alla logica del danno risarcibile, e i giudici, pur consapevoli della sua “inestimabilità”, in realtà producono una stima precisa (e fissano il risarcimento per il colpo inferto alla sovranità a dieci milioni di euro), la contraddizione esplode. Il rilancio politico della sovranità coincide con l’esposizione della sua irrecuperabilità: il campo della valorizzazione economica la assorbe e la priva di qualsiasi supremazia, di ogni aura “sacrale”. Proprio mentre ci si avvicina al reato di lesa maestà, “cardine” della costruzione del moderno diritto penale statale e dei processi di centralizzazione che ne hanno prodotto la nascita , esplode insomma tra le mani dei giudici una tensione che, per la verità, il diritto privato, forse più navigato nel trattare il problema del valore delle cose, incontra spesso in tema di risarcimento: la contraddizione tra misura monetaria (la liquidazione del danno) e l’“incommensurabile” (la vita, la salute, il benessere psicofisico, e, ora, in questo caso, anche la sovranità statale) che il diritto riconosce ma al tempo stesso costringe nell’ambito della merce. Napoli ha evidentemente ragione a dire che quella sentenza del 2005 dice molto del sovranismo degli anni successivi: il tentativo di riproporre la sovranità oltre la sua crisi si afferma interamente dentro quella crisi. Il sovranismo delira su un ritorno della sovranità pensabile ormai solo nella sua forma spettrale, svuotata, impotente, presa dentro i meccanismi del capitale e incapace di produrre sia senso politico che unità.

Liberarsi dallo spettro della sovranità e dai suoi deliranti ritorni, apre per Napoli la possibilità di riscoprire una politica non sovrana, oltre le chiusure sovraniste e le altrettanto sigillate e autoreferenziali chiusure individualiste: “io” sovrani, proprietari di sé stessi, afferrati all’interno della stessa logica solipsista e autoimmunitaria che condanna i sovranismi all’autoreferenzialismo e, infine, all’esplosione. Resta evidentemente aperto, però, il problema di cosa si muove all’interno dello spazio aperto dalla crisi della sovranità e dal delirare del suo doppio spettrale sovranista. Al di là della critica alla sovranità e al nostalgismo bloccato e reazionario dei suoi ritorni, probabilmente qui si tratta di guardare alla produzione di contropoteri, procedendo oltre l’improponibile ossessione della riduzione all’unità agitata dai sovranismi. Nel processo in questione, la figura del contropotere viene orribilmente occupata dal suo doppio mostruoso dell’associazione criminale, fatta assurgere a contropotere politico proprio dall’improbabile tentativo di additarla a nemica pubblica della sovranità. Si tratta evidentemente di liberare da questa morsa in cui i sovranismi nostalgici schiacciano i contropoteri, finendo per farne emergere solo le controfigure altrettanto reazionarie. La produzione e il rafforzamento di contropoteri efficaci può aprire la possibilità di abitare in positivo lo spazio postsovrano, ed evitare che i ritorni spettrali della sovranità, pur deliranti, segnino il campo con i tratti della violenza “autoimmunitaria” e della guerra.

Una versione ridotta di questa recensione è stata pubblicata su il manifesto il 4 gennaio 2022.