Di FANT PRECARIO

Così il “Secolo XIX”:

Prima la pioggia, anche forte, poi il sole e l’arcobaleno, i discorsi, le Frecce Tricolori: è incominciata alle 18.35, ed è andata avanti per circa un’ora, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, che sostituisce il Morandi a poco meno di 2 anni dal tragico crollo, che ha provocato la morte di 43 persone: taglio del nastro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di un’opera che nasce sul teatro della peggiore tragedia stradale della storia d’Italia, avvenuta il 14 agosto 2018. Proprio per questo non è stata una “festa”, ma una cerimonia sobria, come richiesto dai parenti delle vittime e ribadito dal capo dello Stato: «Non c’è nulla da festeggiare, ma va celebrato il lavoro e l’impegno», aveva riassunto il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Tra martedì sera e mercoledì mattina, il Genova San Giorgio diventerà poi percorribile: lo ha detto anche questa mattina il sindaco-commissario Marco Bucci in conferenza stampa.

Infine, la Polcevera riebbe il suo ponte a distanza di due anni dal tragico crollo che l’aveva riportata, d’un botto, alla coscienza di quello che non era più da almeno trenta.

Da Polceverasco, utilizzatore giornaliero del ponte dal giorno in cui presi la patente a quello del disastro, volevo scrivere qualcosa di rilevante su un evento che rilevante rimane e non solo per l’agghiacciante retorica nazionalista che lo ha avvolto come carta velina tricolorata o per lo sfruttamento in chiave elettorale delle tempistiche. La prosa, però, risultava stitica; le idee ruotavano tutte intorno al “modello Genova”, una caccata che fa sembrare il modello toyota di Romiti l’invenzione della ruota. Da qui l’idea di intervistare A Franco, un amico e compagno che vive là sotto, proprio in via Porro, dove, in fondo al piazzale, si apriva il cancello dell’officina dello zio Censin, l’unico discendente di un Papa ad avere fatto il grano come camionista.

Non so come mi sia venuta l’idea, non lo vedevo, di fatto, da quel (altrettanto tragico) 10.05.1989. Poi il matrimonio, il trasloco, e in Valle venivo solo a trovare i vecchi e per il 25 aprile. Da allora, solo: “ciao, tutto bene?” … “come va?” … “a bagasce”…

Mi faccio dare il numero da Pino e lo chiamo. “A Franco cosa mi dici del ponte? Ti posso fare due domande?” “sei abelinato? Cosa vuoi che ti dica?” “Boh”.

Poi ci ripensa, però non vuole che ci vediamo lì. “E allora dove?” “Dai Scemi in via Nazionale” è la risposta.

Via Nazionale, quel viale che porta alla Neve, è per me un classico; in una traversa ci sono nato, via Zamperini (compagno partigiano morto in combattimento sulla Sella). Arrivo (credo) in anticipo, e lo trovo, invece, al banco con due Santa Maria appena assaporati. Devo dire che è un po’ diverso da come lo ricordavo, ma la vista di me stesso allo specchio mi fa capire che lo stupore deve essere reciproco.

Sotto il ponte ci sei vissuto, lo avrai percorso tante volte, cosa ti ricordi dei tempi che portarono all’edificazione?

“Edificazione” (ride), ricordi quando volevamo edificare il socialismo? Devo dire che il tempo del nostro ponte inizia prima del 1967, è per questo che ce lo sentivamo amico. Avevo 15 anni quando Gerardo mi chiama e mi dice “a Genova c’è casino”. Andiamo, e arriviamo che già si menano. Devo dire che di politica ne sapevo poco, c’era il Partito, ma mi stavano sulla ciolla perché sembrava di entrare in Chiesa. E poi la domenica volevo andare a Vesima, mica a vendere “l’Unità”, che se ci pensi, l’avessi fatto, come quel tuo amico di Teglia, magari diventavo avvocato e facevo carriera nella banda di Burlando. E invece, noi a cercare se qualcuno avesse perso qualcosa per imboscarcelo. Due portafogli li trovammo, 1800 lire. E sei mesi di gabbio per Gerardo che era già grasso e correva come “Paralisi”. Ti sembrerà strano, ma il centro-sinistra fu un grande risultato. Ora è facile dire il contrario. Poi siete arrivati voi a dire “il PCI non è qui, lecca il culo alla DC”, ma vedere i repubblichini allontanati (almeno in apparenza) dal potere, registrare come finiti i ’50 e – così credevamo – le mazzate e i morti… in ogni caso, almeno per vent’anni di Baget Bozzo non ne avremmo più sentito parlare. Che voi vi lamentate degli anni ’80, ma ti immagini vivere negli anni Cinquanta? Mica c’era Elvis in Polcevera, e in porto girava ancora la polizia militare americana.

Quindi il ponte di Brooklyn è un miracolo del centro sinistra?

Passano gli anni ma continui a non capire un cazzo! Il capitale, zuenotto, è un rapporto, o runsi te o runsa lui. Faceva presto Della Mea a lamentarsi che al 25 aprile ci andava anche Andreotti: prima del 1960 non ci poteva andare nessuno che ti legavano. È il prezzo del “successo”, le lotte avevano dato il via a un progetto politico che – discutibilissimo – portava un relativo benessere che ci consentiva di alzare ancora di più la cresta. Quando arrivò il ponte mi ero già comprato la Benelli e il fatto di girare sul ponte, invece che sul dritto di Barabino, dava l’ebbrezza di chi il comunismo lo conquista ogni giorno, non come quei bulicci della sezione che ci dicevano “lavora, rispetta il padrone che quando poi vinciamo le elezioni VEDRAI…”. Devo dire che, anche se quando arriva il ponte Kerouac l’avevamo già letto e cagato, la velocità della moto ci fa sembrare sorpassati anche i fighetti di Francoforte. Sai, ho fatto le professionali, poi dovevo entrare all’Italsider e per un po’ ci sono stato: però, minchia, i turni, il caldo, la presenza di Lotta Continua…

Cosa vuoi dire?

Voglio dire che al caldo della militanza ho preferito il vento delle impennate. Il ’68 è durato un anno… neanche; vedevo gli studenti (perché 10 anni di differenza sono tanti quando se ne hanno venti, ed essere nati nel ’47 non è come nascere nel ’59 che al liceo ci siete andati tutti) e mi stavano sul cazzo perché non li capivo. E poi quelle canzoni noiose, parlavano sempre di morti; che poi in settimana a occupare e la domenica ai Lido con i rayban piegati. Con i ’70 è andata meglio, perché il casino si esprimeva contro quello che odiavo: che se la tenessero la loro fabbrica di merda, che tanto gli studenti in fabbrica non ci sarebbero mai andati. Mi sono riavvicinato alla politica – se occupare case, tagliare gomme, cozzare capetti è fare politica (sogghigna) – e godendo del corpaccione opulento del Partito che si decomponeva, mi sono allontanato, sentimentalmente, dal ponte. Come diceva quel tale, ce n’era tanto di comunismo in giro, che elemosinare “partecipazione” o vaneggiare dell’applicazione della Costituzione, pareva un tuffo dalla scalinata di Odessa. Minchia, ti ricordi gli Area al “Colombo”?

Eccheccazzo, c’era il bar come ai tempi di mio papà…

Nel ’73 il ponte era già il nostro mausoleo di Lenin. Se il capitale è un rapporto, i registri erano cambiati, i tempi non li dettava più la catena, ma la voglia di farla saltare, la catena. Il ponte restava lì a glorificare un passato che non correva più. La vita, la nostra, era altrove. Lontana dalla repressione che la fabbrica (anche se conquistata e, forse, allora ancor più) imponeva ai corpi stanchi di elettrico (che fosse Jimi o l’elettrificazione della nota sommatoria sovietica poco importava e in effetti Jimi è morto ben prima del ponte che, almeno, si è ascoltato i Minutemen).

Quindi, già negli anni ’70 il ponte era obsoleto? Attento che fai un assist a Benetton!

Il Ponte non era un cazzo, era un ponte. Era obsoleto, anzi rigettato e sconfitto, il sistema di produzione che lo aveva imposto, anche la proposta alternativa, la Togliattigrad casereccia, era morta anche se a Torino, Fassino ne rimane malsana ipotesi. Anche noi, però, che a tal fine tanto avevamo operato, non stavamo poi bene. Camion, macchine sempre più numerose, sempre più orpello e sempre meno gioia di correre. Miguel c’aveva lasciato le piume e suo fratello stava per entrare a Marassi. La fine del lavoro arrivò davvero ma comandata da un piemontese: al posto della rivoluzione, miseria e poliziotti.

Come sono gli anni ’80 sotto il ponte?

Le giacche oversize di Armani, intendi? O il nero delle serate post punk? La droga fa rivivere il ponte, ma come sempre il cambiamento arriva “dal basso”; fabbriche in disarmo, officine dismesse, l’amico gasometro, beata solitudine. Dagli “Amici” al cimitero il passo non fu poi tanto lungo. E noi, che per culo o viltà scampammo alla repressione, al ponte non pensammo più. Governare il cambiamento fu per tutti l’imperativo; sgominate le giunte rosse, arrivò la vendetta del capitale: non è un caso che Baget Bozzo, il tambroniano controconciliare, torni in campo garofanomunito a massacrare quel poco di autonomia che a Genova pulsava in porto. Fu una lotta impari: da una parte tutto lo schifo di una città di morti, dall’altra pochi resistenti pronti a essere massacrati. Nasceva l’iconografia della sconfitta “con onore” da cui il nascente partito dell’arcivescovo avrebbe tratto linfa.

E il ponte?

Il ponte restava in alto, sulle nostre teste, incurante di quello che succedeva. Era un po’ l’amico scemo che hai sempre avuto, che quando entri nel bar cerchi con la coda dell’occhio e se per le 17 non arriva cominci a preoccuparti. Senza rumore crollava il mondo che lo aveva generato mentre nasceva – per subito appassire – il sistema di produzione di merce (e di vita) a mezzo di debito. Genova è sempre stato un laboratorio, abbiamo detto di Tambroni, ma anche quello che successe post-Coco e anche Guido Rossa sono esperimenti, anche se è difficile individuare il geniale inventore. La città delle partecipazioni statali, senza Stato dove può andare? E (a) cosa (e chi) partecipa? Ma qui siamo già negli anni ’90 allorché l’antica repubblica marinara diventa protettorato reso sovrano dalla capacità di rendere spendibile alla coop il feticcio della classe operaia. Il ponte, i 600 dell’Italsider, i vecchi partigiani (zittiti per un decennio) sono assoldati per una infame produzione cinematografica. Al “Cinema Burlando”, come nel vecchio neorealismo, tutti recitano sé stessi. A differenza di allora, gli attori sono cadaveri. Come il fantasma di James Dean fa vendere più Porsche, il fantasma del fantasma d’Europa consente ai rivoluzionari del ‘43 (diventati secondini nel giro di trent’anni e ora padroni di una banca) di convincere che lo Stato esiste e ci vuole bene (che poi la capitale sia a Bologna e il presidente un vecchio democristiano, poco importa… scostati che sta passando il giullare popolare). Ovvio che si tratti di carta straccia, ovvio che dietro alle finte gare ci siano famiglie più o meno bene o più o meno calabresi, quello che conta è che a qualcuno arrivi un gettito costante solo per il gesto, per fingere di fare qualcosa.

E arriviamo agli anni rock…

Bravo. Il ras – mancato rallista – sbanda e la sua annunciata (e sicura) succeditrice cozza contro il muro del niente che il sistema di appalti nati morti aveva eretto a metro di comprensibilità. Cambia la gestione e questa volta, diversamente da come fu per il tempo del venditore di auto, le cose devono modificarsi. La fuffa non basta più: i fantasmi non possono creare denaro per sempre, bisogna andare a prenderlo là dove ancora dimora. Il ponte ha perso la propria spinta propulsiva (vera o fittizia che fosse): èlibero di svanire come quelli che un tempo gli furono graditi.

E allora: ricostruzione!

Non ci saranno, stavolta, le navi cariche di grano. Basta la Cassa Depositi e Prestiti. Si parte con un avviso spaventoso, che proviene da un figlio di Genova che ti chiedi perché l’aborto non l’hanno legalizzato prima. «Questo ponte dovrà durare mille anni e dovrà essere d’acciaio». Lo ha detto l’archistar Renzo Piano presentando il suo progetto di ponte nell’incontro in Regione con il Governatore ligure e commissario per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti. «I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario». A parte il parallelo scontato tra il ponte di Renzo (che noi ne siamo i polli?) e il Reich di Adolfo, perché un ponte dovrebbe infiammare il mio immaginario? E poi, cosa significa? Sta di fatto che consiglio a tutti di andarsi a rivedere Non toccare la donna bianca.

Forse voleva dire che il ponte sarebbe stato bello…

Un ponte bello… Mi sembri il muratore della barzelletta che voleva becciarsi la carriola. No, Toti ha capito, il nostro immaginario deve tornare quello di un costruttore ante 2008, il tempo della cementificazione felice. Però tutto è anche nuovissimo. Occorre portare l’impresa dalla fatica in cantiere al sogno di faticare in cantiere. Un occhio, quindi, anche agli ’80, ma nella convinzione che il sacrificio deve essere gratuito, perché la gloria è nella partecipazione a un’opera “grande” che genererà grandi costi e profitti giusto basta per pagarti un compenso precario, se l’impresa non fallirà prima. Tu sarai sempre un artefice. Grato il mondo guarda allo schiavo che eresse le piramidi, mica a quel briccone, invidioso dei ricchi, che liberò Stalingrado. L’impresa deve costruire, non importa cosa, ma costruire. Se possibile grandi, grandissime opere. Mandi in miseria il popolo, ma stavolta non in nome di una passata grandezza, ma di un presente fatto di abusivismi e cementificazione.

E allora il modello-Genova?

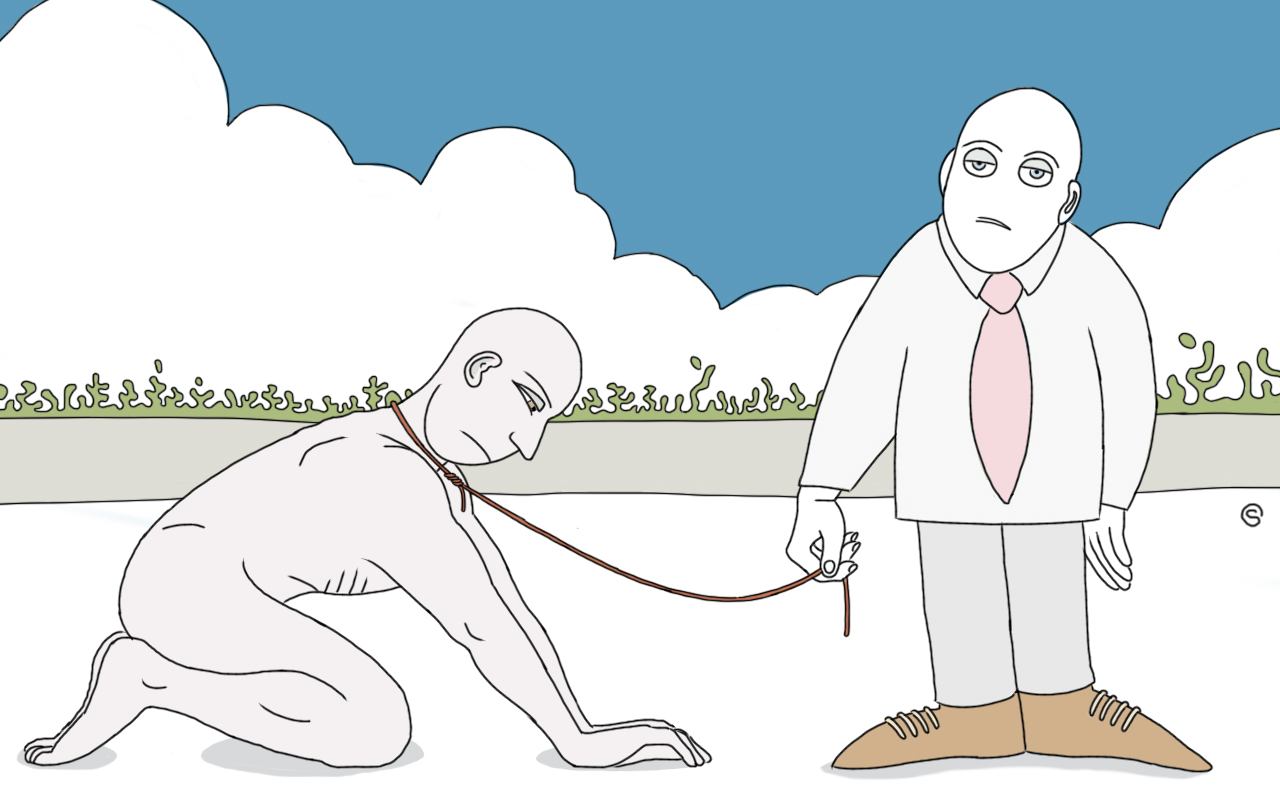

Il modello Genova è un esperimento in larga parte riuscito perché estrae la vita dal lavoro coattivo. Ci pensi? Una sorta di Dachau della creatività proletaria… In fondo, la disgrazia di due anni fa ha spinto in avanti la progettualità che già il governo Renzi (ricordi la proposta di eliminare il Consiglio di Stato e/o la sospensiva?) aveva auspicato, in uno a tutti i Governatori vogliosi di suolo pubblico da dedicare a case inutili per persone inutili, ma bellissime e senza vita. «Evitare un bando di gara» per la ricostruzione del ponte Morandi «non significa evitare l’adozione di tutte le opportune cautele al fine di impedire infiltrazioni della criminalità organizzata o episodi di corruzione» (legge). Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una nota. «Il sindaco Bucci, Commissario alla ricostruzione, concorderà direttamente con il presidente dell’Anac Cantone l’adozione di tutti gli opportuni accorgimenti per procedere in modo celere, trasparente e nel rispetto della legalità», aggiunge il premier (sogghigna) – come dire: abusate con moderazione. Credo che il modello-Genova sia l’ennesima aggiustatura al concreto dello statuto dell’impresa, perché fornendo un’immagine di impresa come di qualcosa di terzo, di altro, rispetto a chi lavora per (e non in) essa (essendo egli stesso imprenditore) consente al capitale di appropriarsi di quanto il precario, credendo di lavorare per altri, realizza, invece, dentro di sé e per sé. E come nella logistica, non c’è neanche bisogno del manganello.

Ma allora, il ponte nuovo?

Niente, non è niente, come ogni altra strada. Come ogni via che porta ogni giorno poveracci avanti e indietro, merci inutili verso mercati sterili; sogno di violenza e dominio da parte di una sedicente imprenditoria tarocca che deve proprio a questo niente il fatto che la si percepisca.

Ma il fatto che il ponte (o le altre opere citate in questi tempi) non serva(no) a niente?

Perché serviva friggere patatine alla Festa dell’Unità? E raccontarsela con il terzo settore? E il quarto stato? Il capitale ha bisogno di cemento per fare credere che esiste e che non è solo il nostro incubo di vecchi romantici… Ti ho mai raccontato di quella volta che con B. andammo in Albania a trovare Enver? E dell’officina funk-ulo?