di MAURILIO PIRONE. Le recenti proteste dei rider di Foodora e i primi tentativi di regolamentazione locale sulla proliferazione di host di AirBnb hanno aperto anche in Italia un interessante dibattito sull’uso produttivo delle nuove tecnologie mobili e informatiche. I facchini in bicicletta che lavorano registrandosi su una app sono dipendenti o collaboratori? Chi affitta una stanza del proprio appartamento lo fa per via dell’insufficienza (o assenza) del salario e nel tentativo di trasformarsi in un giovane imprenditore? Dare passaggi con la propria auto arrivando a guadagnare centinaia di euro al mese è ancora un hobby o un vero e proprio lavoro?

Tutte domande non scontate, semplicemente perché la risposta non è ovvia ma punto di conflitto. I rider di Foodora hanno protestato per vedere il loro rapporto lavorativo riconosciuto come subordinato mentre l’azienda lo considero una relazione di libera collaborazione; i dati rilasciati nel 2015 da AirBnb testimoniano uno spettro molto vario di host in base al reddito annuale.

Dietro queste domande specifiche si cela la progressiva emersione di nuove forme di lavoro che sembrano essere la riproposizione di attività quotidiane sotto una nuova veste, fatta di start up, nuove tecnologie e destrutturazione dei rapporti di lavoro. Si tratta della messa a valore (leggasi “fonte di profitto”) di una serie di gesti che generalmente consideravamo collaterali al lavoro vero e proprio: dare un passaggio, ospitare qualcuno, scambiarsi messaggi, fare lavoretti. In molti di questi casi, la colonizzazione dei tempi di vita procede parallelamente alla destrutturazione del lavoro così come lo conoscevamo: contrattualizzato, scandito, subordinato. Dietro il funzionamento delle piattaforme digitali che gestiscono questi nuovi lavori si cela, infatti, l’estensione qualitativa e quantitativa dei tempi di lavoro ad integrare o sopperire alla perdita di centralità del salario. L’integrazione salariale, a sua volta, assume le sembianze dell’impresa costruita su se stessi. Lavoro volontario, informale, nero, a cottimo: il confine tra di loro diventa sempre più labile.

Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire innanzitutto di quali fenomeni stiamo parlando. Che si tratti di economia dei lavoretti (gig economy), della condivisione (sharing economy) o di capitalismo delle piattaforme digitali (platform capitalism), abbiamo sempre a che fare con una serie di attività non socialmente qualificate come prestazioni lavorative a tutti gli effetti e che invece stanno subendo una radicale trasformazione a partire dalla loro organizzazione tramite strumenti informatici. Detta così sembra una fantasia cyberpunk ed invece tutti, bene o male, abbiamo avuto occasione per farne esperienza: il 17% degli italiani usa abitualmente una piattaforma digitale come AirBnb, o BlaBlaCar.

Alla luce anche del caso Foodora, prendiamo in considerazione un settore ben preciso, quello delle consegne di prodotti alimentari. L’intero comparto del food delivery italiano muove un mercato di circa 400milioni di euro con una proiezione di 90 miliardi fra 3 anni (secondo Rocket Internet, colosso tedesco dell’e-commerce). Il settore è composto da diversi rami: take away, cooking on demand, spese a domicilio. Nel 2009/2010 nascevano i primi player italiani del take away on-line: PizzaBo, Clicca e mangia, Bacchetteforchette. Poi sono arrivati i grandi gruppi internazionali: JustEat, Foodora e Deliveroo. JustEat è quotata alla borsa di Londra, con un fatturato di 247 milioni di sterline (dati 1 marzo 2016). Nel 2014 erano 157 milioni. Nell’ultimo anno ha avuto un incremento di clienti in Italia del 200% e serve 400 comuni in 19 regioni (con soli 90 dipendenti). Deliveroo, aperta dal 1 novembre 2015 a Milano, punta su ristoranti di qualità (altro meccanismo per creare brand e valore per gli esercizi che ne usufruiscono per via della maggiore visibilità e della possibilità di diversificare l’offerta) e su un servizio di consegna rapido (32 min di media, door-to-door in 8 min). Foodora, nata in Germania dove ha una flotta di 1000 rider in 14 città, ha aperto in Italia prima a Milano e poi a Torino, sempre nel 2015.

Deliveroo, Foodora, JustEat sono accomunate da un aspetto: una app determina sia la logistica del processo produttivo che i compiti del lavoratore. Per tutti, Uber rappresenta il mito fondativo al punto che si parla di uberized economy: un modello di business che aggrega la domanda di prodotti e servizi connettendola tramite piattaforme web con reti di fornitori in grado di soddisfarla immediatamente. Logistica e digitalizzazione. Uber costituisce il prototipo di nuovo modello di azienda liquida perché non possiede beni (i taxi che fornisce – così come AirBnb non possiede le case affittate e Deliveroo non è il proprietario della flotta di bici che garantiscono le consegne) ma, facendo leva sulle nuove tecnologie, gestisce l’accesso a una rete di fornitori e lavoratori indipendenti in grado di assorbire in modo elastico la domanda. Abbattimento del capitale costante e digitalizzazione di una parte degli spazi e delle operazioni del ciclo produttivo. Questa riformulazione del peer-to-peer come paradigma della connettività trasforma il processo produttivo. Nel caso del food deliver è scomposto in 3 momenti (ordinazione, preparazione e consegna) e ognuno di questi viene compresso il più possibile: gli ordini sono effettuati on-line con un click, i pasti sono spesso precotti e completati al momento, i rider devono rispettare standard di consegna molto elevati. Ogni attrito va rimosso o limitato il più possibile per chiudere il cerchio (closed loop) della valorizzazione i cui effetti si scaricano su tutta la catena, imponendo ai diversi punti che la compongono (ristoranti, rider) ritmi e costi del lavoro. Spazio e tempo diventano flussi continui.

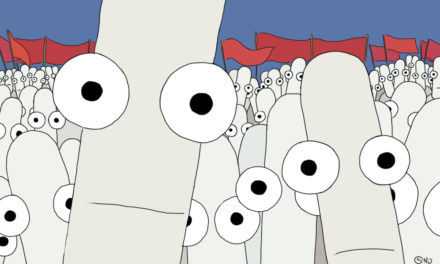

Al consumatore viene fatta promessa di una gratificazione istantanea e senza sforzo, e di un risparmio di tempo tramite pagamenti on-line, servizio in ogni luogo e a tutte le ore, scelta dei prodotti veloce, uso semplice e divertente. È l’internet delle cose, quello che mette a disposizione tutto il mondo in un telefono. L’automazione digitale di alcuni aspetti della vita (ad esempio ordinare da mangiare piuttosto che cucinare), colonizza e trasformare la nostra quotidianità creando nuovi bisogni e processi di valorizzazione. L’accumulazione di dati sul consumo rientra anch’essa nel processo produttivo, utile a stilare dei profili di riferimento e ottimizzare le diverse operazione della catena (menù, proposte, consegne). È paradossale che alla promessa di risparmiare tempo e riappropriarsi di spazi di libertà corrisponda una estensione del tempo di vita messo a valore. L’essere umano diventa un “agente economico a tempo pieno” (Jonathan Crary, 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno), un prosumer che consuma e produce allo steso tempo. Inoltre, tramite meccanismi social come il feedback (fondamentale per la “certificazione” dei servizi offerti), contribuisce a rendere la disciplina un dispositivo diffuso e pervasivo. Le comunità digitali sono una rete di informatori informali che entrano fin dentro le case e le auto dei sorvegliati.

Il rider invece è solo l’esecutore di ordini impartiti da un superiore immateriale incarnato dal proprio smartphone. È il taylorismo 2.0: il passaggio dall’organizzazione scientifica a quella digitale del lavoro, dal lavoro meccanico a quello creativo. La formalizzazione, l’elasticità e l’immaterialità della gestione della forza-lavoro si basa su un management algoritmico (così lo ha definito l’Human-computer interaction institute), ossia sulla gestione del personale attraverso parametri matematici che permettono di disciplinare, gestire, valutare una forza-lavoro non dipendente all’interno di un circuito logistico veloce ed efficiente. Marx parlava di falsa libertà della forza-lavoro salariata che pensa di poter decidere autonomamente della propria vita ma è costretta alla vendita dei propri corpi dalla necessità di soddisfare i propri bisogni secondo le regole del mercato. I rider, nel caso di Foodora, sono liberi di accettare ordinazioni e turni ma se non raggiungono un certo monte-ore non vengono pagati e se non hanno una certa rapidità non sono selezionati per le consegne in base a una valutazione dei livelli di servizio fatta dall’algoritmo stesso. L’app (ad esempio quella di Deliveroo, ma anche Uber) spesso non dà tutte le informazioni (dove consegnare, quale consegna è in attesa successivamente) ma impartisce un compito alla volta, in modo da impedire l’organizzazione e la valutazione autonoma da parte del lavoratore, il quale è chiamato a eseguire dei compiti on demand. In Amazon succede la stessa cosa agli operatori dei magazzini, logistica metropolitana e logistica globale sono inserite all’interno degli stessi processi di ristrutturazione del lavoro. Per entrambe vale il Quantified Self Movement, la raccolta di dati tramite dispositivi mobili al fine di migliorare le prestazioni. L’obiettivo è quello di cercare di massimizzare la produttività evitando rallentamenti, sovrapposizioni, personalismi, sprechi. Il tempo di attesa tra un un ordine e un altro, ad esempio, non è quasi mai pagato ai rider, così come un turno senza consegne. Gli algoritmi però non sono neutri, privilegiano dei comportamenti a discapito di altri. A riguardo sono interessanti le ricerche fatte sul funzionamento della buybox di Amazon, le quali hanno mostrato che i libri consigliati non sono sempre quelli al miglior prezzo.

Nell’economia dei servizi on-demand non solo l’offerta si adatta alla domanda, ma la stessa prestazione lavorativa diventa, per definizione, intermittente (just-in-time workforce). In altre parole, le piattaforme digitali del food delivery non servono solo a organizzare la vendita del servizio ma anche l’erogazione della forza-lavoro, determinando una trasformazione delle relazioni fra imprenditore e lavoratore. Cambia sia l’imprenditore (sostituito in alcune delle sue mansioni dagli algoritmi) che il lavoratore (ridotto a una funzione, un fascio di variabili dell’algoritmo): l’idea è che tutti quelli che contribuiscono alla sharing o alla gig economy siano auto-imprenditori e quindi debbano valorizzare ciò che possiedono (la propria forza-lavoro, il capitale umano) tramite l’inserimento in una rete di connessioni; un esercito di free-lance, mercenari al soldo di un padrone immateriale. Il rapporto di lavoro diventa individuale per effetto della distruzione di qualsiasi riconoscimento collettivo (e quindi di contrattazione sindacale). Quando i lavoratori di UberEats hanno provato ad organizzarsi a Londra hanno dovuto escogitare dei modi per conoscere in carne ed ossa i propri colleghi: inventarono false ordinazioni per contattare gli altri rider. L’organizzazione del lavoro tramite piattaforme digitali si inserisce nel solco della fine dell’universalità del diritto del lavoro, la regola la fa la produttività imposta dall’algoritmo. La messa a valore del capitale umano passa per l’esaltazione della concorrenza fra la forza-lavoro e dell’auto-disciplina. I lavoratori al tempo del platform capitalism non hanno luogo di lavoro fisso né sono dipendenti. La tendenza è quella di trasformarli da costo fisso a costo variabile, da dipendenti a collaboratori mentre il lavoro è ridotto all’erogazione della prestazione, con la conseguente espulsione di tutto ciò che non è immediato (e che è scaricato sul lavoratore): responsabilità di impresa, ferie, malattie. Assistiamo così al ritorno del cottimo, a sfavore della riconoscimento dei bisogni necessari per la riproduzione della forza lavoro – quello che chiamavamo salario. E per lavorare bisogna possedere i mezzi del proprio lavoro (una bicicletta, una casa, un’automobile) – cosa che prima spettava al datore di lavoro. A tutti è richiesta una reperibilità (di tempo) e disponibilità (di azioni) indefinita, una completa sottomissione alle esigenze produttive senza però che le aziende riconoscano questo aspetto. Marxianamente, il plusvalore relativo (intensificazione del lavoro) va di pari passo con il plusvalore assoluto (estensione dei tempi di lavoro).

Eppure un’azienda come Foodora ha un capitale sociale di appena 10mila euro. Come è dunque possibile l’espansione così veloce e pervasiva di queste nuove aziende stile Uber? La risposta sta nei grossi finanziamenti che banche e fondi di investimenti stanno riversando su alcuni settori come il food delivery. Il salto c’è stato tra il 2013 e il 2014. Nel 2014 sono stati investiti in totale 600milioni di dollari, nel 2015 1miliardo. Il valore totale del delivery market è di 70miliardi di dollari, di cui solo il 13% al momento è frutto di acquisiti on-line. Tuttavia per i prossimi anni è calcolato un forte spostamento dall’off-line all’on-line che fa gola al venture capitalism, quello che sogna sempre nuovi territori da conquistare. Nel 2015 Deliveroo ha ottenuto 100milioni di dollari per espandersi in Asia e Australia da parte di Dst Global e Greenoaks. Senza contare che tutti i pagamenti via web avvengono tramite banca (mobile payment) e rappresentano un altro elemento di finanziarizzazione.

Allo stesso tempo, anche in Italia abbiamo avuto una serie di acquisizione di alcune start-up locali da parte dei grandi colossi internazionali; sia PizzaBo che Clicca e Mangia sono state comprate nel 2015 rispettivamente da Rocket Internet e JustEat, e quest’ultima ha poi ricomprato PizzaBo da Rocket Internet. Tutti puntano a diventare un unicorn, una start-up che raggiunge il valore di 1miliardo di dollari. Una nuova corsa all’oro.

Start up come Deliveroo e modelli di business come Uber dunque non sono confinabili a uno specifico settore; piuttosto sono degli apripista per una più generale trasformazione sia del mondo del lavoro che di quello degli stili di vita. Allo stesso tempo hanno aperto nuove frontiere di valorizzazione, inglobando attività informali, cooperative, relazionali all’interno di una catena produttiva digitalizzata. Tutto ciò che può essere consumato può essere uberizzato; ci sono praterie sterminate da esplorare per il capitalismo delle piattaforme digitali. Dietro la Californian Ideology, il sogno di una tecnologia che sostituisca progressivamente il lavoro umano con l’automazione in un mondo di consumatori, yuppies e macchine obbedienti, si nasconde però una trasformazione della forza-lavoro e una ristrutturazione della sfera affettiva/relazionale così come degli spazi (ad esempio la nascita dell’AirSpace design tipico di AirBnb, basato sull’illusione di ricreare atmosfera casalinga ovunque tu sia). Vecchie e nuove mansioni si intrecciano in una catena di produzione spesso ammantate da un’estetica smart, green, tech ma frutto dell’intensificazione ed estensione del lavoro umano .

La sussunzione di alcune attività all’interno di processi di valorizzazione si accompagna alla distruzione di altre forme di lavoro: tassisti con licenza e albergatori sono in rivolta contro app come Uber e AirBnb. La generazione di conflitti fra forme del lavoro non è però riducibile alla contrapposizione fra liberalizzazioni e corporativismo.

Oltre alla sussunzione del comune produttivo all’interno di meccanismi predatori e di valorizzazione, le tecnologie digitali permettono anche il potenziamento del mutualismo e della cooperazione. Il Platform cooperativism di cui parla Trebor Scholz è appunto il tentativo di mettere in piedi cooperative di lavoratori digitali che producano innovazione sociale oltre che tecnologica usando strumenti come la Class Action per rivendicare diritti individuali e collettivi.

Non esiste però solo il tentativo di costruire piattaforme autonome, ma anche quello di sviluppare conflitti all’interno della gig e della sharing economy. La protesta dei rider di Foodora è forse il primo esempio di sciopero in Italia all’interno di questi nuovi rapporti di produzione, ma a Londra come a Parigi i loro colleghi di Deliveroo e UberEats hanno già dato vita a forme di mobilitazione e organizzazione. Il rimosso (i corpi e i bisogni della forza-lavoro, così come le dinamiche di sfruttamento) ritorna alla ribalta tramite la reinvenzione di forme classiche di protesta, esperimenti di sciopero sociale (rallentamento del lavoro, sensibilizzazione sugli altri punti della catena produttiva come i ristoranti, sit-in, distribuzione di materiale informativo ai consumatori). Alcuni dei punti sollevati dai rider di Foodora (l’abolizione del cottimo, il riconoscimento del rapporto subordinato di lavoro e di tutele in caso di infortuni) sono molto simili a quelli rivendicati dai facchini nei confronti delle cooperative durante la grande stagione di lotte nella logistica in Italia. Come nella logistica della grande distribuzione, anche nella logistica metropolitana l’abbattimento dei costi e l’aumento dell’intensità del lavoro sono in parte costruiti sulla riduzione dei salari e delle tutele dei lavoratori, che da parte loro invece iniziano a organizzarsi e a protestare.

Alcuni articoli di riferimento

http://ilmanifesto.info/foodora-deliveroo-uber-e-gli-altri-il-conflitto-sociale-nel-lavoro-digitale/

http://www.internazionale.it/opinione/marta-fana/2016/10/13/foodora-fattorini-sciopero-consegne

http://www.marketrevolution.it/food-delivery

http://wpp.com/wpp/marketing/digital/the-uberfication-of-everything/

http://www.marketrevolution.it/lavoro-on-demand

https://techcrunch.com/2015/05/07/a-secular-shift-to-online-food-ordering/?ncid=rss

https://www.ft.com/content/88fdc58e-754f-11e6-b60a-de4532d5ea35

https://www.che-fare.com/digitale-supersfruttamento-taylorismo/

https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad#.a69wnilar

http://www.prismomag.com/ranking-lotta-di-classe/