Di SANDRO MEZZADRA

La congiuntura di guerra in cui viviamo coinvolge in molti modi l’Europa. Certo, quando sentiamo dire che dopo il 1945 non vi sono state guerre nel continente pensiamo subito alla dissoluzione della ex-Jugoslavia, all’assedio di Sarajevo e alle terribili guerre fratricide conclusesi con i bombardamenti della Nato su Belgrado nel 1999. E non dimentichiamo le responsabilità dei principali Paesi europei, a cominciare dalla Francia e dalla Germania, proprio all’indomani del Trattato di Maastricht del 1992 che intendeva determinare un salto qualitativo nel processo di integrazione. Resta tuttavia il fatto che nel centro dell’Europa, là dove quel processo aveva preso avvio negli anni Cinquanta, la catastrofe delle due guerre mondiali sembrava avere bandito il confronto armato tra gli Stati dal novero delle possibilità. Oggi, non è più così. Quando Vladimir Putin parla con disinvoltura di un uso tattico o strategico dell’arsenale nucleare russo, sappiamo che lo fa in primo luogo per un calcolo di politica interna, cosa che pensiamo anche quando Emmanuel Macron implicitamente gli risponde insistendo sulla possibilità di inviare “truppe europee” sul terreno in Ucraina. Tuttavia, non siamo affatto rassicurati: è evidente che le tensioni attorno alla guerra in Ucraina stanno crescendo di intensità, e non ci fidiamo certo della politica del rischio calcolato a cui troppi sembrano attenersi oggi. Ricordiamo, per dirlo in breve, che uno dei libri più importanti sull’inizio della Grande guerra usciti negli ultimi anni, quello di Christopher Clark, si intitola I sonnambuli. E tanto basti.

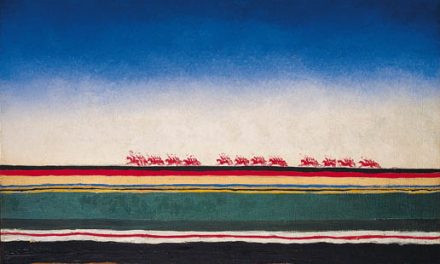

Dunque, partiamo da qui. La guerra di cui parliamo oggi non è in Indocina o in Iraq, è in Europa – e non solo perché Russia e Ucraina sono parte dell’Europa, così come i Balcani negli anni Novanta. Non che questo qualifichi questa guerra come più grave, la morte di un civile afghano pesa per noi esattamente quanto peserebbe quella di un civile italiano. Semplicemente contribuisce a definire le coordinate della congiuntura in cui stiamo vivendo. Il confinamento della guerra al di fuori dello spazio europeo non è più garantito, e con le dovute differenze tornano d’attualità le parole di Rosa Luxemburg sulla violenza immane della Grande guerra, determinata da un ritorno in Europa – “d’un balzo” – delle “bestie feroci” che essa stessa aveva scatenato contro tutte le altre parti del mondo attraverso il colonialismo. Ripeto, le differenze sono enormi: ma oggi come allora viviamo la crisi di un assetto complessivo del sistema mondo capitalistico, quello del “concerto europeo” negli anni che condussero alla Grande guerra, quello dell’egemonia globale statunitense oggi. Le forme che assume la guerra, in Ucraina come del resto a Gaza, gli attori coinvolti (direttamente così come indirettamente), gli scenari che si delineano per l’immediato futuro devono essere interpretati in questa cornice. Ed è in questa cornice che la garanzia della pace “nel bel mezzo dell’Europa” (per citare ancora Luxemburg) appare in discussione.

Ma che cos’è oggi l’Europa? Più specificamente, che cos’è oggi l’Unione europea che di nuovo si protende verso est, verso l’Ucraina, la Moldavia, la Georgia? Se la congiuntura mondiale è da anni caratterizzata da un’instabilità crescente, da turbolenze e tensioni, l’Unione europea può indubbiamente vantare il primato delle “crisi”. Non è certo un caso che proprio qui, da parte di funzionari della Commissione, si siano registrati i primi usi di un concetto oggi molto popolare, quello di policrisi. Il riferimento era originariamente alla concatenazione di crisi dell’Eurozona, avvio della guerra in Ucraina nel 2014, “crisi dei rifugiati” e Brexit. Ma la crisi dell’Eurozona (la specifica manifestazione in Europa della crisi finanziaria globale del 2007/8) interveniva in una situazione già duramente compromessa dal rigetto del trattato costituzionale nei referendum francese e olandese nel 2005, solo provvisoriamente superato con il Trattato di Lisbona del 2007. E dopo la Brexit, l’impatto della pandemia ha messo a dura prova l’assetto complessivo dell’Unione Europea (nonostante qualche tentativo di muovere in direzione di una mutualizzazione del debito), mentre l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio del 2022 lo ha profondamente lacerato.

È stato spesso sostenuto che la crisi ha rappresentato per l’Unione europea un fondamentale dispositivo di governo, secondo una razionalità neoliberale che punta a riprodurla per approfondire gli interventi all’interno dei rapporti economici e sociali. Credo che sia una lettura almeno in parte corretta, ma occorre assumere l’ipotesi che si riferisca a un periodo storico ormai trascorso. L’Unione europea presenta oggi l’immagine di un sostanziale disfacimento di equilibri consolidati, mentre un diverso assetto dei poteri si va configurando nell’attuale congiuntura di guerra. La guerra trasforma le costituzioni, e questo vale anche per costituzioni materiali come quella europea, che notoriamente non trova formale riscontro in una Carta. Mi limito a menzionare quelle che mi sembrano le trasformazioni più significative (e certo per nulla positive) che hanno segnato la politica e la stessa struttura dell’Unione europea negli ultimi due anni. Va intanto detto che, in uno scenario mondiale caratterizzato da un multipolarismo centrifugo e conflittuale, non si è manifestata alcuna “autonomia strategica” europea. Quest’ultima sarebbe stato senz’altro nell’interesse di settori importanti delle stesse élite capitalistiche, ma è stata resa impossibile da una completa subordinazione alla politica statunitense e alla NATO. La rottura dell’asse franco-tedesco, del resto, ha aperto lo spazio per uno spostamento verso est del baricentro dell’Unione e in particolare per l’ascesa della Polonia, che oggi costituisce la più significativa potenza militare in Europa. In questa cornice, si è chiaramente manifestata una tendenza alla riorganizzazione in chiave confederale dell’Unione europea, con un aumento dei poteri degli Stati e delle “nazioni”, secondo il progetto di una destra che – nonostante alcune battute d’arresto (in Spagna, nella stessa Polonia) – appare in crescita in molti Paesi e punta ad affermarsi alle elezioni europee di giugno.

La crescita della destra (vecchia o nuova, istituzionale o radicale, comunque sempre “identitaria”) ha poi come effetto la diffusione pervasiva di un discorso sui “valori”, tanto nazionali quanto europei, che si traduce immediatamente in politiche di chiusura verso i e le migranti, ma punta anche a un disciplinamento duramente reazionario delle forme di vita e cooperazione all’interno del continente. La subalternità a questo discorso della stessa sinistra istituzionale contribuisce a moltiplicarne e ad amplificarne gli effetti, mentre l’idillio tra Ursula von der Leyen, che ha gestito i processi che si sono fin qui elencati, e Giorgia Meloni è sintomatico dell’influenza di quel discorso ai vertici delle istituzioni europee – plasticamente esemplificata dal memorandum sui migranti firmato in Egitto con al-Sisi. La guerra è sempre legata a doppio filo ai “valori”: quel che accade in Europa non è affatto isolato, si inserisce anzi in un contesto mondiale in cui il riferimento alla “civiltà” (dalla Russia all’India) torna a essere uno strumento politico fondamentale. I “valori” europei si prestano così a rappresentare, come immagine specchiata di quelli a cui l’Europa stessa pretende di opporsi, una componente chiave nel processo di costituzione di un blocco “occidentale” nell’attuale congiuntura di guerra. E d’altro canto non si può evitare di notare che sotto il profilo economico le parti all’interno dell’Occidente sono piuttosto chiaramente assegnate, considerato il fatto che il prezzo più alto della guerra in Ucraina lo paga senz’altro l’Europa: la recessione tedesca è in questo senso significativa e sintomatica. Mentre poi negli Stati Uniti il complesso militare-industriale è da tempo integrato all’interno dell’economia, in Europa la corsa al riarmo che ha preso avvio non può che avere ricadute violente sul benessere delle popolazioni, sulla composizione della spesa pubblica a livello nazionale ed europeo e sulla stessa direzione dello sviluppo tecnologico (si pensi all’Intelligenza artificiale, per fare un solo esempio). Il regime di guerra è già penetrato in profondità nell’economia e nella società. Della necessità di passare a un’“economia di guerra” parla del resto esplicitamente Charles Michel, il Presidente del Consiglio europeo.

Se quella rapidamente ricostruita è un’immagina almeno attendibile della situazione costituzionale europea, viene da domandarsi quali siano oggi i nostri compiti. V’è chi dice che l’Europa va abbandonata al suo destino, che un nuovo internazionalismo sta prendendo forma attorno alle mobilitazioni contro il massacro della popolazione palestinese a Gaza, che è all’interno del “Sud globale” che dobbiamo costruire le nostre interlocuzioni. È una posizione che rivendica realismo, che fa riferimento alla lunga storia coloniale che avrebbe definitivamente segnato la struttura stessa, i codici culturali, sociali ed economici dell’Europa. Posso capire chi sostiene queste posizioni, che spesso assumono la strage quotidiana di migranti nel Mediterraneo come specchio e paradigma dell’Europa contemporanea. E certo non sottovaluto l’importanza delle mobilitazioni per Gaza, che hanno una volta di più fatto della condizione dei palestinesi una questione globale, mentre mi appare fondamentale la costruzione di relazioni altrove nel mondo nella prospettiva di un nuovo internazionalismo. Tuttavia, proprio in questa prospettiva, sono convinto che non possiamo abbandonare lo spazio europeo, perché questo spazio continua a essere per noi il primo terreno di sperimentazione di nuove forme di lotta e di comunicazione al di là dei confini nazionali – ma anche perché la costruzione di un piano europeo di lotta e comunicazione è il contributo più importante che possiamo dare a un nuovo internazionalismo.

In una stagione da tempo conclusa, tra gli anni Novanta e gli anni Zero, ci siamo misurati non senza efficacia – entro un insieme di percorsi collettivi – con la dimensione europea. Lo abbiamo fatto senza ingenuità, ben consapevoli dell’impronta neoliberale del processo di integrazione e degli effetti “necropolitici” delle politiche migratorie e del regime di controllo dei confini promossi dalle istituzioni europee. All’interno di grandi mobilitazioni così come dei Forum sociali europei, abbiamo tuttavia cercato di definire un diverso punto di vista, non tanto puntando a modelli “alternativi” di costituzione quanto insistendo sulla possibilità di iscrivere all’interno della costituzione europea esistente altri poteri, per allargare faglie e aprire nuovi spazi di libertà e uguaglianza. Ripeto: quella stagione è da tempo conclusa. Ci offre forse, però, un’indicazione politica di metodo per tornare ad appropriarci dello spazio europeo. Completamente diverse sono le condizioni, ma la costruzione di altri poteri e il loro dispiegamento su scala continentale rimangono compiti fondamentali. Abbiamo imparato, del resto, che l’insistenza sullo spazio europeo non è in alcun modo in contraddizione con il radicamento delle pratiche politiche all’interno dei territori. Il punto è, semmai, come fare in modo che quelle pratiche e quelle lotte si pongano in risonanza, avviando un effetto di moltiplicazione che rompa i loro limiti geografici e costringa le stesse istituzioni europee a misurarsi con esse.

Mi rendo conto che si tratta soltanto di uno schema, che può per di più apparire astratto. Anzi, lo è: si tratta appunto di riempirlo di contenuti e di vita. I terreni di lotta sono chiaramente definiti, e laddove le lotte ci sono in Europa parlano linguaggi ed esprimono comportamenti relativamente omogenei. I “valori” europei trovano un argine fin qui insuperabile nell’azione del movimento femminista, che lungi dall’attestarsi su una posizione di mera “resistenza” costruisce quotidianamente altre forme di vita, altri modi di fare esperienza della soggettività e del suo rapporto con il mondo. L’economia di guerra e il riarmo incontrano resistenze diffuse e forse ancora frammentarie, che alludono tuttavia alla possibilità di una mobilitazione sociale più generale, caratterizzata da inedite convergenze. Le lotte per la giustizia climatica attraversano l’intero continente europeo, assumendo sempre più chiaramente la consapevolezza del nesso tra crisi ambientale, guerra e regimi di guerra. Ai confini dell’Europa così come al suo interno, la lotta contro il razzismo è praticata quotidianamente dalle e dai migranti, il cui protagonismo caratterizza del resto anche le mobilitazioni per la Palestina. Molti di questi movimenti, in particolare quello femminista e quello ecologista, hanno costruito negli ultimi anni forme di comunicazione e organizzazione a livello transnazionale. Si tratta di domandarsi quali sono gli strumenti necessari per fare precipitare sul livello europeo la loro forza – e quella dei movimenti e delle lotte a venire.

Le tendenze che ho descritto per quel che riguarda l’Unione europea, del resto, sono caratterizzate da una dinamica inerziale, che certo può conoscere catastrofiche accelerazioni a fronte degli sviluppi dell’attuale congiuntura di guerra ma di cui è difficile immaginare una reversibilità sul breve periodo. Questa dinamica inerziale deve essere interrotta se vogliamo che lo spazio europeo torni a essere attraversato da movimenti in grado di esercitarvi i propri poteri. Nelle condizioni attuali, solo un movimento di massa per l’immediato cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina può determinare questa interruzione. So bene quanto questo movimento risulti difficile da immaginare e soprattutto da costruire. Tuttavia, è necessario: e la politica sarà anche – come diceva il Cancelliere Bismark – l’arte del possibile, ma il possibile assume il suo significato a partire da quel che è appunto necessario.