di LANFRANCO CAMINITI.

Il giallo, il thriller, il noir, è l’unica forma in cui si dà adesso il “romanzo europeo” – una narrazione riconoscibile come europea – dove alla ricerca settecentesca del bello e del romantico, a quella ottocentesca del sociale e a quella novecentesca dell’ascesa e caduta della borghesia e della centralità dell’individuo si è andato sostituendo l’intrigo, il complotto, lo scenario criminale che ha sempre radici locali ma uno sfondo globale, anche di “memoria storica”. Con questo non intendo dire che si sia scivolati, ci sia un declino, dalla “letteratura” al “genere”, ovvero che non vi siano grandi scrittori europei (in genere, si sente più forte questa tonalità in quelli che sono venuti dall’Est, e come non capirlo) e solo una folla di mestieranti. È, piuttosto, che le grandi “correnti” che attraversavano l’Europa, almeno fino al surrealismo – che il “gruppo dei 47”, quello più direttamente intenzionato dopo la Seconda guerra mondiale, e come non capirlo, a mettere l’Europa al centro della narrazione è rimasto sempre e solo un “movimento tedesco” – si sono forse esaurite o non sono più così esplicite, come accade invece nel “genere”. È interessante fare anche qualche notazione sulla “messa in scena” televisiva di questo “romanzo europeo”, sull’estetica della crime fiction europea. In particolare di quella del nord dell’Europa.

Se segui le serie televisive prodotte in Danimarca, in Svezia, in Gran Bretagna, ti prende una sensazione di spaesamento e, insieme, di familiarità. Lo spaesamento è in buona parte dovuto alle ambientazioni, dato che accade che in Svezia e Danimarca non nevichi mai (l’ispettore Wallander della serie di Stieg Larsson, magnificamente interpretato da Kenneth Brannagh, sta sempre in giacca e camicia, e più spesso in sola camicia), oppure che in Gran Bretagna piova davvero di rado. L’enorme quantità di interni, che ci sono familiari da quando Ikea è diventata l’arredo degli italiani, aumenta lo spaesamento: ti aspetteresti di vedere qualcosa di insolito, lì al Nord, tu che vivi altrove, tu che segui le fiction di Camilleri, che hai letto tutto Vázquez Montalbán, e conosci a menadito Markarīs, insomma il Mediterraneo, il Sud. Invece, lì c’è spesso il sole, c’è tanto mare, e i mobili sono più o meno gli stessi. Lo spaesamento è dovuto perciò non tanto alla differenza del mondo rappresentato, ma alla sua similitudine con il tuo. Il che ti fa pensare che una qualche Europa dovrebbe esserci. Quanto meno in arredi, in scenografia. Potrebbe essere proprio quella che accade là, in quelle serie. Irriconoscibile, perché senza caratteristiche. E ricostruita in studio. Potrebbe, a esempio, essere proprio quella di Bron, Il ponte, prima che gli americani la trasformassero in The Bridge e la spostassero al confine tra il Messico e gli Stati uniti. In Bron, danesi e svedesi non fanno che attraversare un ponte, e trovarsi di qui e di là come fosse di là e di qui. Si capiscono perfettamente anche se parlano due lingue distantissime, e hanno patrie che più diverse non si può e ci tengono e si stuzzicano ma stanno di qua o di là come fossero comunque a casa loro. Il punto dove stanno meglio è proprio il ponte, e tu pensi che forse è proprio questo che dovrebbe essere l’Europa tutta, un ponte. E pure che non c’è.

La familiarità è tutta dovuta agli interpreti. Quasi tutte le fiction nordiche si affidano a un numero relativamente ristretto di attori. Magnifici attori, che molto spesso vengono dal teatro o lavorano anche nel cinema. Sono tutti plurilingue e molti recitano in inglese. Accade così, a esempio, che Lars Mikkelsen faccia il consulente economico di Birgitte Nyborg in Borgen, ma che te lo ritrovi come politico sospettato di omicidio in The Killing (l’originale Forbrydelsen) e come investigatore nella prima serie di Those Who Kill; accade che Søren Malling faccia il direttore-fantoccio della Tv in Borgen e poi te lo ritrovi come collega della poliziotta Lund in The Killing (Forbrydelsen); accade che John Philip Asbaek faccia lo spin doctor di Brigitte Nyborg in Borgen, ma poi il soldato paraplegico con misteri a carico in The Killing 2; accade che il marito di Brigitte, Phillip Christensen, prima che lei lo lasci, faccia poi il nuovo collega della Lund in The Killing 2; accade che la stessa Lund, ovvero Sofie Gråbøl, faccia poi il sindaco di Fortitude; accade che il marito di Erica Falck, il personaggio-scrittrice della Lackberg, nella serie Fjällbackamorden, e cioè Patrick Hedström che è Richard Ulfsäter, faccia poi la sua comparsa nella serie di Annika, la crime reporter. E tutto questo non solo nelle serie “più nordiche” ma anche in quelle prodotte dalla Bbc, per cui, per dire, il papà del ragazzino scomparso e ritrovato ucciso, in Broadchurch, piantato nel Dorset, sia poi il fratello di Nessa in The Honourable Woman, al centro di un complicato intrigo arabo-israeliano con sfondo di MI6 inglesissimo in Cisgiordania. Una Cisgiordania che sembra il Dorset.

La familiarità è tutta dovuta agli interpreti. Quasi tutte le fiction nordiche si affidano a un numero relativamente ristretto di attori. Magnifici attori, che molto spesso vengono dal teatro o lavorano anche nel cinema. Sono tutti plurilingue e molti recitano in inglese. Accade così, a esempio, che Lars Mikkelsen faccia il consulente economico di Birgitte Nyborg in Borgen, ma che te lo ritrovi come politico sospettato di omicidio in The Killing (l’originale Forbrydelsen) e come investigatore nella prima serie di Those Who Kill; accade che Søren Malling faccia il direttore-fantoccio della Tv in Borgen e poi te lo ritrovi come collega della poliziotta Lund in The Killing (Forbrydelsen); accade che John Philip Asbaek faccia lo spin doctor di Brigitte Nyborg in Borgen, ma poi il soldato paraplegico con misteri a carico in The Killing 2; accade che il marito di Brigitte, Phillip Christensen, prima che lei lo lasci, faccia poi il nuovo collega della Lund in The Killing 2; accade che la stessa Lund, ovvero Sofie Gråbøl, faccia poi il sindaco di Fortitude; accade che il marito di Erica Falck, il personaggio-scrittrice della Lackberg, nella serie Fjällbackamorden, e cioè Patrick Hedström che è Richard Ulfsäter, faccia poi la sua comparsa nella serie di Annika, la crime reporter. E tutto questo non solo nelle serie “più nordiche” ma anche in quelle prodotte dalla Bbc, per cui, per dire, il papà del ragazzino scomparso e ritrovato ucciso, in Broadchurch, piantato nel Dorset, sia poi il fratello di Nessa in The Honourable Woman, al centro di un complicato intrigo arabo-israeliano con sfondo di MI6 inglesissimo in Cisgiordania. Una Cisgiordania che sembra il Dorset.

Tutto questo potrebbe essere normale, questa intercambiabilità. Succede nel cinema, no?, che un attore interpreti diversi ruoli – quando non incappa in una lunga serie di successo, che so l’agente 007 e fatichi a tirarsene fuori. Epperò, lo sguardo sul cinema, sul film è ben diverso da quello sulla serie televisiva, e non solo per la evidente differente di lunghezza. È anche una differenza temporale. Un tempo compatto nell’uno, frastagliato, frattale nell’altro. Guardo il film in un tempo limitato – a meno che, per l’eccessiva durata, se ce l’ho su Dvd, non ne faccia due serate – mentre l’esperienza della fiction si allunga per settimane, mesi, anni. Mentre intanto scorre la mia vita, parallela a quella dei personaggi. E quando ricomincio a vedere, dovrei essere aiutato dalle ricorrenze, per orientarmi. Invece, ricorrenze, occorrenze – figure classiche dell’analisi letteraria – si ripetono talmente in trame diverse che finisci col perderti, o meglio, quasi con il costruirti una narrazione parallela. Una ambientazione parallela, l’Europa, appunto. È questo l’Europa, una ambientazione parallela, qualcosa che non si interseca mai con la realtà?

Però – per arrivare al cuore di questo breve componimento, ovvero la differenza dell’esperienza del guardare e del leggere – a me non è mai accaduto di confondere i personaggi dei racconti di William Trevor con quelli di Edna ‘O Brien o di Frank McCourt o di Roddy Doyle, benché stiano tutti in Irlanda. E non mi è mai accaduto di sovrapporre i personaggi delle storie di William McIlvanney con quelli di Stuart McBride o di Ray Banks, benché stiano tutti in Scozia. O se vogliamo essere più dettagliati, e passare dalla “letteratura” al “genere”, non mi è mai accaduto di confondere i personaggi di Henning Mankell con quelli di Camilla Lackberg o della mitica coppia formata da Maj Sjöwall e Per Wahlöö. Invece, se guardo le serie thriller finisco col cercare il marito della Brigitte nel posto sbagliato, o di chiedermi perché un consulente economico insista a presentarsi come investigatore. Fanno gesti fuori posto, per me, anche se la loro faccia è sempre nel posto giusto, la televisione. È la faccia che cambia tutto. Sono i dettagli del viso che cambiano tutto. Sono le ricorrenze, gli indici di frequenza che cambiano tutto. A esempio, il commissario Maigret ha avuto il volto di Michel Simon, di Charles Laughton, di Jean Gabin, di Gino Cervi, di Bruno Cremer. E erano tutti credibili. Oggi, non puoi fare a meno di sovrapporre il volto di David Suchet a quello di Poirot. Se vedessi altrove David Suchet, mi chiederei cosa ci fa Poirot lì. Che peraltro è stato il primo “investigatore europeo”, un belga incistato in una inglesissima Gran Bretagna, o dove ci sia una qualche comunità inglese. L’idea d’Europa che aveva l’Inghilterra, o Churchill. Quella che è finita con la Seconda guerra mondiale. E l’arrivo degli americani.

La familiarità è perciò più una ipotesi che un riconoscimento. Vedi un volto, sei sicuro che ti sia familiare, ma sei confuso, non sai più dove collocarlo esattamente, certo non in “società”, nella vita quotidiana – come fosse un cognato, uno zio, un cugino lontano di qualcuno che conosci bene – ma piuttosto nella memoria. In un prequel indefinito, in un ur-prequel. Nel sequel, in quello che stai vedendo, ti lascerà smarrito. È un riconoscimento pregresso che non produce conoscenza. Che sia proprio questo, l’Europa? Un po’ confusa nel riconoscersi? Un riconoscersi – le radici giudaico-cristiane o illuministe e marxiane – che non produce conoscenza? Un prequel? Un pilot cui non si è dato corso?

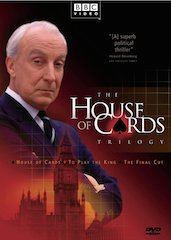

Sarà pure un effetto della perduta originalità di chi scrive per la televisione americana, però è interessante che buona parte delle fiction negli Stati uniti – no, non True Detective, che, almeno per la prima serie, è “molto” cinema, lo dice persino Bret Easton Ellis – siano riproduzioni di fiction europee. Così, House of Cards, è solo il riadattamento dell’edizione inglese per la Bbc. The Killing è il riadattamento di Forbrydelsen, The Bridge è il riadattamento di Bron e Broadchurch verrà riadattato dal Dorset a Vattelapesca dell’Ohio o dell’Idaho. È interessante, cioè, che la trama europea possa diventare americana proprio quando rappresenta un’Europa che non è riconoscibile. È talmente irriconoscibile da poter essere americana. Forse è un effetto del fatto che chi scrive thriller europeo abbia assorbito tanta letteratura gialla americana. Però, non è proprio così. Mankell è piantato in Svezia e il rifacimento hollywoodiano  di Uomini che odiano le donne non è stato particolarmente convincente. Di nuovo, è lo scarto imposto dalla fiction televisiva che “costruisce” ricorrenze, (con alcuni stereotipi, tipo i russi e i ceceni, quasi sempre nella parte di criminali). C’è anzi quasi un autocompiacimento: Lars Mikkelsen, quello di Borgen, di Forbrydelsen e di Those Who Kill, appare nell’ultima serie di House of Cards nella parte del presidente russo. Che, gli americani non hanno attori negli Stati uniti che possano interpretare un presidente russo, facendolo fare a un danese? È solo il fatto che, per potenza di mezzi e di distribuzione, la fiction americana ha già finito per imporre un modello a cui comunque si ritorna, consapevolmente o meno? Aumenterà il nostro senso di riconoscimento e familiarità, di smarrimento e confusione, tra un’Europa che non si capisce e un’America che sembra europea, però “sistemata” meglio? Guarderemo le fiction americane come fossero europee, come già guardiamo quelle europee come fossero americane? La fiction televisiva crea un meta-luogo, iper-luogo? È questo l’Europa, un meta-luogo?

di Uomini che odiano le donne non è stato particolarmente convincente. Di nuovo, è lo scarto imposto dalla fiction televisiva che “costruisce” ricorrenze, (con alcuni stereotipi, tipo i russi e i ceceni, quasi sempre nella parte di criminali). C’è anzi quasi un autocompiacimento: Lars Mikkelsen, quello di Borgen, di Forbrydelsen e di Those Who Kill, appare nell’ultima serie di House of Cards nella parte del presidente russo. Che, gli americani non hanno attori negli Stati uniti che possano interpretare un presidente russo, facendolo fare a un danese? È solo il fatto che, per potenza di mezzi e di distribuzione, la fiction americana ha già finito per imporre un modello a cui comunque si ritorna, consapevolmente o meno? Aumenterà il nostro senso di riconoscimento e familiarità, di smarrimento e confusione, tra un’Europa che non si capisce e un’America che sembra europea, però “sistemata” meglio? Guarderemo le fiction americane come fossero europee, come già guardiamo quelle europee come fossero americane? La fiction televisiva crea un meta-luogo, iper-luogo? È questo l’Europa, un meta-luogo?

Accade nella letteratura qualcosa all’inverso. E non parlo della narrativa migrante per obbligo, per sopravvivenza, per testimonianza. Jhumpa Lahiri ha scritto il suo ultimo libro in italiano. Non c’è solo la Lahiri, un’americana, che ha radici indiane, che scrive in italiano. Anche Helena Janeczek, per dire, radici tedesche, lo fa. Ma lei ha scelto di vivere in Italia. Per la Lahiri, potrebbe essere solo una “dislocazione” ulteriore del suo vivere al confine, della sua scrittura e delle sue passioni avanti e indietro come su un ponte, prima tra l’India e gli Stati uniti, adesso tra gli Stati uniti, portandosi dentro l’India, e l’Italia. Naturalmente non è la prima volta che succede questa trasmigrazione di lingua: Ágota Kristóf, ungherese, ha scritto in francese, e la meraviglia della sua scrittura, asciutta e straordinariamente evocativa, è probabilmente dovuta a questa scelta. Emil Cioran, rumeno, scriveva in francese. Eugène Ionesco, anche lui rumeno scriveva in francese. E Conrad, polacco, scriveva in inglese. Come Nabokov, russo. Parliamo comunque di europei che hanno scelto un’altra lingua europea. E sono queste, storie diverse da quelle di Salman Rushdie e Hanif Kureishi, che hanno scelto l’inglese, o di Tahar Ben Jelloun, che ha scelto il francese. Una lingua “coloniale”, rivoltata. Julien Green, americano, scriveva in francese, anzi entrò nell’Académie française, il primo non-francese. In parte, era già accaduto, in maniera bizzarra. Henry James scelse di abbandonare gli Stati uniti e vivere in Gran Bretagna, meglio: in Europa, dato che viaggiava molto, tra la comunità americana, a Firenze, a Roma (struggenti le sue visite al Cimitero a-cattolico), Venezia, Parigi. Di quello, continuò a scrivere, in inglese. Forse, sembra suggerire Colm Tóibín, nel descrivere i suoi personaggi, nel dar loro forma, calore, sentimenti, mutevolezza, parole e pensieri, scriveva sempre della sua ristretta cerchia di familiari e amici rimasti laggiù, a Newport. Una stessa lingua per due mondi che non potevano sentirsi più distanti. Per una incolmabile distanza interiore. Non c’è ponte tra l’America e l’Europa. James scriveva degli americani. Per gli americani. Di quegli americani che cercavano in Europa quello che non avrebbero mai potuto avere in America. L’Europa, allora, era riconoscibile. Almeno per gli americani. Forse per questo stavano sempre tra di loro, e sceglievano – quando in Italia o in Gran Bretagna – luoghi remoti e splendidi. L’Europa è ancora riconoscibile per gli americani? Per gli scrittori non sembra. Le ultime generazioni – a parte un periodo breve per Paul Auster in Francia, ma ormai remoto – sembrano preoccuparsi più che altro dell’America. L’America gli basta, è il mondo tutto. O il mondo tutto precipita in americano. E come non capirlo, dopo l’undici settembre. Però, anche prima. È un atteggiamento dell’America tutta, questa indifferenza all’Europa. L’unico artista “visivo” che ci pensa, Woody Allen, lo fa guardando al passato, come ci fossero ancora Gertrude Stein e Hemingway in giro per Parigi. Cerca la “vecchia America” perciò. È un’Europa remota, estranea persino a noi stessi, purtroppo, irriconoscibile. La Lahiri scrive in una lingua d’Europa. È una cosa straordinaria, questa. Sarà perché lei stessa è un’americana singolare? Per uno scrittore italiano, a parte Fenoglio, non è mai successo. Di usare un’altra lingua. Succede semmai che si vada a una pre-lingua, alle radici, alle commistioni con il dialetto, o le parlate locali, da Testori a Gadda, da Pasolini a Marotta. Volando alto.

L’Europa pencola così tra una narrazione noir e una visualizzazione in crime fiction. È curioso che al periodo dei format europei riprodotti ovunque – dalla Spagna passati all’Olanda e poi arrivati in Italia, per dire – basati su giochi e quiz a premi o prove di resistenza in isole o di sopravvivenza in ambienti ostici, sia sopravvenuto questo immaginario televisivo affabulatorio della serie thriller, o della crime fiction. Come fossimo passati da uno smagliante e falso sorriso a tutti denti a un cupo e veritiero presente a denti stretti – la “cronaca nera” è sempre stata considerata da chi la segue come una paradossale realtà, una eccedenza di verità. Chissà perché il romanzo europeo ha scelto questa strada per riconoscersi. Un’esperienza simile di riconoscimento confuso non sarà accaduta col melodramma, penso. Che rispettava un’unità d’azione in ambienti plurimi. Le voci si sovrapponevano ai personaggi, è vero. Il “timbro” di grandi tenori e di grandi soprani attraversava Il figaro o La cavalleria rusticana, l’Aida o Il trovatore. La riconoscibilità del timbro – che equivale all’orecchio alla riconoscibilità del volto all’occhio – finiva con il rendere secondario le ambientazioni e le trame, tra la vita bohémienne e gli egiziani, i paesini solari del Sud o le cupezze dei nibelunghi. La stessa voce in panni diversi. Ci si poteva buttare da Castel Sant’Angelo o finire accoltellati da un carrettiere, quel che contava era l’estensione, la tenuta, la modulazione della voce. Per i melomani, cioè i “lettori forti”. Però, questo carattere “attoriale” della voce, questo carattere “gestuale”, recitativo ne manteneva le differenze e ne permetteva le distinzioni – proprio come ci accade con gli attori del cinema che interpretano ruoli diversi e non ci lasciano smarriti, anzi stupiti, meravigliati. La “riduzione della recitazione” a pochi essenziali gesti, che impone la fiction televisiva – che è la cosa più difficile, come costringere un ballerino provetto a far la parte di chi impara i primi passi di danza, un virtuosismo che rasenta il dilettantismo – è esperienza diversa. È questa “riduzione” l’Europa? Questo suo minimizzare i gesti, questo suo ritrarsi, come potesse sovrapporsi, eccedere su una mimica caratteriale troppo distintiva? Questo “addomesticamento faticoso”? Questa eccedenza di virtuosità che la fa sembrare dilettante? Sta qui il segreto della riconoscibilità, della familiarità europea, ovvero nel non essere mai fino in fondo all’altezza delle proprie possibilità, delle proprie potenzialità “attoriali”, e mantenersi “minimale” per poter essere “visto” con serialità? Con riproducibilità? Del poterla riconoscere – interni ovunque uguali – senza mai conoscenza, interesse, attrazione: un fondale per selfie, da gita scolastica in primavera?