di GIROLAMO DE MICHELE.

Relazione letta alla giornata di studi del CESP di Padova “Stare bene a scuola: libertà di insegnamento, benessere e sicurezza“, 20 ottobre 2021.

Nel parlare di libertà e insegnamento, comincio con una provocazione che mi è stata suggerita dalla lezione tenuta proprio qui a Padova lo scorso anno (on line, qui) da Jean-Luc Nancy: forse la libertà è un valore sopravvalutato. Sopravvalutato, perché mal compreso. La libertà presuppone la piena autonomia di un soggetto autonomo nel prendere le proprie decisioni senza vincoli: ma questa autodeterminazione è una doppia illusione, perché non esiste un simile autonomo soggetto, né mai è esistito; e perché le proprie decisioni prese dal soggetto nel suo proprio, presuppongono un pieno possesso di sé, il che è altrettanto illusorio. Illusorio sia rispetto alla situazione storica nella quale ciascuno vive – soprattutto in quella attuale –, sia rispetto ai vincoli interiori, di cui non siamo sempre consapevoli: sicché crediamo di esercitare una libera volontà, laddove ignoriamo imperativi e comandi ai quali siamo inconsapevolmente sottomessi; per contro, è molto più libero chi consapevolmente agisce nella conoscenza di questi vincoli. Insomma, non c’è bisogno della saccente prosopopea di un Mario Tronti per sapere che non siamo mai del tutto padroni del nostro destino: basta ascoltare Vasco Rossi, col quale si gode anche di più – e non è poco.

Ma non vorrei dare l’impressione di star fingendo di non vedere l’elefante nel salotto: e quindi, prima di articolare la premessa che ho enunciato, dico due cose, in modo lapidario.

La prima. Come ho già scritto [qui] in un testo che il CESP di Padova ha voluto riprendere sul proprio sito, la cosiddetta libertà di scelta vaccinale manifesta una concezione possessiva, proprietaria della salute e del sé, percepiti come “propri”; ma soprattutto, è una concezione proprietaria della libertà, concepita come un bene di possesso, improntata a un egoismo individualista, che ritaglia una centralità allucinatoria del soggetto dal tessuto dell’umanità e del vivente e non sente la necessità di una cura del mondo – di quel mondo nel quale esistono le altre e gli altri.

La seconda. Il molto citato articolo 32 della Costituzione – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana – è stato scritto avendo a mente le epidemie presenti ai Costituenti:

Noi, che siamo degli ottimisti inguaribili, pensiamo che dopo il tempo buio ci attende una giornata di sole; noi, di fronte all’ignaro tubercoloso che disperde il proprio sputo quasi come un ordigno esplosivo a tutta offesa del prossimo, pensiamo alla Sancetta di Jenner, alla fiala di Behring, ai sulfamidici, alla penicillina; pensiamo che al di là della trincea c’è il vaiolo, le difterite, tutte le malattie infettive e dobbiamo e vogliamo dare uno scudo al cittadino perché si difenda.

Così il medico e antifascista Spallicci, nel dibattito costituente, il 21 aprile 1947. Quanto al secondo comma, Aldo Moro, che ne fu l’estensore, aveva chiarito il 28 gennaio 1947 che “si pone anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori. L’esperienza storica recente dimostra l’opportunità che nella Costituzione italiana sia sancito un simile principio”. Solo al prezzo di un infame accostamento della vaccinazione all’eugenetica nazista – accostamento che infama chi oggi lo afferma – può essere richiamato questo articolo come avverso alla cura medica, che certo non può supplire alla devastazione della sanità pubblica che tanta parte ha avuto nella strage pandemica, ma che al tempo stesso è l’innegabile argine che oggi, in questa data situazione, abbiamo il dovere di difendere. Quantomeno per chi, come me, si richiama ancora a una concezione del mondo che non per caso accanto a socialismo aggiungeva scientifico.

Scuola e libertà, dunque. Ragionando per assurdo, prendiamo per buone le approssimative parole d’ordine che vedono oggi lesa la libertà d’insegnamento nel suo luogo di lavoro. E immaginiamo un futuro, si spera prossimo, nel quale i vincoli dell’emergenza pandemica saranno infine cessati: dovremmo, di conseguenza, dire che in quel momento avremo riacquistato una libertà che oggi viene – giustamente o ingiustamente – compressa e limitata. Quel giorno saremo dunque liberi, nel senso dettato dalla Costituzione all’art. 33: L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è il loro insegnamento. Ma davvero il loro insegnamento è libero? E se libero, da che cosa?

Guardiamola meglio, questa libertà. Che è finalizzata, come sapete, da quei Profili Educativi Culturali e Professionali [PECUP] definiti dal DL 17 ottobre 2005, n. 226, e successivamente dal DPR 15 marzo 2010, n. 89. Si tratta di apparenti obiettivi, che in realtà sono irrealizzabili, perché posti in appendice a una legge che privava la scuola degli strumenti materiali per realizzarli. In questo senso, quegli obiettivi sono dei vincoli, perché costringono a spingere con improba fatica lungo l’erta del colle un masso che, al termine del percorso, sappiamo destinato a rotolar giù. Per di più, questi PECUP sono un implicito incitamento a ricorrere a supporti esterni, disponibili solo a chi può permetterseli – con le parole dell’allora e attuale ministro Gelmini, “meno ore, più approfondimenti”. È il caso di ricordare che nel decennio che ci separa da quel 2010 è aumentata la dispersione scolastica, non in modo lineare, ma con una marcata incidenza nelle fasce più povere della popolazione e dei luoghi geografici? Dobbiamo fingere che non ci sia una relazione causale precisa? E del resto, con meno discipline e meno ore, con più alunne e alunni e meno spazi, come possiamo dire di essere libere e liberi di svolgere quella che non sarebbe un mero mestiere, ma un dovere costituzionale?

Facciamo un passo avanti. Gli stessi PECUP canalizzano la didattica nelle famigerate competenze europee, vincolando sul piano del metodo, ma anche della conseguente valutazione degli apprendimenti, la libertà d’insegnamento. Lasciamo da parte il mistero metafisico dell’esistenza delle competenze: questi enti fantastici che, lo riconosce lo stesso INDIRE, non sono osservabili in vitro, ma si deducono dall’esito di determinate prestazioni, come il flogisto e l’etere si deducevano da determinate prestazioni empiriche osservabili, secondo un’altra epistemologia che si credeva superata da 4 secoli. Nondimeno, la didattica per competenze comporta, se presa sul serio, una semplificazione della complessità del sapere, un suo spezzettamento nelle mille sottocategorie delle svariate competenze, che a loro volta rimandano a una frammentazione fra conoscenze, capacità e attitudini che non può non lasciare perplessi: cosa significa finalizzare la didattica a sviluppare determinate attitudini in studentesse e studenti, se non entrare in un ambito sdrucciolo, nel quale si scivola dalle attitudini ai costrutti morali, cioè in quell’ambito dal quale la scuola dovrebbe fermarsi sulla soglia, non essendo compito della scuola indicare modelli di comportamenti o orientare stili di vita? Teniamo presente che si profilano già all’orizzonte le “character skills“, le competenze caratteriali, di cui si fa traduttore in Italia il solito Giorgio Vittadini. Dunque un ulteriore vincolo, sia nell’apprendimento che nell’insegnamento, poiché si chiede a chi insegna di focalizzarsi su determinate attitudini, stili di apprendimento, caratteri, utili ad ottenere una buona prestazione quantitativa in sede di esame o di rilevazione INVALSI, il che non necessariamente coincide con ciò che sarà utile ad affrontare la vita post-diploma.

Non per caso si assiste alla ripresa di un luogo comune ampiamente discutibile e mai dimostrato, che vuole la disoccupazione essere causata dalla mancata acquisizione delle competenze di base (soft skills) nelle scuole: come se compito del sistema scolastico fosse la realizzazione di un apprendistato diffuso finanziato con denaro pubblico (un “vivaio di Confindustria”, per usare le giuste parole di Tullio De Mauro), e non la formazione di cittadine e cittadini capaci di pensare con la propria testa. È peraltro degno di nota che il tormentone della mancanza di competenze come causa della disoccupazione (posta per accostamento di dati, senza fornire una qualche relazione di causa-effetto) era basato il rapporto Studio ergo lavoro del 2014 dell’agenzia McKinsey – di cui si è ipotizzato un ruolo di consulenza nella stesura del PNRR –; studio del quale si servì Renzi per la Buona Scuola. Dietro questa pretesa che le competenze servano a distinguere i meritevoli di successo nel mondo del lavoro, si cela l’ideologia della meritocrazia, il culto dell’eccellenza, la naturalizzazione della divisione della società in vincenti e perdenti. E ancora, detto per inciso ma non per caso: l’accettazione della fittizia distinzione fra “unskilled” e “skilled jobs”; ovvero, fingere di non sapere che certi lavori sono definiti “unskilled” solo per poterli retribuire ancor meno.

E questo ci introduce al tema della valutazione, o misurazione, degli apprendimenti: dove la semplice sovrapposizione semantica che di fatto si dà è sintomatica. Qui i vincoli sono multiformi. In primo luogo, la generale impostazione in termini di rendicontazione, o “accountability”. La rendicontazione, lo dico con una battuta, è quella logica per cui la dirigenza di una squadra si chiede “cosa ci è mancato ieri per essere la più forte squadra del mondo?”, si risponde “Cristiano Ronaldo”, e coerentemente lo acquista, non accorgendosi che Cristiano Ronaldo era la risposta giusta alla domanda sbagliata. La domanda giusta, la cui risposta era forse un’altra, era: “che cosa ci manca per essere domani la più forte squadra del mondo?”. Credo ci siamo capiti. Peraltro, la stessa logica delle competenze comporterebbe una valutazione proiettata verso le capacità future, e non verso la rendicontazione delle pre-competenze, come lo stesso INVALSI ammette si faccia oggi. Ma ancora: per misurare, io devo necessariamente isolare dal contesto generale un aspetto particolare. E devo astrarre dal complesso delle acquisizioni tutto ciò che non è suscettibile di misurazione quantitativa: creatività, capacità di cooperazione, pensiero laterale o divergente, pensieri lenti, capacità di correggere un proprio errore, autoriflessione – in favore di un numero ridotto e ben definito di prestazioni, che, ancora, non è detto siano quelle che consentiranno una migliore interazione con un mondo in profonda crisi, e perciò soggetto a mutamenti ed eventi impreveduti.

Aggiungiamo a questo le piattaforme, ormai diventate protagoniste della didattica digitale: da quelle private, come Google e Facebook, a quelle delle case editrici. Siamo costretti a riversare una parte importante del nostro essere scuola – basti pensare alle modalità di comunicazione interna, da google mail a whatsapp: una esternalizzazione ai privati di una importante sezione della didattica. Di fatto cediamo (e costringiamo le nostre studentesse e studenti a cedere) dati sensibili ben più cospicui dell’informazione che stasera cenerò nella tal pizzeria tramite Green Pass, senza che ciò susciti indignazione o kit di pronto soccorso. Per non parlare dell’aver regalato alle grandi piattaforme interi archivi di didattica, programmazione, verifiche, unità didattiche: che siamo stati costretti a svolgere all’interno di ben precisi limiti tecnici, adattando la qualità della didattica alle modalità digitali.

Infine – ma solo per ragioni di tempo: il PNRR, e i finanziamenti ivi annunciati alla scuola. Che sono, va ricordato, la metà di quelli presenti alla voce Istruzione e Ricerca; e che sono diminuiti di un miliardo e mezzo nel passaggio dalla bozza Conte alla quarta, definitiva stesura di Draghi. Finanziamenti che indicano un chiaro indirizzo didattico verso le cosiddette discipline STEM, e più in generale verso quelle modalità di acquisizione del sapere spendibili sul mercato. Il che comporta una concezione utilitaristica dei saperi, e in particolar modo della matematica come strumento di risoluzione dei problemi, e non come apertura alla dimensione problematica dell’esistente. Mi limito a citare alcuni studi più o meno recenti, i cui titoli, letti uno dopo l’altro, disegnano un vero e proprio programma politico: La tirannia del merito di Michael Sandel; Armi di distruzione matematica di Cathy O’Neil; La tirannia dell’algoritmo di Miguel Benasayag. E a ricordare che il Premio Nobel Giorgio Parisi, che ha dedicato una vita di ricerca in direzione ostinata e contraria all’ideologia dell’eccellenza e in favore di una disseminazione orizzontale e collettiva delle conoscenze, ha parlato di recente del finanziamento del sistema d’istruzione come di «investimenti a fondo perduto, sono bottiglie che si lanciano ma che non si sa se tornano, eppure sono fondamentali. Se il naufrago non lancia mai bottiglie non ha nessuna possibilità di essere salvato». Ma oggi al naufrago si chiede la rendicontazione delle bottiglie, verso quale dei quattro assi della conoscenza si intende dirigere la bottiglia, un cronoprogramma e un adeguato piano di miglioramento della loro ricezione, una lettera di accettazione dell’impresa destinataria, il dettaglio delle competenze richieste per effettuare il lancio.

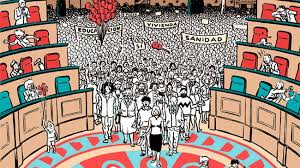

Si delinea una scuola che, attraverso una molteplicità di vincoli e lacci, nega il fatto che quelle qualità proprie di una mente ben fatta citate prima – ripetiamole: creatività, capacità di cooperazione, pensiero laterale o divergente, pensieri lenti, capacità di correggere un proprio errore, autoriflessione –, concatenate a un bagaglio di conoscenze e letture il più ampio possibile, siano la premessa per quelle realizzazioni tecnico-scientifiche nelle quali si vuol vedere il rimedio alle ingiustizie del mondo: come se i divari di classe e di genere dipendessero da un imperfetto algoritmo. In questa scuola, non da oggi, sono negate la libertà di arte e scienza, e la libertà del loro insegnamento.

Qualunque protesta che, in nome di una generica o astratta libertà, non metta in primo piano queste servitù, e anzi contribuisca a nasconderle, è un diversivo che contribuisce alla difesa dello stato di cose presente. Nel quale possiamo anche raccontarci di essere liberi: ma liberi da che cosa?