di CARLA PANICO [1]

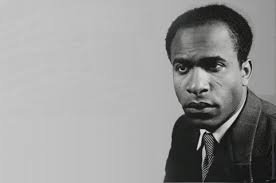

1. La riapertura del vivace dibattito intorno all’opera dello psichiatra martinicano Frantz Fanon è stata accompagnata da una ampia produzione di testi, articoli, riflessioni che sembrano testimoniare l’angoscia di un vuoto, una forte ricerca di parole che, negli eventi globali dell’ultimo anno, sembrano essere venute a mancare.

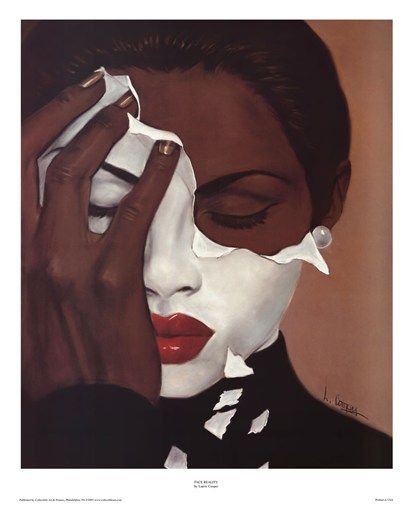

In questo revival si inserisce, fortunatamente, anche la riedizione della prima opera di Fanon, “Pelle nera, maschere bianche“[2], che gode di una nuova traduzione italiana, dopo che quella precedente (risalente agli anni ’60 e poi ripresa in una edizione del 1996) era praticamente sparita dal mercato editoriale. Una ricomparsa fondamentale, non solo per gli studiosi, ma sopratutto per tutti coloro che sono interessati a decostruire gli spettri della razza circolanti sempre più pericolosamente in seno all’Europa.

Pelle nera, maschere bianche, è la prima opera scritta da Fanon, all’epoca ventiseienne; è il suo testo dal lessico più ricco di asperità, dalla argomentazioni totalmente prive di qualsiasi indulgenza: proprio per questa irriducibilità dura e a tratti violenta, è tutt’ora un testo scomodo, provvidenzialmente inattuale, che mal si presta ad essere addomesticato in consonanza con l’antirazzismo di una certa cultura di sinistra, oscillante tra il politicamente corretto e l’umanitario.

Cosa ha da dire, dunque, Fanon a noi, quel noi che lui stesso pone dall’altra parte della barricata, che comprende “gli altri”, i “dominanti”, i bianchi?

Possiamo rispondere: nulla, o quasi. Perché, ed è bene ricordarlo, difficilmente Fanon parla a noi. Non più di quanto, invece, parli di noi.

Laddove lo studio de “gli altri” ha costituito l’intelaiatura teorica del rapporto sapere/potere su cui si sono fondati secoli di colonialismo, e che ha appositamente sancito la nascita di alcune discipline nel campo delle scienze umane, Fanon ci rivolge indietro lo sguardo. Innanzi tutto, sottrae il sapere sul negro all’egemonia della cultura europea, tirandolo fuori dai “Musei dell’uomo” e dai trattati di fisiognomica, che hanno santificato, in nome della missione civilizzatrice dei bianchi, sistemi di dominazione e sfruttamento. Col trascorrere degli anni, progressivamente, rivolge su di noi lo stesso sguardo dell’etnografo, individuando con lucidità e consapevolezza politica i mali delle nostre società, la necessità di estirpare la colonialità che vi si è annidata come un tarlo e predicendone il declino e la crisi, per mano di quegli stessi soggetti a cui si rivolge, quelli che agiscono le lotte decoloniali: ci scopriamo, così, oggetto di una contro-etnografia.

Il nazismo, ha notato Cesaire, viene considerato un sacrilegio nella coscienza europea, poiché è il dispositivo che ha osato ritorcere dentro e contro l’Europa stessa le tecniche di assoggettamento, disumanizzazione e alienazione che il colonialismo aveva elaborato e attuato nei confronti degli “altri”; l’opera di Fanon è, allora, il compiersi di un altro sacrilegio, stavolta epistemologico: la provincializzazione del punto di vista dell’osservatore bianco occidentale che vede ritorcersi contro le proprie armi e sente ferita la propria coscienza.

“Cosa può importargliene, a Fanon, che voi leggiate o meno la sua opera?” si chiedeva Sartre, nella prefazione de I dannati della terra. Potremmo risponderci, con lo stesso Sartre, che Fanon interroga la nostra cattiva coscienza, che bisogna avere il coraggio di leggerlo perché innanzi tutto, ci “farà vergognare” e la vergogna, insegna Marx, è un sentimento rivoluzionario.

Eppure questo non basta ad inserire in maniera dirompente le parole di Fanon all’interno del nostro agire sul presente, come richiederebbe lo spirito irriducibile del suo pensiero, che va usato in maniera eterodossa, non per leggere, ma per sparigliare le carte in tavola: una lettura di Fanon parziale, a partire da una pratica attuale, antirazzista e antisessista insieme, che veda razza e genere come categorie necessariamente intersecate, quando si cercano di comprendere a fondo i meccanismi di assoggettamento, e come campi di lotta incrociati, quando si guarda alla produzione di soggettività indocili a quegli stessi dispositivi.

2. All’interno di Pelle nera, maschere bianche la questione delle donne nere viene affrontata nel capitolo dal titolo “La donna di colore e il Bianco” (speculare a quello successivo, “L’uomo di colore e la bianca”).

Lo psichiatra martinicano, a fronte della lettura di alcuni romanzi di autrici caraibiche, lega strettamente, con un certo riduzionismo psicologizzante, la soggettività femminile nera al proprio desiderio di “lattificazione”, che totalizza l’autorappresentazione dei corpi e il loro uso, e informa il desiderio; la donna nera – come l’uomo, del resto – è ossessionata dalla bianchezza, ma a differenza di quest’ultimo ha a disposizione un’arma in più nella disperata tensione al divenire bianco: tramite la maternità, può “diluire” la propria negritudine; l’imperativo categorico è generare figli sempre meno neri delle madri, scopo che si raggiunge, naturalmente, solo se si prediligono partner sessuali bianchi, anche a costo di subirne la violenza.

Fanon pone il problema del riconoscimento, su cui verte fondamentalmente Pelle nera, maschere bianche, proprio nei termini del desiderio e della riproduzione, sebbene si tratti un tentativo di riconoscersi continuamente alienato, che parte da una condizione di non-essere (il nero) e cerca compimento nell’identificazione con un altro da sé (il bianco). Fanon, “sputando su Hegel”[3], aveva già riscontrato che, nel contesto coloniale, la dialettica servo-padrone, caposaldo del pensiero bianco occidentale, si sgretola, proprio perché delinea una relazione che non produce riconoscimento; tra il dominatore bianco e il dominato nero non c’è sintesi dialettica mediata dalla sfera della produzione, quello che si dispiega è puro dominio senza egemonia: “Il padrone (bianco) qui differisce essenzialmente da quello descritto da Hegel. Per Hegel vi è reciprocità, qui il padrone se ne frega della coscienza dal servo. Non reclama il riconoscimento di quest’ultimo, ma il suo lavoro. Allo stesso modo, il servo non è per niente assimilabile a colui che, perdendosi nell’oggetto, trova nel lavoro la fonte della sua liberazione” (nota 9, pag. 197)

Pelle nera, maschere bianche, è costato a Fanon l’ostilità – se non la messa al bando – da parte di molti ambienti femministi.

Ci sembra opportuno affrontare questo testo, oggi, con uno sguardo innanzitutto storicizzante, situandolo nell’epoca della sua elaborazione – l’inizio degli anni ’50 -, precedente all’affacciarsi su scala globale di una questione femminile propriamente detta: possiamo risolvere semplicemente la polemica dicendo che non era, probabilmente, Fanon a essere “maschilista”, ma lo era, semmai, il pensiero medico in cui si era formato – come, del resto, quello di diversi decenni a seguire.

Fanon, in assenza di altri strumenti analitici, si serve di ciò che la psicanalisi – appresa in Europa – insegnava a quanti tra i suoi contemporanei, bianchi (i molti) o neri (pochi), accedessero a un’educazione in ambito medico: ma Fanon, appartenendo ai pochi, ha provato a trasportare nel contesto coloniale categorie di analisi su sessualità, desiderio e identità di genere – che oggi troviamo normative e insufficienti, ma che all’epoca erano indiscutibili e assolute – forzandone i limiti mediante l’asse della razza. Pur rimanendo dentro quello stesso orizzonte di costruzione di senso, Fanon riscontra che la sessualità tra i colonizzati si sviluppa mediante dei sistemi relazionalità che non replicano gli immutabili schemi proposti dalla psicanalisi – ad esempio, il complesso di Edipo risulta inapplicabile nel contesto coloniale (Fanon vede in questo la ragione della mancata “presenza manifesta dell’omosessualità in Martinica”, nota 49, pag. 165).

A partire da questa contraddizione, Fanon – molto prima del femminismo propriamente detto – inciampa in prima persona nell’impossibilità di parlare delle identità di genere e della relazione fra esse in maniera avulsa dal contesto razziale. Quando si traccia la linea del colore, i corpi – quelli delle donne, in primo luogo – sono al centro del campo di battaglia: le politiche della razza nella Martinica fanoniana si iscrivono, infatti, nella sfera della riproduttività.

Pelle nera, maschere bianche ci offre la prospettiva privilegiata sulla formazione del pensiero di questo autore, mostrandoci un giovanissimo Fanon che aveva “bisogno di perdersi nella negritudine assolutamente”, indicandoci i segni del conflitto di identità che si rivelerà seminale. L’uso e l’applicazione a volte eccessivamente meccanica di molti strumenti del pensiero occidentale (in particolar modo di un certo repertorio psicanalitico), ne fanno, con tutte le contraddizioni del caso, il testo fanoniano maggiormente imbevuto dalla formazione europea appena portata a termine; al tempo stesso l’inefficacia e l’insufficienza di tali strumenti a trattare il contesto coloniale, fanno sì che egli possa riscontrarne presto i limiti.

3. Lo spaesamento del ritrovarsi “sempre nel posto sbagliato”, perennemente troppo bianco in mezzo ai negri, e inaccettabilmente negro in mezzo ai bianchi, è la cifra di un conflitto individuale ma al tempo stesso immediatamente politico; il dissidio si scioglierà solo con la partecipazione in prima persona alle lotte di decolonizzazione, quando il suo punto di vista intellettuale si farà situato.

Introduciamo a questo punto, al fianco di Pelle nera, maschere bianche, altro testo fanoniano, risalente, però, al 1959: L’anno V della rivoluzione algerina. Stavolta il medico martinicano, stabilitosi in Africa, scrive un’opera completamente rivolta ai “suoi”, che parla dell’Algeria che è stata, ma soprattutto di quella che sarà, a quanti sono direttamente coinvolti nel costruirla, tra le macerie del colonialismo francese ancora da spazzare via. Un manifesto politico, dunque, in cui il punto di vista dell’osservatore e dell’osservato si avvicinano a tal punto da collassare in un’unica figura antropologica, quella del militante, che Fanon mette al centro della sua analisi e nella quale, al tempo stesso, trova la propria identità.

L’Algeria si svela[4]. Con tale affermazione si apre questo libro. Non a caso, la prima questione che Fanon mette a tema è quella delle donne algerine nel colonialismo e nella decolonizzazione. Le donne algerine non costituiscono entità neutra e astratta: sono connotate nettamente dal punto di vista etnico-razziale, poiché, innanzitutto, sono donne musulmane.

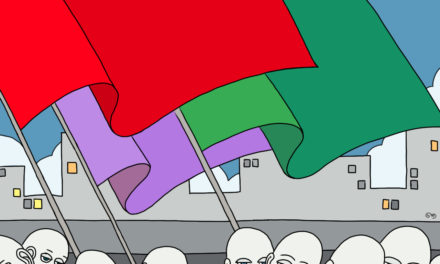

All’apparire dei primi movimenti anti-coloniali, il governo francese decide di puntare su di una formula semplice: “prendiamoci le donne, e verrà anche il resto”. Brandendo i vessilli illuministi, il colonialismo francese va a “prendersi” le donne “fin dietro al velo”, mediante due mosse: teorizzando scientificamente la figura della donna musulmana vittima e sottomessa e, specularmente, quella dell’uomo musulmano sadico e crudele. Da questo consegue naturalmente la nascita di campagne di solidarietà e organizzazioni di mutuo soccorso (di stampo femminista) rivolte alle donne algerine, che si propongono di salvarle dai proprio mariti, padri e fratelli (soprattutto quelli che animano le prime organizzazioni clandestine di resistenza antifrancese) e, progressivamente, le vogliono rendere protagoniste della costruzione dell’Algeria Francese del futuro.

A dispetto di chi ne ha fatto un simbolo di oppressione femminile, le donne algerine fanno del velo uno strumento di lotta; tornano ad indossarlo in blocco, nero, colore che, ci spiega Fanon, nella società araba non ha connotazione luttuosa: viene usato per “fare simbolicamente pressione sull’occupante”, scegliendo “i suoi stessi segni”. Le donne indossano il velo per travisarsi e rendersi irriconoscibili durante le azioni più violente, ne usano gli ampi panneggi per nascondersi addosso messaggi, provviste, armi. Lo tolgono per attraversare indisturbate i quartieri europei delle città, plasmando e riplasmando i confini stessi del proprio corpo. Il loro velo è femminista, sembra dirci Fanon: e con questo ci libera dalla proiezione orientalista sulle donne del terzo mondo di cui soffre terribilmente un buon pezzo di femminismo bianco.

Il potere patriarcale viene destabilizzato a partire da soggetti femminili attivi e politicamente consapevoli, forti della propria identità quando possono farne un uso strumentale e quando possono servirsi degli stereotipi proiettati loro addosso per un fine politico comune a tutte e tutti.

È in questa capillarizzazione della vita politica attraverso le donne che si dispiega il mutamento radicale della società algerina: nelle figlie e nelle mogli che, divenute guerrigliere, abbandonano i nuclei famigliari patriarcali dove avevano vissuto, stravolgono rapporti di forza fino ad allora indiscutibili, si trasformano e trasformano l’intera società algerina, le sue strutture familiari, i suoi paradigmi di onore e vergogna, i suoi rapporti di genere.

Non lotte per la liberazione delle donne, ma lotte delle donne per la liberazione: è nella lotta, sembra dirci Fanon, che ci ritroviamo davvero ad essere senza padri.

La forma politica propria teorizzata da Fanon nei processi decoloniali è appunto il mutamento, opposto radicalmente alla transizione, alla teleologia della modernità con cui l’Europa bianca aveva dominato gli “altri”. “Contro il divenire storico, bisognava opporre l’imprevedibilità”, scriveva Fanon in Pelle nera, maschere bianche. Imprevedibilità che, nella rivoluzione Algerina, egli ha visto farsi prassi insorgente: la posta in gioco non è mai costituita da una singola, decisiva conquista “una volta per tutte”, ma proprio dagli uomini e dalle donne che “si modificano nel momento in cui essi stessi modificano il mondo”.

Dal manicheismo al mutamento, da un certo essenzialismo psicanalitico a uno sguardo concreto su le donne, gli uomini, e l’intrecciarsi del sociale: passano, in realtà, soltanto 7 anni tra i due libri che abbiamo preso in considerazione. Anni in cui Fanon ha vissuto una rivoluzione, un’esperienza militante in prima persona che, prima di tutto, ha modificato egli stesso: se la rivoluzione richiede un processo duplice, di azione organizzata e spontaneità (l’imprevedibile), allora il mutamento va organizzato; eppure, al tempo stesso, l’organizzazione politica produce un mutamento radicale, antropologico, dei soggetti che vi sono coinvolti, che eccede gli scopi stessi dell’organizzazione e li spinge a rimodularsi incessantemente.

“Non si tratta più di capire il mondo, ma di cambiarlo”. Dallo psichiatra al militante, sembra dispiegarsi una contro-etnografia, il cui contenuto in questa affermazione sembra investire più direttamente l’umanità.

4. Fanon si muove tra una forma radicale di anti-umanesimo e il delinearsi di un nuovo umanesimo radicale. “Abbandoniamo quest’Europa che non la finisce di parlare dell’uomo pur massacrandolo dovunque lo incontra, in tutti gli angoli delle sue stesse strade, in tutti gli angoli del mondo. Sono secoli… che in nome d’una pretesa ‘avventura spirituale’ essa soffoca la quasi totalità dell’umanità”, così risuonano le pagine de I dannati della terra. Certo, lo stretto legame tra umanesimo e colonialismo non gli sfuggiva, ma le forme in cui Fanon ha compreso il delinearsi di questo legame meritano una particolare attenzione per quello che ci dicono a proposito di dispositivi normativi che hanno avuto una fortuna di lungo corso. Una certa forma di colonialità del potere è notoriamente andata di pari passo con l’elaborazione di un grande progetto culturale, che prevedeva l’espansione di tutte le grandi narrazioni fondative della modernità nord-occidentale al resto del mondo: all’interno della grande missione civilizzatrice, la tutela dell’essere umano e dei suoi diritti inalienabili è diventata prerogativa esclusiva della civiltà Occidentale.

Il racconto fanoniano della rivoluzione algerina, molto ci dice a proposito del ruolo normativo dei “diritti umani” in un contesto di antagonismo politico: la “libertà delle donne algerine” viene messa sul piatto, alla vigilia della ribellione, come contropartita della sudditanza economica e politica dell’intera popolazione di quelle donne fanno parte, secondo lo schema coloniale che Spivak ha riassunto in “uomini bianchi che salvano donne scure da uomini scuri”.

Il racconto fanoniano della rivoluzione algerina, molto ci dice a proposito del ruolo normativo dei “diritti umani” in un contesto di antagonismo politico: la “libertà delle donne algerine” viene messa sul piatto, alla vigilia della ribellione, come contropartita della sudditanza economica e politica dell’intera popolazione di quelle donne fanno parte, secondo lo schema coloniale che Spivak ha riassunto in “uomini bianchi che salvano donne scure da uomini scuri”.

La libertà delle donne senza se e senza ma, come, appunto, “diritto dell’umanità”, condizione trascendente di cui l’occidente si fa alfiere e l’islam è nemico giurato, neutralizza qualsiasi storicizzazione, annulla ogni dato economico, politico e sociale all’interno del quale si articola tangibilmente non solo l’ambivalente idea di libertà, ma anche lo stesso essere donna.

L’uso strumentale dei diritti delle donne per la costruzione di un discorso islamofobo, figlio dell’esperienza coloniale, torna ciclicamente a farsi centrare nelle nostre società post-coloniali ogni volta che entrano in atto dispositivi razziali di Orientalismo: la legislazione anti-velo in Francia, la guerra in Afghanistan, ed è tornato tremendamente attuale all’interno del dibattito pubblico nell’ultimo anno; tutto questo, a riprova del fatto che le questioni di razza e genere vanno intrecciandosi in maniera indissolubile, sempre più, però, nella direzione della costruzione di un discorso razzista che trova stampella in sedicenti posizioni femministe[5].

Risulta fondamentale, oggi, intersecare le pratiche di antirazzismo e antisessimo per agire su un mondo che in cui va affermandosi con sempre più forza quella che Laura Fantone[6] ha definito come islamofobia progressista, ovvero una conflazione ideologica che afferma che “la tolleranza progressista per le minoranze sessuali vada sempre di pari passo con la condanna dell’islam come alterità puramente maschile e oppressiva del femminile”: quanto osservato da Fanon riguardo alle donne, oggi investe tutti i margini di genere e orientamento sessuale normabili e riscrivibili nella narrazione pacificata dei diritti umani. Ne sono un esempio i diritti degli omosessuali – e si tratta naturalmente di bianchi, preferibilmente maschi, magari appartenenti a classi agiate, di certo non soggetti queer e/o meticci – che vengono raccontati come la nuova prerogativa della civiltà occidentale che va difesa dalla barbarie islamica.[7]

Quello che ci interessa sottolineare è che tali questioni ci portano, oggi più che mai, davanti alla necessità di pensare in maniera situata la nostra militanza femminista. Che ha senso, innanzitutto, se va nella direzione dell’ibridazione, più che in quella delle chiusure identitarie. Che scelga con forza e attenzione, che tipo di alleanze attivare: non “alleanze normative dominanti”, che “producono o rafforzano l’esclusione, cancellando la subalternità e i soggetti subalterni” (P. Bacchetta), ma trasversali, in grado di attraversare le intersezioni tra razza, genere, classe e attivare processi di solidarietà in grado di mettere in crisi i dispositivi oppressivi che colonizzano le nostre vite.

Fanon ci svela la colonialità dei “discorsi astratti della cultura umanistica” e concentra la nostra attenzione su “una condizione umana concreta”. Squarciando il velo della razza, già in Pelle nera, maschere bianche, pone il problema dell’umano in maniera radicale, ma si interroga soprattutto sulla produzione di questo concetto e sui suoi limiti: ne fa emergere, per la prima volta, la pesante marca coloniale. Da questa prospettiva situata Fanon guarda a come – parafrasando – cambiare l’umanità, poiché non è più il tempo di capirla: un nuovo umanesimo radicale la cui ricerca non può che essere iscritta “nel campo della lotta politica ed economica anziché dell’etica”[8].

Le parole di Fanon sulle donne algerine, dunque, risuonano oggi come uno straordinario inno alla congiuntura, una critica feroce all’astrazione “diritti umani”, come concessione degli oppressori agli oppressi, qualora questi si dimostrino sufficientemente integrati/integrabili; poiché i diritti, che mutano storicamente all’altezza dei desideri di chi li reclama, sono campo di battaglia su cui si afferma, prima di tutto, il trionfo della differenza. Mentre leggiamo le pagine dell’autore martinicano, e con davanti agli occhi le immagini delle guerrigliere curde della Rojava, il messaggio fanoniano risuona più chiaro che mai: “non esiste un’occupazione della terra con un’indipendenza delle persone” , come, nel nostro presente postcoloniale, non esistono minoranze di donne e uomini i cui diritti siano astrattamente garantiti a prescindere dalla condizione di subalternità in cui molteplici dispositivi di dipendenza materiale, politica ed economica li incatenano.

Narrandoci dal di dentro la sofferenza e la negazione una condizione umana concreta, e dall’altra parte raccontandoci l’entusiasmo dell’imprevista irruzione nella storia che si porta dietro un movimento rivoluzionario, Fanon sembra darci delle coordinate chiare entro le quali, oggi, ripensare le reti che tessiamo tra le nostre battaglie.

[1] La genesi di questo contributo è legata strettamente all’incontro dal titolo “Rileggere il razzismo: Pelle nera, maschere bianche di Frantz Fanon oggi” che si è tenuto lo scorso 28 Gennaio presso il Teatro Lux di Pisa. A questo spazio di produzione culturale indipendente, indispensabile alla città, che ha attraversato nell’ultimo mese vicende giudiziarie e umane estremamente difficili, va il più sentito ringraziamento.

[2] F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche, trad. it. A cura di Silvia Chiletti, Ets, Pisa 2015

[3] Desideri del sé: Frantz Fanon e Carla Lonzi. Introduzione all’edizione di Pelle nera, maschere bianche a cura di Vinzia Fiorino

[4] Questo testo è stato discusso con il fondamentale aiuto di Federico Oliveri durante l’iniziativa “Islamofobia: una questione di genere?” che si è tenuta il 12 Dicembre 2015, a cura del collettivo Aqara – Hack your gender, presso Exploit (Pisa).

[5] Vedi, nel recente panorama italiano, l’articolo di Lucia Annunziata sui fatti di Capodanno a Colonia: http://www.huffingtonpost.it/lucia-annunziata/blog-direttore_b_8920534.html

[6] L. Fantone, P. Bacchetta (a cura di), Femminismi queer postcoloniali. Ombre corte, 2015

[7] Vedi il caso dello stato di Israele, che si è autoeletto baluardo dei diritti LGBT a fronte della presunta barbarie islamica rappresentata dai palestinesi: Israele è stato al centro dell’offerta gay-friendly di Expo 2015 a Milano.

[8] I. Chambers, Il ritmo del tempo: sempre Fanon, in Fanon Postcoloniale, I dannati della terra oggi. Ombre corte, 2013.