di IAIN CHAMBERS.

La difficoltà che si nota quando ci si ritrova a parlare dei problemi di Napoli dovrebbe, a mio avviso, spingere ad una riflessione radicale. Dopotutto abbiamo sentito lo stesso ritornello da decenni, se non secoli, da napoletani e forestieri. Forse le questioni sono troppo scivolose e complesse da afferrare, o forse il linguaggio impiegato non è all’altezza della situazione, ma arriviamo sempre agli stessi verdetti: la città è sporca e disorganizzata, la gente è maleducata e incivile, il declino della città appare incontrollabile, Napoli è sempre in bilico tra la perdita delle sue glorie antiche o non è ancora abbastanza moderna. Si sa che nessun linguaggio, abbandonati gli idealismi positivistici e linguistici, può essere in grado di rendere la città completamente decifrabile, trasparente, nei nostri ragionamenti. In questa chiave provocatoria, la città resta sempre una sfida. Magari, però, spostando il lessico e la sintassi che siamo abituati a impiegare, diventa possibile ascoltare e far parlare la città in un registro diverso. E allora potremmo forse riuscire a liberare il discorso sulle cosiddette malattie di Napoli dalla luce pallida di vecchie diagnosi, e riciclare le carte ingiallite che trascrivono sempre la stessa canzone. Se, come sembra, la città è in declino ormai da secoli, e vive quotidianamente sull’orlo dell’abisso, forse dobbiamo cercare di trasformare l’energia di questa caducità in un altro spazio critico e culturale. Le rovine, come insegnava il più grande maestro della caducità europea Walter Benjamin, sono sempre fonti di energia rinnovabile, luoghi di storie che nelle loro resistenze disseminano delle interrogazioni che possono aprire altre porte verso altri orizzonti.

Ovviamente, imbarcarsi per una rotta critica di questa portata richiede la volontà di abbandonare lidi consueti e appartenenze pienamente realizzate e addomesticate. Significa abbracciare la necessità di una discontinuità di pensieri e pratiche per permettere che un’altra città possa emergere dalle rovine del presente. Personalmente, mi trovo continuamente a prendere una decisione di questo tipo dinanzi all’incapacità culturale a pensare la città in modo innovativo per proporre una rottura con il proprio passato. Tale passato non può essere cancellato, ma una volta ridotto in frammenti può essere riassemblato in nuove configurazioni. Se qui parla lo ‘straniero’, pazienza. Forse in un mondo mondializzato, dove i confini tra dentro e fuori diventano sempre più fluidi e intrecciati, è l’estraniamento a rendere la luce critica più nitida.

Penso che le lamentele perpetue che tendono a caratterizzare la discussione politico-culturale a Napoli siano più sintomi di un linguaggio critico esaurito che di un’analisi vera e propria. Ci si continua a riferire al ‘popolo’, a un modello Milano mancato, e a un vuoto culturale e civile che mette in evidenza la ‘plebeizzazione’ della città ora che la sua borghesia sembra aver abbandonato il suo ruolo civilizzatore. Qui i toni, che non a caso fanno eco a quelli piemontesi e coloniali nella Napoli del 1861, registrano le insofferenze di coloro per cui la cultura è un affare da elaborare e gestire dall’alto di un assetto paternalistico, e in fin dei conti poco partecipativo e democratico. È come se si fosse ancora in uno scenario tardo settecentesco dove si sta aspettando la redenzione del 1799, che la prossima volta dovrebbe salvarci. Ma la critica non può suonare sempre questa stessa canzone. Non può partire da un’idea statica e ideale della cultura come feticcio. La cultura fa parte di processi storici, e quelli di Napoli hanno fatto chiaramente parte di quel rifacimento della cultura urbana e moderna in atto che forse trova una lettura più significativa nelle pratiche della musica di massa (da Nino D’Angelo e Pino Daniele a Almamegretta e Rocco Hunt) che in molti degli annunci politico-culturali che arrivano dai palazzi negli ultimi decenni. Un linguaggio rinsaldato in un’autorità storica e aristocratica ha sicuramente poco da dire ormai alla situazione attuale. Certamente ha mostrato continuamente di non essere in grado di imparare dall’assetto contemporaneo. Forse la vera dimenticanza della filosofia moderna non è quella della questione dell’essere, ma quella della storicità in cui è iscritta. La stessa osservazione potrebbe essere anche estesa alla storiografia moderna.

Come possiamo sfuggire a questo carcere retorico? Come possiamo cartografare, vedere e recepire la città nella sua complessità in una maniera diversa, nuova? Come possiamo spezzare le catene di spiegazioni che ci portano sempre allo stesso punto morto? A mio avviso si dovrebbe iniziare da un dissidio; un litigio critico elaborato attraverso il distacco dalla propria formazione storica e culturale. Questa operazione consapevole ci permette di registrare sia la specificità sia i limiti della propria formazione; significa esporsi alla situazione in questione per renderla vulnerabile alle domande che le analisi precedenti non avevano autorizzato o contemplato. Se restiamo ad ascoltare le voci dei salotti della città corriamo il rischio di trovarci ingabbiati in un linguaggio storico-filosofico dove il passato preme sul presente come un peso morto. Sicuramente ci vuole un’altra storia, un altro modo per narrare i nessi passato-presente per non restare vittime di una spiegazione storica lineare senza appello.

Tanto per cominciare, possiamo e dobbiamo notare che il costituzionalismo classico politico a cui si fa riferimento nello spiegare la politica e la filosofia della modernità (da Locke a Hegel) richiedeva politicamente e filosoficamente la sottomissione della gran parte del pianeta attraverso il colonialismo e l’autorizzazione morale della schiavitù razziale per realizzarsi. Tra quelli che firmavano la Dichiarazione d’Indipendenza e la Costituzione della repubblica degli Stati Uniti d’America, c’erano padroni di piantagioni e di schiavi (Washington e Jefferson tra i più noti) che non prendevano in nessuna considerazione questo paradosso della democrazia che stavano promulgando. Tale paradosso, una democrazia che richiede la subordinazione del resto del mondo alle proprie esigenze, era diretta eredità della Rivoluzione Francese, contestata dai suoi schiavi sull’isola di San Dominique, che diventava la prima repubblica nera di Haiti e luogo di una contro-storia moderna.

E Napoli? Che c’entra in questa rotta per l’Atlantico e i Caraibi? Napoli, come capitale, come città europea, faceva e fa parte di questa storia della modernità. Le rivolte, le ribellioni e le rivoluzioni che hanno partorito la modernità occidentale trovano la città partenopea imbrigliata in una serie di reti storiche, filosofiche e culturali, saldamente connesse all’estensione mondiale della sua economia politica. La città non è mai stata isolata o separata dai processi che hanno legittimato il potere dell’Occidente sul resto del pianeta. Volendo essere incisivo su questo punto, si potrebbe semplicemente suggerire che la modernità è colonialismo, e da questo assunto si deve partire per districare la complessità vissuta ed ereditata da una tale questione, caso per caso. Il colonialismo come punto cardinale della modernità è anche chiaramente evidente a Napoli, come in tutte le grandi città europee. Lasciando da parte l’ovvietà e l’ubiquità del caffè e del pomodoro che annunciano nella quotidianità rapporti commerciali coloniali di lunga data, l’evidenza sta lì, davanti ai nostri occhi, nei linguaggi urbanistici e architettonici della città. La Stazione Marittima, la Mostra d’Oltremare, tutti gli edifici attorno a Piazza Matteotti ci parlano di una città coloniale – Napoli come porto e ingresso dell’impero, e non solamente di quello fascista, ma anche di quello liberale di Libia, Eritrea e Somalia.

Non pretendo che la storiografia e la filosofia europee abbiano pienamente digerito questo tipo di prospettiva. Ma l’interrogazione che arriva dai bordi della mappa della modernità insiste e persiste: dal buco nero dello schiavismo e del razzismo, intrinseci alla storia della formazione delle istituzioni politiche e democratiche dell’Occidente, al colonialismo planetario che ha assicurato la loro realizzazione ed esercizio. La filosofia occidentale e le sue scienze politiche hanno veramente poco da dirci su queste realtà storiche e strutturali, al massimo relegate ad una serie di note e a statistiche economiche di poco conto nella narrazione prevalentemente omogenea del nostro ‘progresso’.

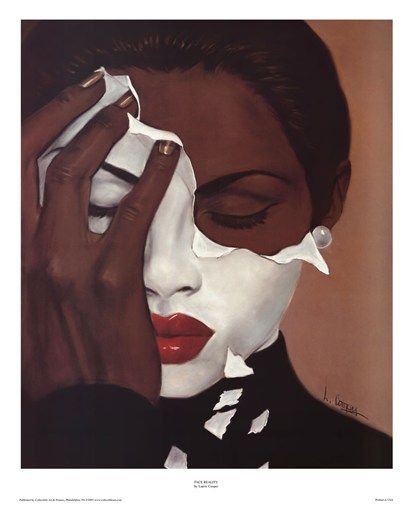

Comunque il silenzio parla, emana un riverbero che si compone della violenza di storie subordinate, subalterne, negate e rifiutate, e che sono destinate a un ritorno inevitabile. Oggi stiamo vivendo l’epoca di questo ritorno. Il passato coloniale non passa ma informa il nostro presente. Il movimento di Black Lives Matter negli Stati Uniti e in Inghilterra riapre l’archivio della segregazione razziale e della violenza della supremazia bianca, una volta direttamente autorizzata dalla filosofia e dalla giurisdizione europea: dispositivi di poteri politici e culturali che non sono mai stati disfatti, anzi… Negate, rimosse e respinte sono forze destinate ormai ad arrivare dal futuro, ora che l’ex-schiavo hegeliano non si presta più a fare da oggetto necessario a sorreggere il percorso dei pensatori europei. Ma da Chiaia e Posillipo non si riescono a vedere facilmente questi orizzonti, nonostante la presenza crescente dei migranti ‘illegali’ che portano queste storie clandestine tra di noi. L’economia della geografia politica è radicalmente cambiata. Ormai dobbiamo pensare, come suggeriva il pensiero di Gramsci (ecco un altro passato rifiutato e abbandonato dagli ‘intellettuali’ nostrani) sempre ‘mondialmente’, cercando un linguaggio in grado di dialogare con le sintassi emergenti. Come minimo questo richiede la frattura dello storicismo locale e il ri-assemblaggio dei suoi frammenti su un’altra mappa, e con in mano una bussola diversa.

Pensavo a questi orizzonti mentre ascoltavo il dibattito perpetuo sullo “stato di Napoli” che si è riacceso nei mesi scorsi con le elezioni per il sindaco della città. Mettendo insieme queste due dimensioni, che non sono per niente disgiunte, ci si ritrova con una lettura della città odierna incapace di leggere i tempi che corrono. Tra l’indulgere nelle accuse di provincialismo e nel solito motivo che la storia deve passare per i grandi protagonisti (inevitabilmente maschi) e per le strutture rinsaldate del potere, penso invece che, mentre le voci autorevoli continuano a recitare davanti a uno specchio, la città in gran parte non li ascolti. Ovviamente, questa situazione è vissuta in maniera negativa. Forse si dovrebbero esplorare e ascoltare di più queste interruzioni, registrando il fallimento di una retorica che pensa di reggere il senso della città, mentre invece la città le è completamente sfuggita di mano.

Il filosofo franco-algerino Jacques Derrida diceva che la città, e non lo spazio giuridico e astratto dello stato nazione, è il fulcro della cittadinanza e della democrazia. Questa affermazione ci permette di sondare un punto cruciale: più che la complessa composizione culturale della città, ad essere alla deriva sarebbe la classe intellettuale (ed è significativo che in questo momento in Euro-America si possa ancora usare questo termine a Napoli). Pensando sempre di essere un passo in avanti, pronta a dirigere, forse invece molti intellettuali sono rimasti diversi passi indietro.

Non si tratta qui del populismo o degli slogan che abbiamo sentito da piazza Tahrir nella ‘primavera araba’ fino a piazza Taksim nell’Istanbul di Erdogan oggi. Non si tratta di arrivare alla conclusione che il ‘popolo ha parlato’. La storia della città di Napoli, anche quella intellettuale e culturale, non accade in un vuoto. Il consenso culturale richiesto in maniera gramsciana per governare e coltivare la città richiede un coinvolgimento storico, culturale e politico disposto a ripensare le premesse della propria autorità. Il problema non è tanto quello di sperimentare il demos in una città in cui tanti sono ‘professori’, ‘dottori’, ‘avvocati’ … e tante altre tracce di ossequi feudali. Più decisivo è lo sforzo di spostare la discussione su Napoli in un altro spazio, dove lo specchio è andato in frantumi e la città si trova a negoziare la propria appartenenza in reti culturali e conversazioni storiche che la città e la sua cultura ufficiale non hanno necessariamente autorizzato o considerato.

Sradicare Napoli in questa maniera non è solamente una questione filosofico-culturale. Lo spostamento delle sue coordinate ci permette anche di valutare la città sotto una luce diversa, meno autoreferenziale, più diffusa, differenziata e negoziabile. A questo punto, possiamo considerare altri assi; per esempio, ripensare i rapporti tra centro e periferie urbane, città e campagna, guardando alla città come un assemblaggio mobile o ‘hub’ che si fa porta d’ingresso sul Mezzogiorno e sul Mediterraneo e funziona su entrambe le direzioni. Se il turismo continua a crescere a Napoli, o se la viticoltura della Campania non resta una realtà semplicemente locale, anzi sono elementi inseriti ormai in una dimensione planetaria che li alimenta, la città stessa mostra di essere sorretta ed estesa dai flussi di un immaginario sociale. Impiegando altri linguaggi – artistici, musicali, letterari – la città viaggia e ci mette in viaggio. Così le nostre convinzioni vengono messe alla prova, smontate e rielaborate per sfidare vecchi modelli di ‘sviluppo’ e ‘progresso’, e promuovere altri stili per ragionare di Napoli e viverla diversamente.