del Collettivo Euronomade.

Donald Trump è dunque il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Pochi se lo aspettavano: e non è la prima volta, in questo 2016, che sondaggisti e commentatori vengono clamorosamente smentiti da un risultato elettorale. Ma certo, queste erano niente meno che le elezioni presidenziali americane.

Serve a poco, in questo momento, esprimere il disprezzo profondo che proviamo per Trump. E ancora meno servono esercizi retorici e apocalittici presagi di sventure. Prima di tutto si tratta di comprendere quel che è avvenuto, come è stato possibile e quali sono le conseguenze che si possono prevedere. Diamo a questo intervento la forma di “tesi”, semplicemente perché questa forma ci aiuta a organizzare il nostro pensiero e a promuovere la discussione collettiva. Ma il testo non ha – se non forse in un caso: la tesi 5, per noi particolarmente importante – il tono perentorio che solitamente si addice alle “tesi”: quel che ci interessa è prima di tutto formulare delle domande, che riteniamo politicamente cruciali sulla base di alcuni elementi di analisi. Attorno a queste domande ci impegniamo a promuovere il dibattito e la ricerca, a partire dalle esperienze di lotta e dalle pratiche politiche a cui partecipiamo.

Tesi 1. Cominciamo con un’ovvietà: la vittoria di Trump negli Stati Uniti ci riguarda direttamente – in Italia, in Europa, nel mondo occorrerà fare i conti con questo evento e con le sue implicazioni. È un’affermazione appunto ovvia, scontata, di cui vanno però indagate le implicazioni in condizioni completamente mutate rispetto agli anni in cui commentavamo le vittorie di Clinton, di Bush e dello stesso Obama. La scelta suicida da parte del partito democratico di candidare Hilary Clinton, l’espressione più pura dell’establishment e di Wall Street, finisce per coinvolgere nella sua generale bancarotta gli anni della presidenza del marito, le retoriche sulla globalizzazione dei diritti umani, della new economy e della “terza via” – mentre gli sviluppi degli ultimi anni hanno sbriciolato il sogno neocon del “nuovo secolo americano” e la presidenza Obama viene necessariamente messa in questione proprio dall’immagine del paese che si riflette nello specchio di Trump.

Tesi 2. L’esito delle elezioni presidenziali statunitensi va collocato all’interno di uno scenario globale in tumultuosa trasformazione: partiamo da questa indicazione di metodo per leggere politicamente le stesse dimensioni “interne” agli Stati Uniti di quanto è avvenuto l’8 novembre. Specifichiamo: la vittoria di Trump non può essere compresa altrimenti che come un momento (necessariamente come un momento chiave) del ciclo politico aperto su scala mondiale dalla crisi del 2007/8. Questo ciclo è segnato da una crescita impetuosa della destra, e le lotte che pure si sono sviluppate con forza – in particolare a partire dal 2011 – non sono state in grado di arrestare questa crescita. Qualche nome e qualche luogo: Shinzo Abe in Giappone, Narendra Modi in India, il generale Al Sisi in Egitto, Racep Tayyip Erdogan in Turchia, Mauricio Macri in Argentina, Michel Temer in Brasile. Per tacere dell’Europa, dove l’“effetto Trump” potrebbe trainare Hofer in Austria e Le Pen in Francia. Siamo di fronte a una destra che assume forme profondamente eterogenee (mai, va sottolineato, di rottura con il neoliberalismo): ma tra queste forme lo spettro del fascismo – certo, differente da quello storico: che te lo dico a fare? – è una presenza con cui non si può più evitare di fare i conti.

Tesi 3. America first è lo slogan con cui Trump si appresta a gestire il declino dell’egemonia statunitense su scala globale. Non ci piace la parola “declino”? Troviamone un’altra. Ma i segni della crisi dell’egemonia statunitense sono ormai troppo evidenti per non assumere questa crisi come chiave interpretativa (certo non esclusiva, ma estremamente importante) della stessa politica interna negli USA. La guerra siriana, e più in generale le convulsioni nel “grande Medio Oriente” ne sono una manifestazione particolarmente drammatica. Mentre la crisi latinoamericana (ma anche quella sudafricana) toglie alla formula BRIC quelle caratteristiche che avevano fatto pensare alcuni – non senza ragioni – a una possibile “nuova Bandung”, Russia e Cina sono attori essenziali nel nuovo disordine mondiale (e converrà guardare con attenzione allo stesso posizionamento dell’India). Agiranno di concerto (come lascerebbero pensare i recenti accordi di collaborazione economica e “coordinamento strategico”) o emergeranno divergenze tra Cina e Russia? E’ una domanda essenziale, su cui dovremo intensificare la ricerca nei prossimi mesi. E in ogni caso, variabili “geopolitiche” e “geoeconomiche” assumono oggi una rilevanza strategica, per molti versi inedita, per lo sviluppo della lotta di classe.

Tesi 4. La vittoria di Trump mette radicalmente in discussione tutti i discorsi sulla “ripresa americana”, sulla “Obamanomics” e sulle sue determinazioni “neo-keynesiane”. Nello stesso momento in cui rifiutiamo ogni ammiccamento a presunte “rudi razze pagane” che popolerebbero il Midwest celandosi occasionalmente dietro maschere razziste, sessiste e fasciste, non possiamo non riconoscere la profondità della crisi sociale ed economica negli Stati Uniti – nonché la radicalità delle lacerazioni “territoriali” che minacciano di fare esplodere la stessa unità del Paese. Non si tratta certo di proporre grossolane semplificazioni sulle politiche economiche e sociali della presidenza Obama: ma qualcosa, dallo stesso punto di vista di questa presidenza, evidentemente non ha funzionato. Un’indagine su queste politiche economiche e sociali, sulla loro cornice monetaria e sui loro “effetti” reali, è imprescindibile – e non potrà non tenere conto della dimensione globale di cui si è detto. Altrettanto urgente è comprendere che tipo di blocco elettorale abbia reso possibile la vittoria di Trump: certo, la working class bianca e orgogliosa di essere – oltre che bianca – maschia. Ma non può bastare, neppure dal punto di vista statistico. Più in generale, guardando ai prossimi anni: abbiamo da tempo individuato in Europa (ma anche in altre parti del mondo) una tendenza all’emergere di nuove combinazioni di neoliberalismo e nazionalismo. E’ possibile applicare questa lettura agli Stati Uniti del presidente Trump? O piuttosto, considerata la peculiare posizione di questo Paese nel sistema mondo capitalistico, la tensione tra neoliberalismo e nazionalismo è destinata a esplodere – con esiti difficili da prevedere? D’altro canto occorre sottolineare che l’elezione di Trump costituisce il punto d’arrivo di una lunga crisi istituzionale negli Stati Uniti, che investe tanto il sistema dei partiti, quanto la dimensione amministrativa e quella costituzionale. Trump, con la sua campagna contro l’“establishment”, ha forzato questa crisi, ha portato all’estremo lo svuotamento di razionalità politica e ammnistrativa del sistema – minando le basi stesse del tipo di dibattito e dei compromessi su cui si è storicamente fondata la democrazia statunitense. Che cosa possa significare in queste condizioni, all’interno di un attacco generalizzato da parte di Trump ai diritti (da quello di aborto a quelli dei migranti, da quello alla salute a quelli delle “minoranze”), una Corte suprema modificata nella sua composizione dalle scelte del nuovo presidente è una domanda a cui non è difficile – per una volta – trovare risposte.

Tesi 5. Il razzismo è razzismo; il sessismo è sessismo; il fascismo è fascismo. Dobbiamo affermarlo chiaramente: è necessario tracciare una “linea di demarcazione molto precisa” tra noi e chi – come si accennava in precedenza – “ammicca” (facciamo soltanto il nome di Slavoj Zizek, per tacere i riferimenti “italici”, che non mancano). Solo una volta fissato questo punto si può cominciare a ragionare sensatamente (perché bisogna farlo, perché è un nostro problema) sui minatori del Kentucky o i siderurgici di Youngstown abbandonati dai democratici, dai liberal e dalla sinistra. Lo avevamo già scritto a proposito del referendum britannico: c’è una frattura profonda che passa attraverso la composizione di classe contemporanea, lacerandola. Negli Stati Uniti questa frattura assume le forme di una reazione violenta (per cui non mancano certo precedenti nella storia di quel Paese!) alla conquista di spazi e diritti da parte delle donne, di “minoranze” che non sono più tali neppure dal punto di vista statistico, di stili di vita sempre più diffusi nelle metropoli (e parte integrante della composizione del lavoro vivo metropolitano). Assume le forme di una reazione violenta all’“onta” di un nero alla Casa Bianca e a Black Lives Matter – alla rivolta dei neri contro il razzismo strutturale che continua a permeare la società statunitense. E’ possibile collegare questo insieme di movimenti (già tra loro profondamente eterogenei) a una diversa politicizzazione della working class tradizionale, spesso espulsa dal processo produttivo? Le mobilitazioni sul salario minimo, in particolare, hanno alluso a questo problema negli ultimi anni, e in modo diverso ma estremamente importante lo aveva fatto anche il momento aggregatosi attorno a Bernie Sanders in occasione delle primarie democratiche (ed è opportuno ribadire che una candidatura di Sanders avrebbe cambiato radicalmente la situazione nella stessa contesa presidenziale). Ciò nondimeno, dobbiamo dirlo con chiarezza: la vittoria di Trump lascia pensare che questo collegamento sia – se non impossibile – molto difficile. Non è certo una buona ragione per non continuare a provarci: ma sul problema (spesso richiamato e altrettanto spesso mistificato nelle discussioni sul “populismo”) occorre ragionare in modo spregiudicato e innovativo.

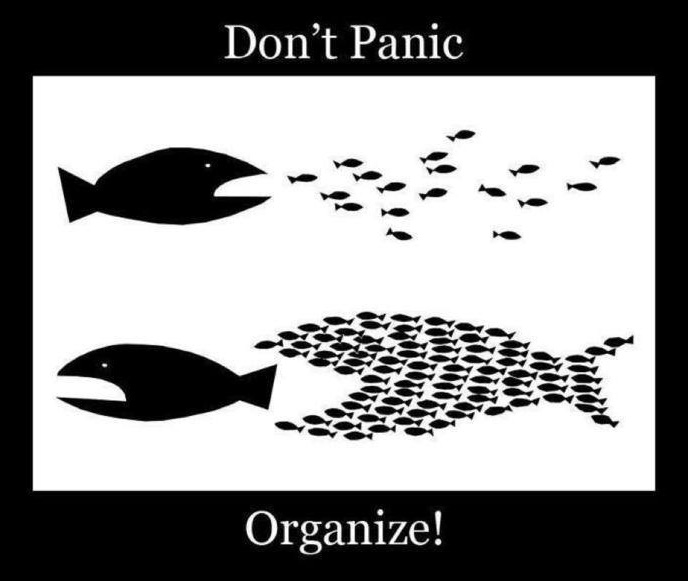

Tesi 6. Don’t Panic, Organize! Certo, questo è quello che ripetono dalla prima mattina di ieri in rete compagni e compagne che vivono e lavorano negli Stati Uniti. Ma su che cosa significhi organizzazione in un ciclo politico globale dominato dalla crescita di una destra che assume caratteri “fascisti” occorre aprire immediatamente la discussione. Negli Stati Uniti, poi, l’organizzazione e la convergenza delle lotte, nel senso indicato alla precedente tesi, si scontrano con un insieme di fattori, tra cui ancora una volta determinante è la “linea del colore”, l’insieme delle “divisioni razziali” che continuano a trovare nel razzismo contro i neri al tempo stesso la propria manifestazione più violenta e il principio di una articolazione che coinvolge altre “minoranze”. Comporre politica di classe e lotta sulla linea del colore appare come un rompicapo (e i movimenti che già ora si battono nelle strade contro Trump se lo troveranno di fronte e dovranno inventare modi efficaci per affrontarlo, non limitandosi alla “resistenza” ma costruendo dispositivi “offensivi”, capaci cioè di prefigurare e di costruire materialmente nuove forme di vita). Quello che si determina attorno ai due poli della “classe” e della “razza” è certo un rompicapo che attraversa l’intera storia statunitense, ma che ormai si manifesta chiaramente – sia pure in forme diverse – anche in Europa. Più in generale, lotta, movimento e organizzazione sono concetti e pratiche che si tratta di ripensare (per approfondirli e rilanciarli, evidentemente) di fronte all’aggressività di vecchie e nuove destre e ai consensi che in questo momento sono in grado di aggregare. Qualche riferimento alla storia del movimento comunista internazionale negli anni Trenta (tra “socialfascismo” e “frontismo”) probabilmente aiuterebbe: non certo perché la storia si ripeta, ma perché una serie di problemi che lì si sono presentati ritornano oggi, sia pure in forme nuove (un solo esempio: la discussione nella sinistra e nei movimenti in Germania su come contrastare la crescita della AFD). Non abbiamo risposte certe, ma siamo convinti che impostare correttamente le domande sia essenziale. E, vale la pena ripeterlo, sono domande che non riguardano certo soltanto gli USA.

Tesi 7. Ancora, di nuovo: prendiamoci l’Europa. Occorre ripeterlo con forza: questa è l’unica indicazione strategica che consenta di lavorare realisticamente e seriamente alla ricostruzione pratica di un orizzonte di lotta e trasformazione in questa parte del mondo. La vittoria di Trump, nello scenario globale sommariamente richiamato, mostra – ancora una volta – come non ci sia alcuna possibilità di azione politica per la “sinistra” (o comunque vogliamo chiamare la nostra parte) all’interno delle coordinate dello Stato nazione in Europa. Anche a prescindere da ogni valutazione sulle effettive capacità degli Stati nazionali europei di fronteggiare il capitale finanziario contemporaneo (un punto pur essenziale, su cui molte volte ci siamo espressi), quelle coordinate sono oggi saldamente occupate e presidiate dalla destra. Dopo la vittoria di Trump negli Stati Uniti la rottura dell’asse atlantico diventa una prospettiva strategica in cui inserire la mobilitazione sociale e politica tanto all’interno dell’Europa quanto nella costruzione di un nuovo internazionalismo. Tutto ciò, sia chiaro, in condizioni durissime – tanto dal punto di vista politico quanto dal punto di vista sociale. Vale per noi quanto si diceva a proposito degli Stati Uniti: quanto appare realisticamente necessario è al contempo estremamente difficile, può sembrare perfino impossibile. Un sogno? Forse. Ma a pochi giorni dal novantanovesimo anniversario dell’Ottobre vale ancora la pena di citare Lenin: “un marxista ha il diritto di sognare”. Perfino il dovere, potremmo aggiungere.