di GIROLAMO DE MICHELE.

Questo mio intervento ha per titolo “Pasolini e Calvino”: sono quindi in dovere di spiegare il titolo, per cominciare. Il titolo allude a una lettura comune dei due autori nominati: dunque si pone dal punto di vista dell’eventuale lettore di Pasolini e Calvino, e ha per obiettivo l’effetto che questa lettura congiunta, o parallela, o a mollichelle, ha sul lettore.

Intendiamoci, non sto cercando di minimizzare le cose che dirò con un maldestro tentativo di abbassare il livello della mia lettura: se ci pensate, la Retorica di Aristotele è un testo centrato sull’effetto che la tragedia ha sullo spettatore, più che un manuale di scrittura tragica o un saggio di critica del genere teatrale. Sto semplicemente chiarendo che intervengo dal punto di vista del lettore, non da quello dell’autore (che in altri momenti potrei essere) o del critico (che non sono): dopo tutto un punto di vista devo pur assumerlo, per evitare sovrapposizioni di piani e ambiguità di vario genere.

E poi, scusate se tiro anch’io la giacchetta a un critico tedesco molto citato negli ultimi tempi (forse perché ha scritto su Pasolini), Hans Magnus Enzensberger. Sto parlando del suo celebre paragone tra la letteratura e l’Alka-Seltzer1: da quando la letteratura è stata coinvolta nel processo di socializzazione, l’istituzione letteraria si è dissolta come il cialdino nel bicchiere della società. Essa non è finita, è dappertutto; ma ha perso peso, e con essa «le subistituzioni che ne dipendono» si sentono scalzate da nuove istanze sociali, e la loro inquietudine trapela da domande che si fanno insistenti e un po’ lamentose al tempo stesso: il computer non danneggerà la lettura della pagina cartacea? Il best-seller acquistato (non regalato!) con il quotidiano non toglierà spazio ai classici? Chi toglierà Dan Brown dalla mano della casalinga di Voghera? E soprattutto, benedetta ragazza mia, dove andremo a finire? Queste domande, troppo serie perché io possa affrontarle, sono l’espressione di quegli stati d’animo di cui parlava il critico tedesco: «i critici letterari avvertono che il loro potere si sbriciola, i vescovi e pontefici del ramo hanno chiuso bottega, e gli studiosi di letteratura sono tormentati da ogni sorta di frustrazioni e dubbi circa il senso della loro attività. Le loro roccheforti universitarie somigliano ad avamposti che nessuno più assedia».

Tramontati o intristiti i critici, scomparsi gli autori con la A maiuscola, non resta che rivolgersi ai lettori: l’ultimo best-seller della critica non è forse stato Come un romanzo di Pennac? E del resto se, come suggerisce il critico tedesco, guardiamo al fondo del bicchiere, ci accorgiamo che l’Alka-Seltzer ha lasciato un residuo sul fondo: la letteratura si è dissolta come istituzione, ma qualcosa di essa si oppone alla dissoluzione, un residuo tenace del concentrato originario: secondo me quel residuo è il piacere del testo, quel tenace quasi-niente che ci fa spostare di un’ora il momento di spegnere la luce per andare a letto per la stessa legittimità con la quale decidiamo di non leggere l’ultimo capitolo di Anna Karenina.

Tramontati o intristiti i critici, scomparsi gli autori con la A maiuscola, non resta che rivolgersi ai lettori: l’ultimo best-seller della critica non è forse stato Come un romanzo di Pennac? E del resto se, come suggerisce il critico tedesco, guardiamo al fondo del bicchiere, ci accorgiamo che l’Alka-Seltzer ha lasciato un residuo sul fondo: la letteratura si è dissolta come istituzione, ma qualcosa di essa si oppone alla dissoluzione, un residuo tenace del concentrato originario: secondo me quel residuo è il piacere del testo, quel tenace quasi-niente che ci fa spostare di un’ora il momento di spegnere la luce per andare a letto per la stessa legittimità con la quale decidiamo di non leggere l’ultimo capitolo di Anna Karenina.

Il caotico movimento della lingua

Pasolini e Calvino, dunque: perché leggerli insieme? Perché sì!, mi verrebbe da dire. Perché gli studenti delle nostre scuole li leggeranno insieme, quest’anno, in attesa dell’esame di italiano: e questo basterebbe, in attesa che qualcuno si occupi seriamente della lettura dei classici nelle nostre scuole. Perché, aggiungo, io credo che la loro lettura congiunta possa produrre un effetto, cioè generare qualcosa di nuovo, o quantomeno di utile. È di questo effetto che vorrei parlarvi.

Prendo le mosse, un po’ arbitrariamente (o almeno così vi sembrerà) da due testi pasoliniani. Il primo è un polemico scambio di articoli con Giuseppe Marotta (1960), il secondo è la recensione delle Città invisibili di Calvino.

Nella polemica in questione, Marotta accusava Pasolini di praticare un volgare realismo letterario: «se mi decidessi a narrare i vicoli e la sottogente napoletani alla maniera di Pasolini, detterei cinquanta pagine ogni giorno alla stenografa», afferma imprudentemente Marotta. E Pasolini risponde: «lei trova che il mio sistema linguistico sia facile: niente affatto: è il più difficile che si possa immaginare. Le assicuro che la “mimesis” dialettale contaminata con la prosa letteraria è il più rischioso, massacrante, esasperante lavoro che si possa affrontare. Mi ci sono voluti quattro anni, a scrivere Una vita violenta: altro che cinquanta pagine al giorno. Ci provi, ci provi!».

Marotta non ci provò, mentre Pasolini dedicava gli anni seguenti ad esplicitare quella mimesis contaminata che aveva praticato come scrittore: sto parlando delle riflessioni del ’64-’65 sul Discorso Indiretto Libero, che Pasolini affrontava partendo dalle analisi di Contini su Dante (il Dante-autore distinto dal Dante-personaggio) per andare al di là del mero discorso indiretto. A Paolini interessa la condizione stilistica del discorso indiretto: cioè la possibilità degli autori di «entrare, quasi insensibilmente, nell’animo dei loro personaggi» per vivere i loro pensieri. La lingua diventa allora una lingua X, che non è né la lingua A né la lingua B, ma «la lingua A nell’atto di diventare realmente la lingua B. È cioè la nostra stessa lingua in evoluzione, […] in caotico movimento». Come hanno notato Deleuze e Guattari in Mille plateaux, questo discorso è il presupposto stesso del linguaggio (molto più che le figure retoriche): un linguaggio pre-identitario, nomade, metamorfico.

Qui il mio lettore potrebbe avere una prima sorpresa, o forse un vago senso di déjà vu: Pasolini scrive che Dante-autore racconta che il Dante-personaggio esclama: «Ahi Pisa, vituperio delle genti!». Perché il mio lettore questa struttura l’ha già trovata: in Calvino, guarda un po’. Calvino (che a dire il vero l’ha scritto dopo Pasolini, addirittura dopo la sua morte: ma il mio lettore non legge in ordine cronologico, anche se si preoccupa di guardare le date di edizione) parlava di Omero e Ulisse, e del canto delle sirene (che cosa canteranno mai le sirene ad Ulisse? Forse l’Odissea stessa?), ma non c’è dubbio che stiamo parlando della stessa cosa. C’è persino la citazione della distinzione tra Dante-autore e Dante-personaggio in Contini. Calvino parlava di «livelli di realtà» in un convegno sui “livelli della realtà”, per dire che «la letteratura non conosce la realtà ma solo livelli». La realtà, insomma, è fatta a strati, e di strati si occupa la letteratura: «se esista la realtà di cui i vari livelli non sono che aspetti parziali, o se esistano solo i livelli, questo la letteratura non può deciderlo».

Beh, al mio lettore viene in mente una definizione che è un classico della filosofia del Novecento: I maestri del sospetto. Calvino insegna a sospettare della realtà, a non accettarla come un dato bruto e impenetrabile, ma a sollevare il primo strato, e poi il secondo, il terzo… Non è una novità: ne Il mare dell’oggettività, quasi vent’anni prima, Calvino diceva la stessa cosa, difendendo il passaggio dalla letteratura dell’oggettività (che accetta supinamente il flusso di dati oggettivi che annullano la coscienza) alla letteratura della coscienza come rifiuto della situazione data, come scatto attivo e cosciente, e soprattutto come volontà di contrastare e cambiare il mondo. E Pasolini era citato (quel Pasolini sbeffeggiato da Marotta) come esempio di questa letteratura della coscienza. Questa stratificazione della realtà porterà Calvino, per vie che qui è troppo lungo ripercorrere (ma il mio lettore è intelligente, e ci arriva da solo) alle Lezioni americane: ma di questo tra poco. Ora mi preme più sottolineare come anche Pasolini avesse un rapporto conflittuale col «mare dell’oggettività».

Potrei annoiarvi con un lungo elenco di passi in cui Pasolini, da Empirismo eretico sino agli scritti dell’ultimo anno, tiene fermo che il mondo non è un dato, ma un prodotto da indagare nei suoi modi di produzione; che si esprime attraverso una pluralità di strutture linguistiche, fermo restando che anche la Realtà ha un linguaggio, o forse è un linguaggio; che quell’immersione in «un’umanità grado zero» praticata a partire dai primi romanzi è una forma di amore per la realtà solo se si tiene presente che «chi ama troppo la realtà, come me, infine la odia, si ribella e la manda a benedire». Tutto questo Pasolini lo faceva passare attraverso un’acutissima analisi dei linguaggi e delle strutture linguistiche, il cui scopo era di arrivare infine alla «totale culturalizzazione della cosa fisica». E quando al mio lettore capita di imbattersi in affermazioni come questa: «la realtà è un linguaggio, e anche nella vita reale, come dialogo pragmatico tra noi e le cose (comprendenti il nostro corpo), mai, nulla è rigidamente monosemico: al contrario quasi tutto è enigmatico perché potenzialmente polisemico» – beh, questa frase provoca nel lettore lo stesso effetto delle pagine sui livelli di realtà di Calvino. Insomma, Calvino e Pasolini sono uniti quantomeno da un convincimento (che esprimono diversamente): che l’essere non è naturale, ma ambiguo. Ecco perché, secondo Pasolini, il borghese ha paura del naturalismo: ha paura di scoprire la mancanza di naturalezza dell’essere, la natura ambigua della realtà. Ed è per questo che Pasolini odia la litote, quella figura retorica (quasi assente in Calvino) attraverso la quale si afferma attraverso la negazione del contrario di quel che si vuole affermare. «Bocciofili in doppiopetto amanti della litote» definiva i dirigenti del PCI – ed invitava i giovani di Valle Giulia ad assaltarne e occuparne le sezioni (il mio lettore lo sa, perché li ha letti fino in fondo quei «brutti versi»). Non è buffo che oggi uno dei massimi dirigenti della sinistra sia un velista amante della litote (ascoltate i suoi discorsi), per di più col curioso tic di scuotere la testa in segno di diniego ogni volta che afferma – insomma, una litote vivente?2 Eravamo partiti dal discorso indiretto libero, ed ecco dove siamo arrivati: non è poco, vero?

Potrei annoiarvi con un lungo elenco di passi in cui Pasolini, da Empirismo eretico sino agli scritti dell’ultimo anno, tiene fermo che il mondo non è un dato, ma un prodotto da indagare nei suoi modi di produzione; che si esprime attraverso una pluralità di strutture linguistiche, fermo restando che anche la Realtà ha un linguaggio, o forse è un linguaggio; che quell’immersione in «un’umanità grado zero» praticata a partire dai primi romanzi è una forma di amore per la realtà solo se si tiene presente che «chi ama troppo la realtà, come me, infine la odia, si ribella e la manda a benedire». Tutto questo Pasolini lo faceva passare attraverso un’acutissima analisi dei linguaggi e delle strutture linguistiche, il cui scopo era di arrivare infine alla «totale culturalizzazione della cosa fisica». E quando al mio lettore capita di imbattersi in affermazioni come questa: «la realtà è un linguaggio, e anche nella vita reale, come dialogo pragmatico tra noi e le cose (comprendenti il nostro corpo), mai, nulla è rigidamente monosemico: al contrario quasi tutto è enigmatico perché potenzialmente polisemico» – beh, questa frase provoca nel lettore lo stesso effetto delle pagine sui livelli di realtà di Calvino. Insomma, Calvino e Pasolini sono uniti quantomeno da un convincimento (che esprimono diversamente): che l’essere non è naturale, ma ambiguo. Ecco perché, secondo Pasolini, il borghese ha paura del naturalismo: ha paura di scoprire la mancanza di naturalezza dell’essere, la natura ambigua della realtà. Ed è per questo che Pasolini odia la litote, quella figura retorica (quasi assente in Calvino) attraverso la quale si afferma attraverso la negazione del contrario di quel che si vuole affermare. «Bocciofili in doppiopetto amanti della litote» definiva i dirigenti del PCI – ed invitava i giovani di Valle Giulia ad assaltarne e occuparne le sezioni (il mio lettore lo sa, perché li ha letti fino in fondo quei «brutti versi»). Non è buffo che oggi uno dei massimi dirigenti della sinistra sia un velista amante della litote (ascoltate i suoi discorsi), per di più col curioso tic di scuotere la testa in segno di diniego ogni volta che afferma – insomma, una litote vivente?2 Eravamo partiti dal discorso indiretto libero, ed ecco dove siamo arrivati: non è poco, vero?

Senza pietre non c’è arco

I testi sul discorso indiretto libero erano della metà degli anni ’60. Passano gli anni, ed otto son lunghi, a dare ascolto al raffinato intellettuale che detta l’agenda alle forze politiche italiane. Sta di fatto che nel 1973 Pasolini recensisce Le città invisibili, e questa recensione è il secondo testo di cui volevo parlarvi. È una recensione a dir poco entusiastica, di un lettore che scopre in Calvino una modalità di resistenza alla «caduta delle illusioni». Ma soprattutto, Pasolini sembra cogliere il nucleo stesso dell’ideologia calviniana: il platonisno (ma come, dirà qualcuno: Pasolini era un empirista, come poteva trovare un’intesa con un platonico? Eppure possono: all’imperatore platonico che vuol sentirsi raccontare dell’arco del ponte, e non delle pietre, Marco Polo risponde: «senza pietre non c’è arco»). Qui vi confesso che sono in forte imbarazzo, perché non vorrei che questo intervento si trasformasse in una lezione di filosofia. Il fatto è che io considero Calvino uno dei più grandi interpreti di Platone: all’altezza, e forse una spanna più sù, di Pico, di Marsilio Ficino, forse addirittura al livello di Giordano Bruno. Epperò sono consapevole del fatto che Platone in Italia è poco conosciuto, e spesso letto male, di seconda o terza mano. Diciamo allora che il mio lettore ha avuto la fortuna, come me, di acquistare una buona edizione delle opere di Platone da uno di quei rigattieri-antiquari che amano i buoni lettori almeno quanto i buoni libri, e perciò Platone lo ha letto davvero. Ed ha letto Vegetti, quantomeno. Insomma, il mio lettore capisce bene cosa vuol dire Pasolini quando scrive che «tutte le città che Calvino sogna, in infinite forme, nascono invariabilmente dallo scontro tra una città ideale e una città reale», due opposti che, aggiunge il critico, «non si superano in un rapporto dialettico». Le città di Calvino sono talmente surreali da collocarsi in un futuro lontanissimo, nel quale i conflitti reali – cioè i conflitti di classe – possono aver trovato la loro conclusione storica. Ma anche in questo iperuranico mondo la realtà non è pacificata, ma conflittuale: il conflitto non è forse più tra capitale e lavoro, ma non per questo cessa di manifestarsi. Che il conflitto tra la cosa e l’ideale sia la sua forma pura, seminale, o che sia una nuova manifestazione storica del confliggere senza fine, questo forse Calvino non lo sa (ma io sospetto che lo sospettasse): rimane il fatto che, come diceva un saggio orientale, l’uno non cessa di diventare due.

Ora, questa struttura platonica è scopertamente all’opera in Se una notte d’inverno: Calvino finge di averla scoperta a posteriori, ma noi non siamo obbligati a credergli. Anche se, a ben guardare, un platonico può permettersi di essere spontaneo, e lasciare che la struttura emerga da sé. E alla fine della struttura che è anche il vero indice del romanzo, l’ultima biforcazione è tra la vita e la morte. Se la vita continua, le biforcazioni riprendono, e il senso dell’opera rimane sospeso. Se la vita termina, la morte fissa la sommità dalla quale, retrospettivamente, l’intera opera acquista un senso. Al mio lettore riesce persino facile esprimere questa conclusione, che conclusione evidentemente non è: perché questa volta è Pasolini ad occhieggiare indiscretamente da un angolo della memoria: «la vita, con tutte le sue azioni, è decifrabile interamente e veramente solo dopo la morte». Pasolini aveva una concezione classica del tempo (lo ha evidenziato Deleuze): per lui il tempo era solo misura del movimento dal prima al poi, l’illusorio movimento di qualcosa che non esiste. Questo rende la vita incerta, insensata, indecifrabile: «finché siamo vivi manchiamo di senso, e il linguaggio della nostra vita è intraducibile: un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità». Chissà perché, si chiede il mio lettore, sul tema della morte in Pasolini sono state scritte pagine al limite della necrofilia, invece di sviluppare quello dell’assenza di senso e di significato oggettivi. Al mio lettore proprio non pare che Pasolini volesse essere ammazzato per essere finalmente trasformato in un segno significante univoco e monosemico: ne aveva di cose da raccontare, Pier Paolo!

Per inciso, ma non per caso: il Pasolini del 1975 è apocalittico, negativo — certo, certo… Ma è anche il Pasolini che inizia sul “Mondo” un trattatello pedagogico (Gennariello); che propone una riforma della scuola e della televisione (27 ottobre) dietro la provocazione di abolirle (18 ottobre); che difende la legalizzazione dell’aborto (contro l’aborto, ma per la sua legalizzazione); che reclama il processo ai gerarchi della DC. Insomma, dietro quel «siamo tutti in pericolo» che Pasolini disse poche ore prima di morire a Furio Colombo non c’è la provocazione fine a se stessa, la bestemmia liberatoria, l’attitudine consolatoria all’essere bastian contrario: c’è la ricerca disperata del potenziale di liberazione che si annida nel pericolo. Non c’è bisogno di rimasticare oscure frasi di un filosofo tedesco coi calzoni alla zuava per sapere che dove c’è pericolo, là c’è anche ciò che salva: basta, ed è meglio, leggere Pasolini3.

Gli stracci putridi della storia patria

E infatti stava scrivendo un libro, del quale non aveva terminato neanche la prima stesura: Petrolio. E su Petrolio il mio lettore ha due pensieri in parte confliggenti: vuole rileggerselo, per vedere se quello che gli è venuto in mente sinora c’è anche lì. Ma prima di farlo vuole capire una cosa: se questa indeterminatezza della vita, questa natura metamorfica delle strutture linguistiche non siano all’opposto di quell’esattezza che Calvino voleva portarsi nel Terzo Millennio. Perché, per dirla tutta, al mio lettore le Lezioni americane sono davvero piaciute, e vorrebbe tanto che da una carpetta finita dietro un armadio saltassero fuori anche le tre lezioni che Calvino non ha fatto in tempo a scrivere – o almeno i titoli, gli argomenti. Ecco, la morte di Calvino ha reso mutilo un testo che aveva una sua forma che noi non conosciamo, e ce lo ha consegnato in questa forma. Vi dico perché al mio lettore le Lezioni piacciono tanto: perché dopo Genova (il mio lettore a Genova c’era) si è messo a leggere libri su libri sulla globalizzazione. Ci sono critici che sanno tutto della globalizzazione e dell’Impero (ecco perché a Genova non c’erano: sapevano già tutto, a prescindere): il mio lettore no, ecco perché legge tanto. E si è accorto che, col nome di leggerezza, Calvino ha parlato dell’atomismo di Lucrezio, di una possibile alleanza da costruire tra fisica ed etica, tra natura e cultura, tra locale e globale. Non c’è niente da fare, se hai letto Lucrezio certe cose ti restano impresse in modo indelebile: persino l’etica verso il vivente non-umano, c’è in quelle lezioni – altro che denegazione, altro che rarefazione! Cosa ci sarà mai di consolatorio in un pensiero che la Chiesa, che di repressione se ne intende, cerca di reprimere da 2000 anni? Mah…

L’esattezza, dicevamo. Anzi, diceva Lella Costa, in quello spettacolo che si chiama Precise parole (scritto assieme a Gabriele Vacis). Cosa diceva Lella Costa? Che le cinque qualità di Calvino – leggerezza, molteplicità, rapidità, esattezza, visibilità – «funzionano se nello zaino le fai stare tutte insieme: se cominci a separarle rischiano di diventare pericolose fino al crimine. Perché molteplicità senza visibilità germina oscuro intrigo, puzza di corridoi dove scorrono giusquiamo e cicuta come acque nere nelle fognature. E rapidità e leggerezza senza esattezza sono calunnia come bora che spazza, sono innocenti in galera e assassini che gridano vittoria». È per questo che il motto di Jago, il traditore di Otello, è: in culo l’esattezza! – «Chi se ne frega dell’etica, della verità, della giustizia! Fermarsi a capire, controllare, verificare? Stronzate. In culo l’esattezza».

L’esattezza è l’antidoto contro quella «peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze». Una peste che colpisce il linguaggio, ed anche le immagini, perché è il mondo stesso ad essere affetto da questa peste che «colpisce la vita delle persone e la storia delle nazioni». Ora, in Pasolini manca forse l’esattezza? Ma ricordate con quanto puntiglio, parola per parola, Pasolini ribatteva ai suoi critici disattenti (a partire dal povero Marotta, da cui siamo partiti)? Prendiamo Petrolio, per intenderci. Per quel che ne capiamo, Pasolini intendeva riaffermare la distinzione tra la letteratura e la vita – o, con le precise parole di Calvino, tra il mondo che ci circonda e il linguaggio che rende conto della sua densità e continuità. Procedo con molta cautela, perché ciò che Pasolini ha scritto in Petrolio non ci autorizza ad affermazioni con valore di certezza. Dunque: Pasolini sembra intendesse scrivere un romanzo sempre al presente, o al massimo al passato remoto, «che è un presente, per pura finzione mitica, allontanato indietro nel tempo»: ma non all’imperfetto, che compare una sola volta, nell’appunto 43a. Questo imperfetto incoativo è commentato da Pasolini come un errore: indica «il ripetersi abitudinario delle azioni per un periodo di tempo generalmente abbastanza lungo», e «alludendo al passare del tempo e della vita, denuncia invece lo spessore della storia». «In quell’imperfetto, insomma, c’est la vie».

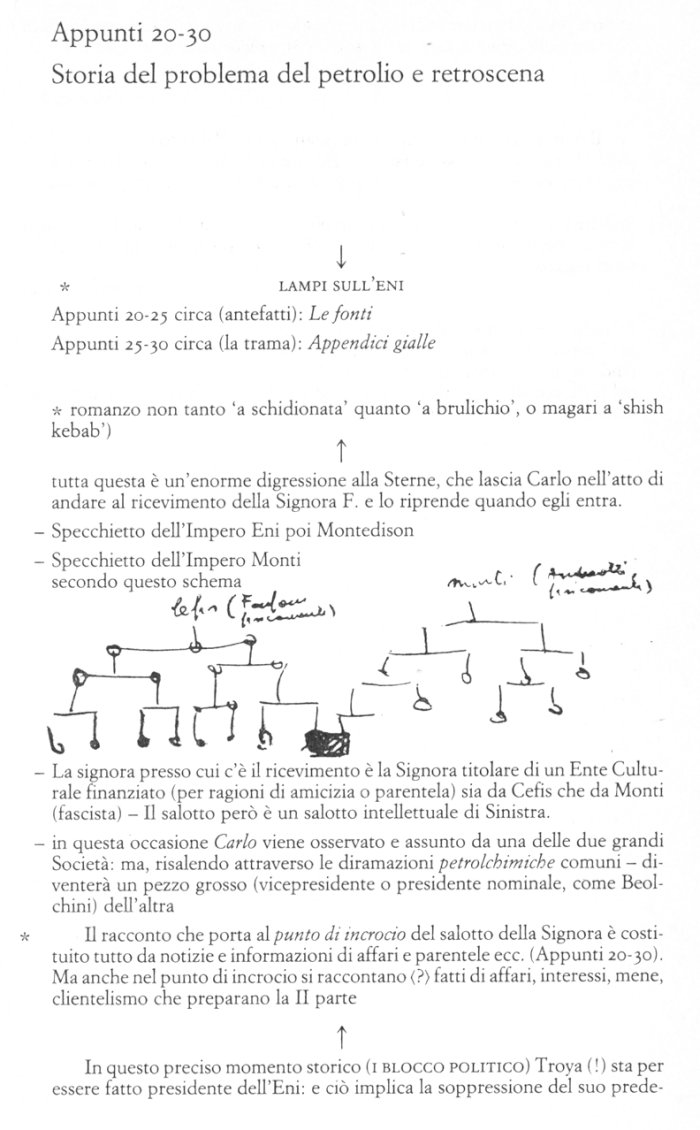

C’è la vita, e non la sua narrazione, anche nella cucina di Kudgiwa che interrompe, col suo imperfetto, il presente con cui il Narratore di Se una notte d’inverno sta intrattenendo il lettore nel capitolo Fuori dall’abitato di Malbork. Insomma, l’autore si prefiggeva un estremo controllo sul linguaggio per tenere distinto il mondo, col suo spessore e la sua densità, dal linguaggio che lo racconta. Il linguaggio è continuamente un qualcosa in più del mondo, che però dice sempre qualcosa in meno del mondo. L’esattezza è anche il certosino lavoro di scrittura (Pasolini paventava un lavoro lungo una vita per terminare Petrolio) per integrare questo di meno con quel di più. Ad esempio, integrando con un vasto materiale documentario la narrazione: «per riempire poi le vaste lacune del libro, e per informazione del lettore, verrà adoperato un enorme quantitativo di documenti storici che hanno attinenza coi fatti del libro», recita una nota del 1973. Questo materiale doveva fornire non solo un apporto contenutistico, ma determinare la forma strutturale del romanzo (appunti 20-30). Insomma, la trama del romanzo (Troya, che altri non era che Cefis e il suo impero) si integrava con le informazioni sulle trame del Cefis storico: le tramas putridas (i marci stracci) della storia patria si integravano con la trama figurae (l’ossatura) del romanzo. Cioè quell’attività propria all’intellettuale «che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero». A sapersi muovere con esattezza, si può fare uso della logica per ricostruire quella realtà che ci appare frammentata, o che noi stessi abbiamo smontato perché non ne accettavamo l’ordito che ci veniva presentato come “naturale”. Si può fare anche un’altra cosa, con la logica (come faceva Calvino, e come intendeva fare Pasolini con le logiche ricostruzioni delle trame all’interno della trama): far intravvedere, per antifrasi, il suo contrario, come faceva Sciascia con i suoi polizieschi: «la forma scelta, quella del romanzo poliziesco, serve spesso, per antifrasi, non già a tracciare collegamenti logicamente rigorosi, ma al contrario a far intravvedere una rete di complicità e omertà che si estende all’infinito. Insomma, Sciascia usa la logica per mostrarne la sconfitta. L’estensione dell’inchiesta verso il passato serve a mostrare che le forze in gioco hanno radici molto profonde e diramate», scrive Cesare Segre, che di queste cose se ne intende.

Esattezza e indignazione

L’ho tirata per le lunghe, dovrei concludere. Ma un fastidioso grillo parlante, una vocina piagnucolosa – avete presente Mirtilla Malcontenta?4 Fate conto lei (e se non l’avete presente affrettatevi a leggerla, prima che la fatwa del signor Ratzinger venga eseguita ed Harry Potter dato alle fiamme) – Mirtilla Malcontenta, dicevo, dal suo Gabinetto Letterario di Hogwarts si insinua nell’orecchio del lettore per dirgli che Calvino continuava a scrivere nella forma-romanzo, mentre Petrolio avrebbe dovuto parlare con la lingua della saggistica e del giornalismo, della recensione e della lettera privata, ma non della narrazione romanzesca (lettera a Moravia). A cominciare dal fatto che Pasolini si rivolgeva direttamente al lettore, gli dava del tu: «io ho parlato al lettore in quanto io stesso, in carne e ossa, come scrivo a te questa lettera». Ora, a tacitare Mirtilla non basta farle osservare che anche Calvino dà del tu al lettore in Se una notte d’inverno: si rischia una lunga, noiosa disputa sull’io-Calvino che parla, poi si nasconde, poi riparla… lasciamo perdere questo tema.

Dunque Pasolini in carne e ossa parla al lettore: e cosa gli dice? Che ha curato l’edizione critica di un testo inedito, una specie di moderno Satyricon, «del quale sopravvivono quattro o cinque manoscritti concordanti e discordanti» che raccontano la storia di Carlo e del suo doppio, e raccontano anche la storia d’Italia, e solo uno dei manoscritti dice la verità sulle stragi e le trame nere (appunto senza classificazione). Insomma, il “vero” Pasolini si sdoppia (non fuori ma dentro il romanzo: e questo apre altri problemi, dei quali qui non posso parlare: ad esempio sulle condizioni di legalità dell’oggetto chiamato “io penso”, una sorta di dimensione kantiana di Pasolini, per rimandare ancora a Deleuze) nel Pasolini-curatore, che lascia la parola all’autore di uno dei manoscritti, che racconta chi ha ordito e tramato dietro e dentro le stragi. Insomma, anche in Petrolio c’è quella stratificazione dalla quale eravamo partiti. Proprio come in Se una notte d’inverno, con buona pace di Mirtilla Malcontenta e dei suoi amici redattori della Domenica di Voldemort, il giornale edito dalla famiglia Malfoy, che credono Carver essere un minimalista. Ma ancora sento la vocina pigolare che Calvino si nasconde nella pagina scritta, mentre Pasolini reclama prodotti letterari che dicano molto dell’esistenza dei loro autori, cioè dei loro produttori. Ma sarà poi vero che Calvino si nasconde? Che non dà informazioni?

Apriamo un romanzo (no, Mirtilla, non è un romanzo breve: sarà il caso che i libri li rileggi prima di nominarli, non sta bene andare a memoria), Il barone rampante: «Insomma, c’erano da noi tutte le cause della Rivoluzione francese. Solo che non eravamo in Francia, e la Rivoluzione non ci fu. Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti». Immaginiamo che, come sarebbe piaciuto a Foucault, per un anno i libri fossero stati pubblicati e recensiti senza il nome dell’autore, e che Il barone rampante si fosse trovato in questa congiuntura. Che informazioni dà al mio lettore questo passo? Beh, intanto l’autore è uno che ha idee molto precise sulla storia patria. È qualcuno che si pone il problema delle rivoluzioni mancate, dunque della storia possibile, ma anche del presente come esito di una lunga autobiografia che chiamiamo storia. È uno che ha letto sicuramente Gobetti, e quasi certamente Gramsci: e questo ci fa sospettare una provenienza torinese, quantomeno come formazione culturale – non foss’altro che per una banale questione di probabilità. Però una linea dell’illuminismo piemontese più complessa, meno certa di quella, poniamo, di un Carlo Levi (quantomeno del Levi fermo alla stazione di Eboli). E di certo non lo potremmo identificare con l’autore di questo brano: «le sonnambule felici dell’ottimismo coûte que coûte che vanno a occhi sbarrati sulla grondaia del possibile; il possibile che esse credono certo e sicuro mentre il più delle volte è solo scarsamente probabile» (è un passo di una lettera di Gadda a Parise). Insomma, l’esattezza della penna di Calvino ci consente un’appprossimazione molto vicina all’identificazione, e ci dà più informazioni di una carta d’identità. E adesso basta con le vocine: altrimenti il mio lettore prende il martello, come Pinocchio. Piuttosto, permettetemi un consiglio: leggete Il barone rampante ai vostri figli, finché siete in tempo per leggere voi i libri a loro: e li vedrete indignarsi per le ingiustizie commesse dal potere, in pagine che ci erano sfuggite quando le avevamo lette in silenzio. Bisogna reimparare ad indignarsi: impariamo a farlo andando a lezione dai nostri bambini.

L’inferno dei viventi

Adesso il lettore può trarre alcune conclusioni da questa lettura disordinatamente critica. La prima è che sia Pasolini che Calvino gli hanno ricordato che della realtà bisogna sospettare, sempre. È strano che nella nazione di Leopardi ci sia ancora bisogno di ricordare che la natura è sempre seconda natura, cioè artefatto di cui abbiamo dimenticato di essere gli artefici e che ci viene presentata come prodotto naturale, cioè oggettivo: dopo tutto Leopardi queste cose le scriveva quando Marx era ancora in fasce: ma Leopardi ce lo hanno venduto per un piagnone lamentoso, molto sfigato e un po’ menagramo (una sorta di Silvia lo sai che Giacomo si buca ancora, che è a casa che sta male…) proprio per non farcelo leggere. La seconda conclusione è l’etica dell’esattezza, che ho cercato di mostrare al mio lettore e a voi attraverso Pasolini (e Sciascia). Ma, come fa mia figlia, ho tenuto il boccone migliore per la fine del pasto.

Adesso il lettore può trarre alcune conclusioni da questa lettura disordinatamente critica. La prima è che sia Pasolini che Calvino gli hanno ricordato che della realtà bisogna sospettare, sempre. È strano che nella nazione di Leopardi ci sia ancora bisogno di ricordare che la natura è sempre seconda natura, cioè artefatto di cui abbiamo dimenticato di essere gli artefici e che ci viene presentata come prodotto naturale, cioè oggettivo: dopo tutto Leopardi queste cose le scriveva quando Marx era ancora in fasce: ma Leopardi ce lo hanno venduto per un piagnone lamentoso, molto sfigato e un po’ menagramo (una sorta di Silvia lo sai che Giacomo si buca ancora, che è a casa che sta male…) proprio per non farcelo leggere. La seconda conclusione è l’etica dell’esattezza, che ho cercato di mostrare al mio lettore e a voi attraverso Pasolini (e Sciascia). Ma, come fa mia figlia, ho tenuto il boccone migliore per la fine del pasto.

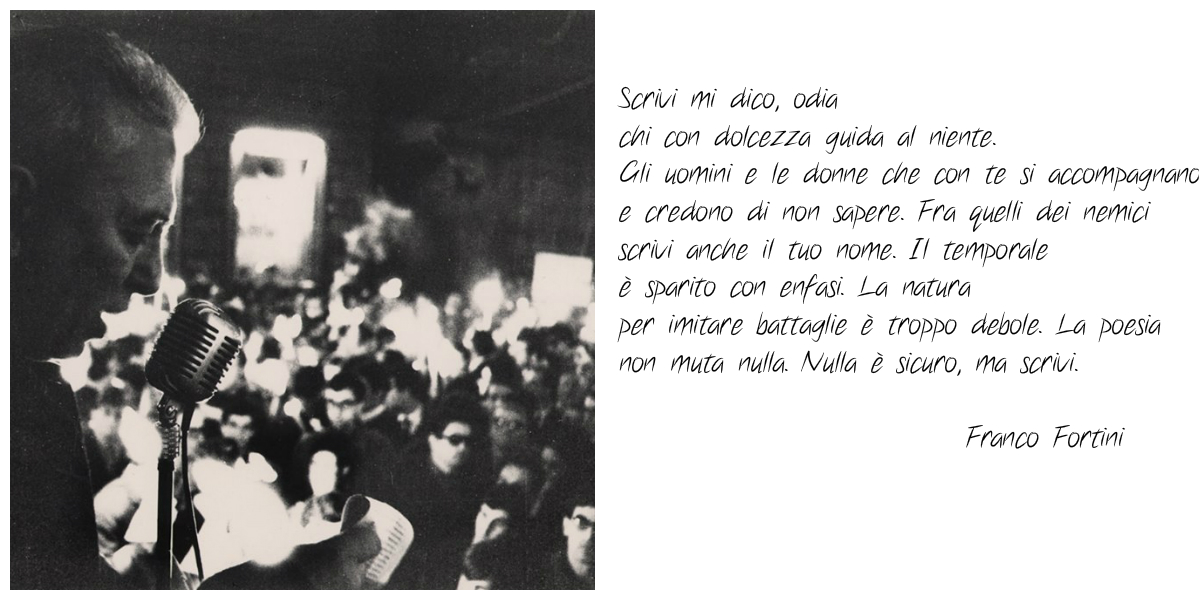

E il boccone migliore è nell’uso della ragion critica che Calvino fa nella pagina finale delle Città invisibili. “Critica”, hanno insegnato al mio lettore, viene dal greco krino, e significa incidere, delimitare un confine: non parlar male di Tizio e di Caio. Ora, il mio lettore si ricorda (perché lo ha sottolineato in Verifica dei poteri) di questo passo di Fortini: «Non saper più distinguere l’inferno dal paradiso, o il bene dl male: questa è la prova più certa di essere all’inferno, che è il male divenuto tranquillo». E certo ci vuole una grande esattezza, assieme a tutte le altre qualità di Calvino, per saper incidere sulla viva pelle del mondo la delimitazione tra inferno e paradiso: e dobbiamo farlo noi, perché in un qualche momento questo confine è stato cancellato.

Ma l’istituzione letteraria si è dissolta, il mandato degli scrittori è scaduto da tempo e nessuno lo ha più rinnovato: che fare, dunque? La risposta che il mio lettore trova in Pasolini e Calvino è l’assunzione, in prima persona, senza mandato e senza istituzioni, del compito del critico: tracciare il confine. Il che vuol dire che critico è chiunque si prenda l’impegno di tracciarlo, quel maledetto confine. Perché l’inferno è il nostro quotidiano: e qui devo lasciare la parola a chi, con parole che io non riuscirei a scrivere, con l’esattezza di un pennello costituito da un unico, sottilissimo pelo di cammello, incide nella pietra queste parole: «l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

questo intervento è stato letto dieci anni fa in un convegno su Pasolini. Lo ripropongo con lievissime modifiche e un paio di note

Hans-Magnus Enzensberger, “La letteratura come Alka-Seltzer”, in Mediocrià e follia: un testo che val eancora la penna di rileggere [nota 2015] ↩

Il riferimento era a Massimo D’Alema [nota 2015]. ↩

Questo passo è interpolato da un altro elzeviro del 2005 [nota 2015] ↩

Mirtilla Malcontenta è un personaggio della saga letteraria di Harry Potter, qui convocata per alludere a una critica laureata che ebbe i suoi dieci minuti di notorietà con un pamphlet nel quale si contrapponevano Pasolini e Calvino [nota 2015]. ↩