di GIROLAMO DE MICHELE.1

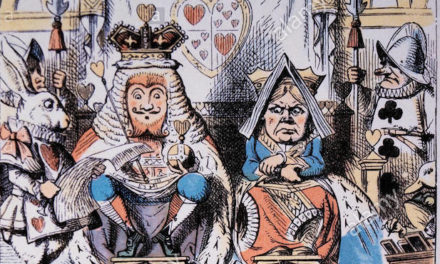

Shylock – My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. (William Shakespeare, Merchant of Venice, act I, sc. 3)

In un’epoca di parallela crisi dello Stato sociale e dei dispositivi di governance, la coppia pubblico-privato ha quasi insensibilmente assunto un significato dipendente dal valore evocativo e simbolico dei due termini dell’endiade, più che dal reale rapporto tra le cose che le due parole designano. L’enfasi posta sul “privato”, amplificata dal campo semantico che comprende pratiche designate da termini quali “privatizzazione” e “privacy“, ha l’effetto di rimandare ipso facto a un’immagine mentale correlata al termine “pubblico”, che evoca l’elefantiasi dell’apparato statale, la burocratizzazione dei processi decisionali, l’inefficienza delle procedure, i costi elevati, l’oppressione fiscale: non a caso si è parlato, in anni recenti, di passaggio dal Welfare al Wolfare State. L’egemonia culturale esercitata per un trentennio dalle destre, a partire dalla new right thatcheriana e reaganiana, ha prodotto la fede nella ovvietà e naturalezza di un frame che, anche se declinato in termini di opposizione o di difesa dei beni e servizi da parte dei sostenitori del “pubblico”, evoca comunque in prima battuta la famiglia di metafore correlate al campo del “privato”; questo campo viene poi ribattuto dalla metafora del detentore della decisione nei due campi semantici. Seguendo l’intuizione di George Lakoff, per cui il messaggio politico si esemplifica nella metafora di un modello della figura paterna che in definitiva rimane impigliato nella coscienza neuronale2, è plausibile che la forza dei sostenitori del modello privato, nell’uso del frame pubblico/privato, sia nell’immagine del padre severo ma efficiente, che si rimbocca le maniche e prende le decisioni essenziali, contrapposto a quello del padre impiccione e moralista, che si immischia di ogni cosa e finisce con lo scontentare tutti i membri della famiglia.

In questo testo, in cui uso l’esempio della scuola pubblica sia come specifico caso in sé, sia come allegoria esemplare della più generale questione, cercherò di argomentare, a partire dalla premessa generale che vuole la coppia pubblico/privato essere un frame la cui forza deriva dalla forza retorica più che da un’effettiva alternativa, che:

1. i difensori della scuola pubblica non hanno la forza retorica di rovesciare il frame pubblico/privato, perché assumono come oggetto polemico un’accezione di “privato” che coincide con quella difesa dai loro avversari;

2. i difensori del “pubblico”, ossia della scuola pubblica, evocano con questa espressione una famiglia di valori radicata in un modello di scuola che è stata superata nei fatti;

3. i difensori del “privato” si avvantaggiano nell’evocare una scuola pubblica che è di fatto attraversata da processi giuridici, gestionali, amministrativi di privatizzazione;

4. questi processi si manifestano nelle politiche scolastiche a volte come sperimentazione, a volte come riflesso, ma sempre in relazione a più generali processi che avvengono o sono avvenuti non solo il Italia, ma nell’intero campo del capitalismo di fine Novecento;

5. l’alternativa tra scuola pubblica e scuola privata, ossia la resistenza contro la privatizzazione dell’istruzione, resta debole finché si limita a un orizzonte resistenziale, che finisce per attestarsi su una – perdente, dal punto di vista dell’effetto retorico e comunicativo – difesa dell’esistente;

6. anche nel campo dell’istruzione ciò che un tempo era inteso come “pubblico” va ripensato nei termini di un “comune” come soggetto a cui afferiscono i beni comuni, tra i quali sono senz’altro centrali l’istruzione e il sapere.

In definitiva, si tratta di pensare le condizioni di possibilità di una scuola del comune, a partire dalla constatazione che istruzione e sapere sono non solo beni comuni, ma soprattutto beni del comune.

1. La scuola del comune e la scuola del privatus

Prendiamo le mosse dai termini “pubblico” e “privato”. Per effetto dell’egemonia culturale in atto dalla fine degli anni Settanta – egemonia che si manifesta soprattutto nei saperi economici e giuridici – lo spettro di significati di queste due parole si restringe, nel discorso corrente, alle modalità di gestione degli istituti del sapere. L’alternativa proposta è quindi tra istituti gestiti dallo Stato (o, come vedremo, dagli enti locali) o da soggetti privati. Non c’è da stupirsi che le cose appaiano così, in un mondo nel quale la forma della merce prevale su ogni altro aspetto etico, relazionale, sociale, culturale, e detta le gerarchie dei valori in base a criteri di funzionalità economica: nella visione ingenua che si radica nel senso comune tutti i problemi del sistema istruzione si riassumono nel problema supposto fondamentale, e cioè il miglior sistema di gestione. Sorvoliamo sui criteri di valutazione di questo sistema: ciò che conta sottolineare è come questa visione di buon senso assuma in modo acritico l’appiattimento dell’istruzione nella sua gestione – ossia in quella che dalla metà degli anni Novanta è chiamata “la governance della scuola”3 –, e che sia questione di senso comune approntare strumenti di valutazione del sistema di istruzione. Del resto il lavorío incessante portato avanti dai mass media – a partire dai linguaggi creati ad hoc dalle televisioni private all’inizio degli anni Ottanta, e divenuti ben presto linguaggio unico della comunicazione televisiva – nell’inoculare in modo sottocutaneo, ossia subliminale nella coscienza comune i frame, gli schemi e le metafore dominanti, ha avuto un ruolo decisivo anche nel campo dell’istruzione.

Se non ché, senso comune e buon senso, come sapevano bene Gramsci e Manzoni, non sempre coincidono: e capita spesso che il buon senso contraddica il senso comune, come si vede bene nelle pagine dei Promessi sposi dedicate alla percezione della peste nel senso comune della popolazione milanese4. E dunque sarà il caso di ripartire dal significato delle parole, ossia dalle pratiche che esse designano.

Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»:5 ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi (e presente in filigrana nelle cronache delle insurrezioni del 1848 di Carlo Cattaneo): con le parole di Negri e Hardt, «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti»6. Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”. Il carattere privato della scuola che da Berlinguer (Luigi) in poi si vuole chiamare “parificata” consiste nella duplice natura di diplomificio confessionale delle scuole cosiddette parificate. Un tratto, questo, peculiare del sistema di istruzione italiano, dal momento che i sistemi di istruzione non statali non contemplano questa coincidenza di confessionalità e scarso livello di apprendimento. Che le scuole private italiane siano dei diplomifici è davvero difficile da negare, a fronte di autorità non certo tacciabili di estremismo pedagogico o di culto dello statalismo quali l’OCSE e la Fondazione Giovanni Agnelli. Ciò che non si sottolinea abbastanza è che, al di là dello scandalo del titolo di studio conquistato con la stessa moralità con la quale si ritiene (e talvolta accade davvero) di poter fare carriera consumando lenzuola piuttosto che pagine di libri, è che in questo modo si immettono nella società cittadini di serie B, del tutto privi di quei prerequisiti cognitivi che consentono di accedere ai diritti di cittadinanza. Lo stesso dev’essere detto del carattere confessionale della maggior parte delle scuole private, interne alla galassia di Comunione e Liberazione (attraverso la Compagnia delle Opere – Opere Educative)7, al cui interno è praticata l’”educazione secondo testimonianza”, che non prevede alcuna possibilità, da parte del discente, di mettere in discussione l’autorità del docente, i fondamenti del sapere inoculato, la visione del mondo che viene trasmessa. Qui non si tratta solo – anche se il problema c’è, ed è grave – di questioni quali la pretesa scientificità di pseudo-teorie come il creazionismo o il cosiddetto disegno intelligente, del revisionismo su eventi storici quali le crociate, la caccia alle streghe, l’inquisizione o il genocidio delle popolazioni amerindie, fino alla rivalutazione del miracolistico e del sovrannaturale: si tratta dell’attitudine ad assumere acriticamente ogni forma di sapere e ogni concezione dell’esistente. Una scuola che non insegna a distinguere un testo di storia da una mistificazione, una pagina di scienza da una puntata di Voyager non è degna di altro appellativo che “privata”.

Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»:5 ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi (e presente in filigrana nelle cronache delle insurrezioni del 1848 di Carlo Cattaneo): con le parole di Negri e Hardt, «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti»6. Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”. Il carattere privato della scuola che da Berlinguer (Luigi) in poi si vuole chiamare “parificata” consiste nella duplice natura di diplomificio confessionale delle scuole cosiddette parificate. Un tratto, questo, peculiare del sistema di istruzione italiano, dal momento che i sistemi di istruzione non statali non contemplano questa coincidenza di confessionalità e scarso livello di apprendimento. Che le scuole private italiane siano dei diplomifici è davvero difficile da negare, a fronte di autorità non certo tacciabili di estremismo pedagogico o di culto dello statalismo quali l’OCSE e la Fondazione Giovanni Agnelli. Ciò che non si sottolinea abbastanza è che, al di là dello scandalo del titolo di studio conquistato con la stessa moralità con la quale si ritiene (e talvolta accade davvero) di poter fare carriera consumando lenzuola piuttosto che pagine di libri, è che in questo modo si immettono nella società cittadini di serie B, del tutto privi di quei prerequisiti cognitivi che consentono di accedere ai diritti di cittadinanza. Lo stesso dev’essere detto del carattere confessionale della maggior parte delle scuole private, interne alla galassia di Comunione e Liberazione (attraverso la Compagnia delle Opere – Opere Educative)7, al cui interno è praticata l’”educazione secondo testimonianza”, che non prevede alcuna possibilità, da parte del discente, di mettere in discussione l’autorità del docente, i fondamenti del sapere inoculato, la visione del mondo che viene trasmessa. Qui non si tratta solo – anche se il problema c’è, ed è grave – di questioni quali la pretesa scientificità di pseudo-teorie come il creazionismo o il cosiddetto disegno intelligente, del revisionismo su eventi storici quali le crociate, la caccia alle streghe, l’inquisizione o il genocidio delle popolazioni amerindie, fino alla rivalutazione del miracolistico e del sovrannaturale: si tratta dell’attitudine ad assumere acriticamente ogni forma di sapere e ogni concezione dell’esistente. Una scuola che non insegna a distinguere un testo di storia da una mistificazione, una pagina di scienza da una puntata di Voyager non è degna di altro appellativo che “privata”.

Ma in questa accezione anche cospicui settori dell’istruzione “pubblica” sono passibili della stessa definizione, laddove attuano l’approfondimento delle distinzioni tra istruzione liceale e sistema tecnico-professionale, con la creazione di nuovi percorsi di istruzione a scartamento ancor più ridotto (dalla formazione professionale ai nuovi istituti tecnici creati in joint venture con Finmeccanica), il cui scopo è accorciare i processi di acquisizione delle conoscenze e accelerare l’ingresso di lavoratori culturalmente subalterni nel mondo del lavoro. In altri termini, l’opposizione pubblico/privato non consente di cogliere appieno i processi di segmentazione del sistema istruzione che, frammentando e suddividendo la comunità scolastica, mirano a selezionare un’élite di cittadini in possesso di quei livelli di capacità e competenze che rendono possibili operazioni mentali complesse. L’opposizione di una scuola del comune alla scuola del privatus ha quindi, per noi, non una mera valenza terminologica, ma un significato politico radicale, nel quale risuona il potenziale di ricchezza umana e sociale – in una parola: la ricchezza generica, intesa come essenza costitutiva del genere umano – degli esseri umani.

2. Il calcolo di Shylock

I movimenti di difesa della “scuola pubblica”, per quanto basati su nobili intenzioni, hanno pagato il dazio di una insufficiente analisi di una vera e propria riforma dello Stato che si è data a partire dalla metà degli anni Novanta, e che si configura come una vera e propria riforma della costituzione materiale che, lasciando immutata la forma giuridica esterna, ha profondamente modificato le condizioni materiali che regolamentano la vita stessa. In altri termini, il mutamento biopolitico dell’esistenza si è configurato come un patto hobbesiano, attraverso il quale i meccanismi di assoggettamento hanno dato forma di popolo obbediente a una moltitudine dispersa e intristita dal lungo autunno degli anni Ottanta. Queste pratiche di governance possono sin d’ora essere definite come processi di decostituzionalizzazione del comando: «il processo che degerarchizza il diritto; lo traduce in vettore di organizzazione tecnica dei rapporti; espropria allo Stato il monopolio della decisione e gli assegna il ruolo di partner in processi organizzativi che, di volta in volta, lo marginalizzano, lo escludono o lo riutilizzano per l’implementazione di strategie globali»8. L’aspetto disciplinare di tali pratiche è ancor più evidente nel sistema istruzione, che ha conosciuto nella seconda metà degli anni Ottanta (in controtendenza con la società italiana) importanti momenti di lotte – anche vincenti – come la riforma della scuola primaria (dal modulo ai nuovi programmi) e il ciclo di lotte dal basso che ha portato alla nascita del sindacalismo di base. In estrema sintesi, la riforma dello Stato si è attuata attraverso la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (e dunque dei lavoratori della scuola), dalla riforma Bassanini, alla riforma del Titolo Quinto della Costituzione, fino alla riforma dei dirigenti pubblici. Si tratta di quattro passaggi rilevanti, ma non unici: è però vero che ulteriori norme varate nel periodo in esame sono di fatto implicate, se non espressamente richieste, da questi passaggi, di ciascuno dei quali è essenziale ricostruire l’impatto disciplinare sul sistema dell’istruzione cosiddetta pubblica.

In ordine cronologico (e, come vedremo, anche dal punto di vista della logica politico-giuridica) il primo passo è la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (dlgs 29/1993). È utile ricordare che questo decreto legislativo, varato nel contesto di un uso disciplinare della crisi (quella economica del 1992), portava a compimento una richiesta contenuta nella legge quadro sul pubblico impiego 93/1983: tra il marzo del 1983 e il febbraio 1993, tra l’alba e il tramonto degli anni del cinismo, dell’individualismo e dell’egoismo, della Milano da bere e dello yuppismo, del Drive In e del trasferimento della ricchezza sociale dal mondo del lavoro alle fluttuazioni borsistiche. In qualche modo, il dlgs 29/1993 fu la prima campana che chiamava al redde rationem. Col pretesto dell’esigenza di armonizzazione tra il sistema di diritto pubblico del rapporto di pubblico impiego e il sistema privatistico di diritto del lavoro, il pubblico dipendente vedeva modificato il proprio status lavorativo, attraverso l’articolazione di una somma di diritti e doveri reciproci tra dipendente e amministrazione pubblica assimilabile ai contratti di diritto privato a titolo oneroso e a prestazione corrispettiva. All’interno di questo rapporto, la cui interconnessione è costituita da un mutuo scambio (do ut des), le reciproche prestazioni pongono in essere quello che nel diritto privato è qualificato come “sinallagma contrattuale”, che in base al principio di eccezione di inadempimento (previsto dall’art. 1460, comma 1 del Codice Civile) – inadimplenti non est adempimentum – consente in via di principio all’amministrazione di sospendere le prestazioni (ad es. quella stipendiale) nel constatare il venir meno della corrispettiva prestazione del dipendente9. In punta di diritto, non ci sarebbe nulla da eccepire: ma, per l’appunto, in punta di diritto. Anche il pubblico dipendente, insomma, viene finalmente equiparato al produttore generico che riceve dalla società uno scontrino da cui risulta la quantità di lavoro prestato, e sulla base del quale ritirerà dal fondo sociale una equivalente quantità di mezzi di consumo. E qui giova ricordare, a chi non ha buona memoria o buone letture, la fondamentale critica del diritto enunciata da Pašukanis, che vede nel diritto privato l’unica vera forma del diritto, essendo quello pubblico una mascheratura ideologica di quello. Secondo Pašukanis, «la regolamentazione dei rapporti sociali in determinate condizioni assume carattere giuridico»10, poiché «la premessa fondamentale della regolamentazione giuridica appare in contrapposizione agli interessi privati. Ciò rappresenta al tempo stesso il presupposto logico della forma giuridica e la ragione reale dello sviluppo assunto, dalla sovrastruttura giuridica. La condotta delle persone può regolarsi secondo le norme più complesse, ma l’elemento giuridico, in questa regolamentazione, nasce solo dove ha inizio l’isolamento e la opposizione degli interessi»11. Il rapporto di diritto privato mostra la natura di una società nella quale l’onnilateralità del genere umano è ridotta all’unidimensionalità del produttore di merci, e ogni rapporto con i propri prodotti equiparato a un rapporto con merci scambiabili: «il soggetto giuridico è un astratto portatore di merci trasferito in cielo, la cui volontà ha la sua base nel desiderio di alienare attraverso l’acquisto e di acquistare alienando»12. Insomma (per parafrasare un politico d’altri tempi che sapeva amare la voce della pedagogia), il rapporto di diritto privato è un angusto orizzonte giuridico «che costringe a calcolare con la durezza di uno Shylock: non avrò per caso lavorato mezz’ora più di un altro, non avrò guadagnato un salario inferiore a un altro?»13. Se non che, questo mondo popolato da piccoli, ingrigiti Shylock quotidiani è, nel nostro caso, il mondo nel quale si attua o meno il diritto costituzionale all’istruzione, al sapere, a una vita degna di essere vissuta: è infatti all’interno di questo ristretto orizzonte, regolato dallo scambio tra individui atomici, che è regolamentata l’attività di produzione del sapere, di maturazione dell’autonoma capacità critica, di sviluppo della capacità di imparare a imparare. Si dice spesso, con una metafora che mantiene, anche se abusata, un’intatta forza, che la scuola ha per fine non una «testa ben piena», ma una «testa ben fatta»: ma non si sottolinea a sufficienza che questa testa ben fatta è un cervello collettivo, la cui essenza è la cooperazione sia orizzontale tra soggetti docenti o discenti, sia verticale tra docenti e discenti. Non c’è forse attività umana che esprima meglio la realtà del comune che i processi di apprendimento: soprattutto nell’epoca del capitalismo cognitivo, nella quale la produzione sociale di sapere è im-mediatamente produzione di valore. Ma questa produzione biopolitica di sapere/valore è regolamentata in forma privatistica, in primo luogo dal punto di vista amministrativo: l’abolizione dell’organico funzionale (il criterio in base al quale alle scuole sarebbe stato assegnato tanto personale, quante erano le funzioni da svolgere), l’aumento dei carichi di lavoro individuali a scapito del tempo della progettazione e della condivisione, e la progressiva precarizzazione del corpo docente sono conseguenze logiche della privatizzazione del rapporto di lavoro. Come lo è la suddivisione della retribuzione in tre voci, con l’inserzione dell’indennità di servizio, che consente ulteriori prelievi sul salario in caso di malattia, e rende ancor più evidente l’acribia dello strozzino che pesa ogni singola parcella della libbra di carne – ogni singolo minuto del tempo di lavoro – per la retribuzione del servizio: la produzione di sapere, come quella di «idee, immagini e affetti non è limitata a specifici momenti della giornata lavorativa»14. In questo modo l’intero tempo di lavoro è sottoposto a una doppia precarizzazione; quella derivante dai rapporti di lavoro a tempo determinati, e quella derivante dall’effettuazione di lavoro retribuito solo e soltanto nella misura in cui c’è una prestazione richiesta, senza alcuna comprensione contabile o contrattuale del lavoro propedeutico – aggiornamento, informazione, lettura, formazione professionale, apprendimento di nuove tecnologie – alla prestazione contrattuale: «la contraddizione risiede dunque nel fatto che la produttività del lavoro biopolitico cui si richiede di organizzare autonomamente il lavoro è contestualmente ostacolata dall’imposizione della precarietà che sottrae il tempo a un libero controllo»15.

In secondo luogo, e con maggiore evidenza, il personale scolastico è costretto ad assoggettarsi a un vero e proprio ricatto: garantire i servizi essenziali, cosa impossibile senza mantenere quel di più cooperativo rispetto alla mera somma dei monte-ore individuali – il tutto, è noto, è sempre maggiore della somma delle parti – al prezzo di quello scontrino da strozzino che l’amministrazione eroga ai singoli docenti. Il che vuol dire che lo Stato si appropria di un surplus di ricchezza sociale derivante dalla cooperazione, un plusvalore cognitivo prodotto dal pluslavoro collettivo.

È necessario sottolineare che in questo modo, più che di una vera e propria novità, si tratta dell’emersione di una captazione di fatto del lavoro comune che è in atto sin dall’avvento della scolarizzazione di massa: da quello che alcuni studiosi chiamano «shock della scolarizzazione di massa e dell’irruzione dell’adolescenza nella scuola»16. L’«irruzione» dell’adolescenza nel sistema scolastico della scuola dell’obbligo «non come condizione (ciò che è accaduto, invece, per l’infanzia nella scuola primaria), ma come “problema”, insieme con le differenze sociali e culturali tra gli studenti» ha, tra gli anni Ottanta e Novanta, «portato a ridurre, nelle competenze dell’insegnante, l’importanza della padronanza disciplinare, che si esprime nella lezione, a vantaggio di tutte quelle attività e competenze che permettono di creare le condizioni per poter fare lezione. Il professore deve, giorno dopo giorno, suscitare una motivazione e un’attenzione che non sono spontanee e che sono sempre provvisorie in una popolazione eterogenea e sottoposta a forti dinamiche di gruppo» – e, aggiungiamo noi, di genere, che la scuola non sempre riesce ad affrontare in modo critico, e che finisce piuttosto per reiterare. Come riconoscono Benadusi e Consoli, «in mancanza di una risposta istituzionale chi si è trovato a dover affrontare questo “problema” in una non invidiabile condizione di solitudine sono stati i singoli docenti», strattonati come l’Arlecchino di Goldoni tra molteplici padroni: burocratizzazione, pressione «magari passiva» degli studenti e delle famiglie, «moltiplicazione delle aspettative della società». Gli insegnanti si sono trovati presi in un doppio vincolo (con il conseguente, drammatico aumento dei casi di burn out, depressione, psicosi: in altri termini, con una evoluzione patologica delle passioni tristi in malattie professionali): privi della capacità di rivoluzionare dall’interno un sistema inadeguato all’irruzione dell’adolescenza, ma costretti a «investire nella propria esperienza di lavoro una capacità di empatia, un carisma di tipo comunicativo e “teatrale” che molti, peraltro, non possiedono», attraverso «una continua messa in gioco e mobilitazione personale, caratteriale, psicologica, che non può essere sostituita dall’impiego di tecniche e metodiche standardizzate». Quello che colpisce, nell’analisi di questi studiosi, è la definizione di «individualismo professionale» dei docenti là dove lo spazio tra scuola e società viene colmato con la messa in gioco del potenziale cooperativo – certo, in modo anarcoide, spontaneistico e talora narcisistico – dei docenti, che hanno comunque posto in essere una dimensione comune della didattica e della socializzazione: una dimensione la cui ricchezza è stata espropriata in termini di retribuzione salariale, attraverso il solo riconoscimento della contabilità del tempo di lavoro e la negazione dell’essenza comunicativa e performativa della didattica.

È necessario sottolineare che in questo modo, più che di una vera e propria novità, si tratta dell’emersione di una captazione di fatto del lavoro comune che è in atto sin dall’avvento della scolarizzazione di massa: da quello che alcuni studiosi chiamano «shock della scolarizzazione di massa e dell’irruzione dell’adolescenza nella scuola»16. L’«irruzione» dell’adolescenza nel sistema scolastico della scuola dell’obbligo «non come condizione (ciò che è accaduto, invece, per l’infanzia nella scuola primaria), ma come “problema”, insieme con le differenze sociali e culturali tra gli studenti» ha, tra gli anni Ottanta e Novanta, «portato a ridurre, nelle competenze dell’insegnante, l’importanza della padronanza disciplinare, che si esprime nella lezione, a vantaggio di tutte quelle attività e competenze che permettono di creare le condizioni per poter fare lezione. Il professore deve, giorno dopo giorno, suscitare una motivazione e un’attenzione che non sono spontanee e che sono sempre provvisorie in una popolazione eterogenea e sottoposta a forti dinamiche di gruppo» – e, aggiungiamo noi, di genere, che la scuola non sempre riesce ad affrontare in modo critico, e che finisce piuttosto per reiterare. Come riconoscono Benadusi e Consoli, «in mancanza di una risposta istituzionale chi si è trovato a dover affrontare questo “problema” in una non invidiabile condizione di solitudine sono stati i singoli docenti», strattonati come l’Arlecchino di Goldoni tra molteplici padroni: burocratizzazione, pressione «magari passiva» degli studenti e delle famiglie, «moltiplicazione delle aspettative della società». Gli insegnanti si sono trovati presi in un doppio vincolo (con il conseguente, drammatico aumento dei casi di burn out, depressione, psicosi: in altri termini, con una evoluzione patologica delle passioni tristi in malattie professionali): privi della capacità di rivoluzionare dall’interno un sistema inadeguato all’irruzione dell’adolescenza, ma costretti a «investire nella propria esperienza di lavoro una capacità di empatia, un carisma di tipo comunicativo e “teatrale” che molti, peraltro, non possiedono», attraverso «una continua messa in gioco e mobilitazione personale, caratteriale, psicologica, che non può essere sostituita dall’impiego di tecniche e metodiche standardizzate». Quello che colpisce, nell’analisi di questi studiosi, è la definizione di «individualismo professionale» dei docenti là dove lo spazio tra scuola e società viene colmato con la messa in gioco del potenziale cooperativo – certo, in modo anarcoide, spontaneistico e talora narcisistico – dei docenti, che hanno comunque posto in essere una dimensione comune della didattica e della socializzazione: una dimensione la cui ricchezza è stata espropriata in termini di retribuzione salariale, attraverso il solo riconoscimento della contabilità del tempo di lavoro e la negazione dell’essenza comunicativa e performativa della didattica.

3. La decostituzionalizzazione della scuola

Con la riforma Bassanini dell’amministrazione pubblica, e la successiva, logicamente conseguente riforma del Titolo Quinto della Costituzione, è stato introdotto nel sistema istruzione il concetto di “sussidiarietà”, senza una chiara distinzione tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. La sussidiarietà verticale – che, da un punto di vista formale, dovrebbe essere quella propriamente prevista dalle due riforme – prevede che lo Stato si sottragga all’obbligo di effettuare le prestazioni richieste laddove un ente pubblico di maggiore prossimità al cittadino sia in grado di effettuare la medesima prestazione. In senso generale, questo ha significato lo spezzettamento del “pubblico” in un arcipelago di enti locali dalle competenze incerte, e un conseguente ginepraio giuridico che ha di fatto demandato alla catena dei ricorsi – dal TAR fino alla Corte Costituzionale – la determinazione dei confini tra le diverse componenti dello Stato. Nel sistema istruzione, questo ha comportato un aumento dell’incertezza: si pensi al destino della formazione professionale, demandata alle Regioni in assenza di risorse economiche adeguate; o ai confini, tutt’ora non chiari, del grado di “autonomia” delle singole scuole.

Per contro, la sussidiarietà “orizzontale”, affermatasi di fatto più che di diritto, prevede che il settore pubblico si astenga dall’effettuare prestazioni che possono essere effettuate dal “privato”. La natura lobbistica delle scuola private cattoliche, al tempo stesse gelose e intransigenti nel difendere le prerogative del “privato”, ma in prima fila – e spesso con cospicui supporti di “doping elettorale” – nell’intrigarsi all’interno della gestione della “cosa pubblica”, ha portato alla cessione di ampie fasce della scuola di base – dai nidi alle materne – al sistema privato (ma a spese degli enti locali, dunque del “pubblico”).

Per tornare al caos amministrativo e gestionale cui si faceva cenno con le conseguenze della sussidiarietà verticale: si sbaglierebbe a vedere in questo un improvvido o incauto amministratore pubblico. Al contrario, bisogna riconoscere la manifestazione di quel già nominato processo di decostituzionalizzazione che «espropria allo Stato il monopolio della decisione e gli assegna il ruolo di partner in processi organizzativi»: anche nell’amministrazione del sistema istruzione si assiste ad

«”una tendenza alla progressiva sovrapposizione tra regole e tecniche di matrice americana e diritto globale”; un “lavoro di decostruzione e di ricostruzione dei sistemi giuridici particolari [che] procede attraverso networks organizzativi orizzontali indipendenti dall’autorizzazione o dalla delega sovrana; risponde in tempi brevissimi a interessi business driven; ‘spacchetta’ lo Stato e ne utilizza i poteri domestici di normazione e di sanzione in termini di implementazione dei principi del rule of law“; infine, il moltiplicarsi di “prassi di gestione extra-giuridica e extra-istituzionale dei problemi” anche attraverso “agenzie non delegate che alimentano flussi multilaterali di governance e che contrastano vigorosamente con l’unità sistematica dell’ordinamento”»17.

In concreto, questi processi si realizzano all’interno del sistema scolastico con le pratiche di “valutazione degli apprendimenti”, che rilanciano il carattere atomistico e privatistico che si vuole far assumere alla scuola con l’esclusione dai test di valutazione di qualsivoglia aspetto qualitativo, cooperativo e collaborativo che non sia riconducibile a un dato quantitativo misurabile all’interno di una gerarchia numerica: valutazioni che sono effettuate da agenzie esterne cui è prossima l’attribuzione di poteri di fatto, se non de jure, sull’assegnazione dei fondi scolastici e sulla determinazione degli organici.

Non solo: si realizzano attraverso una continua modifica della legislazione scolastica tramite circolari e note esplicative, quindi atti amministrativi che finiscono per prevalere sulla lettera della legge, come, ad esempio, le circolari dei dirigenti scolastici regionali che, impedendo agli organi collegiali la discussione su importanti temi della didattica, hanno di fatto creato una sorta di extraterritorialità scolastica rispetto ai diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori, in particolare quello di esprimere sul posto di lavoro le proprie idee politiche, religiose e sindacali. Ma, soprattutto, si realizzano attraverso il ruolo di esecutore silente degli ordini provenienti dall’alto e, al tempo stesso, di Leviatano in sedicesimo rispetto ai propri sottoposti che la riforma dei dirigenti pubblici18 assegna ai dirigenti scolastici, rafforzandone i poteri in un quadro di «privatizzazione della dirigenza pubblica» attraverso «atti datoriali-gestionali […] adottabili dal dirigente esercitando la capacità del datore di lavoro privato»19. Ancora una volta, la soluzione dei problemi è limitata all’ambito della governance: con le asettiche parole della dottrina giuridica, «l’effettivo funzionamento del congegno poggia per intero e fa leva, in definitiva, sulle attribuzioni dirigenziali e sulla capacità del singolo dirigente di farsi manager perfettamente capace di declinare “obiettivi” in “azioni” e tradurre la mera e minuziosa regolazione normativa e la formalizzazione delle procedure in altrettante strategie organizzative, direzionali e operative concrete, efficaci, misurabili»20. Ciò che questo freddo linguaggio cadaverico nomina, nascondendolo nelle sue involuzioni semantiche, è l’attuazione di fatto di un vero e proprio pactum subjectionis tra i dirigenti e gli altri lavoratori della scuola, cui fa da pendant l’annunciata riforma degli organi collegiali, che vorrebbe sancire la fine di ogni residuo di collegialità e di discussione pubblica: che era, nelle parole di Pericle in elogio della democrazia, ciò che sanciva la differenza tra i regimi democratici che non hanno paura di far precedere la deliberazione dalla discussione, e i regimi autoritari.

4. Per una scuola del comune

“Pubblico” e “privato” sono dunque, all’interno del sistema istruzione, intrecciati tra loro, come la comunità di Dio e la comunità degli uomini nella Civitas dei di Agostino: con la differenza che la contaminazione del pubblico da parte del privato rende indistinguibili le due polarità. Ad ambedue manca quella iustitia in assenza della quale lo Stato altro non è che magna latrocinia 21. Nondimeno, la stessa lettura analitica di questo perverso intreccio ha portato alla luce la potenzialità del comune come base su cui costruire un modello alternativo e antagonistico rispetto alla presunta contrapposizione pubblico/privato. Ma come articolare la proposta di una scuola del comune? In realtà esistono già alcune ricerche sul campo che, prefigurando possibili scenari futuri di “riscolarizzazione”, consentono di pensare in termini concreti a una prima lista di finalità che dia corpo alla proposta:22 pensiamo al progetto di ricerca “Schooling for Tomorrow”, che ha pubblicato nel 2001 un rapporto intitolato What School for the Future?, al quale può essere accostato il rapporto The Teachers of 2030, che ragiona sullo sviluppo di un ambiente socioeducativo nel quale un ruolo importante verrà svolto dai media interattivi23. Sia i due scenari di riscolarizzazione del primo rapporto, sia lo scenario presupposto dalla simulazione della scuola del 2030 – un ambiente di apprendimento che richiede insegnanti con nuove metodologie didattiche, capaci di avvalersi dei progressi nelle scienze cognitive e delle neuroscienze per elaborare nuove strategie didattiche – si basano sull’esplicito riconoscimento dell’educazione come bene comune, e sulla ricerca di alti livelli di motivazione (anche salariale) del corpo docente, con massicci investimenti e politiche che incentivano la fiducia nell’istruzione. La scuola è posta al centro delle attività comunitarie o di una pluralità di istituzioni educanti, all’interno di un processo di formazione permanente governato da politiche che favoriscono la coesione sociale e contrastano la formazione delle disuguaglianze. È sintomatico che in entrambi i modelli sia fortemente incoraggiato lo sviluppo delle competenze informatiche, e in particolare del loro aspetto comunicativo. In definitiva, i due modelli condividono l’ipotesi di un reciproco scambio di processi formativi ed educativi tra scuola e società, e sembrano differire più che altro nell’accento posto sulla centralità della scuola o sulla società. Le scuole sono concepite come «centri di socializzazione», come ancore in grado di arrestare la tendenza alla disgregazione sociale, o come «organizzazioni che apprendono», ponendo l’accento sulle condizioni strutturali di disuguaglianza socioculturale ed educativa oggi esistenti, e sulla realistica lontananza di questo modello dalle attuali condizioni educative nella maggior parte dei paesi.

Il limite di questi modelli è la loro natura ipotetica e, in definitiva idealistica: gli autori del progetto «Schooling for Tomorrow», ad esempio, si limitano a chiedersi «quanto probabili e quanto desiderabili» siano questi modelli, proponendoli come veicoli per il «processo di elaborazione delle politiche scolastiche»: come se la realizzazione di questi modelli dipendesse dalla loro desiderabilità, e non dalle materiali condizioni delle società nei quali dovrebbero sorgere, e in definitiva dai rapporti sociali che determinano questa o quella determinata società. È il limite, in generale, di molte trattazioni sulla “società della conoscenza” prossima ventura.

Tuttavia, nei modelli qui delineati la scuola si manifesta come “scuola del comune”: non solo perché pone in essere, in modo concreto, cioè attraverso strategie didattiche fondate su solide acquisizioni cognitive, le potenzialità del comune, ma anche – e per noi soprattutto – per la capacità di radicarsi davvero nella dimensione comune rendendo permeabile e osmotica la distinzione tra “scuola” e “società”.

Ma di nuovo: quale strategia politica può modificare lo stato di cose esistente in direzione di una scuola e di una società fondate sull’essenza cooperativa e produttiva dell’essere umano, nella quale lo sviluppo onnilaterale degli individui si possa rispecchiare nel pieno fluire di tutte le sorgenti della ricchezza collettiva? A chi scrive sembra che si possa e si debba partire dal rovesciamento dell’attacco in atto agli organi collegiali attraverso un rilancio degli organi collegiali come assemblee costituenti del comune. Che le assemblee dei docenti e dei lavoratori della scuola – che sono organi istituzionali – possano essere pensati come il principio di un movimento verso gli Stati generali dell’istruzione e della conoscenza, a partire dalla redazione dal basso di Cahiers de doléances in assemblee istituzionali o in accampate in forma di autogestione degli spazi comuni. Che, in conclusione, l’indignazione dei lavoratori della scuola sottoposti alla segmentazione, alla precarizzazione, all’estorsione della ricchezza socialmente prodotta non debba cedere il passo alla frustrazione o al risentimento, ma debba farsi proposta costituente non verso ma nella realizzazione, passo dopo passo, alzandosi in piedi e camminando insieme, della scuola del comune: nella quale Shylock sopravviverà solo come mera figura letteraria.

Questo testo è stato pubblicato su UniNomade il 25 novembre 2012 ↩

George Lakoff, Non pensare all’elefante!, Roma, Fusi Orari, 2006; mi permetto un rimando a Girolamo De Michele, La scuola è di tutti. Ripensarla costruirla difenderla, Roma, Minimum fax, 2010, pp. 264-277. ↩

Vedi ad esempio Luciano Benadusi, Francesco Consoli (a cura di), La governance della scuola. Istituzioni e soggetti alla prova dell’autonomia, Bologna, Il Mulino, 2004. ↩

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 1977, p. 949 (Q 8, 19): «Senso comune. Il Manzoni fa distinzione tra senso comune e buon senso (cfr Promessi Sposi, cap. XXXII sulla peste e sugli untori). Parlando del fatto che c’era pur qualcuno che non credeva agli untori ma non poteva sostenere la sua opinione contro l’opinione volgare diffusa, aggiunge: “Si vede ch’era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica: il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”». ↩

Michael Hardt, Antonio Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, Rizzoli, 2010, p. 6. ↩

Ibidem, p. 145. ↩

Si vedano De Michele, I mercanti nel tempio. Le lobby cattoliche nel mercato dell’istruzione, in La scuola è di tutti, pp. 246-262; Ferruccio Pinotti, La lobby di Dio. Fede, affari e politica. La prima inchiesta su Comunione e Liberazione e la Compagnia delle opere, Milano, Chiarelettere, 2010; Giorgio Morale, Il sistema ciellino in Lombardia, «Lo Straniero», n. 144, giugno 2012, pp. 55-60. ↩

Sandro Chignola, Appunti sulla potenza giuridica della moltitudine, UniNomade 9.02.2011, qui. ↩

Per una trattazione tecnica: Mario Rossi, Assenze personale della scuola. Trattato sulla disciplina vigente e sulle tecniche operative, Napoli, Tecnodid, 2010, pp. 11-93. ↩

Evgenij Bronislavovič Pašukanis, La teoria generale del diritto e il marxismo (1927), Bari, De Donato, 1975, p. 90. Fondamentale su Pašukanis resta il saggio di Antonio Negri Rileggendo Pašukanis: note di discussione, in La forma stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 161-195. ↩

Ibidem, p. 132. ↩

Hardt, Negri, Comune, p. 152. ↩

È la nota affermazione di Lenin nel cap. 5 di Stato e rivoluzione. Anche Trotsky ha usato la metafora di Shylock per denunciare la grande finanza francese («lo Shylock della Senna», in Storia della rivoluzione russa) e l’imperialismo britannico («lo Shylock del Tamigi», in La rivoluzione in India). ↩

Hardt, Negri, Comune, p. 152. ↩

Ibidem. ↩

Luciano Benadusi, Francesco Consoli, La scuola alla prova dell’autonomia, in Benadusi, Consoli, La governance della scuola, pp. 25-27. ↩

Cito dal mio La decostituzionalizzazione della scuola, UniNomade 21.03.2011, qui, che riprende il fondamentale Chignola, Appunti sulla potenza giuridica della moltitudine, cit. ↩

Decreto Brunetta 150/2009, in attuazione della legge delega 15/2009, e successiva circolare 88/2010. ↩

Sergio Auriemma, Dirigenza amministrativa e scolastica: due percorsi normativi a confronto, Napoli, Tecnodid, 2012, p. 27. ↩

Ibidem. Dello stesso, vedi anche La riorganizzazione dell’amministrazione scolastica, Napoli, Tecnodid, 2007. ↩

Agostino, De civitate dei, IV 4: «Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?» (Una volta tolta di mezzo la giustizia, cosa sono i governi se non grandi ruberie?). ↩

Riprendo qui, con varianti minime, De Michele, La scuola è di tutti, pp. 177-182. ↩

Centre for Educational Research and Innovation – Schooling for Tomorrow, What School for the Future?, OECD Publishing, 2001, cap. 3: Scenarios for the Future of Schooling, pp. 77-98; Barnett Berry, The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century, Centre for Teaching Quality, qui. ↩