di JUDITH REVEL.

Versione italiana della conferenza presentata a Yale il 17 giugno nell’ambito del convegno internazionale “Michel Foucault: after 1984″ – Yale University, Whitney Center for Humanities, 17-18 ottobre 2014”

Prendendo alla lettera l’intitolato di questo convegno, ho provato a riflettere su cosa avesse cambiato nella mia ricezione di Foucault negli ultimi anni – o per dirlo più direttamente, sulla differenza tra l’approccio al pensiero foucaultiano che esisteva quando ho cominciato ad avvicinarmi a Foucault, alla fine degli anni 1980, e il modo in cui mi sembra si possa – o si debba – lavorare oggi. È una banalità, probabilmente, ma lo sottolineo : la pubblicazione dei Dits et écrits, e successivamente l’impresa di edizione, ormai quasi compiuta, dei corsi al Collège de France, hanno radicalmente spostato, completato e a volte corretto molti degli assi di lettura di cui disponevamo. Ora uno degli assi di lettura, o se volete di problematizzazione, più importanti che è stato modificato in quel modo, mi sembra quello che articola insieme l’analitica dei poteri che segna la ricerca di Foucault negli anni 1970, e la dimensione etica che emerge nel suo pensiero nei primi anni 1980. È al modo in cui ciò avviene che vorrei tornare oggi, cercando di evidenziare quanto la nozione di soggettivazione sia stata fondamentale nel costruire il passaggio tra politica ed etica, fino ad evidenziare – sarà la mia ipotesi – la dimensione politica dell’etica, vale a dire anche l’etica intesa come prolungamento della politica e non come “ripiegamento” dalla politica.

Una precisazione di vocabolario prima di entrare nel merito: se ho volontariamente usato l’espressione “nozione di soggettivazione”, e non “concetto di soggettivazione”, è perché credo valga la pena insistere su fatto che il doppio spostamento semantico della questione del soggetto – in un primo tempo dal soggetto alla soggettività, poi successivamente dalla soggettività alla soggettivazione – è in Foucault assolutamente decisivo. Della critica della forma classica del soggetto, quel soggetto filosofico che Foucault identifica ripetutamente come operante “da Cartesio alla fenomenologia”, si è parlato molto, fino a farne il monogramma di quello che veniva percepito come lo strutturalismo francese, o il pensiero francese attorno al ’68 – lascio da parte il dibattito su queste (forse discutibili) identificazioni, richiederebbe troppo tempo. Ma del secondo slittamento semantico, quello che porta Foucault dalle soggettività alla soggettivazione, non si è forse sempre preso l’esatta misura dell’importanza. Eppure in quel cambiamento si compie una torsione essenziale. Soggettività può ancora essere considerato una cosa, una posizione, un’identità, un punto fermo, una situazione sulla cartografia dei possibili rapporti a sé. Soggettività è, in realtà, ancora un concetto filosofico. Soggettivazione, invece, sposta interamente il discorso dall’essere al fare: è imprescindibile dall’iscriversi in una dimensione che è quella della pratica. Per questo motivo, credo sia più appropriato descrivere soggettivazione come una nozione – e ovviamente quella nozione sarà a sua volta fondamentale per capire ciò che dobbiamo intendere quando Foucault parlerà del “sé”, quando parlerà di invenzione di sé, di cura di sé, o di tecnologia del sé: il sé non è una cosa, un oggetto – o almeno non si lascia sussumere dal concetto che vi corrisponde; ma è al contrario sempre, e allo stesso tempo, l’effetto di un gesto di soggettivazione e il gesto stesso che ne permette la produzione.

Nozione, dunque, e non concetto.

Oppure, ed è forse già un modo di cominciare a rispondere alla domanda posta al centro di questa conferenza, bisognerebbe dire che, in Foucault, l’insistenza sulle pratiche, il fatto di mettere le pratiche al centro della propria riflessione filosofica ha invece avuto per conseguenza diretta la ridefinizione stessa di ciò che si poteva precisamente intendere per concetto filosofico. Se facciamo letteralmente “lavorare” le pratiche dentro la definizione classica di ciò che può essere un “concetto filosofico”, abbiamo precisamente quello che Foucault tenta di formulare alla fine della sua vita1:

Former des concepts, c’est une manière de vivre et non de tuer la vie; c’est une façon de vivre dans une relative mobilité et non pas une tentative pour immobiliser la vie; c’est manifester, parmi ces milliards de vivants qui informent leur milieu et s’informent à partir de lui, une innovation qu’on jugera comme on voudra, infime ou considérable: un type bien particulier d’information.

In realtà, il passaggio alla centralità delle pratiche è complesso.

Da una parte, non serve a Foucault per eliminare ciò che era sembrato centrale nel primo momento del suo lavoro – la dimensione dei discorsi –; ma piuttosto a reintegrare i discorsi in un’analisi più larga: i discorsi sono semplicemente gli effetti di una pratica specifica – fra tante altre pratiche, e senza privilegio di alcun tipo rispetto ad altre. Il discorsivo non viene eliminato con la svolta degli anni ’60 agli anni ’70: i “sistemi di pensiero” di cui si tratta per Foucault di fare la storia includono ovviamente un’economia discorsiva, ma come piano specifico di dispiegamento di qualcosa che riguarda altrettanto i gesti, gli affetti, i rapporti, i dispositivi, le istituzioni, ecc. Da questo punto di vista, molto presto, vi è in Foucault l’idea che l’uso del linguaggio, poiché è una pratiche tra le altre, è semplicemente un atto.

D‘altronde, in quella svolta si gioca più largamente la ridefinizione possibile di ciò che produrre concetti può significare nella riflessione filosofica – non “immobilizzare la vita” ma rendere conto della sua mobilità e della sua diversità, e esprimere quello che Foucault descrive – riprendo qui la parola che egli usa – come una “innovazione”. Su tutto ciò tornerò ovviamente, in particolare perché mi sembra contenere in nucleo buona parte delle analisi tardive di Foucault sui cinici, e sul modo in cui, letteralmente, la parrhesia cinica oltrepassa, o sussume, o digerisce la parrhesia socratica. Forse la digestione è qui l’immagine più appropriata, anche se più stoica di quanto sia cinica – ricordate forse la lettera di Seneca a Lucilio sulla pratica della scrittura e della rimembranza – lettera peraltro citata da Foucault – come modo di contenere, contro la dispersione della stultitia, contro l’agitazione del corpo e dello spirito, l’estrema diversità della vita, delle esperienze e delle fonti. Un contenimento, eppure mai una riduzione all’unità, un appiattimento della diversità, una sospensione della materialità. Seneca: «Digeriamo la materia: altrimenti essa passerà nella nostra memoria, non nella nostra intelligenza»2. Con la ridefinizione di cosa possa essere un concetto a partire dalla diversità non ridotta della vita, in qualche modo il vivere-vero si sostituisce al dire-vero, lo integra, lo metabolizza e lo digerisce. Insomma: Diogene mangia Socrate.

Scusandomi per questo lungo preambolo, arrivo adesso al punto. Articolazione tra analitica dei poteri e ricerca etica, dicevo: credo che essa vada costruita a partire da una serie di punti che, dato il tempo limitato, proverò a elencare rapidamente.

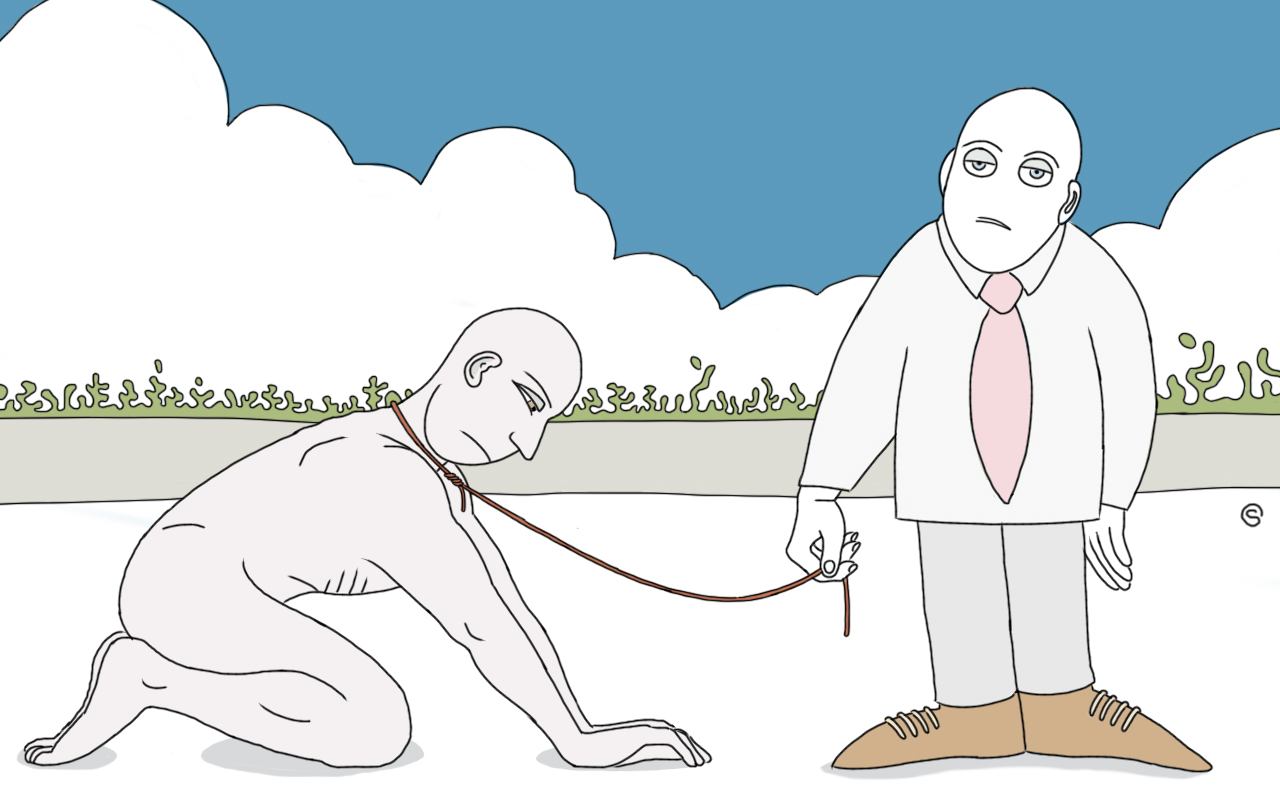

Prima di tutto, la ridefinizione del potere non come entità ma come rapporto, e simultaneamente come plurale: dei rapporti di potere; e parallelamente, l’affermazione della capacità del potere a costruire, a costituire, la sua natura produttiva. Estensione, pluralizzazione, diffusione, distribuzione del potere, che partorisce nell’analisi foucaultiana una “microfisica dei poteri” – la cui presa sui più sottili aspetti dell’esistenza diventerà a sua volta oggetto di ricerca; ma anche idea che, lungi dall’attraversarci o dal solo reprimerci, i rapporti di potere ci producono letteralmente in quanto soggetti. Abbiamo tutti in mente, credo, il modo in cui, in alcune delle più belle pagine di Sorvegliare e punire, Foucault descrive la “fabbrica” letterale dell’individuo come decomposizione e ricomposizione degli uomini e delle donne tesa a ottenere corpi “tanti più utili quanto più docili” – gli individui come atomi di forza lavoro.

Più generalmente, le modalità con le quali un soggetto viene prodotto – modalità che portano anch’esse il nome di “modi di soggettivazione” – includono ciò che Foucault descriverà (nel testo Il soggetto e il potere, nel 1982) sia come modi di investigazione che cercano di accedere allo statuto della scienza, sia come pratiche di divisione (“pratiques divisantes”) che, fissando l’identità dei soggetti e il loro smistamento, la loro distribuzione differenziata e la loro separazione, ne consentono la gerarchizzazione e l’organizzazione – e ovviamente in alcuni casi la squalifica pura e semplice.

In entrambi i casi – produzione di soggetti mediante saperi, o produzione di soggetti mediante divisione –, si tratta di oggettivare il soggetto: non solo di fare in modo che esso diventi oggetto di sapere o di pratiche altrui, ma di rendere possibile la sua riduzione ad un’unità, la sua reificazione. Quello che possiamo intendere per “soggettivazione” è, di conseguenza, anche l’esito di un paradossale processo di oggettivazione che implica a sua volta tutta una serie di operazioni: nominazione, identificazione, circoscrizione, determinazione, qualificazione, gerarchizzazione, ecc. Che si tratti di discorsi o di pratiche, l’oggettivazione moderna non può che passare attraverso la riduzione della diversità all’unità, del cambiamento all’immobilità, del movimento alla fissazione spaziale, del divenire al momento, della metamorfosi all’identità, del fare all’essere. Ma quella riduzione è già intrinsecamente compresa nell’essere-soggetto stesso, cioè nell’essere anche sempre fabbricati, nominati, presentati e gestiti come soggetti: sull’ambiguità del termine soggetto, rimando ovviamente qui alle analisi di Étienne Balibar della doppia qualificazione di “soggetto” come subjectum e come subjectus3 – doppia qualificazione che apre precisamente al campo dei rapporti di potere. Il nostro essere soggetti è, in sé, un rapporto di potere: al contempo subjectum e subjectus. Indissociabilmente subjectum e subjectus.

A questo punto, diventa lecito porre il problema delle possibilità (o meno) di agire a partire da quello che si presenta come un vero e proprio “chiasma”. Credo che siano in realtà tre le configurazioni.

A questo punto, diventa lecito porre il problema delle possibilità (o meno) di agire a partire da quello che si presenta come un vero e proprio “chiasma”. Credo che siano in realtà tre le configurazioni.

La prima, più radicale nella registrazione dell’impossibilità a sopprimere ciò che si presenta come una paradossale soggettivazione prodotta mediante oggettivazione – vale a dire: nel registrare il punto di sovrapposizione tra soggettivazione e assoggettamento – concluderà che l’unica possibilità di liberarsi dalla morsa dei rapporti di potere consiste nel sopprimere ogni riferimento alla soggettività. Anzi, si tratterà, per riaprire la prospettiva di una resistenza ai rapporti di potere, di de-soggettivare, di sospendere ogni predicato del soggetto, nella misura in cui esso viene considerato necessariamente come strumento di oggettivazione. Insomma: si butta il bebè con l’acqua del bagno. Sarebbe probabilmente un altro argomento d’intervento – ma vorrei segnalare qui la forza di questo tipo di “risoluzione” del dilemma assoggettamento/soggettivazione in certe letture italiane di Foucault. Penso per esempio, anche se in modo diverso, al ricorso che fanno sia Giorgio Agamben che Roberto Esposito alle categoria dell’impersonale, della terza persona e, per l’appunto, della desoggettivazione.

Seconda possibilità: affidare semplicemente al rapporto dialettico tra assoggettamento e soggettivazione, al loro continuo rimando, a quello che Foucault descrive come una “incitazione reciproca” il compito di dire quello che siamo. E, in un certo modo, nel testo al quale mi riferivo prima, Il soggetto e il potere, il modo in cui Foucault affianca finalmente un terzo modo di soggettivazione ai due primi menzionati – dopo i “saperi oggettivanti” e le “pratiche di divisione” compare in effetti –«c’est là mon travail en cours [siamo nel 1982], il modo in cui un essere umano si trasforma in soggetto» –, almeno in parte alimenta questa idea. Essere quello che siamo significa prendere atto della reversibilità permanente del modo in cui ci costruiamo in dispositivi di oggettivazione; e viceversa, di questi dispositivi di oggettivazione in qualcosa che bisogna in realtà pure chiamare per nome: un’identità, la nostra identità di soggetti.

Esiste tuttavia una terza possibilità. Ed è precisamente, credo, quella che affida alla decostruzione dell’identità il compito simultaneo di sottrarsi alle procedure di oggettivazione e di allargare le possibilità di soggettivazione autonoma. Insomma: di sbilanciare il chiasma. Decostruire l’identità, in questo caso, non ha niente a che fare con la de-soggettivazione, con il ricorso al neutrale, o all’impersonale. Al contrario, mi sembra giocarsi interamente per Foucault nella possibilità di rifiutare sia la prospettiva che ci attribuisce la rassicurante unità dell’oggettivazione identitaria, sia quella che ci considera semplicemente come il prodotto del rapporto dialettico, e riproposto all’infinito, tra assoggettamento e libera soggettivazione.

Ora questo mi sembra l’esatto punto di aggancio, nel pensiero foucaultiano, della dimensione dell’etica all’analitica dei poteri – analitica dei poteri che include, ho voluto ricordarlo, un’analitica della soggettivazione. Rimettere al lavoro ciò che Foucault stesso descrive come “incitazione reciproca”, o come “provocazione permanente”, o ancora come “agonismo” tra potere e libertà, o tra produzione di soggettività mediante oggettivazione e soggettivazione autonoma – siamo sempre nel testo del 1982 – non significa ovviamente tornare a alimentare la speranza di una uscita dei rapporti di potere. Foucault non cessa mai di ricordarlo: dal potere, come d’altronde dalla storia, non si esce. Piuttosto si tratta di interrogarsi su quello che può, o che potrebbe, essere quel “costituire se stessi come soggetti” che rappresenta, al di là delle procedure di oggettivazione dell’essere soggetti, l’altra parte del chiasma della soggettivazione. Quella parte che, in altri testi, Foucault chiamerà “l’invenzione di sé”. E si tratta anche di capire se quella soggettivazione intesa come “pratica di sé”, “lavoro su di sé”, “elaborazione del sé”, “produzione di sé” è suscettibile di trasformare il chiasma che definisce il nostro essere soggetti: non di sopprimerlo, ma di fare in modo che le sue due facce, seppur sempre date insieme, simultaneamente, indissociabilmente, cessino di poter essere rimandate l’una all’altra; o, in altre parole, che non abbiano più comune misura – poiché la seconda, quella che Foucault descrive come invenzione di sé, non può più essere riassorbita dalle procedure di oggettivazione dell’essere soggetti.

Tre sono, credo, le caratteristiche che Foucault formula di questa soggettivazione “resistente” all’oggettivazione.

La prima, e credo la più immediata nell’analisi foucaultiana, è la sottrazione all’unificazione, perché l’unificazione è precisamente condizione di possibilità dell’oggettivazione. Non si costruiscono “oggetti” di sapere e di pratiche se non si ha a che fare con “cose” circoscritte, separate e distinte, nominate e qualificate. Il problema emerge in Foucault già nei primi anni 1970 a partire dalla necessità, per alcune forme collettive di soggettività, di non essere immediatamente ridotte a un “noi” perfettamente definibile e circoscritto, o, riportato all’omogeneità di quello che Foucault chiamerà una “popolazione”. Ora il tempo scorre e non posso qui affrontare il problema, ma sull’unificazione e l’omogeneizzazione considerate come condizioni essenziali dell’oggettivazione dei soggetti collettivi, Foucault indica almeno due dispositivi potenti – e io ne aggiungerei un terzo. Il primo è il ricorso alla naturalizzazione: una comune “natura” permette l’unificazione immediata della varietà dei soggetti, e la loro conseguente oggettivazione in quanto insieme omogeneo. È esattamente così che Foucault analizza la produzione di un livello di governo che riguardi non solo gli individui ma le “popolazioni”: una “popolazione”, appunto, è un insieme omogenei di individui, definito a partire da uno o più tratti presentati come “naturali” e ovviamente come comuni a tutti gli individui contenuti in essa; e la norma sarà lo strumento nuovo che consente precisamente la gestione dell’elemento di naturalità necessario a quel tipo di governo. Il secondo dispositivo è per Foucault il ricorso al diritto positivo – essere soggetti di diritto significa riconoscersi all’interno di una griglia definitoria che ci assegna (o ci nega) un diritto a partire dall’identificazione della nostra coincidenza con questa o quella categoria di soggetti. L’attività giurisprudenziale consiste precisamente nel porre il problema dell’identificazione di una singolarità – un “caso” – e nel rimandare la sua singolarità in una categoria suscettibile di includerlo – come soggetto di diritto, o come oggetto d’intervento del diritto; oppure, se tale categoria non esiste, a produrla per poter permettere sia il riconoscimento che l’inclusione. Ma in realtà, se ci pensiamo bene, anche l’analisi sociologica funziona in buona parte su un meccanismo di questo tipo: la riduzione della diversità ad un certo numero di unità circoscritte e determinate a partire da uno o più tratti comuni – quella delle “popolazioni” statistiche, o dei “tipi” sociali – sarà certa necessaria al lavoro sociologico stesso, ma non deve illudere: in quello che Max Weber considerava una obbligata finzione epistemologica per poter rendere conto della diversità del reale si gioca un’unificazione tutt’altro che neutrale. Dimmi a quale popolazione appartieni, e ti dirò chi sei – cioè anche cosa fai, come vivi, in che modo parli, mangi, lavori o non lavori, fai l’amore, ti vesti, gestisci il tuo tempo, sogni, e perfino immagini quello che potrebbe essere la tua vita.

Dall’esperienza del GIP, nei primi anni 1970, all’analisi delle trasformazioni dei movimenti di lotta dopo il 1968 (divenuti, nota Foucault, trasversali, non identitari, non gerarchici), si gioca, credo esattamente la stessa cosa che Foucault notava a proposito dei movimenti gay – che egli scopre nella seconda metà degli anni 1970 in California4:

Benché, dal punto di vista tattico sia importante poter dire “Sono omosessuale”, secondo me, non bisogna più, a più lungo termine e nell’ambito di una strategia più larga, porre domande sull’identità sessuale. Non si tratta, nel caso concreto, di confermare la propria identità sessuale, bensì di rifiutare l’ingiunzione d’identificazione alla sessualità, alle diverse forme di sessualità.

Ed è il rifiuto di questa identitarizzazione delle soggettività che porta Foucault a indagare un altro tipo di rapporto a sé e agli altri, anche tramite pratiche sessuali, che si faccia senza quella riduzione all’uno – vale a dire che passi attraverso quello che Foucault comincia d’ora in poi a chiamare “modi di vita”. Ancora Foucault, nel 19815:

Questa nozione di modo di vita mi sembra importante. […] Un modo di vita può essere condiviso tra individui di età, di statuto, di attività sociale diversi. Può dar luogo a relazioni intense che non assomigliano a nessuna altra tra quelle che sono istituzionalizzate, e mi sembra che un modo di vita possa dar luogo a una cultura e a una etica. Essere gay significa, credo, non tanto identificarsi ai tratti psicologici e alle maschere visibili dell’omossessuale quanto tentare di definire e di sviluppare modi di vita.

Due brevi commenti in proposito.

Primo punto. Per Foucault, lo si vede, il modo di vita non esclude né la differenza di età, né la differenza sociale o di statuto; eppure egli non pretende in nessuna maniera ridurre la molteplicità delle differenze che ci attraversano (e fanno di ognuno di noi quello che è) a qualcosa che ci riporterebbe all’ordine dell’identico, del medesimo. Queste differenze, in quanto differenze, sussistono nel modo di vita. Il modo di vita è precisamente la messa in comune delle differenze in quanto differenze, e la costruzione, a partire da questo tessuto differenziale, di qualcosa che abbia a che fare con il comune – inteso come composizione delle differenze. Per inciso: siamo all’esatto opposto di tutte le teorizzazioni del rapporto all’altro che pretendono passare attraverso una sorta di decentramento di sé verso l’altro – di concepire se stessi come un altro. Qui, invece, si tratta piuttosto di vivere se stessi nel rapporto all’altro senza che mai queste differenze (sé, l’altro) siano reificate, oggettivate, ridotte al “più piccolo comune denominatore” – l’universalizzazione forzata, la riduzione al medesimo –, né tanto meno considerate come ciò da cui bisogna staccarsi (se déprendre, dice Foucault con un neologismo di grande potenza) per poter aver accesso al proprio prossimo (sé come un altro, per l’appunto).

Secondo punto: la parola “etica”, usata nella citazione, deve essere presa sul serio. Un modo di vita, ci dice Foucault, è un’etica – vale a dire una maniera di stare insieme. È, in senso stretto, un gesto che costituisce in modo inedito uno spazio condiviso. Ora questa costituzione – ben diversa dalle istituzioni che Foucault menziona invece negativamente nella stessa citazione – è alla lettera la sperimentazione di una polis, vale a dire di una politica6.

Sottrazione all’unità, produzione di modi di vita: esiste al di là di queste due prime caratteristiche, una terza specificità di questa soggettivazione autonoma. Lo ridico qui per volontà di chiarezza: quando parlo di “soggettività autonome”, non intendo dire che queste soggettivazioni si facciano a prescindere, indipendentemente, da ogni forma di determinazione (sociale, storica, epistemica, politica, culturale, ecc.). Cerco semplicemente di evidenziare come, all’interno di queste “maglie” del potere – prendo qui la bella espressione di Foucault stesso –, ci sia comunque lo spazio per un tipo di soggettivazione che sbilanci la produzione di ciò che siamo in direzione di una pratica di libertà eppure sempre all’interno delle determinazioni che ci attraversano.

Terza caratteristica dunque: queste soggettività sono legate a pratiche, a quello che Foucault chiamerà, negli ultimi anni, una “sperimentazione”. Su questa dimensione del fare, che non è solo un agire secondo principi o valori ma un inventare, letteralmente un inaugurare, si gioca credo tutto il rischio di quello che viene esplicitamente indicato da Foucault, quando egli commenta la parrhesia, come una “prova” (une épreuve), una messa alla prova. Si prova a sperimentare, vale a dire anche: è una prova difficile, che include un rischio enorme, che ci espone. Ma il rischio corso è letteralmente sostenuto, se non garantito, da due cose: da una parte che esso consista nel materializzare insieme una potenza d’invenzione e una facoltà critica; dall’altra, che la facoltà critica sia a sua volta radicata in un lavoro di analisi, cartografia, diagnosi del presente che ne presenta la paradossale condizione di possibilità. Per inaugurare, cioè cercare di istituire qualcosa come una “differenza possibile”, bisogna pur sempre aver reso conto del presente e averne fatto emergere l’economia generale e le articolazioni, l’epistémè e “les partages”.

Certo rischio è, e rischio rimane: lo scandalo della verità, la ricerca della vita altra possono anche finir male. Non che in Foucault ci sia alcuna ambiguità sulla natura di quella sperimentazione, su quella “invenzione” al contempo di sé e del mondo che si dà nei modi di vita: nessun vitalismo, qui la potenza di cui si tratta è interamente presa nell’agire criticamente e nel provare altri modi di rapporto. Ma perché a volte, finisce male – di solito i detrattori di Foucault menzionano a questo punto l’episodio iraniano, tappa obbligata di ogni ragionamento sulla pericolosità dell’inventare se stessi, o del “rischiare” la ricerca di una differenza possibile.

Certo. Eppure si tratta solo di decidere se il rischio è più grande nell’invenzione o nel rimanere nell’inoperosità, nel ritrarsi nel proprio guscio lasciando intorno a sé il mondo cosi com’è, e se stessi interamente determinati dalle pratiche e dai discorsi altrui. Una decisione: mai come in questo caso, credo, la dimensione etica e la dimensione politica sono state più strettamente intrecciate. Su questo punto si gioca, credo, la scelta di Foucault di ciò che egli ha chiamato “une morale de l’inconfort”, cioè in realtà un’etica – inconfort, qui, non è sconforto bensì assenza di comfort, impossibilità a lasciarsi andare al rassicurante benessere delle cose date (e accettate in quanto tali). La pratica etica non consiste, o non consiste solo, nell’agire secondo valori ma nell’affrontare direttamente la produzione di questi valori: tutto il passaggio, nell’ultimo corso, dalla parresia socratica alla parrhesia cinica mi sembra giocata su quel terreno. Dal dire-vero al vivere-vero: la dimensione etica si svela per quello che è, un fare che è simultaneamente un criticare e un produrre.

Molto rapidamente, allora, per concludere, tre conseguenze di tutto ciò.

La prima, l’ho già sottolineato a più riprese, è la necessità di pensare la libertà e il potere, cioè anche le due facce della soggettivazione (oggettivata e autonoma), insieme. Ma dire che sono simultanee e indissociabili non significa dire che sono equivalenti. La loro dismisura, la loro incommensurabilità viene precisamente dalla potenza d’inaugurazione che possiamo, nella sperimentazione, rischiare.

Seconda conseguenza: quel rischiare non è mai un agire nel vuoto. Proprio perché prende posto in un insieme complesso di configurazioni storicamente determinate, deve necessariamente passare per l’analisi di quelle determinazioni prima di esporsi nella sperimentazione, nell’invenzione di una “differenza possibile”. Insomma: niente etica senza archeologia di quello che fu e genealogia di quello che è.

Infine, terza conseguenza: il soggetto stesso, inteso come risultato provvisorio dei modi di soggettivazione oggettivanti e dei modi di soggettivazione autonomi, o delle determinazioni storiche e dell’agire etico ai bordi della storia, assume non solo la struttura chiasmatica che è la sua, ma il fatto di essere sia soggetto sia effetto dell’azione etica. Il soggetto, anche se definito come risultato provvisorio di un certo numero di saperi e di pratiche storicamente determinate, non è mai totalmente ciò che permette l’azione a venire; perché tale azione, se si dà come sperimentazione, sposterà, riqualificherà, trasformerà il soggetto stesso. La questione del soggetto è, da punto di vista politico ed etico, la questione delle pratiche, dell’effetto delle pratiche, di quello che viene prodotto dalle pratiche; e non solo la questione dell’imputabilità (morale, politica) di una pratica a tale o tal altro soggetto costituito. Questo, ovviamente, pone un problema alla politica costituita. Ma apre un campo per la politica e l’etica da sperimentare.

Allora su questo punto, e per chiudere, lascio volontariamente la parola a Michel Foucault, in un testo che ovviamente ricorderete – Polemics, Politics and Problematizations7:

Ma bisogna tuttavia determinare ciò che può significare “porre un problema alla politica”. R. Rorty fa notare che, in queste mie analisi, non faccio appello a nessun “noi” – a nessuno di questi “noi” di cui il consenso, i valori, la tradizione formano il quadro di un pensiero e definiscono le condizione nelle quali esso possa essere validato. Ma il problema è proprio di sapere se davvero è all’interno di un “noi” che conviene di situarsi per far valere i principi che si riconoscono e i valori che si accettano; o se invece non bisogna, attraverso l’elaborazione della domanda, rendere possibile la formazione futura di un “noi”. Il “noi” non mi sembra dover preesistere alla domanda: può essere solo il risultato – il risultato necessariamente provvisorio – della domanda così come viene posta, nei termini nuovi nei quali la si formula6.

Se vogliamo rendere possibile la «formazione futura di un “noi”», dobbiamo ricominciare a pensare la soggettività come prodotto delle pratiche, e non, al contrario, come la condizione di possibilità di queste stesse pratiche. O, per dirlo con più chiarezza, “soggettivazione” è il nome di un rovesciamento che fa derivare il comune dall’agire; e che, avendolo prodotto, lo rilancia sempre più in là, dove la sperimentazione apre varchi nell’esistente.

Michel Foucault, «La vie: l’expérience et la science», in Dits et écrits, t. 4, Paris, Gallimard, 1994, p. 774-775. ↩

Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 84, § 6-7. ↩

É. Balibar, Citoyen-sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, Paris, PUF, 2012. ↩

«Interview met Michel Foucault» (colloquio di M. Foucault con J. François e J. de Wit, 22 maggio 1981), Krisis, Tijdschrift voor filosofie, 14° anno, marzo 1984, riedito in Dits et écrits, op. cit., vol. 4, testo n° 349, p. 662 (traduzione italiana mia). ↩

M. Foucault, «De l’amitié comme mode de vie» (colloquio con R. de Ceccaty, J. Danet e J. Le Bitoux), Gai Pied, n° 25, aprile 1981, pp. 38-39, riedito in Dits et écrits, op. cit., vol. 4, testo n° 293, p. 165 (traduzione dall’italiano mia). ↩

Sulla polis comme costituzione di uno spazio soggettivo inedito, vedere le recenti analisi di J. Rancière in Politique de la littérature, Galilée, Parigi 2007. Rancière vi scrive per esempio : «Il ne suffit pas qu’il y ait du pouvoir pour qu’il y ait de la politique. Il ne suffit pas même qu’il y ait des lois réglant la vie collective. Il faut qu’il y ait la configuration d’une forme spécifique de communauté. La politique est la constitution d’une sphère d’expérience spécifique où certains objets sont posés comme communs et certains sujets regardés comme capables de désigner ces objets et d’argumenter à leur sujet. Mais cette constitution n’est pas une donne fixe reposant sur un invariant anthropologique. Le donné sur le quel la politique repose est toujours litigieux» (p. 11, corsivo mio). ↩

M. Foucault, «Polémique, politique et problématisations» (colloquio con P. Rabinow, maggio 1984), in P. Rabinow (ed.), The Foucault Reader, Pantheon Books, New York 1984, pp. 381-390, riedito in Dits et écrits, op. cit., vol. 4, testo n° 342, p. 594 (traduzione italiana mia). ↩