di CHIARA COLASURDO.

L’a-venire della democrazia è anche l’hic et nunc – sebbene senza presenza – dell’urgenza, dell’ingiunzione come urgenza assoluta. Perfino laddove la democrazia si fa o si lascia attendere (J. Derrida, Stati Canaglia)

Alle soglie del voto del 4 dicembre, e dopo mesi di ossessivo discorrere intorno alle ragioni di un NO alla riforma costituzionale che fortemente sostengo, credo si possa cominciare a delineare una prospettiva di pratica attiva capace di andare “oltre il no”, in ogni caso e oltre qualunque esito di tale chiamata alle urne. Questo articolo muove, quindi, dalla necessità di chiarirmi e chiarire i limiti e la potenza di ciò che definiamo democrazia, approfittando del tentativo di stravolgimento della carta Costituzionale ad opera di un governo che si atteggia a demiurgo, sabotatore dei principi democratici nella loro connotazione formale, e del conflitto sociale che li legittima, dato che a sabotare quelli sostanziali ci hanno già pensato i poteri finanziari.

E allora, provando a superare la rappresentanza come rimosso, non posso non partire considerando che la democrazia è oggi, nella percezione comune, quella più diffusa, democrazia numerica, dove però, di fatto, il concetto di numero, è ben lungi dal riferirsi alla quantità di persone che legittimamente vota i propri rappresentanti secondo le regole decodificate nella struttura dello stato moderno, nonostante il suo inevitabile e conclamato superamento. Per altri invece, per democrazia può e deve intendersi quanto è sancito dall’art. 3, co. 2, Cost., sull’eguaglianza sostanziale. Basti per tutte, forse un’unica considerazione: proprio negli ultimi giorni di serrata campagna referendaria, stiamo assistendo alla promessa, da parte dei rappresentati del governo, di modifica dell’attuale legge elettorale, l’Italicum, la l. n. 52, 6 maggio 2015, quando e se la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi per la sua incostituzionalità. Dopo un’attenta lettura della sentenza n. 1 del 2014 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava illegittimo il Porcellum, la l. n. 270, 21 dicembre 2015 (legge di cui l’Italicum lascia intatto il DNA) cui certamente la Consulta dovrà fare riferimento nella valutazione della conformità a Costituzione dell’attuale legge elettorale, paragonando tale sentenza con la riforma costituzionale apprestata, ho potuto constatare che se dovesse vincere il si, e la Costituzione dovesse essere modificata, verrebbero meno proprio i motivi di censura sulla base dei quali era stata dichiarato costituzionalmente illegittimo il Porcellum, venendo meno le condizioni di incostituzionalità dell’Italicum, legge pensata in armonia con la riforma costituzionale. Per sintesi valga solo questa breve citazione della sentenza:

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale […], in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). […] Le norme censurate […], dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente. […] Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri costituzionali – DELLA NORMA – che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, […] in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati.

Per questo, bando alle ciance, ci vuole una democrazia veloce, inni al cambiamento ed ecco che il Senato dovrebbe essere nominato pur legiferando su materie di grosso rilievo, per disposto costituzionale, così che il problema della rappresentanza del Senato non esista proprio più, e alla Camera via libera al premio di maggioranza al primo turno per chi raggiunga il 40% dei voti validamente espressi, non esistendo quorum (ipotesi impossibile nelle condizioni di frantumazione sociale e politica in cui versa l’Italia, attualmente), oppure via libera al premio di maggioranza al secondo turno, che scatterebbe per il conseguimento di 340 seggi alla Camera, pari al 54% dei voti dell’assemblea. Una Camera così composta, quindi, sarà legittimata a legiferare in ragione del “superiore interesse nazionale” di totalitaria memoria, delle materie più disparate, anche quelle riservate alle regioni.

Così, mentre le politiche dell’emergenza diventano il Sovrano manovrato dalla Toika, in parlamento già si lavora per creare le condizioni di egemonia di una classe di interessi. Ed ecco che l’uguaglianza numerica trabocca nella disuguaglianza economica e nell’ingiustizia sociale e politica.

Ingiunge Derrida:1

Quando dico “se si conta o si fanno i conti col numero”, è perché, sotto molti aspetti, la questione della democrazia, già da Platone e Aristotele, è la questione del calcolo e del calcolo aritmetico, dell’uguaglianza numerica. […] E quindi è una questione di calcolo delle unità, ossia di quelli che, in democrazia, vengono chiamati voti. E allora: come contare? Quale deve essere l’unità di calcolo? Cos’è un voto? Che cos’è un voto indivisibile e da contare? Questione del nomos e quindi del nemein, e cioè della distribuzione o della spartizione.

E di spartizione si occupa questa riforma, di becero accaparramento, di furto di risorse e di spazi di potere di decisione pubblica di cui le persone vengono spossessate, e al contrario della distribuzione orizzontale, della diffusione di questo potere occorre preoccuparsi, attraverso un’organizzazione credibile dei molteplici interessi in gioco, confluenti in una giusta democrazia.

E di spartizione si occupa questa riforma, di becero accaparramento, di furto di risorse e di spazi di potere di decisione pubblica di cui le persone vengono spossessate, e al contrario della distribuzione orizzontale, della diffusione di questo potere occorre preoccuparsi, attraverso un’organizzazione credibile dei molteplici interessi in gioco, confluenti in una giusta democrazia.

Allora, per ribaltare la questione dell’uguaglianza per numero, per valore o per merito, occorrerà, effettivamente proprio entrare nel merito dell’uguaglianza. Che natura ha? Quali aspetti della vita in comune tocca? Dove e come manca? Come apprestare un sistema egalitario, di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. II, Cost.). Prendiamolo questo comma II, e vediamo oggi quali questioni pone: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”:

- La Repubblica/lo Stato, quale connotazione acquisisce, quale funzione?

- La cittadinanza, cosa è in quest’epoca di migrazione forzate dalla sopravvivenza, come si atteggia?

- Libertà e uguaglianza. In cosa si concretizzano, quali sono i parametri di redistribuzione delle risorse capaci di garantire una vita libera e dignitosa?

- La partecipazione. Come si decide come si decide?

- I lavoratori e le lavoratrici. Chi sono, come intercettare i molteplici volti delle nostre intere vite messe a lavoro?

- L’organizzazione politica, economica e sociale, come possono dipanarsi secondo giustizia?

Tali preliminari considerazioni, non valgono, dal mio canto, a sostenere o rafforzare il diritto di voto come forma massima di espressione della volontà del corpo sociale, sono utili, tuttavia, a svelare una prima duplice aporia:

1. ogni sistema elettorale, in quanto espressione tipica dei poteri di indirizzo politico attribuiti al governo di volta in volta in carica, lungi dall’essere rappresentativo dei bisogni di una società complessa come quella contemporanea, sarà sempre un’approssimazione degli intressi della società, non il suo specchio, dunque è da solo insufficiente ad assicurare la democrazia;2

2. in assenza di un sistema elettorale che tende, per quanto approssimativamente, al rispetto della volontà popolare espressa nel voto, come manifestazione emblematica di una scelta politica individuale e collettiva non può affatto parlarsi di democrazia.

Questione aritmetica e questione eminentemente politica dal momento che tale è la scelta del sistema elettorale appannaggio del potere esecutivo nel rispetto della Costituzione. Ma allora, quale formula per una rappresentanza della società degna delle proporzioni delle differenze sociali e culturali che la compongono?

Troppo spesso e da troppo tempo ci diciamo della crisi della rappresentanza, del fallimento del meccanismo della delega che si sostanzia storicamente nel voto. Forse è arrivato il momento di allargare questa superficie: c’è da sperimentare e da analizzare le connessioni, i collegamenti tra i soggetti, le relazioni e gli strumenti che producono, elaborare genealogie, partire da una archeologia dello stato delle cose che ci circonda per modificarne alla radice le cause che ne hanno determinato il degrado. Ed allora, senza scavare fossi, per poi ricoprirli (nel convincimento che ‘chi fraveca e sfraveca’, come si usa dire a Napoli, in verità un bel po’ di tempo lo perde, almeno in politica) mi sento in dovere, sento la responsabilità politica e giuridica, di espandere la questione della rappresentanza, partendo dal suo presupposto, la rappresentatività sindacale!

La nozione di rappresentatività, in primo luogo, è nozione pregiuridica (appartenente alla sociologia ed alla scienza politica), definibile come la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti delle lavoratrici e dei lavoratori in modo che essi operino non ciascuno secondo le proprie scelte – isolatamente – ma come gruppo. Questa nozione è stata via via fatta propria dal legislatore, quando ha inteso regolare alcuni aspetti della dinamica delle relazioni industriali.3

Diventa importante oggi, in tempo di crisi dei corpi intermedi, interrogare questo piano alla luce dell’emanato Jobs Act e dei decreti attuativi, perché la rappresentatività (presunta – C. Cost.- art. 19 St. lv.), determina una possibilità particolarmente viva quando serve a individuare i soggetti legittimati a stipulare contratti collettivi che possono derogare, integrare o sostituire la norma legale, producendo differenze migliorative delle condizioni di lavoro stabilite dalla legge mai in peius. Questo, sul piano politico/pragmatico, equivale a dire che qualora si riuscisse a mettere insieme tutte le forze e tutte le energie per contrastare sia a livello nazionale che a livello europeo il piano di svendita della forza lavoro e della sua dignità, disporremmo – in sostanza ne torneremmo in possesso, ci riapproprieremmo – di uno strumento con poteri e funzioni indispensabili per il miglioramento delle condizioni del lavoro e dunque delle vite dei singoli organizzati in collettività. Non che anche questa possa individuarsi come una mera operazione aritmetica, implica, infatti, un movimento delle coscienze, capace di coagulare le forze verso un obiettivo comune, ed una serie di interventi legislativi, che per altro verso, interrogano le forze attive e giuste, sull’intero territorio europeo, rispetto alla rappresentanza politica. Possiamo continuare a dirci che non ci interessa questa piano, rimanendo soggetti passivi di decisioni che toccano capillarmente le nostre vite quotidiane, oppure possiamo, ed a mio avviso dobbiamo, interrogarci seriamente sul modo più efficace per far si che emerga l’affermazione dei bisogni dei molti, per smettere di essere governati e cominciare a governare le nostre vite.

Questa prospettiva, presuppone la predisposizione di organizzazioni territoriali realmente orizzontali e un vincolo di mandato molto forte tra rappresentati e rappresentati in un’ottica proporzionale, di tutela delle minoranze e di rispetto della vita delle persone.

Penso anche – in considerazione di una certa necessità di verticalità rappresentativa di chi ancora non può dirsi rappresentato, della affermazione di “nozioni comuni” che si fondano su una ricerca del senso tutta giocata, agita, da soggettività prossime, su un piano di orizzontalità reale, non solo nominata – che questo tema non può rimanere scontato, un rimosso che condiziona, latente ed incosciente, il nostro agire, ma necessiti di ampliamento, anche per le ripercussioni che a partire da qui precipitano sul piano europeo, in cui il tema della democrazia e quindi della rappresentanza è ancora tutto da immaginare.

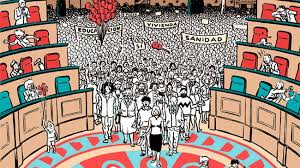

C’è un doppio territorio critico su cui questa necessità si colloca; uno è quello cui abbiamo accennato, è il portato simbolico e politico del diritto di voto, su cui si fonda una democrazia costituzionale e rappresentativa, insieme alla funzione sociale e politica del diritto come strumento che regola l’organizzazione formale delle persone, in termini di tutela e di riconoscimento dei diritti. Responsabilità collettiva ed urgenza che emerge oggi con tutto il suo portato di indeterminatezza quando si rapporta all’incalcolabilità della giustizia; l’altro è di politica attiva, militante, di movimento, radicata ai territori, e riguarda il modo in cui la funzione aggregativa di gruppi organizzati incide sul coinvolgimento diretto di persone e di idee verso obiettivi comuni: dignità sul e del lavoro (subordinato o autonomo che sia), equi compensi, salario minimo, ed equità fiscale, diritto alla salute e alle cure gratuite, diritto all’istruzione e accesso alla cultura e all’arte, diritto alla casa, ai trasporti, diritto al benessere psicofisico, diritto a un reddito universale, incondizionato e di autodeterminazione, diritto di decidere sulla propria vita, sul proprio corpo e sui territori che si abitano, per citarne solo alcuni. Riguarda, cioè la capacità o l’incapacità di sollecitare la responsabilità individuale degli inattivi, degli assopiti, dei rassegnati, dei distratti, degli incoscienti, degli stanchi; riguarda il desiderio di cancellare la dicotomia noi/voi, fatale per qualunque tentativo di allargamento della base sociale e culturale di riferimento. Essere minoritari, nonostante si lotti per la giustizia sociale, è l’aporia semplice da cui partire per decostruire le ragioni dello stallo in cui versa ciò che resta della sinistra.

A partire dal tema della riforma costituzionale, quindi, mi piacerebbe provare a porre delle questioni che toccano il piano locale, dei territori sotto il profilo della rappresentanza degli interessi dei membri di una comunità, dei cittadini, di coloro che a qualunque titolo li abitano o vi transitano.

Se, per un verso, dunque, ci sono degli esperimenti che alludono alla rappresentanza, per altro verso non può non constatarsi un essere-monade, una costante ed annosa autoreferenzialità e tendenza all’accentramento di poteri di decisione, nelle stesse composizioni che si dicono “orizzontali”. Senza voler produrre sensi di colpa, certamente mettendo al centro, però, la responsabilità anche quando è collettiva, la domanda è: quale potenza fino ad oggi si è prodotta?

Ci viene incontro lo Spinoza di Deleuze:4

Lamentarsi di essere privi del grande amore quando si prova un appetito meramente sensuale, è tanto stupido quanto pensare che una pietra sia priva della vista; […] il cieco non è privo di nulla.

Perché? Ci chiede Deleuze: «Perché – inseguendo Spinoza continua – possiede il livello di perfezione che gli è proprio in relazione alle affezioni che possiede”, ovvero non in funzione della potenza che potrebbe avere,

ma in funzione delle immagini che [la pietra, il cieco] sono in grado di avere, in funzione delle immagini che hanno la capacità di procurarsi, ossia delle affezioni loro possibili a livello di potenza che loro appartiene. In questo senso ha lo stesso significato dire che la pietra ed il cieco non hanno la vista.

Questa perfezione singolare, si effettua in relazione ad un’essenza che praticamente si da (che si attua) istante per istante, che certamente ha una durata la quale consiste nel passaggio da un’istante all’altro.

Ebbene, è il momento di spiazzare l’instante nel quale siamo confinati, è il momento di cambiare ritmo, di creare una nuova danza, di ricominciare ad immaginare, di indossare un’altra etica della/nella pratica politica: è il momento di produrre il passaggio ad un altro istante, ed io ritengo che questa nostra materia, che siamo noi con i nostri corpi e le nostre affezioni, meriti di essere dapprima smascherata.

Che cosa c’è da smascherare? Certamente c’è stato e c’è una sorta di misundertanding rispetto all’esercizio dell’egemonia. Lesinare sulle potenzialità di un contemporaneo esercizio dell’egemonia in questo momento storico è come riprodurre il mito della caverna, di cui Platone racconta nel Libro VII de La Repubblica.

Che cosa c’è da smascherare? Certamente c’è stato e c’è una sorta di misundertanding rispetto all’esercizio dell’egemonia. Lesinare sulle potenzialità di un contemporaneo esercizio dell’egemonia in questo momento storico è come riprodurre il mito della caverna, di cui Platone racconta nel Libro VII de La Repubblica.

Appare evidente che talvolta è sufficiente l’illusione dell’esercizio dell’egemonia per provocare immobilità piuttosto che movimento. L’egemonia, nelle sminuzzate condizioni politiche di movimento post 2001, è stata erroneamente esercitata intramovimento e non extramovimento. Non come metodo di produzione di discorso, allargamento di consenso e pratica di orizzontalità quindi – l’ontologia dell’intellettuale essendosi ormai trasformata – ma come agone volto alla conquista del potere di determinare questa o quella linea politica interna alle forze del fantasma della sinistra, per quanto di movimento. Ancora oggi. Le conseguenze di queste pratiche di dominio interno si riflettono sulla qualità e sull’incisività della strategia politica e sull’onestà del confronto orizzontale. Il risultato è sotto gli occhi di tutte, ancora una volta l’immobilità. In tempi in cui si percepisce forte, finalmente, la necessità di coalizzare le forze, non si può prescindere dalla determinazione orizzontale, dai metodi di decisione – per essere chiara – dell’agenda politica e dei modi per metterla in pratica, ne va della credibilità stessa della decisione. In altre parole, non mie, c’è bisogno mettere in pratica prima di tutto “una democrazia che è giusta non per quello che decide ma è moralmente e giuridicamente vincolante perché da la parola a tutti, solo così si può arrivare anche a decisioni moralmente e giuridicamente vincolanti”5, in una pratica che tagli definitivamente fuori la paura e la negazione dell’altro e che scongiuri una volta per tutte relazioni fondate sulla prevaricazione.

Compito della politica è mantenere aperta la possibilità di giochi diversi, il rispetto delle loro regole pragmatiche, creare nuovi criteri di risoluzione dei dissidi. “Per una decorosa postmodernità è necessaria un’opera immaginativa”, ci dice Lyotard; è necessario prendere atto di una nuova forma di autenticità (diversa dall’origine), quella di un sé che è un essere multiplo, al crocevia di vari messaggi che lo attraversano, conferendo ruoli che non esauriscono l’identità frantumata. La distinzione tra essere e dover essere risulta attraversata da una decisione il cui unico criterio è dato da una “giustizia senza criteri” offerti dalle metanarrazioni moderne. Rompere l’egemonia del discorso teorico che accompagna l’organizzazione totalitaria della società evidenziandone pulsioni, esigenze di vita, nuove identità che sfuggono al suo dominio. Ed allora esistono strumenti tradizionali, che hanno ancora il potere di sabotare il piano regolatore dei nostri destini, esistono la cooperazione e la solidarietà, anche sotto forma di sciopero, per esempio; ma esistono, altrettanto, prospettive aperte al divenire altro da quello che hanno programmato per noi. In primo luogo è necessario agitare la cooperazione con gli altri che apre le porte alla solidarietà e alla altruistica riconsiderazione dello statuto collettivo dei fini personali.

E allora se è importante abbandonare l’idea di un aprioristico consenso universale, verso la ricerca di sempre nuove regole del gioco, sempre nuovi paradigmi, è necessario anche comprendere che la determinazione di queste regole è sempre locale. Contro questa riforma costituzionale accentratrice, vanno sviluppate forme di controllo anche sulle istituzioni locali, vanno inventate nuove istituzioni capaci di incidere fermamente e formalmente sulle decisione che toccano le vite e i territori. La Giustizia qui non è solamente piegarsi alle regole, come in tutti i giochi in cui si lavora ai limiti di ciò che le regole tollerano: “per inventare nuovi corpi può essere necessario inventare delle nuove regole e quindi dei nuovi giochi” (Lyotard, Au Juste: conversation).

Ed ecco che non ci resta che immergerci nell’oggi più recente. Perché se è vero che le realtà del precariato sono innumerevoli ed in tutte si manifesta una incapacità di reazione inspiegabile, come se catene invisibili rendessero i soggetti impotenti nei confronti del proprio destino, inibiti a riconoscersi in una dimensione collettiva, ancor prima di sentirsi classe sociale cosciente, è altrettanto evidente che non si tratta di una inettitudine tout court, ma che tale condizione è determinata da un isolamento materiale e sociale preordinato.

Il potere appartiene al corpo, questo corpo ha molto poco di naturale, è tutto culturale, investe singoli e comunità, differenze ed eguaglianza sostanziale.

Femministizzazione e erosione dell’Impero.

Una pratica politica che generi anche una teoria non nasce dalla calma ieratica. Non può generarsi dall’atarassia della condizione sociale, culturale e politica in cui si vive, né in un eremo, nella calma contemplativa della saggezza interiore.

Una pratica nasce dall’inquietudine e dall’insofferenza quotidiane e dalle vie di fuga momentanee e/o durature che si inventano per trasformare il vissuto reale. Una pratica è esteriore, si gioca nel mondo del “fuori”. Esteriori e sostanziali – materia – sono l’angoscia, la frustrazione, la gioia o l’ira, la struttura del vivere e del sopravvivere, sostanziali sono le mortificazioni e le gratificazioni che ci accadono e che ci facciamo accadere perché sostanzialmente agiscono, queste emozioni, sulla qualità della vita che si esperisce. Il fuori condiziona il dentro e il dentro, così come condizionato dall’esterno, fuori ritorna. Questo “eterno ritorno” del fuori al fuori sebbene modificato, non è affatto “uguale”. Anzi è l’origine della differenza, se siamo tabula rasa (tavoletta di cera) prima di avere esperienza del mondo, questo mondo che ci attraversa, diverso per ciascuna a seconda della classe e del genere, a seconda dello spazio, del tempo e della cultura in cui si nasce, si esteriorizza nella nostra essenza, nel nostro esserci nel mondo.

Ed è allora da un’inquietudine doverosamente situata da cui posso prendere le mosse per descrivere il substrato, l’origine della necessità di una “femmististizzazione” della società contemporanea – e di tutti gli ambiti biopolitici contemporanei, quella che ha preso corpo il 26 di novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne.

Cercando tra vari scritti che potessero spronare questa mia inquietudine, di recente sopita da un sovraccarico di distrazioni remunerative, mi sono imbattuta nel saggio di Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale6. La Boiano, in un paragrafo intitolato “La donna come presenza da governare” (…da parte degli uomini, va da se), nel descrivere una breve storia del sistema punitivo differenziale riservato alle donne, parla di uno strumento di contenzione che mi ha molto colpita, la “briglia delle comari” e lo descrive così:7

Un casco dotato di una catena e di un morso di ferro da introdurre in bocca, utilizzabile in pubblico ovvero fissato a un muro della casa al quale la donna rimaneva incatenata in base alla volontà del marito.

Devo ammettere che la descrizione di questo strumento mi ha profondamente toccata, perché vi ho identificato alcune delle sensazioni da me vissute negli ultimi anni, di cambiamento della mia vita, almeno, pur senza averlo mai indossato questo strumento.

È evidente che non serve un casco dotato di catena per impedire a una persona di muoversi liberamente nello spazio, ne serve un ferro da introdurre in bocca per impedire di esprimersi liberamente, non serve un marito che ti porti al guinzaglio per essere ridicolizzate o ricattate, sono sufficienti la paura e l’introiezione di uno stato perenne di subalternità; anche il ruolo delle comari, che doveva essere, evidentemente, quello di controllo e di mantenimento dell’ordine e del potere del marito sul corpo e sulla mente della moglie in sua assenza – non liberandola da quel supplizio – mi ha fatto pensare a qualcosa di estremamente usuale, solito, diffuso anche oggi, anche nei luoghi che pretendono di (e insistono nel) definirsi liberati da pratiche di machismo, sessismo, maschilismo, patriarcali, insomma tutte quelle parole che si usano correntemente per descrivere l’oppressione del dominio maschile sul corpo, sulla coscienza e sulla libertà delle donne.

Trovandomi, di recente, di fronte alla necessità e al desiderio di costruire nuove relazioni da zero, ho dovuto constatare, a mie spese, la persistenza di un’architettura culturale xenofoba (più precisamente, ginofoba – γυνή + φόβος – dato che è indispensabile anche produrre nuovo linguaggio) in cui alle donne sono ancora riservati stretti e ben delimitati spazi di espressione e protagonismo politico e sociale, di norma negli interstizi che riguardano specificamente le donne (le donne possono parlare delle donne, della violenza sulle donne in tutte le sfaccettature culturali attraverso cui si esplica, dell’aborto e dei medici obiettori, oltre che dei temi classici come, famiglia, figli, casa, cura più in generale).

Ancora risulta profondamente difficile, nell’ormai fragile immaginario maschile, rassegnarsi e fare un passo indietro di fronte a potenti intelligenze e capacità femminili, di fronte ad una percezione femminile del mondo non binaria, libera dal principio identitario di non contraddizione, capace di incidere positivamente e positivisticamente sulla realtà, trasformandola.

Quanto è accaduto il 26 novembre nelle strade romane in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne, e nelle piazze del resto del mondo (Argentina, Polonia, ecc.) è la materializzazione di una potenza in atto, dalla natura transessuale e transgenerazionale che si connota come chiave di volta della costruzione di un nuovo sistema egalitario e – si – anche rappresentativo, a mio avviso! Presenza corporea che destabilizza, fa vacillare la stabilità monotona di un mondo e di un modo ancora troppo maschile. Il tema della violenza, quella stessa che il Benjamin ripreso da Derrida, distingueva in conservatrice e fondatrice, è una questione tutta aperta e da indagare adeguatamente nel mondo vissuto dalle donne e da chi, della eterosessualità non fa una regola di vita. Se da un lato ciò che emerge con più chiarezza è la violenza fisica che certamente produce lesioni profonde fisiche e psichiche, e che sempre più spesso produce morte, occorre considerare anche che c’è una violenza, conservatrice appunto, che si traduce in una sorta di coazione ad agire il vissuto quotidiano, producendo e riproducendo dinamiche maschili anche nelle relazioni tra donne, direi. Le donne, a parità di lavoro (stessa qualifica e mansioni; stessa professione, ecc..) percepiscono un salario inferiore a quello degli uomini; la gravidanza costituisce statisticamente ancora una causa di discriminazione diffusa nelle assunzioni e nei licenziamenti, infatti alle donne, spesso, vengono fatte firmare dimissioni in bianco; tra lavoro di cura e lavoro diciamo “classico” la vita diventa impossibile; la divisione del lavoro e l’accesso al lavoro, anche di quello ad alto livello di professionalizzazione (nonostante, sempre in base alle statistiche, le donne oggi siano più qualificate professionalmente e sulla base del percorso di studi, degli uomini) è “sessista”. Lo dico da tecnica del diritto che da qualche anno si occupa di difendere lavoratrici e lavoratori anche in tribunale contro i padroni. Con una certa coscienza di classe e di genere.

Se si può parlare della “femminilizzazione” del lavoro come di un processo di precarizzazione diffusa che ha reso anche gli uomini schiavi della “flessibilità” storicizzata nell’esistenza delle donne, c’è da agire un processo di “femministizzazione” delle relazioni di produzione e riproduzione, provando a stimolare, intraprendendo processi produttivi e relazionali etici e giusti in termini redistributivi di risorse e di funzioni, in cui il modello orizzontale, cooperativo e del mutuo soccorso prevale su quello verticale, fallocentrico, gerarchizzato, escludente, competitivo.

Le lotte per il welfare e il reddito universale sono lotte che riguardano intimamente le donne. In epoca postfordista, in cui alcuni lavori non vengono considerati tali neanche da alcuni a noi più vicini, la situazione diventa ancora più complessa.

Non si può non notare, però, anche una maschilizzazione delle relazioni sociali quando c’è il potere quale variabile fondamentale. Ad esempio, quel sistema di vessazioni e aggressioni verbali, fisiche e psicologiche che si verificano sui luoghi di lavoro, spesso corredate da demansionamenti e che vanno sotto il nome di mobbing, e che spessissimo si verificano a danno delle donne, capita che siano perpetrate anche dalle donne e non vengono riconosciute in tribunale, neanche da giudici donne.

Lo sciopero transnazionale femminista, sciopero dei e dai generi dell’otto marzo 2017, chiamato a partire dalla manifestazione e dall’assemblea romane, costituiscono il banco di prova di una solidarietà e di una cooperazione ancora tutte da costruire per sovvertire in modo sano quest’ordine costituto e costituire i presupposti e gli strumenti necessari per smarcarsi dal ricatto della sopravvivenza ed affacciarsi al godimento della vita, al di fuori di ogni rappresentazione eterodeterminata.

J. Derrida, Stati Canaglia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003, p. 55. ↩

Per una interessante archeologia del concetto di “democrazia” si veda l’articolo di P. Dardot e C. Laval Oligarchia contro democrazia. Incipit greco della governance neoliberale, qui. ↩

G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci Editore, Bari 2007. p. 61. ↩

G. Deleuze, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, Ombre Corte, Verona 2013, p. 111-112. ↩

Mi riferisco ad un intervento dell’avv. Carlo Guglielmi, mio maestro nell’ambito del diritto del lavoro, per il Forum diritti/lavoro in occasione di un convegno organizzato da USB dal titolo “Buon compleanno e lunga vita allo Statuto dei Lavoratori“, tenutosi il 20 Maggio 2011 a Bari, nell’Aula A. Moro, presso la facoltà di Giurisprudenza. L’associazione Forum dei diritti, proponeva una legge sulla democrazia sindacale, il tema dell’intervento si concentrava sulle evoluzioni storiche dell’art. 19, dello Statuto dei Lavoratori. ↩

Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale, Ediesse, Roma, 2015. ↩

Ivi, p. 68. ↩