di BENEDETTO VECCHI.

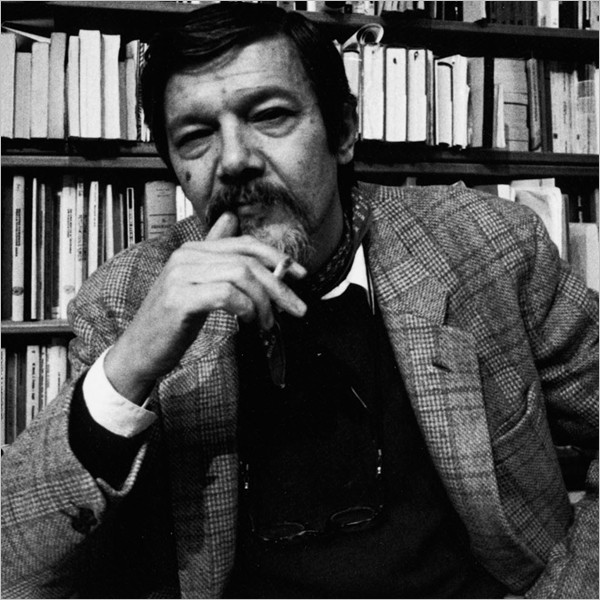

C’è un’espressione criptica che è circolata con insistenza nel variegato arcipelago della controcultura. È «fare rete». L’intellettuale, il militante, l’antropologo critico della modernità che meglio l’ha incarnata è Primo Moroni. Sapeva fare rete sin dagli anni ’60, quando militante del Partito comunista italiano era diventato una figura rilevante nell’industria culturale milanese. Primo sapeva mettere in relazione esperienze culturali tra loro diversissime, spesso indifferenti l’una con le altre.

Sapeva infatti trovare i punti di congiunzione, lavorando affinché funzionasse quell’indispensabile lavoro di «traduzione» affinché una esperienza potesse essere raccontata, illustrata, comunicata a chi non la conosceva. Con una particolarità che è rimasta una costante del suo essere intellettuale politico: una ricerca di punti di contatto senza cancellare le differenze, anzi valorizzandole quel lavorio di tessitura che pochi altri hanno saputo fare nella eterogenea e spesso rissosa sinistra extraparlamentare italiana.

Asimmetrie

Fare rete, per Primo, non significava quindi la ricerca ossessiva dell’omogeneità, del massimo comun divisore, bensì significava la ricerca del minimo comune multiplo. È stato cioè l’incarnazione di quel «maestro ignorante» che aboliva la distinzione gerarchica, dunque anche l’asimmetria di potere, tra docente e discente e che un filosofo come Jacques Rancière ha indicato come figura indispensabile per costruire un’organizzazione politica.

Primo Moroni era entrato giovane nella Fgci e faceva parte di un gruppo di flâneurs ribelli che si muoveva con agio nei quartieri della Milano operaia, dove era frequente che le tute blu convivessero con i sottoproletari, come allora erano qualificati gli uomini e le donne che conducevano una vita al confine tra legalità e illegalità. Li sapeva ascoltare, con una curiosità e partecipazione simile a quello degli storici orali che nel decennio del boom economico italiano cominciarono a percorrere in lungo e largo le valli di montagna rese marginali dalla modernizzazione capitalista; o che passeggiavano per i quartieri collocati oltre il confine della democrazia formale alla ricerca della continuità e della discontinuità nelle lotte operaie e sociali. Se ha un senso riproporre la conricerca come metodo politico, bisogna guardare a questo stile di ascolto e interrogazione della realtà. Non scriveva molto Primo, ma i suoi racconti, quasi sempre fatti attorno a un tavolo ingombro di bicchieri e bottiglie di vino e sul quale aleggiava il fumo delle troppe sigarette fumate, evocano le pagine indimenticabili che Danilo Montaldi e Cesare Bermani hanno dedicato a quel mutamento radicale del panorama sociale degli anni Sessanta. E se l’antropologo Ernesto De Martino parlava della scomparsa del mondo contadino come una apocalisse culturale, per Primo Moroni, figlio di migranti interni (i suoi genitori venivano dalla Toscana), la modernizzazione era intesa come un campo di possibilità della rivoluzione sociale e politica. Per questo aveva preso le distanze dal Pci. Non riusciva infatti a tollerare la ripetizione del sempre eguale che scandiva la militanza di partito.

L’obiettivo primario era infatti individuare un modello di rivoluzione sociale che sfuggisse al triste destino della sua involuzione autoritaria come era accaduto nel lungo Novecento.

Culture minoritarie

Da qui l’interesse alle culture politiche minoritarie nel movimento operaio – gli anarco-comunisti, i consiliaristi alla Pannokek, i luxemburghiani – che potevano essere piegate alla comprensione e all’azione politica radicale in un mondo sovvertito dallo sviluppo capitalista. Nel suo fare rete, un posto importante era occupato dalla produzione culturale. Gli anni Settanta, sono anche per Moroni un decennio di militanza politica di base, compresa i reiterati tentativi di dare vita a coordinamenti di piccole case editrici, di riviste in maniera tale da sfuggire alle politiche editoriali delle grandi case editrici, della distribuzione di libri e riviste. Il tutto a partire dalla prima sede della libreria Calusca.

Ci saranno storici e militanti che faranno una adeguata biografia completa di Primo Moroni, compreso il clima filosofico dove si era formato. È tuttavia doveroso ricordare il debito verso Danilo Moltaldi, Cesare Bermani, l’impegno nella rivista Primo Maggio, la collaborazione e amicizia con Sergio Bologna, Nanni Balestrini.

I centri sociali

Continuerà a «fare rete» anche durante il lungo inverno della sconfitta dei movimenti sociali. E diventerà un punto di riferimento per i primi centri sociali. Il Leoncavallo, ovviamente, ma anche e soprattutto per le esperienze di occupazione dei gruppi punk politicizzati e controculturali milanesi. La Calusca e il centro sociale Conchetta diventeranno tappe obbligate per chi era interessato al cyberpunk e ai primi gruppi hacker europei e italiani. Anche qui, il suo era un invito a non demonizzare le tecnologie e ad usarle senza tuttavia abbandonare la critica alla non neutralità della scienza e a svelare i rinnovati usi capitalistici delle macchine ormai informatiche e digitali. La tecnologie digitali come anche la critiche alle distopie cyberpunk erano cioè i terreni dal quali ripartire.

Continuerà a «fare rete» anche durante il lungo inverno della sconfitta dei movimenti sociali. E diventerà un punto di riferimento per i primi centri sociali. Il Leoncavallo, ovviamente, ma anche e soprattutto per le esperienze di occupazione dei gruppi punk politicizzati e controculturali milanesi. La Calusca e il centro sociale Conchetta diventeranno tappe obbligate per chi era interessato al cyberpunk e ai primi gruppi hacker europei e italiani. Anche qui, il suo era un invito a non demonizzare le tecnologie e ad usarle senza tuttavia abbandonare la critica alla non neutralità della scienza e a svelare i rinnovati usi capitalistici delle macchine ormai informatiche e digitali. La tecnologie digitali come anche la critiche alle distopie cyberpunk erano cioè i terreni dal quali ripartire.

La sconfitta, cioè, si era consumata, mentre le metropoli erano aggregati urbani distanti da quelli conosciuti durante la società industriale e le coordinate politiche del passato mostrano i segni dell’usura.

Anche in questa fase di possibile ripresa della politica radicale la metodologia di Primo Moroni è rimasta la stessa. «Fare Rete» significava trovare i punti di contatto tra realtà diverse, svolgere un lavoro di traduzione, senza tuttavia rinunciare al proprio punto di vista. Così durante gli sgomberi di Conchetta, del Leoncavallo, Primo invitava sì a resistere, ma al tempo stesso a gestire politicamente il conflitto anche quando questo significava scontrarsi con la polizia.

Quella che proponeva era un «riformismo radicale» che acconsentisse il consolidamento delle nuovo forme di aggregazione sociale in attesa che diventassero contropoteri. Per questo il fare rete poteva rinviare a un secondo momento la ricognizione delle nuovo cartografie delle classi sociali e delle forme di sfruttamento. Fare rete doveva cioè servire a guadagnare tempo, ad organizzare l’inorganizzato. Questo il punto di forza e al tempo stesso il limite del suo «fare».

Mappe urbane

Una figura politica e intellettuale rilevante, quella di Primo. Nella sua quarantennale esperienza di intellettuale e militante ha accumulato materiali che restituiscono un pezzo di Storia politica e sociale da salvaguardare e non disperdere. E questo lo fece anche negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, quando molti teorici della metropoli ipotizzavano una geografia sociale che poteva emergere ponendo al centro della scena pubblica chi era stato messo ai margini. Per Primo, invece, le mappe urbane delle trasformazioni potevano essere ricostruite ponendo al centro dell’attenzione i luoghi del conflitto sociale e di classe.

La tendenza, per usare un lessico politico da lui molto amato, potevi capirla solo se sceglievi come punto di osservazione i luoghi del conflitto, anche quando questo manifestava caratteristiche aliene e distanti da quelle dei gruppi e organizzazioni politiche «ufficiali» o anche eterodosse.

Ha scritto poco nella sua vita, Primo. Ha parlato tanto, tuttavia, e un incontro con lui apriva prospettive analitiche e teoriche inedite e creative. Un esempio, per tutti: L’orda d’oro scritto con Nanni Balestrini e la collaborazione di militanti degli anni Settanta indisponibili alla pacificazione della società italiana. Un libro dove il fare rete è metodo politico e teorico prezioso. E che si può fare rete, cioè tessere relazioni, anche nella sconfitta.

questo articolo è stato pubblicato sul manifesto il 31.03.2018