di LUCA NIVARRA.

«Un deputato della nobiltà ribattè: “Appunto perché non si considerava un furto, l’asportazione di legno avveniva così di frequente”. In base a questo lo stesso legislatore dovrebbe concludere per analogia che gli schiaffi sono frequenti per il fatto che non sono giudicati assassinî. Si decreti dunque che lo schiaffo è un assassinio»

K. Marx, Dibattiti sulla legge contro i furti di legna

SOMMARIO: 1. Dai “beni comune” al “comune”. – 2. Segue. – 3. Il referendum del 2011. – 4. Le occupazioni. – 5. I regolamenti comunali – 6. Conclusioni.

1. Contro ogni previsione, il tema dei beni comuni è riuscito, in un lasso di tempo relativamente breve, ad imporsi all’attenzione di una pluralità di specialismi e ad accumulare una bibliografia davvero imponente1. E non solo. Infatti, negli ultimi anni, si sono moltiplicati i casi di Comuni, anche di dimensioni medio-grandi, che hanno adottato regolamenti intesi a disciplinare l’uso dei beni comuni o che hanno ritenuto di accordare, a collettività più o meno estese, di cittadini, l’uso di luoghi, spazi ed edifici di proprietà pubblica. Un successo, dunque, anche se l’osservatore simpatetico non può non avvertire una certa insoddisfazione riconducibile, verosimilmente, alla perdurante difficoltà di isolare una nozione dai contorni definiti in misura tale da assicurare al sintagma un significato tendenzialmente univoco.

Come è noto esiste una definizione di beni comuni ed è quella offerta dal disegno di legge delega predisposto dalla c.d. “Commissione Rodotà” ai sensi della quale debbono considerarsi beni comuni «le cose che esprimono utilità funzionali all’ esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all’esercizio dell’azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette saranno definite dal decreto delegato».

Pur non essendosi tramutata in norma, questa definizione ha comunque rappresentato un punto di riferimento per quanti siano intervenuti nel dibattito; tracce più o meno consistenti di essa, inoltre, si ritrovano nei vari “Regolamenti” municipali a cui ho fatto cenno in precedenza. È innegabile, tuttavia, che essa presenti alcune evidenti criticità apprezzabili sotto un triplice profilo: giuridico, economico (nel senso di scienza economica) e politico. Sotto il profilo giuridico questa definizione (che, beninteso, avrebbe potuto essere corretta e migliorata nella sede parlamentare, costituendo essa un punto di partenza piuttosto che un punto d’arrivo) presenta un problema piuttosto grave, ovvero l’essere congegnata in modo tale da istituire una categoria di beni (i “beni comuni”, appunto) dai confini non rigidamente predeterminati. A fondare la classe dei beni comuni, infatti, è la proprietà di esprimere «utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», ovvero una proprietà che non corrisponde ad un dato di realtà, ma che può essere integrata solo attraverso la mediazione dell’interprete, al quale spetta il compito, assai delicato, di concretizzare il significato di «diritti fondamentali» e di «libero sviluppo della persona». Un’operazione non facile (in particolare nel secondo caso), tipica delle norme a fattispecie aperta nelle quali, attraverso l’impiego di una clausola generale, viene devoluto al giudice il compito di concretizzare i presupposti fattuali della regola, o dell’insieme delle regole, previste dal legislatore. In altri termini, salvo che per quelli espressamente enumerati nel corpo della definizione, per tutti gli altri lo status di bene comune è rimesso alla discrezionalità del giudice: ciò che implica un’evidente problema di costituzionalità della disposizione, in ragione degli stringenti limiti posti al diritto di proprietà dalla disciplina ivi prefigurata2.

Dal punto di vista dei suoi rapporti con la scienza economica, la definizione di beni comuni proposta dalla “Commissione Rodotà” si rivela del tutto asimmetrica. Con questo non voglio dire che sia sbagliata, quasi a voler riconoscere un pri- mato ad uno specialismo che non ha bisogno di ulteriori ricono- scimenti per rafforzare la considerazione di se medesimo. Il punto è che la promiscuità terminologica genera una inevitabile ambiguità concettuale e, quindi, rende difficile la comprensione dei problemi di sostanza di volta in volta evocati attraverso l’uso di formule linguisticamente identiche. Ad es., nell’idioletto della Commissione “Rodotà”, il sintagma “beni comuni” designa beni di cui si reputa giusto, doveroso, opportuno, o addirittura neces- sario, assicurare una fruizione collettiva; nell’idioletto della scienza economica, lo stesso sintagma sta ad indicare beni non escludibili ma rivali quanto al consumo, sicché buona parte delle cose che figurano nel catalogo “Rodotà” potrebbero essere considerate beni privati (cioè escludibili e non rivali). Come si vede, nel primo caso saremmo in presenza di un uso prescrittivo della categoria (e non semplicemente nel senso che se alcuni beni sono beni comuni i loro proprietari sono destinatari di precetti limitativi delle prerogative che la legge, di regola, assegna ai titolari del diritto di proprietà, ma nel senso, ben più forte e sul quale ho richiamato l’attenzione in precedenza, che alcune cose debbono essere trattate alla stregua di beni comuni); nel secondo caso, viceversa, ci troveremmo al cospetto di un uso descrittivo della nozione3.

Questa asimmetria non investe il solo piano degli usi linguistici: essa rinvia anche ad un orizzonte di questioni del tutto eterogenee. La definizione di “beni comuni” che rinviene dalla Commissione “Rodotà” è funzionale alla articolazione di una disciplina giuridica finalizzata ad assicurare la «fruizione collettiva» di tali beni4. Si tratta di un obiettivo certamente condivisibile ma, in sé considerato, abbastanza innocuo, tenuto conto della circostanza che il nostro ordinamento giuridico conosce già diverse specie di beni privati (nel senso di proprietà di soggetti privati) sottoposti a vincoli che limitano o restringono le tipiche prerogative dominicali in ragione della esigenza di assicurare ad una più ampia platea di cittadini il godimento di quei beni (si pensi ai beni culturali, a quelli ambientali, ai beni paesaggistici)5. I “beni comuni” della Commissione Rodotà, in definitiva, rappresentano la generalizzazione di quei precedenti: e, se non fosse per le modalità tecnicamente discutibili attraverso le quali questo risultato viene raggiunto (ho già accennato alla probabile incostituzionalità di una norma che riconosce al giudice il potere di ampliare la classe dei beni comuni oltre i confini segnati dal Register legislativo), risulterebbe davvero difficile comprendere le ragioni per le quali attorno ai beni comuni si sia sviluppata una discussione tanto animata (per alcuni aspetti animosa) che ha trasceso di gran lunga il piano della mera analisi teorica6. Il punto è che, con ogni probabilità, a seguito degli accadimenti indicati alla nt. 6, e, in particolare, del referendum sull’art. 23-bis del Decreto “Ronchi”, l’asse del discorso si è spostato dalla fruizione alla gestione, ovvero dal terreno, tutto sommato innocuo, o, in ogni caso, già noto ai giuristi, delle limitazioni del diritto di proprietà su un bene intese a concretizzarne la «funzione sociale» di cui all’art. 42, co. 2 Cost., a quello, anche sotto il profilo politico ben più incandescente, della organizzazione di una risorsa produttiva (qui il riferimento costituzionale sarebbe piuttosto quello offerto dall’art. 43 Cost.)7. Questo riposizionamento dell’ordine discorsivo evocato dalla locuzione “beni comuni” ha, per un verso, generato una certa confusione (alimentata anche dal continuo richiamo agli esiti dei lavori della Commissione “Rodotà”, spesso evocati durante la campagna referendaria quale suggello tecnico-culturale della tesi abrogazionista), per altro verso ha sancito la prevalenza della prospettiva economica (nel senso della scienza dell’economia) per la quale, come si è visto, i beni comuni, in quanto caratterizzati dalla non escludibilità e dalla rivalità nel consumo porrebbero (come paradigmaticamente illustrato dalla celebre tragedia hardiniana) uno specifico problema di allocazione/gestione dello stock in vista di un attingimento calibrato dei flussi.

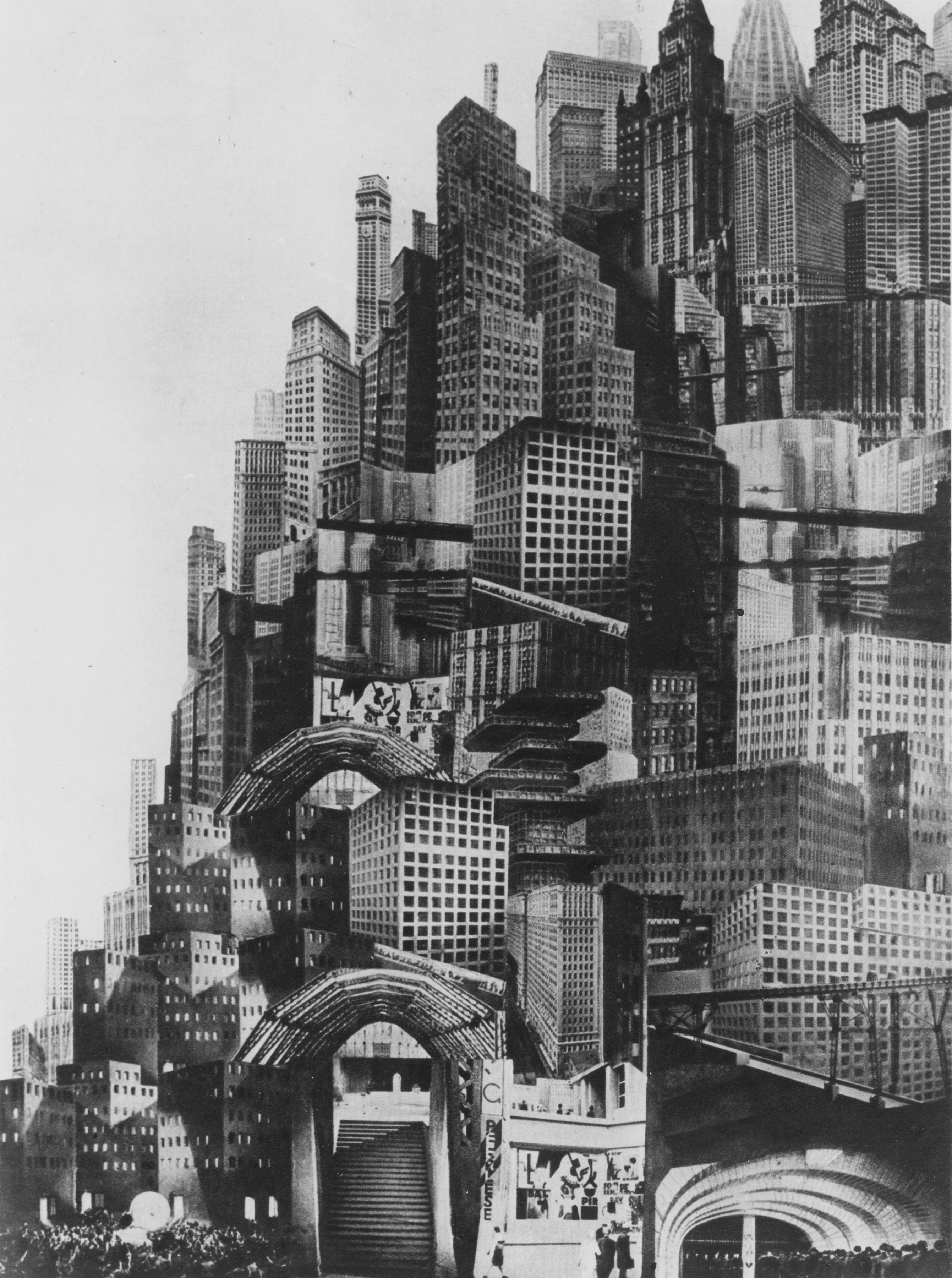

L’aspetto davvero curioso della traiettoria che stiamo descrivendo è che, ad un certo punto, essa incrocia una fase di effervescenza sociale rappresentata dalle occupazioni di spazi e luoghi abbandonati da una proprietà (pubblica e privata) assentei- sta. È fuor di dubbio che pratiche di questo genere siano illegali, sebbene non siano mancati i tentativi, generosi ma vani, di trovare per esse un qualche appiglio normativo, magari illuminato dal richiamo ad una clausola della “funzione sociale” sempre più stiracchiata, che consentisse di neutralizzare la prevedibile reazione giudiziaria dei proprietari8. Il punto, ripeto, non è questo. Il punto è che le occupazioni hanno rappresentato un laboratorio di sperimentazione del “comune” di un bene in cui l’accento cadeva sulla sua gestione prima ancora che sulla sua fruizione. È evidente quanto grande sia la distanza che separa il divenire comune di questi beni (solo per fare qualche esempio: il Teatro Valle a Roma, l’ex Colorificio a Pisa) dai beni comuni della teoria economica i quali, come si è visto, sono tali in ragione di talune loro caratteristiche oggettive. Del resto, appunto, questi beni “diventano” comuni a seguito di un’attività nella quale, a seconda dei punti di vista, potrà ravvisarsi un’infrazione alle regole giuridiche o una prassi istitutiva di un ordine alternativo, ovvero entrambe le cose: ma in ogni caso, mentre l’essere comuni dei beni comuni canonicamente intesi è (o viene rappresentato alla stregua di) un dato di realtà, per i beni oggetto di occupazione vi è un “prima” (la proprietà) e un “dopo” (il “comune”). Non solo: perché mentre nel caso dei beni comuni della scienza economica, il fatto che essi siano comuni è all’origine dell’interrogazione in ordine alla loro allocazione ottimale (Hardin, nella duplice variante proprietà privata – regola eteronoma/Ostrom), nel caso dei beni resi comuni dalle occupazioni, il loro essere comuni si identifica senza residui con le modalità (comunitarie) che ne contrassegnano la gestione.

Tuttavia, è indubbio che in entrambi i casi al centro della scena stia il modo in cui si amministra una risorsa e non sem- plicemente il modo in cui si limita un diritto di proprietà. Semmai – ed è con riguardo a questo ulteriore profilo che i beni comuni “economici” ed i beni comuni “benicomunisti” tornano a rivelare una differenza, che si aggiunge a quelle, di ordine per così dire strutturale segnalate appena più sopra – si può dire che mentre per i primi la questione decisiva è costituita dall’efficienza, per i secondi il valore, o l’obiettivo, di riferimento è co- stituito dalla democrazia. Sul punto torneremo da qui a breve. Ad ogni modo, dovrebbe a questo punto risultare chiaro che la definizione di “beni comuni” contenuta nell’articolato della bozza di disegno di legge-delega a suo tempo elaborato dalla Commissione “Rodotà” appare, come si dice, del tutto superata dal dibattito e dagli eventi successivi, che hanno portato alla ri- balta il problema relativo alla gestione di un bene, comune ex ante per gli economisti, comune ex post per i benicomunisti.

2. Come ho già ricordato, in sede di teoria economica, i beni comuni sono quei beni caratterizzati dalla non escludibilità (nozione non immune da un certo grado di vaghezza) e dalla riva- lità nel consumo. La contestuale ricorrenza di queste due qualità pone il problema (“tragico”) della preservazione del bene da comportamenti opportunistici che, ove protratti nel tempo, potrebbero determinare l’esaurimento dello stock. La risposta classica al problema è quella a suo tempo indicata Hardin e consiste nell’assoggettamento dei beni comuni ad un regime di tipo proprietario, ovvero il ricorso ad una regolamentazione coercitiva eteronoma, grazie alle quali, introdotta l’escludibilità, viene po- sto rimedio alla rivalità, semplicemente eliminandola. L’altra ri- sposta, concepita in alternativa alla prima, è quella elaborata da Elinor Ostrom in una serie di studi ormai ben noti, tra cui, in particolare, il celebre “Governare i beni collettivi”9 che le sono valsi il Premio Nobel per l’Economia nel 1999. Anche in questo caso il bene viene reso escludibile ma la tecnica adottata per raggiungere questo risultato è radicalmente diversa da quella propugnata dall’indirizzo prevalente, sulla scia di Hardin: infatti, secondo la Ostrom, la soluzione consisterebbe nell’istituzione e nell’applicazione di un sistema di regole piuttosto complesso che, funzionando da vettore di informazioni tra tutti gli utilizzatori del bene, limiterebbe l’estrazione dei flussi e favorirebbe la conservazione della risorsa10. A scanso di equivoci, è bene precisare che anche la proprietà è un sistema di regole, di cui la parola che le riassume è solo una versione breviloquia: i fatti in presenza dei quali taluno è abilitato a porre in essere certi comportamenti su un bene (usarlo, venderlo, gettarlo via: fatti costitutivi del diritto di proprietà), i fatti al verificarsi dei quali quei comportamenti cessano di essere possibili o leciti (fatti estintivi del diritto di proprietà), l’individuazione, sia pure per sommi capi, delle tipologie di comportamenti consentiti al titolare del diritto (i poteri del proprietario), i rimedi accordati al titolare del diritto (la tutela giurisdizionale del diritto proprietà): tutto questo insieme di elementi costituisce oggetto di una regolamentazione giuridica piuttosto accurata che prende il nome di proprietà (del resto il contenuto del Titolo II del Libro III del codice civile italiano corrisponde alle teste di capitolo che ho appena indicato).

Dunque, proprietà hardiniana e “comune” ostromiano sono entrambi sistemi di regole i quali condividono l’obiettivo di istituire l’escludibilità quale antidoto alla (disastrosa) rivalità nel consumo: e, tuttavia, come ho già detto, questo risultato viene affidato a strumenti molto diversi, con la conseguenza che men- tre nel primo caso la gestione del bene verrà attribuita ad un solo soggetto (il proprietario), nel secondo caso, viceversa, a servirsi della risorsa saranno tutti i membri di una data collettività. Come si spiega questa differenza che, se rimanessimo entro l’orizzonte della escludibilità, riuscirebbe incomprensibile? La risposta, piuttosto semplice, è che il paradigma proprietario non è pensato solo in funzione della tutela della integrità materiale del bene, perseguendo esso (ma qui andiamo oltre Hardin) un’ulteriore, e almeno altrettanto rilevante finalità, che è quella di promuovere, con l’apprestamento di un unico centro decisio- nale, l’abbattimento dei costi di transazione. Supponiamo, in- fatti, che il celebre pascolo sia trattato alla stregua di un bene collettivo nel senso descritto dalla Ostrom: chiunque se ne volesse procurare la disponibilità (sempre che tra le regole del “comune” non ve ne sia una che lo renda inalienabile), dovrà aspettare che la comunità degli utilizzatori esperisca tutte le procedure previste dal sistema perché l’appezzamento di terreno gli venga infine alienato. In altri termini, l’omogeneità funzionale dei due paradigmi è solo apparente o, se si preferisce, parziale: perché l’escludibilità per via proprietaria implica, occultata, l’attribuzione al dominus del potere di disporre autocraticamente del bene, mentre l’escludibilità per via comunitaria implica un notevole incremento dei costi di transazione, se non addirittura la forma più radicale di escludibilità, ovvero il suo espianto dalla circolazione giuridica. Si può anche dire che mentre la prima forma di escludibilità guarda al bene come ad un valore di scambio, la seconda forma di escludibilità guarda al bene come ad un valore d’uso; o, ancora, che nel primo caso l’escludibilità è in funzione del mercato, mentre nel secondo caso essa ha come corollario la tendenziale collocazione del bene extra commercium. È chiaro, a questo punto, che la scelta a favore dell’uno o dell’altro dei due modelli è tutt’altro che neutra nella misura in cui, tra gli effetti che ne possono derivare, vi è quello, davvero decisivo, della permanenza del bene sul mercato o della sua, almeno tendenziale, fuoriuscita.

Siamo arrivati, così, alla questione cruciale sottesa alla que- relle intorno ai beni comuni. Nella prospettiva della Commissione “Rodotà”, i beni comuni individuano una categoria dai contorni non soltanto molto ampi ma anche molto sfumati (ciò pone i problemi di costituzionalità della norma ai quali accennavo in precedenza) caratterizzati da una serie di limiti alle prerogative del proprietario finalizzati ad assicurare la fruizione collettiva del bene. Questi limiti possono incidere sul suo valore venale (è chiaro che una collezione di opere d’arte, soggetta al vincolo della apertura al pubblico per un certo numero di ore settimanali può risultare meno appetibile di quanto lo sarebbe ove libera da quel gravame): tuttavia, essi non determinano l’espianto del bene dal mercato, né attraverso la previsione di una regola di indisponibilità (extracommercialità de iure) né at- traverso l’istituzione di un regime foriero di un vertiginoso in- cremento dei costi transattivi (extracommercialità de facto)11. Se, però l’asse del discorso si sposta dal piano della fruizione (collettiva) a quello della gestione (collettiva) come specifica modalità di introduzione della escludibilità, ciò che finisce per emergere è proprio lo statuto dei beni comuni come beni de facto resi incommerciabili da costi di transazione troppo elevati. Naturalmente la Ostrom non pensava ad una società di beni comuni, individuando questi ultimi, nella sua prospettiva, soltanto una modalità, (operativamente circoscritta) alternativa a quella proprietaria, di soluzione della tragedia: il discorso, però, cambia del tutto se quel modello, come nella proposta benicomunista, viene generalizzato sino al punto da assumere i connotati di una organizzazione sociale fondata sul valore d’uso piuttosto che sul valore di scambio, e, dunque, radicalmente contrapposta all’assetto capitalistico oggi dominante.

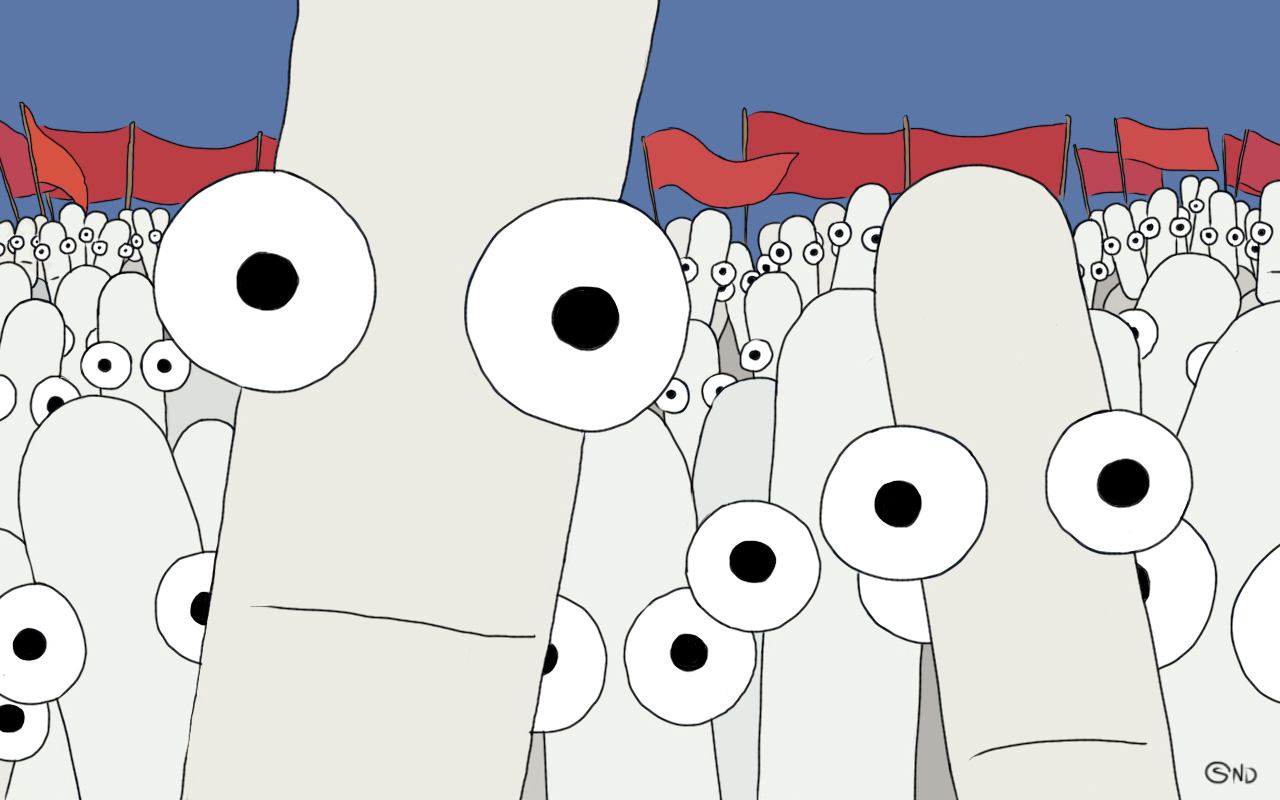

Questo spiega la ragione per la quale, non sempre ma per lo più, il dibattito sviluppatosi da noi intorno ai beni comuni abbia assunto toni così tanto accesi. Lungi dal rimanere confinata entro il perimetro di un accademico confronto delle idee, la controversia ha investito il piano politico-ideologico perché, in realtà, non del solo modo in cui rendere escludibile un bene si discuteva, ma della superiorità di un modello di società su un altro. I fautori dell’uno (quello market oriented) hanno avuto buon gioco a denunciare il cattivo utopismo e la inconsistenza teorica delle posizioni dei benicomunisti, mentre questi ultimi, dal canto loro, si sono sbizzarriti nella denuncia delle pratiche appropriative ed estrattive dell’odierno capitalismo della rendita. In questo quadro, segnato dalla contrapposizione di Weltanschauungen sostanzialmente irriducibili, si inseriscono i fatti, quelli che, forse e in una certa misura, sono orientati dalle idee ma non sono le idee né nascono dalle idee essendo a queste totalmente irriducibili e che, semmai, delle idee possono rappresentare la verifica in concreto, l’equivalente storico-sociale dell’esperimento scientifico: nel nostro caso, il referendum del 2011, le occupazioni e i regolamenti comunali in materia di beni comuni.

3. Il referendum aveva un oggetto alquanto circoscritto – l’abrogazione dell’art. 23-bis del c.d. “Decreto Ronchi” che rendeva sostanzialmente eccezionale la possibilità per gli enti locali di avvalersi di forme di gestione pubblicistica del servizio, non- ché quella di una parte dell’art. 154, comma 1 d.lgs. 152/2006 (c.d. “Codice dell’Ambiente”) la quale riservava al gestore del servizio una quota fissa di remunerazione del capitale pari al 7%. Per quanto concerne il primo quesito, la netta prevalenza del “SI” si è limitata a ripristinare l’equivalenza delle tre forme di gestione (pubblica, privata, mista) già sancita, sulla scorta del diritto comunitario e, dunque, inclusiva del “controllo analogo” previsto per le gestioni pubblicistiche, dal T.U.E.L. Molto più spinosa – tanto è vero che essa è ancora sostanzialmente aperta – la questione sollevata dall’abrogazione della norma sulla remu- nerazione del capitale perché in questo caso il quesito referendario toccava il cuore dei processi di privatizzazione del servizio idrico, rappresentato dal passaggio, anche questo di derivazione comunitaria, da un sistema di fiscalità generale ad un sistema retto dal principio del full cost recovery. In base a tale principio, il finanziamento del servizio idrico integrato può attuarsi esclusivamente attraverso la tariffa, nel senso che ogni voce di costo deve trovare corrispondenza nel prezzo finale applicato agli utenti: sicché sotto questo profilo, la circostanza che la gestione sia affidata ad un soggetto pubblico o ad un soggetto privato è del tutto indifferente, essendo la struttura tariffaria in linea di massima vincolata alla struttura dei costi. Ne discende, sempre in linea teorica, che l’erogazione di un servizio soggetto al full cost recovery non dovrebbe comportare profitti ma solo economicità della gestione, risultando, dunque, assai poco attrattiva specie in una realtà come quella italiana dove le condizioni critiche in cui versa il servizio idrico sotto il profilo delle infrastrutture impone ai gestori investimenti assai onerosi. Da qui la previsione di una quota fissa di remunerazione del capitale investito che dovrebbe invogliare i privati ad entrare nel settore.

Dal punto di vista politico, gli effetti del referendum sono stati assai contenuti, se non addirittura nulli. Nessuna delle forze politiche presenti in Parlamento ha ritenuto di raccogliere il segnale che proveniva dalla consultazione popolare e, anzi, a distanza di poco più di un mese dal voto e di un paio di setti- mane dall’approvazione presidenziale dell’esito elettorale, le Camere adottarono un decreto legge che, sostanzialmente, reintroduceva la disciplina appena abrogata, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale proprio per contrarietà all’art. 75 Cost. In realtà, l’unico effetto pratico del referendum è stata la trasformazione di “ARIN S.p.A.” (la società che a Napoli gestiva il servizio idrico interamente partecipata dal Comune) in “ABC” azienda speciale: un risultato significativo ma limitato. La legislazione più recente, poi, si muove nel senso della creazione di grandi aggregazioni imprenditoriali destinate ad ope- rare su scala regionale (passaggio dalla gestione unitaria alla gestione unica): una scelta che, tenuto conto del modo in cui si presenta il quadro italiano, sembra preludere inevitabilmente ad un rafforzamento della presenza dei privati nel settore.

Infine, sul piano culturale, la discussione che ha preceduto, accompagnato e seguito il referendum ha posto al centro dell’attenzione il tema della partecipazione democratica alla gestione dei servizi locali. Consapevole dei limiti, strutturali e contingenti, del “pubblico” tradizionalmente inteso, l’indirizzo “benicomunista” ha fortemente sottolineato l’esigenza di una sburocratizzazione della gestione (necessaria almeno quanto la battaglia contro la privatizzazione) da conseguirsi attraverso la sua apertura ai cittadini in forme inedite rispetto alla configurazione canonica della governance aziendale. È stato questo il primo terreno di coltura del “comune” come “oltre” rispetto al “pubblico” e al “privato”, sebbene, poi, sul piano dell’innovazione istituzionale gli esiti siano stati abbastanza modesti con la conseguenza che, spesso, la rivendicazione del “comune” ha finito per tradursi nella mera rivendicazione di una gestione pubblicistica del servizio considerata, in definitiva, il male minore.

4. Il “comune” e la democrazia sono le parole d’ordine che ispirano il movimento delle occupazioni. Un fenomeno che ha interessato la Penisola, da Nord a Sud e che ha riguardato varie tipologie di beni, pubblici e privati (nel senso giuridico del termine), tutti accomunati da una condizione di sostanziale abbandono da parte della proprietà. Ho già detto che sul piano dello stretto diritto, queste prassi sono illegali, sicché non mette conto tentarne improbabili difese sul terreno del diritto positivo. Molto più interessante vedere, sia pure per sommi capi, in che rapporto esse stiano con la nozione classica di beni comuni richiamata in precedenza e se sia possibile ricavare qualche spunto per la elaborazione di una modellistica alternativa, o anche semplicemente integrativa, a quella dominante.

In primo luogo, va osservato come le occupazioni rappresentino la risposta ad una tragedia di segno esattamente opposto rispetto a quella descritta da Hardin. Non si tratta esattamente della tragedia degli anticommons di cui parla Heller, ma di qualcosa perfino più grave e traducibile nella perdita secca di efficienza e, dunque, di ricchezza sociale determinata dalla totale inutilizzazione del bene. È ben noto che, secondo la configurazione tradizionale del diritto di proprietà, tra le prerogative del dominus vi è il mancato esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, con la conseguenza che, al netto dell’ipotesi dell’usucapione, la quale, però, dal canto suo, implica il contestuale esercizio di quei poteri in via di fatto da parte di un terzo, l’inerzia non è certo causa di estinzione del diritto e, tanto meno, del suo trasferimento a persona diversa dall’originario proprietario12. Al di là delle declamazioni di ordine ideologico, la ragione di questa scelta del legislatore è che la previsione dell’inerzia come causa di perdita del diritto avrebbe un costo troppo elevato in termini di certezza del diritto (oggettivo e soggettivo): e poiché, come si dice, la proprietà gode di una tutela istituzionale, l’ordinamento giuridico riversa sulla collettività le perdite di efficienza generate dall’inerzia. Resta il fatto che, indipendentemente dalla circostanza che simili condotte siano lecite in ragione di una scelta di sistema, esse rappresentano un chiaro esempio di cattivo funzionamento dell’escludibilità per via proprietaria. Sotto questo profilo, le occupazioni possono essere considerate un tentativo (reso precario dalla loro illegalità) di sostituire ad una escludibilità inefficiente una escludibilità funzionante. Deve essere ben chiaro, tuttavia, che, ancora una volta, le due forme di escludibilità – quella istituita per via proprietaria e fallita a causa dell’inerzia del titolare del diritto e quella istituita per via di un’occupazione alla quale fa seguito la costruzione, secondo procedure democratiche più o meno formalizzate, di un sistema di regole intese a disciplinare l’accesso e la fruizione del bene occupato – non sono omogenee. Come si è vi- sto, l’escludibilità proprietaria, se in prima battuta, è funzionale alla preservazione della risorsa, in ultima analisi risponde ad un’esigenza di tutela di quest’ultima in quanto valore di scambio; mentre l’escludibilità comunitaria segna, anche nel caso delle occupazioni, una netta prevalenza del valore d’uso: tanto più che, nel caso di spazi o edifici del tipo di quelli occupati ne- gli anni scorsi (teatri, palestre, capannoni industriali ecc.), il problema della rivalità nel consumo si pone in termini assai meno drammatici che non nel caso di pascoli, aree di pesca e bacini idrici. Si tratta, in definitiva, di regolare l’accesso a questi immobili secondo criteri che non è facile ordinare in una tassonomia rigorosa ma che sostanzialmente rispondono all’esigenza di collegare la presenza all’interno dell’area occupata con una qualche forma di impegno nella conservazione dell’immobile e nelle attività di vario tipo (culturali, ricreative, di sostegno al territorio e ai suoi abitanti ecc.) che vengono promosse dalla comunità degli occupanti.

Del resto, nel caso di beni occupati in quanto non utilizzati da una proprietà assenteista, il primato del valore di scambio si manifesta con particolare chiarezza. Infatti, al netto della teorica possibilità che la multinazionale di turno, dismessa un’area industriale a seguito di delocalizzazione del core della sua attività, torni a farne un uso produttivo, è evidente che il suo resi- duo, ma corposissimo, interesse si collega alla destinazione di quell’area al mercato immobiliare, nelle varie forme in cui questo può accadere. In altre parole, per usare una formula di comodo, in casi del tipo di quello di cui ci stiamo occupando, l’in- differenza della legge a fronte dell’inerzia del proprietario tutela la conversione del profitto in rendita: ed è esattamente contro questa prospettiva che il movimento delle occupazioni insorge, sottraendo all’imprenditore in procinto di diventare rentier la disponibilità del bene per destinarlo ad un uso sociale. Prende corpo, in questo modo, un nuovo significato della locuzione “beni comuni” che incorpora, oltre al riferimento alla modalità comunitaria di introduzione dell’escludibilità (qui ricorrente nella forma debole alla quale accennavo in precedenza), anche la destinazione del bene al soddisfacimento di bisogni che fanno capo ad una platea più ampia di quella composta dai soli gestori della risorsa. In altri termini, mentre il “comune” ostromiano è caratterizzato da una piena identità di gestori e di utilizzatori, il “comune” degli occupanti si caratterizza, viceversa, per una divaricazione delle due categorie che, però, non sono rigidamente separate, nel senso che gli utilizzatori (ad es., i membri delle famiglie con bambini che si avvalgono del doposcuola possono entrare a far parte del gruppo dei gestori mentre, per converso, anche coloro che compongono il nucleo originario dei gestori possono avvalersi dei servizi erogati attraverso la gestione comunitaria del bene).

Questa circolarità e mobilità di gestori ed utilizzatori cattura, a mio avviso, un aspetto non secondario del “comune” da intendersi, questa volta, come tertium genus e alternativa radicale al “privato” e al “pubblico”. Il “comune”, in questa ulteriore accezione, ha incrociato il dibattito sui “beni comuni” in un rapporto non sempre lineare né pacifico e, grazie ad alcune opere di notevole livello teorico, è diventato uno dei possibili canali di un pensiero critico in forte contrapposizione con lo stato di cose esistente13. Se riportato sulla scala del fenomeno di cui ci stiamo occupando – quello delle occupazioni – i tratti che il “comune” rivela sono fondamentalmente due: per un verso, esso, pur con- dividendone la orizzontalità delle relazioni che vi si istaurano, si distingue dal “privato” (sfera sociale assoggettata alla giurisdizione della proprietà privata) nella misura in cui l’accesso ai va- lori d’uso si attua per il tramite di un medium diverso dallo scambio monetario; per altro verso, si distingue dal “pubblico”, con il quale pure condivide l’eccedenza rispetto alla dimensione puramente individuale, in ragione del suo totale ripudio di quella trascendenza ineliminabilmente autoritaria che si annida nel paradigma dell’“interesse pubblico”, costitutivo dell’esperienza moderna della sovranità e dello stato. Se il “privato, dunque, è il regno di un’orizzontalità che si costruisce attorno alla proprietà e al mercato, e il “pubblico”, dal canto suo, è il regno di un collettivo traviato dalla verticalità del potere, il “comune”, in questa prospettiva, si presenta come il regno del valore d’uso e della democrazia radicale, irriducibilmente “oltre” i due ambiti attorno ai quali si è plasmato lo spazio sociale della modernità.

5. Alcune amministrazioni comunali hanno ritenuto di dotarsi di regolamenti in materia di beni comuni14. Dal punto di vista definitorio, questi Regolamenti si collocano, con qualche variazione, sulla falsariga della formula a suo tempo adottata dalla Commissione “Rodotà”: tuttavia, nel caso di specie, l’impatto sulla certezza del diritto è assai minore nella misura in cui la definizione è servente rispetto all’obiettivo di assegnare a gruppi o comunità di cittadini spazi o immobili di proprietà dello stesso Comune. In altri termini, mentre i “beni comuni” della Commissione “Rodotà” erano destinati, ove introdotti nel codice civile, a generalizzare un sistema di limiti alla proprietà privata (e, proprio per questa ragione, l’uso, in sede di definizione della categoria, di concetti indeterminati e, pertanto, rimessi alla discrezionalità del giudice, avrebbe potuto mettere la norma a rischio di illegittimità costituzionale), i “beni comuni” dei Regolamenti, la definizione che di essi forniscono questi ultimi sono, nella sostanza, interna corporis ad un procedimento amministrativo che gli stessi “Regolamenti” disciplinano piuttosto minuziosamente.

Dal punto di vista dell’architettura istituzionale a cui sembrano voler alludere, questi “Regolamenti”, mossi dalla esigenza primaria di coinvolgere segmenti di cittadinanza attiva nella gestione di risorse pubbliche altrimenti destinate, verosimilmente, a deperire in una condizione di sostanziale abbandono, si ispirano ad un’idea, certamente interessante, di fruizione partecipata secondo regole democratiche, l’adozione e l’osservanza delle quali rappresenta, per quanti aspirino ad acquisire la disponibilità del bene, una precondizione irrinunciabile della stipula di quel patto di condivisione con l’Amministrazione comunale che, sia pure con nomi diversi, è sempre presente nei documenti di cui ci stiamo occupando. Si tratta di un “uso alternativo” della demanialità, da salutare certamente con favore tanto più che, come si è visto, esso si impernia su una inedita strategia di ampliamento a nuovi territori (quello della gestione/fruizione di uno spazio o di un immobile) della partecipazione democratica dei cittadini: tuttavia, la circostanza che i beni in questione siano già beni pubblici (nel senso di beni di proprietà pubblica) e, quindi, in quanto tali, sottratti alla circolazione mercantile, rende l’espe- rimento poco interessante se riguardato nell’ottica della contrapposizione, portata in luce in precedenza, di valore d’uso e valore di scambio.

6. Alla luce delle considerazioni che si sono venute svolgendo sin qui, è possibile affermare che la locuzione “beni comuni” (oltre ad essere un sintagma di uso corrente nell’ambito della scienza economica, dove sta a denotare beni caratterizzati dalla non escludibilità e dalla rivalità nel consumo) designa almeno quattro distinti ambiti tematici che si sono imposti, negli ultimi anni, all’attenzione dei cultori di alcune discipline specialistiche (giuristi, filosofi, economisti) e, almeno fino ad un certo momento, di ampi settori della pubblica opinione. Tuttavia, proprio questa sua eccedenza “politica” ha favorito un impiego indifferenziato e, spesso, triviale, della formula, con il risultato che anche in sede scientifica “beni comuni” ha finito per assumere un significato vago e impreciso, tendenzialmente inidoneo ad individuare con esattezza l’oggetto della discussione: una deriva, questa, che si è andata ad aggiungere, aggravandola, alla indeterminatezza che già di tutto principio, bisogna pur riconoscerlo, affettava la formula, andata incontro, dal canto suo, ad una fortuna del tutto imprevista15.

1) Il primo ambito tematico, ed il correlativo ordine di questioni, è individuato dalla definizione che di “beni comuni” pro- pone la bozza di disegno di legge delega messa a punto, nel 2008, dalla Commissione “Rodotà”. Sulla base di tale definizione (impregiudicato il punto relativo alla estensione della classe dei beni comuni), quello dei beni comuni si prospetta come un problema, complessivamente abbastanza banale, di limiti alla proprietà (privata e pubblica) intesi ad assicurare una fruizione estesa di utilità (o porzioni di utilità) considerate cruciali per la buona qualità della vita di un gruppo sociale. Dico complessivamente banale perché, come ho già ricordato in precedenza, il nostro ordinamento giuridico conosce già da tempo numerosi esempi di beni che, a causa della loro rilevanza sociale, vengono assoggettati ad un regime vincolistico. Diverso, e certo meno banale, è il problema relativo alle modalità di individuazione delle singole tipologie di beni da includere nella classe dei beni comuni: problema che la definizione in esame risolve (in realtà aggrava) avvalendosi del riferimento a clausole generali (“diritti fondamentali”, “libero sviluppo della personalità”) che lasciano ampio spazio alla discrezionalità del giudice. Si tratta, però, di un mero problema di tecnica legislativa che avrebbe potuto risolversi o attraverso una diversa formulazione della norma o attraverso una interpretazione della stessa che, per la parte in cui i beni comuni eccedevano il perimetro delle tipologie puntualmente indicate, rimettesse (sulla base di una lettura conforme a Costituzione) l’integrazione della classe direttamente al legislatore e non al giudice16.

2) Un secondo ordine di questioni, imposto dal referendum del 2011, concerne la possibilità di riorganizzare su basi democratiche la gestione dei servizi pubblici locali. Sul versante benicomunista l’elaborazione al riguardo è rimasta un po’al palo non andando oltre la previsione di una partecipazione popolare alla governance societaria (si v., ad es., il Titolo III dello Statuto di “ABC”, l’azienda speciale che gestisce il servizio idrico a Napoli); sul versante “riformista” il contributo più significativo viene da quegli studiosi di “economia civile” i quali immaginano, per i servizi pubblici locali, una gestione nelle forme della società cooperativa17.

3) Nel dibattito nostrano che si è sviluppato attorno ai beni comuni, poi, si è affacciato, ad un certo punto, anche l’uso tecnico della locuzione, quello proprio della scienza economica. Del resto, era inevitabile che la messa in circolo, in un significato non sovrapponibile all’uso consolidato presso uno speciali- smo autorevole, di una formula molto familiare agli economisti spingesse, direi comprensibilmente, questi ultimi a ricordare a tutti che comuni sono quei beni caratterizzati dalla non escludibilità e dalla rivalità nel consumo. Ora, al netto della supponenza che, almeno in alcune occasioni, ha contraddistinto questo legittimo richiamo (supponenza che, poi, è l’altra faccia di quella pretesa di oggettività della propria scienza che anima, da alcuni secoli a questa parte, gli economisti), l’incontro con i beni comuni dell’economia ha senz’altro giovato al dibattito sui “beni comuni” dislocandolo, definitivamente, intorno all’asse della ge- stione di un bene piuttosto che a quello, non particolarmente interessante, della limitazione del diritto di proprietà. Si tratta, come è evidente, di questioni assai diverse: la prima relativa al “chi” e al “perché” (ovvero, in vista di quali fini) si amministra un bene, ovvero un segmento della ricchezza sociale, rimanda al piano della fondazione e della attribuzione di un potere, presentandosi, dunque, come una tipica questione di legittimità: la se- conda, relativa al “come” si esercita quel potere, rimanda ad una tipica questione di legalità. Questa schematizzazione può apparire grossolana e, forse, in una certa misura, lo è: essa, però, non a caso, incrocia il diritto di proprietà che rappresenta una mani- festazione concreta, oggi si direbbe performativa, del potere sociale nell’ordine economico e giuridico della modernità In un gioco di specchi che racchiude in sé il segreto di quell’ordine, la proprietà borghese legittima e, al contempo, viene legittimata dalla sovranità, suo inseparabile sodale. In entrambe le due grandi narrazioni che accompagnano e rendono possibile l’edifi- cazione della modernità – quella giusnaturalistica e quella giuspositivista, Locke e Hobbes, per semplificare – destinate poi a convergere nella prima grande codificazione civile – il fonda- mento del potere statale si rinviene nella necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e il possesso dei loro beni e, per converso, una volta costituitasi la società politica, sarà quest’ultima, chiamata a regolare la “socievole insocievolezza” che domina il sistema dei bisogni e a fissare i limiti del “mio” e del “tuo”, a restituire alla proprietà il favore, trasformandola in un diritto giu- stiziabile attraverso il monopolio della forza nel frattempo definitivamente conquistato dallo Stato.

E, per tornare ai beni comuni, non è certo casuale che, declinata secondo le forme concettuali del pensiero economico, la discussione si incentri sulla loro non escludibilità, il che vale quanto dire Hardin, la sua famosa tragedia e la sua altrettanto celebre risposta, ovvero, appunto, l’istituzione del diritto di pro- prietà. L’inevitabile richiamo ad Hardin, però, si porta dietro il riferimento, altrettanto inevitabile, alla Ostrom e alla sua modalità radicalmente alternativa, imperniata sulla sostituzione del binomio “comunità – partecipazione” al binomio – soggetto – diritto”, di soluzione della tragedia. Come ho già detto, la Ostrom non pensava ad una società dei beni comuni, essendosi limitata a documentare, sulla base di una indagine ricca di evidenze empiriche, la unilateralità del paradigma proprietario. Tuttavia, è fuor di dubbio che la generalizzazione di quel modello implicherebbe, per le ragioni indicate più sopra, la prevalenza del valore d’uso sul valore di scambio, ossia il passaggio ad un ordinamento sociale molto diverso dall’attuale: ed è questa tensione rivoluzionaria che anima il movimento delle occupazioni e che ne spiega il carattere di illegalità. Qui, però, siamo al punto zero della discussione, nel senso che a confrontarsi non sono più opzioni giuspolitiche più o meno progressiste, più o meno conservatrici (quanto limitare il diritto di proprietà; in che forma organizzare le imprese che gestiscono servizi pubblici locali) ma modelli o progetti di società assolutamente irriducibili: e l’illegalità delle occupazioni (a meno che non se ne voglia dare una spiega- zione banale in termini di devianza criminale) ne rappresenta un indicatore chiarissimo;

4) infine, “beni comuni” sta a denotare una particolare modalità di organizzare, a livello dell’amministrazione locale, la gestione di beni (spazi e immobili) prevalentemente di proprietà pubblica caratterizzata dal programmatico coinvolgimento nella medesima di gruppi di cittadini, e in conformità ad un disegno che abbina fruizione collettiva e governo democratico della risorsa (quindi, per intenderci, un “comune” promosso dall’alto e, per questa ragione, irriducibile sia al “comune” studiato dalla Ostrom, sia al “comune” sovversivo delle occupazioni, i quali, al contrario, come si è visto, si sviluppano dal basso, sia pure con una ispirazione e con obiettivi molto diversi l’uno dall’altro).

Di questi quattro spazi concettuali, il primo e il quarto incorporano un significato e un modo di essere dei “beni comuni” nell’insieme abbastanza innocui. Per quanto riguarda il primo, limiti al diritto di proprietà in funzione della tutela di interessi non proprietari non rappresentano di certo una novità e, sebbene, come più volte sottolineato, l’articolato proposto dalla Commissione “Rodotà” potesse suscitare qualche riserva a causa della sua formulazione “giudiziale”, è fuor di dubbio che, con qualche ritocco, esso avrebbe superato il vaglio dell’art. 42 Cost. e anche dell’art. 17 della Carta di Nizza. Molto più incandescenti sotto il profilo politico-ideologico sono la seconda e la terza delle questioni indicate più sopra. In entrambi i casi, sia pure con intensità diversa, il sintagma “beni comuni” diviene effettivamente sinonimo ora di scelte di politiche industriali, ora di modelli di società, divergenti da quanto prescritto dal pensiero oggi dominante: ovvero privatizzazioni dei servizi pubblici locali, libero mercato, capitalismo. Nel primo caso, tuttavia, siamo in presenza di un’opzione che privilegia un modello eterodosso ma settoriale e, dunque, non si propone di mettere in discussione l’assetto dominante nel suo insieme (dunque, una sorta di ostromismo applicato ai servizi pubblici locali); nel secondo caso, viceversa, le occupazioni prefigurano un mondo così radicalmente diverso da quello attuale che il confronto tra i fautori dell’uno e i difensori dell’altro è, nella sostanza, ancora prima che inutile, impossibile.

In definitiva, dunque, si può dire che in almeno tre delle quattro configurazioni dei “beni comuni” isolate e prese in esame in questo saggio è possibile immaginare una interlocuzione tra posizioni diverse che si sviluppi secondo le modalità analitiche e argomentative proprie del dibattito “scientifico” tradizionalmente inteso, mentre con riguardo ad una di esse questo, ripeto, è sostanzialmente impossibile venendosi a trovare di fronte due concezioni del mondo irriducibilmente contrapposte (la società del valore di scambio vs. la società del valore d’uso). Sarebbe auspicabile, allora, che, per il futuro, ogni discussione sui “beni comuni” sia preceduta da un chiarimento in ordine allo specifico oggetto della discussione medesima, così da sottrarsi al rischio, sempre incombente quando la posta ideologica in gioco è molto alta, del “dialogo tra sordi”.

Mi limito ad alcuni richiami essenziali. In primo luogo, l’incunabolo dei lavori della Commissione “Rodotà”, ovvero Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna, 2007. Poi U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011 (che, come si desume già dal titolo, si candida ad essere il documento programmatico del movimento benicomunista, anche se, per la verità, si può essere un benicomunista senza per questo condividere tutti gli assunti del discorso di Mattei) a cui va aggiunto il più recente U. Mattei, Il benicomunismo e i suoi nemici, Torino, 2015. Vanno poi citati alcuni contributi decisamente simpatetici ma di impianto più analitico che politico-programmatico: in particolare Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella, Verona, 2012; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, 2013; e, fresco di stampa, Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni, a cura di A. Quarta e M. Spanò, Milano, Udine, 2016. Un’ampia rassegna dei temi sviluppati dal dibattito sui beni comuni in I beni comuni, a cura di U. Breccia, G. Comandé, E. Navarretta, R. Romboli, Pisa, 2015. Molto critici, ed anzi scopertamente polemici, E. Vitale, Contro i beni comuni, Roma-Bari, 2013 (da una posizione di sinistra “riformista”) nonché I beni comuni oltre i luoghi comuni, a cura di E. Somaini; Torino, 2015 (espressione di un indirizzo politico-culturale decisamente main stream); mentre un orientamento ispirato ad un cauto possibilismo caratterizza l’interessante raccolta di saggi Beni comuni e cooperazione, a cura di L. Sacconi e S. Ottieri, Bologna, 2015. ↩

Analoghe preoccupazioni manifesta E. Somaini, Intrecci tra comune e privato, in I beni comuni oltre i luoghi comuni, cit., 52-53. ↩

Per la verità anche di questo sarebbe lecito dubitare, a causa dell’ambigua semantica di “escludibile/non escludibile”. Non è chiaro, infatti, se l’escludibilità/ non escludibilità indichi una proprietà oggettiva di una classe di beni oppure se essa denoti la (im)possibilità di assoggettare determinate cose ad un dispositivo (giuridico, tecnologico ecc.) che ne assicuri l’escludibilità. Così, l’aria o la sicurezza nazionale sono annoverati dalla scienza economica tra i beni pubblici perché possiedono le caratteristiche della non escludibilità e della non rivalità: nel loro caso, però, il requisito della non escludibilità presenta tratti marcatamente oggettivi (non credo che sia tecnicamente possibile – al di là dei risvolti morali della questione – impedire a qualcuno di respirare o di godere della protezione militare del proprio paese in caso di attacco dall’esterno). Molto meno consistente (e, di conseguenza, molto meno intellegibile) è la non escludibilità dei beni comuni che, in realtà, ad esempio attraverso il loro assoggettamento ad un property right, sono escludibilissimi. Anche il caso dei banchi di pesce nelle acque internazionali (richiamato da Somaini nel saggio citato alla nt.precedente) non mi sembra soddisfi i requisiti di una non escludibilità apprezzabile in rerum natura: infatti, qui, essa è il risultato di un artifizio piuttosto complesso ed elaborato quale è il diritto marittimo internazionale. Si può dire, allora, che mentre nell’uso propostone dalla Commissione “Rodotà”, la locuzione “beni comuni” possiede una semantica programmaticamente prescrittiva (con gli inconvenienti di ordine istituzionale segnalati più sopra), nell’uso praticatone dalla scienza economica, la medesima locuzione viene presentata come descrittiva di uno stato di cose del mondo, senza che questo, però, sia vero fino in fondo ↩

Sul punto v. le interessanti notazioni di V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso, in I beni comuni, a cura di U. Breccia etc., cit., 19 i quali intravedono nel rapporto tra fruizione e gestione un rapporto più stretto di quanto ipotizzato nel testo. In realtà, l’idea di gestione da me accolta va oltre i confini tradizionali segnati dai diritti collettivi rispetto ai quali gli stessi Autori appena richiamati segnalano l’esigenza di un rafforzamento della dimensione partecipativa. ↩

Nella definizione di beni comuni proposta dalla Commissione “Rodotà” è possibile ravvisare (almeno per quanto concerne il versante dei beni pubblici) quella forma di demanialità c.d. funzionale contraddistinta dal superamento dell’idea che la proprietà pubblica del bene sia di per sé garanzia della destinazione del medesimo al soddisfacimento degli interessi della collettività (v., al riguardo, da ultimo A. Lucarelli, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in «Costituzionalismo.it» fasc. 3/2014). Può darsi che, come sostiene C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 178 s., si tratti di un’idea ancora ben lungi dall’avere attinto una soglia di consistenza dogmatica in linea con quelli che dovrebbero essere i compiti di una scienza del diritto civile non immemore della sua tradizione culturale e della sua funzione sociale; tuttavia, per quanto non compiutamente elaborata, se non addirittura “informe”, la demanialità funzionale è (o vorrebbe essere) cosa diversa dalla demanialità codicistica: ed è questo il tratto di Cass. ss.uu., 16 febbraio 2011, n. 3085, in «Foro it.», 2012, 2, 1 che più ha richiamato l’attenzione dei commentatori di questa sentenza. Può darsi che, come osserva sempre Castronovo, si tratti di un fuor d’opera e di un inutile svolazzo retorico, avendo le sez.un. provveduto, di tutto principio, ad in quadrare l’isoletta lagunare tra i beni del demanio ex art. 822 c.c.: resta il fatto che nel corpo della motivazione si affaccia, ad un certo punto, un diverso modo di intendere la demanialità che, con la formula elaborata dalla Commissione “Rodotà” condivide, appunto, l’afflato funzionalista (la demanialità come destino ontologico del bene piuttosto che come suo attributo giuridico-formale): ed è solo su questo che avevo richiamato l’attenzione in L. Nivarra, La funzione sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica, in questa Rivista, 2013, 525. ↩

L’ingresso sulla scena politica dei beni comuni (che ha funzionato come un moltiplicatore dell’interesse che il tema ha finito per suscitare in sede dottrinale) è stato favorito da tre fatti verificatisi successivamente alla chiusura dei lavori della Commissione Rodotà: (2008): 1) il c.d. referendum sull’acqua (cosiddetto perché in realtà esso aveva un oggetto ben più esteso: v. L. Nivarra, Democrazia liquefatta: il caso del referendum sull’”acqua”, in questa Rivista., 2011, 609 s.) celebratosi nel giugno del 2011); 2) la pubblicazione del libro di U. Mattei, Beni comuni, cit. (che non a caso è diventato il bersaglio polemico privilegiato degli avversari – di destra e di sinistra – del benicomunismo); 3) le occupazioni di spazi pubblici e privati che si sono succedute tra il 2011 e il 2014, a cominciare da quella del Teatro Valle di Roma ↩

Ma v., al riguardo, le osservazioni acerbamente critiche di C. Martinelli, Beni comuni e diritto pubblico, in I beni comuni oltre i luoghi comuni, cit., 70 s. ↩

Uso il termine “illegale” nell’accezione puramente descrittiva illustrata da G. Lukács, Storia e coscienza di classe, trad. it. di G.Piana, Milano, 1973, nel capitolo su Legalità e illegalità, 325-326. Un’interessante panoramica della giurisprudenza in materia offre A. Quarta, Il fenomeno delle occupazioni abusive tra tutela penale e tutela civile della proprietà, in «Pol. dir.», 2013, 181 s. ↩

E. Ostrom, Governare i beni collettivi, trad. it. di G. Vetritto e A. Ristuccia, Milano, 2009. ↩

Per una sintetica illustrazione del modello “Ostrom” mi permetto di rinviare a L. Nivarra, Alcune riflessioni sul rapporto tra il pubblico e il comune, in Oltre il pubblico e il privato, cit., 77-81. ↩

Il diritto di proprietà in veste di presidio del valore di scambio del bene tollera, comunque, fino ad un certo punto di essere scomposto nelle prerogative di cui è la sintesi, secondo lo schema hohfeldiano che ravvisa nel dominio un bundle of rights (al riguardo v., da ultimo, nella prospettiva di una ricostruzione giuridica dei beni comuni M.R. Marella, The Commons as a Legal Concept, in «Law and Critique», 12 s. del dattiloscritto). Infatti, se una disarticolazione in verticale (si pensi ai diritti reali minori o anche alla locazione) funge da moltiplicatore della vocazione mercantile del bene (le singole facoltà vengono “vendute” dietro pagamento di un corrispettivo), una disarticolazione in orizzontale, ovvero non centrata sul proprietario, ma istitutiva di una pluralità di centri di interesse, ciascuno autonomo dall’altro, comprometterebbe la commercialità dell’asset, ripristinando nei fatti lo stato di cose contro il quale la modernità giuridica è insorta con successo attraverso quella reductio ad unum che ha fatto della proprietà borghese le testa d’ariete dell’economia capitalistica. In altri termini, un conto è invocare Hohfeld per dare fondamento ad un uso senza proprietà, alla maniera della Ostrom, altra cosa è, invece, invocare Hohfeld per fare della proprietà un guscio vuoto accerchiato da “usi” e “accessi” allocati altrove. ↩

In un recente contributo (A. Quarta, M. Spanò, Introduzione. Il comune che c’è, in Beni comuni 2.0, cit., 9 s.) si propone un uso contro-egemonico del diritto e, segnatamente, del diritto civile sulla base del quale, ad es., il proprietario che abbandoni l’immobile si renderebbe responsabile di un abuso, sulla falsariga dell’art. 833 c.c. Ora, anche a voler immaginare che l’inerzia sia una condotta abusiva (al di fuori dei casi contemplati sall’art. 838 c.c.), resta il fatto che questo, di per sé, non varrebbe a scriminare l’occupazione, che è, e rimane, una condotta illecita. Il saggio è interessante anche per l’accostamento tra uso contro-egemonico e uso alternativo del diritto. Se non ho inteso male, mentre l’uso alternativo del diritto, tra la altre cose, affidava ai giuristi e, segnatamente, ai giudici, il compito di rileggere norme e istituti alla luce del dettato costituzionale, depositario un ordine di valori in potenziale conflitto con il sistema capitalistico, l’uso contro-egemonico affida alla mediazione giuridica il compito di intralciare (gli Autori parlano di “sabotaggio”) la ricostruzione del tessuto della razionalità liberale nei punti in cui esso sia stato lacerato, o anche semplicemente intaccato, dalle pratiche sociali antagoniste. Non è chiaro, però, (almeno a me) se in questa prospettiva il diritto conservi, come era, senza dubbio, nel caso dell’uso alternativo, una forza emancipatoria, o se pure venga declassato a mero strumento di una (incruenta) guerriglia da combattersi nelle aule di giustizia e nelle aule universitarie. ↩

Mi riferisco a M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il pubblico e il privato, Milano, 2010; P. Dardot, C. Laval, Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo (trad. it. a cura di A. Ciervo, L. Coccoli, F. Zappino), Roma, 2015. ↩

Per es., Bologna, Chieri, Siena, Terni. Una disamina sintetica ma efficace di questi testi offre C. Angiolini, Possibilità e limiti dei recenti regolamenti comunali in materia di beni comuni, in Beni comuni 2.0, cit., 147 s ↩

In altri termini, l’ambiguità di cui soffre “beni comuni” si presenta in una duplice forma, orizzontale e verticale. L’ambiguità “orizzontale” è quella che si manifesta attraverso un allungamento ad libitum del decalogo dei beni comuni (acqua bene comune, lavoro bene comune, conoscenza bene comune ecc., fino alle degenerazioni macchiettistiche del “politichese”, tipo Italia bene comune). L’ambiguità verticale, viceversa, si manifesta attraverso una sovrapposizione di questioni che andrebbero mantenute distinte. In altre parole, la prima è un’ambiguità che scaturisce dalla mancata determinazione degli insiemi di cui si compone la classe dei “beni comuni”; la seconda è un’ambiguità che scaturisce dal (cattivo) meticciamento degli insiemi di cui si compone la classe delle questioni implicate, ed evocate, dall’uso del sintagma “beni comuni”. Il tentativo di chiarificazione effettuato con il presente saggio riguarda il secondo tipo di ambiguità, molto più che non il primo. ↩

Intendo dire che, in via ermeneutica, sarebbe stato possibile ridimensionare la portata precettiva della norma facendone, per la parte in cui essa si presenta come un enunciato a fattispecie aperta, una disposizione di carattere puramente programmatico ↩

V., in particolare, i saggi contenuti nella II Parte di Beni comuni e cooperazione, cit., 175 s. ↩