Di TONI NEGRI

La “storia dei vinti” ci ha perseguitato. Da quando Benjamin ne aveva parlato su tutt’altra scena, acquisita e stravolta dalla cattiva coscienza dell’intellettualità di sinistra, la sciagurata immagine si era diffusa come un virus maligno, sicché, interiorizzata in gran parte di noi, la nostra storia non si riusciva neppure a raccontarla ma solo a lamentarla. Doppia pena per gli sconfitti: perdenti e dimenticati. Da qualche anno, un editore e molti compagni si sono messi al lavoro per strappare la storia degli anni Settanta a quel destino. Essa comincia a riconfigurarsi: meno distorta, non più sepolta sotto i mucchi delle scartoffie della repressione giudiziaria o sotto le mille pagine di mistificazione sociologica del “terrorismo”. Man mano la “storia dei vinti”, scritta dai vincitori, viene messa fuori mercato, mentre i vinti cominciano a dirla tutta, a raccontare cioè come dalle magliette a strisce dei giovani metalmeccanici e dockers che nel luglio ’60 gettarono fuori i fascisti da Genova ai proletari di Piazza Statuto del ’62, dai grandi scioperi e dalle lotte dell’autunno caldo alle occupazioni delle università nel lungo ’68 italiano e poi fino a quando nel ’77 gli studenti e gli autonomi buttarono fuori Lama dall’università di Roma e tennero quella di Bologna contro i tanks della polizia… – insomma, come in questo succedersi di anni che una lugubre fantasia chiama “di piombo”, visse invece una resistenza proletaria ricca di forza, di gioia, e d’immaginazione del comunismo.

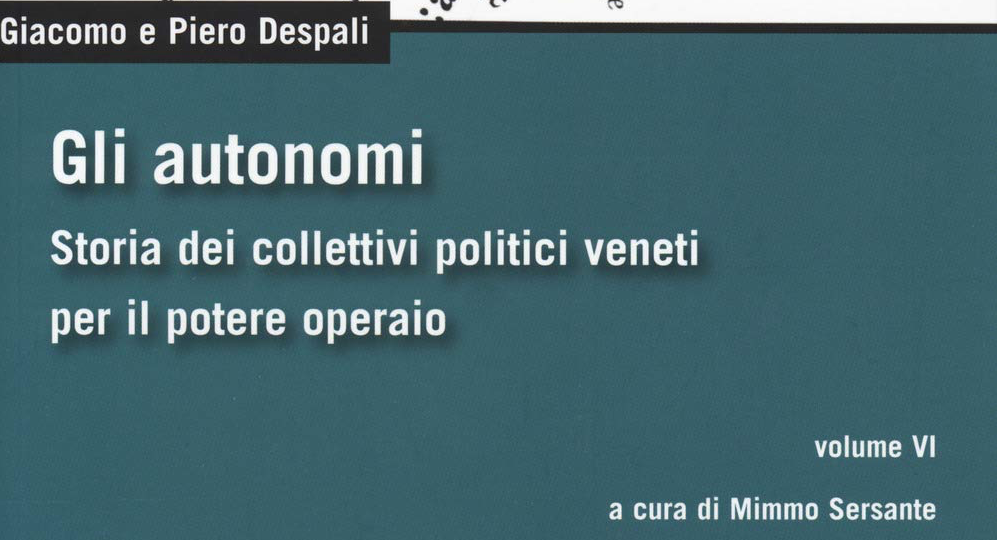

Il libro sui Collettivi Politici Veneti (Giacomo e Piero Despali, Gli autonomi. Storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio, a cura di Mimmo Sersante, DeriveApprodi, Roma, 2019), apparso subito dopo quello sui comitati politici del vicentino, la finisce con il lutto degli anni Sessanta-Settanta – è piuttosto un libro di vincitori che di vinti. Per così dire, è la goccia che fa traboccare il vaso. Provate a mettere questo libro dei due Despali accanto a quelli del duo Ventura-Calogero, eponimi della repressione: che cosa ne concluderete? Che di qua c’è la verità schietta e vivace della rivolta di una generazione di ragazzi che sognano la giustizia sociale e pensano che le condizioni storiche dello sviluppo economico e sociale permettano di conquistarla; dall’altra parte ci sono teoremi/fake news, cecità o disturbi dell’intelligenza storica, tristezza e disastro dell’anima di una élite socialista ormai in perdizione.

Il libro dei due Despali è un racconto conversato (con la mediazione di Mimmo Sersante) tra due dirigenti dei CPV nel periodo che va dalla chiusura di Potere Operaio (1973) all’inizio degli Ottanta, quando la repressione schiacciò l’espressione politica del movimento rivoluzionario. In questo intervento mi soffermerò solo su due punti centrali, prima di aprire la discussione su un paio di altri problemi ai quali alcune di queste pagine sollecitano. Il dibattito, naturalmente, continuerà.

Primo tema: il Veneto. L’insistenza degli autori sulle caratteristiche locali, venete, del movimento che hanno contribuito a costruire, è addirittura ridondante. È per loro una questione di principio: un’organizzazione autonoma non può che essere radicalmente territoriale, il controllo del territorio ne diviene il segno più preciso per un’esistenza duratura ed un’azione efficace. Ora, il racconto dell’attività dei CPV, fatto in questo libro, risulta probante. Si è trattato di un radicamento assolutamente decisivo nel definire che cosa possa essere un contropotere territoriale nel sociale. In queste condizioni, una minoranza intelligente e attiva ha saputo agire da maggioranza, e comunque da avanguardia di massa degli sfruttati.

Resta da chiedersi perché questa esperienza sia a tal punto riuscita in quegli anni, nel Veneto. Che non era un feudo della sinistra, anzi, conosceva una scarsa tradizione operaia e comunista. La risposta è chiara: l’autonomia, negli anni Sessanta in fabbrica, nei Settanta sul territorio, rappresentò nel Veneto un vero e proprio shock politico in quella che si riteneva una “cattolicissima” regione, che era allora certamente fuori dal triangolo industriale, e dove non viveva una maggioranza operaia. Fu un fulmine che incendiò la prateria. Perché? Perché il Veneto era allora una regione sotto pressione. In assenza di migrazioni interne, si fuggiva dalla campagna mentre l’emigrazione europea rientrava, la nuova flessibilità operaia e la prima terziarizzazione industriale mettevano in collegamento vari strati del lavoro vivo, la popolazione femminile entrava nelle fabbriche e così conquistava un ruolo autonomo nella famiglia, un primo benessere permetteva ai figli e alle figlie degli operai di entrare nelle università, ecc. Questo – si obietta – non avveniva tuttavia solo nel Veneto. Ma il Veneto era una pentola sotto pressione, con la DC e il grande capitale che si esercitavano nel tenerla compressa. E così il Veneto esplode – meglio, sono le organizzazioni autonome che lo fanno esplodere. Il comitato di Porto Marghera fin dalla metà degli anni Sessanta e i CPV dall’inizio dei Settanta costruiscono straordinari poli di comunicazione e di organizzazione proletaria, altrove assenti su un così lungo periodo e con una così solida consistenza, e rappresentano nuove forme di solidarietà, di libertà e… di gioia nella lotta.

Il secondo elemento sul quale gli autori del libro insistono è il presentare i CPV come organizzazione dell’operaio sociale. È del tutto vero. I collettivi veneti (e, al loro interno, su questo punto, l’esempio vicentino è ancor più esplicito) erano costituiti da una popolazione per molti versi intercambiabile, di operai, studenti, artigiani, impiegati… Ora, quasi tutte le nuove organizzazioni del proletariato (giovanile e non) nel nord Italia, in quel periodo, nel milanese come in Emilia, ed anche fra Torino e Genova, sono in qualche modo costituite dall’“operaio sociale” – esattamente come nel Veneto. Prime generazioni precarie si accompagnano alle ultime generazioni di “una vita al lavoro”. La presa di coscienza dell’automazione crescente dell’industria impone per la prima volta – anche a queste ultime – la consapevolezza che la precarietà, oltre ad essere un’eventuale forma del salario, sarà forma permanente di vita lavorativa. Gli autori insistono però sul fatto che i CPV avrebbero anticipato le forme di organizzazione dell’operaio sociale. Il che è in parte vero. In quella fase i CPV rappresentarono il meglio di quella nuova esperienza di classe. E tuttavia – e qui si apre la discussione – questa esperienza e quel modo di organizzazione stanno abbastanza strette all’operaio sociale. Non bastano infatti la crisi della fabbrica e l’uscita da questa di settori della forza-lavoro, l’apparire di forme molteplici di organizzazione del lavoro diffuso e dell’organizzazione della lotta in fabbrica e nel sociale, il lento movimento che vede la riproduzione privilegiata sulla produzione e quindi l’affermazione della tendenza all’integrazione del “genere” nella classe, per concludere alla soluzione del problema di organizzazione per l’operaio sociale e a localizzarla nella storia dei CPV. L’operaio sociale corrisponde infatti, nella sua maturità, al consolidarsi della cooperazione produttiva sociale. Quando il lavoro si è dematerializzato e si presenta come mobile nello spazio e flessibile nel tempo, e soprattutto quando la tecnologia egemone struttura e comanda il lavoro cognitivo – solo a quel livello e in quelle dimensioni, credo, verificheremo una nuova figura di organizzazione. Dobbiamo concludere che i CPV non siano forme organizzative dell’operaio sociale? Lo sono, ma – esattamente come altre forme di lotta e militanza negli anni Settanta – sono esperienze del passaggio della centralità organizzativa dalla fabbrica al sociale, dall’operaio-massa all’operaio sociale. Pongono il problema del territorio e della molteplicità delle intersezioni di classe (e di genere) e pongono inoltre a questo livello, in questa situazione, il tema dell’uso della forza: ma anche questo è ancora un passaggio. Solo alla fine degli anni Novanta, uscendo dalla repressione, cominceremo a percorrere e a misurare interamente il terreno moltitudinario dell’operaio sociale. Le prime esperienze conseguenti su questo terreno le avremo nel ciclo di lotte che giunge a Genova e che è temporaneamente bloccato dall’11 settembre, per riaprirsi più tardi (Occupy, Indignados, ecc.).

A partire dal riconoscimento di questi punti forti del libro si possono ora porre alcune domande agli autori. La prima è perché non abbiano voluto aprire alla continuità della storia dei Collettivi dopo la fine degli anni Settanta. Una storia che avrebbe permesso di porre con maggior forza il tema dell’operaio sociale e della sua organizzazione su un terreno ormai qualificato da una fondamentale e generale conversione moltitudinaria del proletariato. Questa trasformazione era stata d’altra parte ampiamente compresa dai compagni che in quegli anni avviarono quella continuità in una nuova storia.

[Incidentalmente, nel quadro di questa continuità, piuttosto che nel lamentoso ritorno alle diatribe carcerarie, sarebbe forse stato più facile per gli autori dare una risposta meno settaria alla tormentata quæstio della “dissociazione politica” (non giudiziale) dal terrorismo. Mi sia permesso proporre due elementi per approssimare una risposta che stia nella continuità della storia dei CPV. In primo luogo: il radicale ripudio da parte dei CPV dell’omicidio politico, praticato dalle organizzazioni combattenti, e la conseguente denuncia dell’uccisione di Moro da parte delle Brigate Rosse. Non si tratta qui di una “dissociazione politica dal terrorismo”? In secondo luogo: appena ricomposti, alla fine degli anni Ottanta, i CPV decidono di ristabilire il rapporto con gli esiliati e di lavorare con loro a Parigi e insieme producono una rivista. Non si trattava così di aderire, non solo pragmaticamente (in un periodo delicato e difficile di revisione generale della teoria e delle pratiche dell’autonomia) al programma di ricostruzione delineato nell’“Elogio di assenza di memoria”?]

La seconda questione riguarda il tema dell’esercizio della forza. È più che evidente che richiamarsi a questo proposito all’esperienza degli anni Settanta dei CPV non può qui, oggi, essere particolarmente utile. Per ben che vada, richiamandola, ci prenderebbero per dei fastidiosi black bloc! Si tratta piuttosto di inventare del nuovo, convinti che nella società digitalizzata non siano possibili riprese o ripetizioni del vecchio. Risulta dunque assai dubbia ogni proposta legata ad esempi tratti dalla storia dei CPV.

Così come risulta assai dubbio (altro punto di discussione) che, senza il 7 aprile, avrebbe potuto aprirsi nel Veneto (insisto, nel Veneto) un fronte politico antagonista che interpretasse le nuove figure del lavoro produttivo sul territorio della fabbrica diffusa. Comunque, a mio parere, se si fosse data questa possibilità, ne sarebbe risultata, alla meglio, un’appendice di processi irredentisti (senza avere la storia di quelli irlandesi o baschi) o, nel peggiore dei casi, la mano sinistra di processi di regionalizzazione nazionalista (come avvenne in Catalogna). In tal caso i CPV avrebbero rinunciato a rappresentare l’autonomia proletaria, operaia, insomma le ragioni di fondo della storia dell’autonomia. Lasciate cadere queste illusioni, la questione che oggi piuttosto si pone è come la moltitudine (cioè quel proletariato sociale e precario che i CPV avevano cominciato ad organizzare negli anni Settanta) possa di nuovo farsi classe politica.

A questo proposito bisognerà distendere la storia dell’autonomia al di là dei suoi limiti passati che in maniera assai limitata si offrivano alla convergenza organizzativa sia delle componenti che avanzavano critiche e rivendicazioni di genere, sia di quelle ecologiche. Non mancava certo una sensibilità in proposito – in particolare la partecipazione alle lotte contro il nucleare da parte dei CPV fu immediata e vi agirono da protagonisti –, ma il suo risvolto organizzativo aveva ancora un profilo “pacifista” piuttosto che ecologico.

È bene aprire la discussione sollecitati da questo bel libro proprio nel mezzo della crisi da coronavirus – quando l’infezione neoliberale si è rovesciata sul regime che l’ha prodotta. Di contro, esiste la possibilità di reagire, di lottare, di vincere. Qui, in questa crisi (e spero anche in questa recensione) risuona quel grido di resistenza che in Francia i gilets jaunes ci hanno di nuovo appreso, a noi che tanto abbiamo imparato dai collettivi veneti: “tous ensemble”… per il potere operaio.