Di CRISTINA MORINI.

Mentre addirittura dovremmo essere in grado di confrontarci con l’orizzonte di una società dopo il lavoro, va ammesso con qualche amarezza che, in questi anni, il frastagliato pianeta della «sinistra» ha mancato di immaginazione e strategia, continuando a disegnare un mondo di salariati a tempo pieno, strutturato sul suo carattere sessista. Un mondo che ha tralasciato le forme di lavoro potenzialmente non alienato (compreso il lavoro riproduttivo e altre attività scelte autonomamente) e accantonato anche il concetto di libertà dal lavoro che ha sempre avuto un ruolo nelle analisi e nelle rivendicazioni dei partiti socialisti, comunisti e laburisti delle epoche precedenti.

Su tale mancanza, nel tempo della povertà e della scarsità del lavoro, si è innestata la campagna del Movimento Cinque Stelle sul cosiddetto «reddito di cittadinanza» che ha distorto la filosofia sottostante il reddito di base, producendo la formulazione wokfarista ed escludente della legge gialloverde che è stata, infine, approvata.

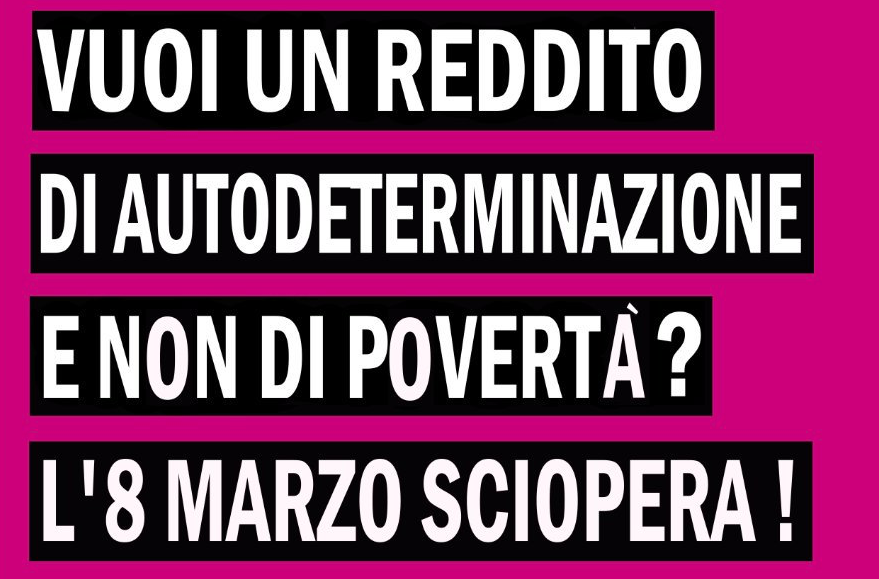

In questo panorama c’è un’eccezione importante, sulla quale è necessario insistere con orgoglio. Il movimento femminista Non Una di Meno, che è cresciuto progressivamente, allargando, per il terzo anno consecutivo, lo sciopero dell’otto marzo a 40 città italiane, ha sin dagli esordi inserito nel proprio programma la rivendicazione del «reddito di autodeterminazione». Non casualmente, sono state le donne a collocare sintomi e bisogni, ritrovando nella propria storia anche la giusta parola (autodeterminazione), capace di riattivare l’immaginazione politica. Sono stati i movimenti femministi a livello globale a fare da traino, portando il piano delle lotte e delle rivendicazioni sul terreno della vita, del tempo e del reddito, in difesa dell’ambiente, della socialità, del diritto ad agire secondo il proprio desiderio. Una capacità di diagnosi e di azione che si spiega con il ruolo assunto dalla produzione sociale nei processi di valorizzazione, insieme alla ricerca di pratiche e di sbocchi politici per una liberazione collettiva dei corpi dai meccanismi di dipendenza imposti dal sistema contemporaneo, attraverso i dispositivi di precarizzazione, ovvero attraverso il lavoro gratuito dell’economia della promessa. Questi aspetti sono tutti tra loro strettamente intrecciati, poiché la vita viene tradotta in lavoro e poiché il lavoro è oggi controllo sulla vita. L’apparente libertà del sistema contemporaneo cela, in verità, tutta la violenza della normatività neoliberista: sorveglianza, tracciabilità, valutazioni permanenti, controllo, coercizione, ricatto, conformismo.

Ci ricorda Virgina Woolf ne Le tre ghinee: «Evochiamo un mondo dove la figlia abbia denaro sufficiente per vivere e possa leggere e scrivere per diletto, assumendola a rappresentante della sua classe che, forse, in realtà non è neppure una classe». Il ruolo di traino dei movimenti femministi contemporanei sul tema della autodeterminazione e del reddito (incondizionato) deriva anche dalle lontane profondità di questa memoria, iscritta nei corpi come inferiorità e inadeguatezza. Oggi diventa visione potente (ricompositiva) di come il problema che gli esseri umani, uomini e donne, hanno con il potere sociale vada trascritto, anche attraverso il reddito di autodeterminazione, in libertà di desiderare senza misure stabilite da altri, portando contemporaneamente in piena luce l’intreccio fra lavoro pagato e lavoro non pagato, cioè il valore dell’azione produttiva vivente.

Detto in altri termini, abbiamo l’occasione di ripensare il politico a partire da condizioni precontrattuali, mai espressamente stipulate: che cosa c’è dietro la svalutazione e la distribuzione differenziale del lavoro, in condizioni di precarietà? È possibile immaginare forme nuove del diritto che tengano in conto il piano della riproduzione degli individui e di conseguenza ancorino le tutele e i diritti a un piano più largo di quello rappresentato dal solo (scarso e povero) lavoro produttivo? Il reddito di autodeterminazione può liberare le potenzialità di un tessuto autoregolato e autogestito che restituisca autonomia ai soggetti, fuori dalla dipendenza e dalla etero direzione imposta dal dominio mercantile e dal ricatto (anche sessuale) implicito nell’istituzionalizzazione della precarietà. Fuori da modalità performative e da accelerazioni, si apre allora l’occasione per re-immaginare anche il lavoro, in termini di qualità e di scelta.

Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 13 marzo 2019.