di MAURILIO PIRONE.

Da un po’ di tempo ha preso piede una convinzione che, in realtà, ciclicamente torna in auge nella storia del capitalismo: l’idea che le tecnologie digitali e l’automazione totale siano il preludio per l’avvento di una società post-capitalistica, ovvero un mondo senza più conflitti economici e sfruttamento dove ci penseranno droni, robot e IA a fare quello che prima facevano gli umani, i quali non avranno che da dedicarsi alla libera condivisone delle proprie passioni.

Le lotte dei rider impiegati dalle piattaforme di food delivery incrinano questa fiducia nel potere emancipatorio della tecnologia e mettono a nudi i nodi politici scoperti delle trasformazioni in corso.

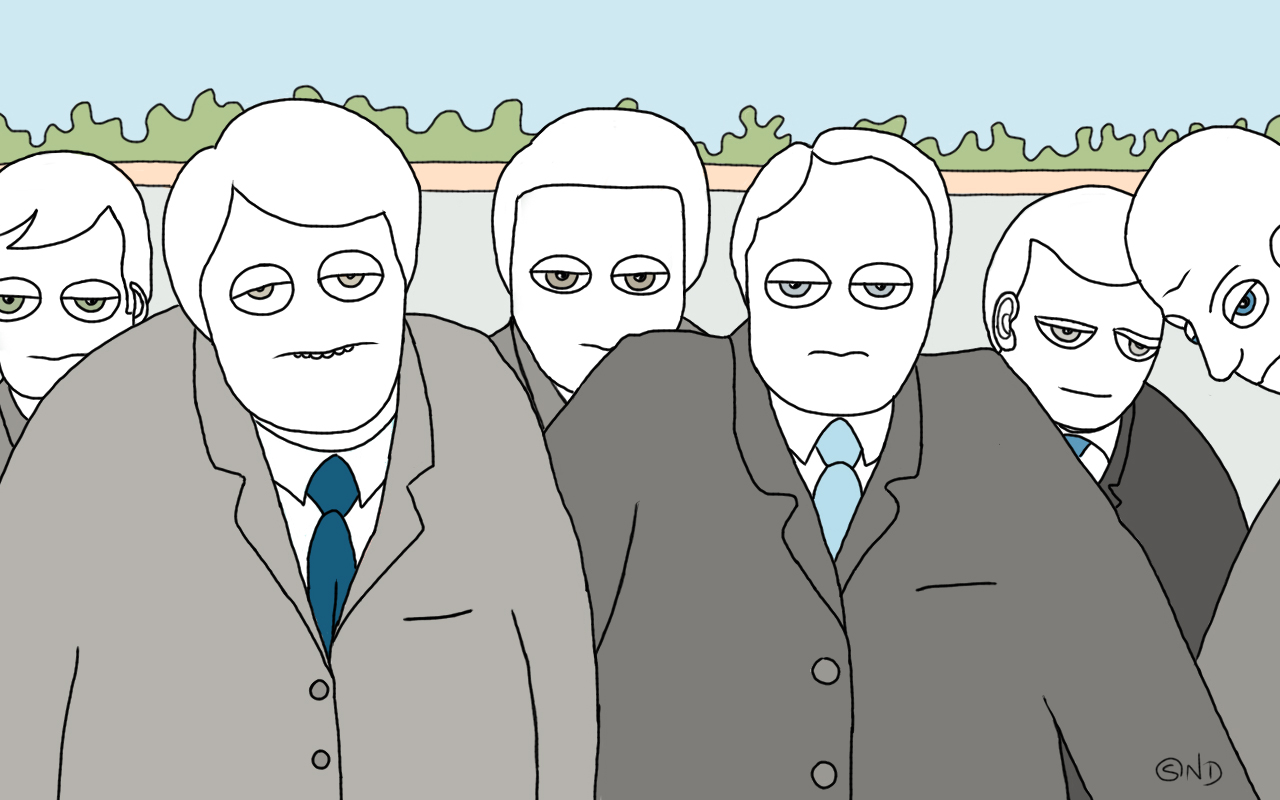

Le pratiche messe in campo sono significative sia dell’estensione dei rapporti di produzione oggi che della posta in palio: azioni legali, scioperi, sabotaggio semantico, contrattazione metropolitana, forme di coordinamento locale e transnazionale. Da una parte, la sfida comune a tutte le esperienze di auto-organizzazione nella gig economy è costruire un corpo collettivo (in opposizione al feticcio della community e all’isolamento dei singoli lavoratori); dall’altra scardinare l’ideologia di una fine del lavoro (come rapporto di classe) veicolata dalle piattaforme, le nuove macchine mitologiche del capitalismo contemporaneo.

Si tratta, ipotizziamo, di un conflitto radicato in un segmento particolare del capitalismo contemporaneo il cui peso non sta tanto (ancora) nella portata del suo sviluppo economico quanto nel suo ruolo politico di apripista per una più generale ridefinizione dei rapporti e delle condizioni di produzione.

Lavoro digitale e limiti del diritto

Recentemente ha suscitato molto clamore mediatico la sentenza della causa – la prima in Italia di questo genere – che sei rider di Torino hanno intentato contro Foodora (una delle piattaforme leader dei servizi di food delivery) per contestare l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro sulla base di una non-riconosciuta natura subordinata dello stesso. La causa di questo recesso/licenziamento? L’aver partecipato ad azioni di protesta per ottenere delle condizioni di lavoro migliori.

Tanti sono i casi di contestazioni legali che su scala europea hanno contrapposto rider e piattaforme in questi mesi. In alcuni giudici e ispettori del lavoro sono stati favorevoli ai lavoratori digitali, in altri hanno privilegiato il punto di vista delle piattaforme.

La questione principale – nel processo torinese così come in tutti gli altri casi – riguarda la natura autonoma (così dicono le piattaforme) o subordinata (così sostengono i rider) di questi nuovi (ma in parte vecchi) lavori. In particolare, a Foodora è stato contestato il controllo costante esercitato sul processo lavorativo tramite lo smartphone e la pressione psicologia alla totale messa a disposizione (dell’azienda) cui erano sottoposti i lavoratori.

Da parte sua, l’azienda ha sostenuto che così come manca l’obbligo per i rider di garantire un certo monte orario così non c’è l’obbligo per le piattaforme di far lavorare i propri collaboratori; sarebbero i rider a dare le proprie disponibilità senza obblighi – come se si trattasse di un passatempo e non di un’attività economica fortemente etero-organizzata e etero-diretta.

Nonostante la retorica smart e la narrazione di un’economia dei lavoretti e della condivisione, emerge chiaramente una contrapposizione netta e a tratti insanabile fra due letture diverse del capitalismo di piattaforma. La dicotomia semantica del “loro dicono” contrapposta al “noi diciamo” che condensa la distanza fra due modi radicalmente diversi di descrivere le soggettività del lavoro digitale è già parte di un rifiuto della voce unica delle piattaforme, è l’affermazione di un punto di vista autonomo ed eterodosso.

Non è un caso che le piattaforme abbiano elaborato un loro particolare vocabolario per (non) nominare il lavoro. Nella semantica del food delivery sembrano non esistere dipendenti, contratti, licenziamenti, turni ma solo collaboratori, login, disponibilità. Nominare diversamente il lavoro fa parte di un processo di trasformazione delle condizioni e dei rapporti di produzione di più ampio raggio. Vuol dire negare il lavoro come luogo di conflitto fra soggettività diverse e con interessi contrapposti a favore di una messa a valore di se stessi. Vuol dire negare che esistano soggetti diversi laddove tutto fa parte di una idilliaca quanto irreale community digitale. Vuol dire negare quei diritti e quei rapporti produttivi conquistati dalle lotte operaie della seconda metà del Novecento e ormai insostenibili per le mutate condizioni di produzione. Questo naturalmente ha profonde conseguenze – sulle nuove economie così come sulle vecchie – in termini di condizioni di lavoro, accesso al welfare, sicurezza dei lavoratori, equilibrio vita-lavoro, discriminazioni.

In tal senso, non colpisce l’esito negativo (per i rider) della sentenza del processo torinese, sebbene ancora non siano state depositate le motivazioni che hanno spinto il giudice ad accogliere la difesa presentata da Foodora. Tuttavia, alcune considerazioni – due sui limiti del diritto del lavoro e una più generale sulla sua innovazione – possano essere avanzate.

Le riforme che per anni sono state presentate come necessarie per il rilancio dell’occupazione e della produttività hanno progressivamente svuotato il diritto del lavoro della sua capacità di controbilanciare il potere di comando del capitale aprendo sempre più a una deregolamentazione del mercato del lavoro (quindi alla possibilità di applicare contratti “deboli” in termini di tutele e salari) a sfavore di altre istanze (quelle legate alla possibilità di riproduzione della forza-lavoro di cui parlava Marx).

Inoltre il diritto sembra incapace di cogliere le mutate condizioni in cui opera il capitale contemporaneo: cambiano forme, tempi e spazi del lavoro e con questi anche le tecniche e i dispositivi disciplinari. Le tecnologie digitali permettono il passaggio da metodi coercitivi e autoritari a forme di soft power: il comando sul lavoro non è più diretto (se non raramente) perché la disciplina si è fatta molto più indiretta, resiliente, distribuita su attori e momenti (produttivi e sociali) diversi: dai meccanismi di rating aziendale a quelli di accesso prioritario alla prenotazione turni. La subordinazione alla piattaforma si dispiega ben prima del processo lavorativo laddove non si può fare altrimenti se non come vuole l’algoritmo piuttosto che come il rider vorrebbe (la famosa falsa libertà di cui sempre Marx parlava): l’obbligo a svolgere una mansione è anticipato dalla necessità di mettersi a disposizione (del capitale); il contratto civile viene affiancato dal contratto interiore che la forza-lavoro deve stabilire con se stessa per valorizzarsi.

Il punto, dunque, non è tanto far rientrare questi nuovi lavori all’interno di questa o quella tipologia contrattuale (ormai svuotate della loro capacità di tutela del lavoro e superate da altre forme di contrattualizzazione). Il punto è forzare il diritto a riconoscere e intervenire sulle trasformazioni in corso nella costituzione materiale del capitale come rapporto sociale fra chi ha potere di comando e chi ha forza-lavoro. Questo potere oggi sta sempre meno nel possesso dei mezzi di produzione e sempre più nel possesso delle infrastrutture (digitali e logistiche) e degli algoritmi. Le piattaforme fanno leva su entrambi e non si limitano a mettere insieme contenuti e utenti, domanda e offerta, clienti e produttori; piuttosto riplasmano il processo produttivo da cima a fondo e inglobano a tal punto la cooperazione sociale da sostituire la società stessa con le community digitali.

La città come piattaforma

Il piano legale è senza dubbio uno degli assi lungo i quali si snodano i conflitti del lavoro digitale. Tuttavia, è sempre più chiaro che se contemporaneamente non si mettono a nudo i nuovi rapporti di potere sarà difficile forzare il diritto del lavoro a riconoscere le nuove forme della subordinazione al capitale. Di più, occorre sfidare le pratiche disciplinari del lavoro digitale perché è il solo modo di evidenziare tutte le crepe che attraversano il diritto e la sua capacità di regolare questi fenomeni. Questo implica uno slittamento di piano, dalla costituzione formale a quella materiale, o meglio alle contraddizioni e agli antagonismi che agitano i nuovi rapporti di produzione.

Non si può dire che in questi anni non ci siano stati scioperi e proteste nella gig economy. A partire dall’estate del 2016, un vero e proprio ciclo di lotte nei servizi di food delivery via app si è diffuso in tutta Europa nonostante la difficoltà nel mettere in campo azioni sindacali vincenti. Dall’Inghilterra alla Francia, dalla Spagna all’Italia, dal Belgio all’Olanda, non c’è paese in cui si sono diffusi questi servizi che non abbia avuto le sue vertenze. Vanno segnalati almeno due aspetti particolari di queste esperienze: il loro carattere sociale e metropolitano.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di percorsi di auto-organizzazione dei lavoratori che si sono sviluppati al di fuori dei sindacati tradizionali, laddove questi ultimi sono stati usati più come strumento legale in fase di contrattazione che come forma organizzativa. Le pratiche messe in campo – dal mutualismo alle critical mass – sembrano accomunate dall’intento di ricostruire un corpo collettivo che si opponga al potere dell’algoritmo per affermare sia un’alterità dei rider rispetto alla narrazione fornita dalle piattaforme (necessaria per farsi riconoscere tutele e retribuzioni maggiori) sia l’autonomia decisionale dei lavoratori in merito a come organizzare il processo produttivo (assegnazione turni, aree di consegna, etc). Riprendendo Kim Moody, possiamo dire che si tratta di esperienze di sindacato come movimento del lavoro vivo, piuttosto che come istituto rappresentativo.

L’altro aspetto da segnalare riguarda il carattere fortemente metropolitano di queste esperienze, sia per quanto riguarda la dimensione organizzativa – si tratta di movimenti sindacali che mettono assieme i rider di una città – che quella rivendicativa – più che cambiare le regole delle piattaforme in generale, puntano ad essere efficaci almeno a livello locale. Detto altrimenti, la città conquista una centralità geografica sia in quanto luogo di lavoro (le strade cittadine, in primis) sia in quanto spazio del politico (come dimensione di scontro e contrattazione). Questo perché le città sono sempre più il punto in cui i flussi globali di merci, gli attori economici transnazionali e le infrastrutture digitali si incrociano con la materialità dei corpi. Le città, dunque, come luoghi per la ri-produzione e il consumo ma anche luoghi in cui ci si può incontrare, organizzare, scioperare, assemblare un corpo collettivo.

Il punto quindi non è tanto se esistano contraddizioni aperte nella gig economy. Piuttosto occorre interrogarsi su come potenziare questi percorsi di sindacalismo sociale e metropolitano che più o meno spontaneamente si sono diffusi in tutta Europa.

Come costruire un corpo collettivo in grado di contrastare efficacemente il potere dell’algoritmo?

Quali pratiche mettere in campo per invertire i rapporti di forza fra lavoro vivo e piattaforme in maniera più stabile?

Lavori in corso

Come detto, non esistono relazioni industriali sedimentate nella gig economy. Soprattutto non ci sono pratiche e soggetti collettivamente riconosciuti. Si tratta, quindi, di un campo di sperimentazione non solo per nuove dinamiche di valorizzazione del capitale, ma anche per nuovi processi di soggettivazione della forza-lavoro.

Se partiamo dall’assunto che la città sia la dimensione geografica all’interno della quale si producono tanto dinamiche organizzative quanto rivendicative tra i rider, allora è proprio a partire da questo livello che possono essere sperimentate forme di contro-potere in grado di istituzionalizzarsi (ad esempio, nel diritto) e perdurare nel tempo, così come processi di coalizione che permettano di unire ciò che le piattaforme separano.

È in questa direzione che possono essere letti i recenti tentativi sia di avviare forme di contrattazione territoriale sia di creare un coordinamento fra esperienze sindacali metropolitane.

A partire dal mese di gennaio 2018, a Bologna ha preso forma una inedita contrattazione metropolitana tra amministrazione locale, Riders Union (collettivo cittadino formato da rider e solidali) e, in seconda battuta, le piattaforme di food delivery. Nei mesi precedenti i rider avevano messo in campo diverse azioni di protesta, dai presidi pubblici agli scioperi. In questo caso il governo della città è intervenuto cercando di svolgere una funzione di mediazione fra le parti in campo – probabilmente anche sulla scia di quanto stava accadendo in altre città, come Bruxelles. Si tratta – va notato – di una contrattazione che oltrepassa lo schema dei contratti collettivi nazionali e riconosce un’esperienza di sindacalismo metropolitano e sociale come pienamente legittima sulla base di rapporti di forza accumulati nel tempo. È nata così l’idea di una Carta dei diritti del lavoro digitale nel contesto metropolitano che – riprendendo quanto richiesto nei mesi precedenti dai rider bolognesi alle singole piattaforme – prova a introdurre alcuni elementi cruciali per contrastare il potere dell’algoritmo: monte orario garantito, salario minimo, assicurazione. L’obiettivo primario è quello di stabilire diritti e condizioni di lavoro uniformi per tutti i lavoratori del settore in modo da spezzare quella tendenza all’individualizzazione e all’imprenditorializzazione di se stessi alla base della gig economy.

Chiaramente la replicabilità ed efficacia di questa esperienza non è immediata. A Milano, per esempio, il Comune ha avviato un percorso simile ma ha escluso finora i rider dal tavolo, depotenziando quindi il valore politico della contrattazione. Oppure è evidente che il rischio concreto è che le piattaforme non firmino la carta o che quest’ultima sia limitata a una dimensione locale. Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo, questo tipo di sperimentazioni possono essere utili tanto a riconoscere la forza-lavoro come corpo collettivo irriducibile alla narrazione delle piattaforme, quanto a innovare gli strumenti giuridici a diposizione per riconoscere e contrastare la natura etero-organizzata ed etero-diretta del rapporto di lavoro. La contrattazione metropolitana, dunque, rispecchia la natura territoriale tanto dei processi economici in atto quanto dei soggetti promotori e delle pratiche messe in campo. Inoltre non chiude a forme di regolamentazione più estesa, anzi fornisce un esempio concreto della sua fattibilità. Strappa margini di contro-potere alle piattaforme per consolidare ed estendere un rapporto di forza.

Inoltre, se la città costituisce la dimensione spaziale all’interno della quale costruire forme di sindacalismo metropolitano nella gig economy, ciò non implica che sia allo stesso tempo l’unica scala geografica della contrapposizione capitale lavoro all’interno del capitalismo di piattaforma. Il carattere globale di quest’ultimo spinge, necessariamente, alla costruzione di forme di coordinamento e processi di coalizione fra esperienze territoriali. Se questo possa bastare per contrastare un capitale che è sempre più transnazionale e finanziarizzato non è detto, ma sembra essere un passaggio obbligato.

I tentativi di far dialogare tra loro le diverse esperienze metropolitane per ora ci sono stati anche se timidi, principalmente a causa del carattere fluttuante e (spesso) temporaneo delle stesse. Ma la strada per la costruzione di uno sciopero sociale transnazionale dei lavoratori del food delivery sembra percorribile. Il nodo è costruire una contro-logistica delle lotte alternativa e opposta a quella individualizzante del capitale. La gestione della cooperazione e dei flussi diventa la posta in gioco di questo scontro, laddove il potere dell’algoritmo può essere contrastato sia in maniera diretta (con scioperi su scala allargata) che in maniera indiretta (progettando piattaforme la cui proprietà sia comune e non privata).

In questo senso, il 15 aprile a Bologna si è svolta la prima assemblea dei rider italiani, a cui hanno partecipato i gruppi auto-organizzati di Bologna, Milano e Torino e lavoratori di altre città italiane (Modena, Roma, Padova), oltre che il collectif des coursiers di Bruxelles e il collectif des livreurs autonomes di Parigi. La giornata si è articolata in tre sessione il cui obiettivo è stato diffondere pratiche organizzative, co-progettare una serie di rivendicazioni, connettere le esperienze di sindacalismo metropolitano all’interno di uno spazio europeo di lotta.

È nata così la proposta di riappropriarsi del 1 maggio come giornata simbolica in cui rompere l’invisibilità politica del lavoro (inteso come spazio di conflitto) a partire proprio da queste esperienze di auto-organizzazione del lavoro digitale.