di FANT PRECARIO.

1. Il 25 aprile 70 anni dopo:

Per liquidare il 25 aprile tradizionale degli assessori “tricolorati” o quello “innovativo” del PD (con jeep e foto di soldati americani, veltronianamente volto ad esaltare gesta di carabinieri e pretini), sono sufficienti i versi di Ivan Della Mea, al sorgere del primo dei tanti centro-sinistra che hanno reso l’Italia un bulacco di rumenta (come amava dire il compianto Paride Batini); l’abbiamo cantata tante volte e ancora oggi sputa il senso delle cose, riflette sulla tragedia passata e sul cupo presente. Vale la pena di leggerne le parole e meditare sull’oggi. Ogni pensiero sul 25 aprile non può che procedere da lì, da quella terribile sensazione di freddo e dolore che i ’50 appena trascorsi avevano lasciato, ma già forti del torrente che si era appena schiuso e ribolliva dentro le prigioni, come se cantasse il coro dell’Armata Rossa… Come ricorda L’orda d’oro (pag. 94), a una resistenza raccontata come oleograficamente aconflittuale, quale necessario supporto ideologico a un’unità indiscriminata delle associazioni partigiane, il comunista di base Ivan Della Mea cantava a Sesto San Giovanni di fronte a Luigi Longo [→ qui]:

E nei giorni della lotta

rosso (1) era il mio colore

ma nell’ora del ricordo

oggi porto il tricolore.

Tricolore è la piazza

tricolori i partigiani

«Siamo tutti italiani»

«Viva viva la nuova unità (2)».

E che festa e che canti

e che grida e che botti

e c’è Longo e c’è Parri

e c’è anche Andreotti (3).

E c’è il mio principale

quello che mi ha licenziato (4)

quello sporco liberale

anche lui tricolorato.

Mi son tolto il fazzoletto

quello bianco verde e rosso

ed al collo mi son messo

quello che è solo rosso.

E mi hanno dato del cinese (5)

mi hanno detto “disfattista”(6)

ho risposto secco secco

«Ero e sono comunista».

Ieri ho fatto la guerra

contro il fascio e l’invasore

oggi lotto contro il padrone

per la stessa libertà (7).

E se vi va bene il liberale

con Andreotti e il tricolore

io vi dico «Siete fottuti

vi siete fatti incastrar»

E mentre Longo si alzava di scatto a metà canzone, e se ne andava, gli applausi del “popolo comunista” si sprecavano.

note: (1) qui è il senso di putritudine dell’interpretazione Pertinian-Napolitana della Resistenza quale Nuovo Risorgimento; (2) più che affermazione del primo centro sinistra, preludio della “solidarietà nazionale”; (3) l’artefice delle meraviglie di cui sub 2); (4) i Farinetti (o Farinacci?) di tutte le epoche; (5) non pensate a Cofferati, please; (6) ora si direbbe gufo; (7) ed è questa “libertà” – che da 70 anni esplode e si annega – che andrà indagata.

2. Oggi:

Chi volesse oggi conoscere quello che successe 70 anni fa, ben che gli vada, cozzerebbe contro due pietre di miele: Resistenza e Liberazione. Tralascio i sorrisi compassionevoli, la vista scandalosa del petto pingue su camicia bianca del pidino di turno, la sua espressione vuota come una zucca di Halloween.

In ogni caso si tratterebbe di un narratore pudico, magari svincolato dalla tossicità di qualche servo mal pagato, ma, certamente, aduso all’edulcorazione della verità, che – scomoda – tracima dalle vecchie foto.

a. Resistenza: espressione riconducibile, nel presente a chi, forse ottenebrato dallo stagliarsi dei “Borrelli a cavallo” che usavano tale parola a vanvera dolendosi di un padrone scialacquatore (uno tra i tanti, solo un po’ più spudorato), è definizione per nulla calzante. Rappresentare la lotta partigiana in questo modo è quantomeno riduttivo, poiché spiegazione in chiave difensivistica, come se le SAP (perché di queste parleremo) fossero state meri terzini afflitti da sindrome catenacciara, depositari del verbo di Rocco (Nereo, non quello del codice) ante litteram.

b. Liberazione: meno che mai; sarebbe applicare il “Niagara” alla lotta di classe. Non si trattava, allora, di far contro il nemico una barriera né di liberarci da qualcosa di estraneo (che ne so, i pidocchi). Era la vulgata del “secondo risorgimento” (che nasce poi dopo il ’65, quando il liquame peggiore forse scivolò, con l’acqua degli idranti del giugno di Genova, nelle fogne, pronte sempre ad esser ripescato come intonava katanga), il peggior nemico che la soggettività partigiana abbia combattuto (più di Graziani, Scelba, Sogno, addirittura di Chiamparino).

Il 25 aprile, culmine di una guerra dura e cruenta durata due anni (ma forse la dichiarazione è da rinvenirsi nel biennio rosso con le mitragliatrici davanti ai cancelli della Fiat) combattuta tra due eserciti: quello “conservatore” (dai latifondisti a Filippo Penati – ops, Turati) e quello che voleva fare come in Russia (e non è un a caso che Togliatti in una Firenze appena liberata, appunto, si rimangiasse la pretesa). Fu insurrezione, spontanea, soggettività operaie che uscivano dalla fabbrica per riprendersi la città, il pane, il jazz.

3. Perché queste righe:

Per uno che ha festeggiato nella vita solo il 25 aprile, ricordare gli eventi, i baffi alla Clark Gable, la brillantina, lo style beffardo e un po’ british con lo sten in spalla, gli eroi tutti giovani e belli, non è certo difficile. Ogni anno, però, la stanchezza si fa sentire più forte.

Per uno che ha festeggiato nella vita solo il 25 aprile, ricordare gli eventi, i baffi alla Clark Gable, la brillantina, lo style beffardo e un po’ british con lo sten in spalla, gli eroi tutti giovani e belli, non è certo difficile. Ogni anno, però, la stanchezza si fa sentire più forte.

Tanti che vissero quei giorni sono ormai sotto terra, lambiti dal Polcevera che a novembre ne ha sfiorato l’ossario, mentre il principe arancione stava in cabina di regia (quasi fosse un Fini qualunque al G8).

Il loro partito (dei più tra loro) ridotto a cane da guardia del padrone, pronto a divorarne i resti per qualche voto, la storia massacrata più dai Napolitani che dai Pansa, la socialità che informo quei giorni derisa, occultata.

Proprio per questo, perché non si perda il senso di quei giorni, occorre parlarne; sempre, a costo di sembrare quei poveri vecchi che controllano tutto il giorno i lavori condominiali e scuotono la testa davanti ai muratori scazzati.

4. Il 26 aprile:

La storia della storia della resistenza è falsa come il jobs act, e procede dalla determinazione di cancellare di quanto accadde in quei giorni: determinazione comune a tutti i partiti dell’arco costituzionale.

Quei giorni furono baci e furono sorrisi… anche se come tutte le più belle cose tutto durò lo spazio di un giorno (un anno scarso, invero) come le rose.

La rimozione dei partigiani – non della Resistenza che detta così è evento incidentale occorso nel progressivo spiegarsi del capitale verso il benessere e la libertà (quella di morire a Portella della Ginestra, ad es.) progresso dialettico tanto fasullo quanto negato così che se Kautsky era un rinnegato, Togliatti è il vomito della ragione – è stata la prima grande vittoria dell’Italia repubblicana.

Partiamo da qualche anno dopo, quando l’azienda Italia (allora, forse, i termini erano più roboanti e nazionalistici) pompava sulle schiene di schiere di operaimaschibianchi il salto della quaglia verso l’industria pesante fondista (Stalin + Valletta = socialismo? e allora si capisce anche l’adesione al PSE di Renzi).

Insomma: ma quale repubblica nata dalla Resistenza?

Quell’Italia tornava in mano ai fascisti dapprima liberati da un uso distorto dell’amnistia-Togliatti da parte dei giudici e poi vezzeggiati dalla DC.

Non costituiva a detta degli ermellini sevizia particolarmente efferata – dopo avere interrogato una partigiana – l’averla abbandonata in segno di sfregio morale al ludibrio dei brigatisti che la possedettero bendata e con le mani legate, uno dopo l’altro, e poi la lasciarono in libertà; giacchè tale atto bestiale che sta a dimostrare il bassissimo grado di moralità dell’imputato, non costituisce sevizia e tanomeno sevizia particolarmente efferata, ma soltanto a massima offesa al pudore di una donna (attenti: qui i magistrati danno il meglio di sé) anche se essa abbia goduto di una certa libertà, essendo staffetta dei partigiani.

Ecco. I pur orribili magistrati sintetizzano con le loro schifose parole cosa fu la resistenza (quella che combatterono con ogni mezzo, anche il più cavilloso) e cosa fu lo stato postfascista meglio di qualsiasi esotismo à la Giorgio Bocca, avvicinando l’una e l’altro al mortifero presente.

Cari censori togati, cari repubblichini e repubblicani (nel senso che leggete “Repubblica”), la Resistenza fu questo: godere di una certa libertà, quella libertà che i cialtroni del Palazzaccio vollero negare per evitare (e per oltre 15 anni ci riuscirono) che le soggettività operaie, cresciute nello sfruttamento intensivo del ventennio e nella temperie della guerra, procedessero ad una valorizzazione altra rispetto a quella del capitale.

Il partigiano come Il selvaggio, Walter Fillack come Marlon Brando. Davanti al fuoco a bere e cantare, uomini e donne (l’orrida promiscuità ancora 20 anni dopo censurata come bene ricordava il poro Pietrangeli cantando di gente rinchiusa là dentro che di libero amore faceva professione) forgiati nel pensiero di Stalingrado i quali, preso alla lettera il verbo del capoccione, se ne “fregavano” della fabbrica e del capitale in un no future che scuoteva gli animi stanchi di guerra e miseria.

Suona attualissima l’equiparazione “bandita” / “ragazza facile”, come poi lo sarà con “capellone”, “autonomo”, NOGLOBAL, NOTAV, sempre con magistrati zelanti in prima linea a difendere un buon costume e un ordine pubblico sempre più “privato” e assorbente.

Se la soggettività partigiana era repressa, lo stato, in una disarmante continuità, rivendicava una sovranità ben nota pur rivolta alla new governance del paese che si dava a McCarthy e all’industria.

La magistratura, fingendo di dimenticarsi della parentesi fascista, ribadiva il concetto di pubblica amministrazione neutrale, scardinando ogni pretesa epurazione.

Il Tribunale Supremo Militare con decisione del 26.04.1954 (nove anni dopo, esatti esatti) affermava: a) i combattenti della RSI hanno diritto ad essere riconosciuti come belligeranti; b) gli appartenenti alle formazioni partigiane non hanno diritto alla qualifica di belligeranti perché non portavano segni distintivi riconoscibili a distanza, né erano assoggettati alla legge penale militare; c) la RSI era soltanto un governo di fatto, ma poteva essere considerata per errore un governo legittimo; d) la fucilazione di persone non belligeranti quali erano i partigiani, per ordine di un comandante al quale doveva riconoscersi autorità legittima non è punibile. Da questa giurisprudenza all’assalto alla Federazione Comunista di Napoli del 12.06.1946 il passo è breve, quasi un atto dovuto.

Quello che conta è lo strumento utilizzato per la discriminazione: la divisa.

Molto prima di sono andato sino a Pisa per comprarmi la divisa, ancora prima di essere apostrofati con l’abusato sei solo chiacchiere e distintivo, i repubblichini trassero salvezza “in diritto” dalle loro divise nere, che tanto pathos ingenerarono nelle Petacci e Ferida di tutte le epoche.

Il partigiano (senza neppure penne sul cappello) era agghindato da “ribelle” (Rebel rebel/ put on your dress/ Rebel rebel/ your face is a mess/ Rebel rebel/ how could they know/ hot tramp i love you so), vestiti presi alla rinfusa dall’armadio del fratello partito con l’ARMIR, qualche pezzo di divisa asportato, con simpatia, all’invasore, e poi fiocchi, fazzoletti, foulard… Che onta! Palese che i severi togati negassero dignità a tali soggetti che erano e restavano “banditen”.

E poi, si noti, il rivolgimento del concetto di stato, anticipatore dell’odierna entità dissolta nel gorgo del capitalismo finanziario: la repubblica sociale (ah ah) NON era uno stato, dicono i giudici, ma lo sembrava.

Ecco la verità. Il simulacro di morte (la polizia del G8) che si sostituisce alla vita, colpita perché non si dia istituzioni che non siano effimere. Il diritto (ri)costituisce il dominio del capitale attraverso la realizzazione postuma di uno stato che non c’era. Al contrario, la potenza dell’insurrezione vittoriosa è sgominata perché fragorosa e colorata.

5. L’insurrezione:

Cosa resta da dire di quei giorni? Voglio però ricordati com’eri, pensare che ancora vivi…

Resta la scintilla (da cui la fiamma scaturirà oltre vent’anni dopo, per dirla con la vecchia Iskra) provocata dal sole della rossa primavera, spenta – immediatamente – da un PCI che volle trasformare il desiderio e il bisogno di vita, merci, gioia in coop penose e liturgie svenevoli come piccoli balzi in avanti per dilatare sempre più la distanza dal comunismo che le singolarità provavano, invece, a ridurre.

Un protagonista di quelle ore fu Raffe, un manovale di Pre, dallo spirito estroso e libertario. Con il coraggio strafottente della giovinezza giudò una banca di ragazzi come lui alla conquista di esplosivi, appartamenti, armi, refurtiva, senza ritardi indietro di fornite al compatimento con menomo armato a corazzato tanto che la sua banca, rispetto ai gruppi che agirono in quelle ore, effe il munsero di morti più alto. Nel giro di due giorni, Raffe divenne il padrone della zona che dalla stazione ferroviaria di principe saliva fino a via Bologna. Aveva assunto il controllo di un grosso settore del proto e requisito per se e i suoi uomini l’albergo Londra nei pressi della Stazione… nel settore di Pre, buona parte di quelli che combattevano o giravano armati si dichiaravano uomini di Raffe (Calegari, Comunisti e Partigiani, pag.516).

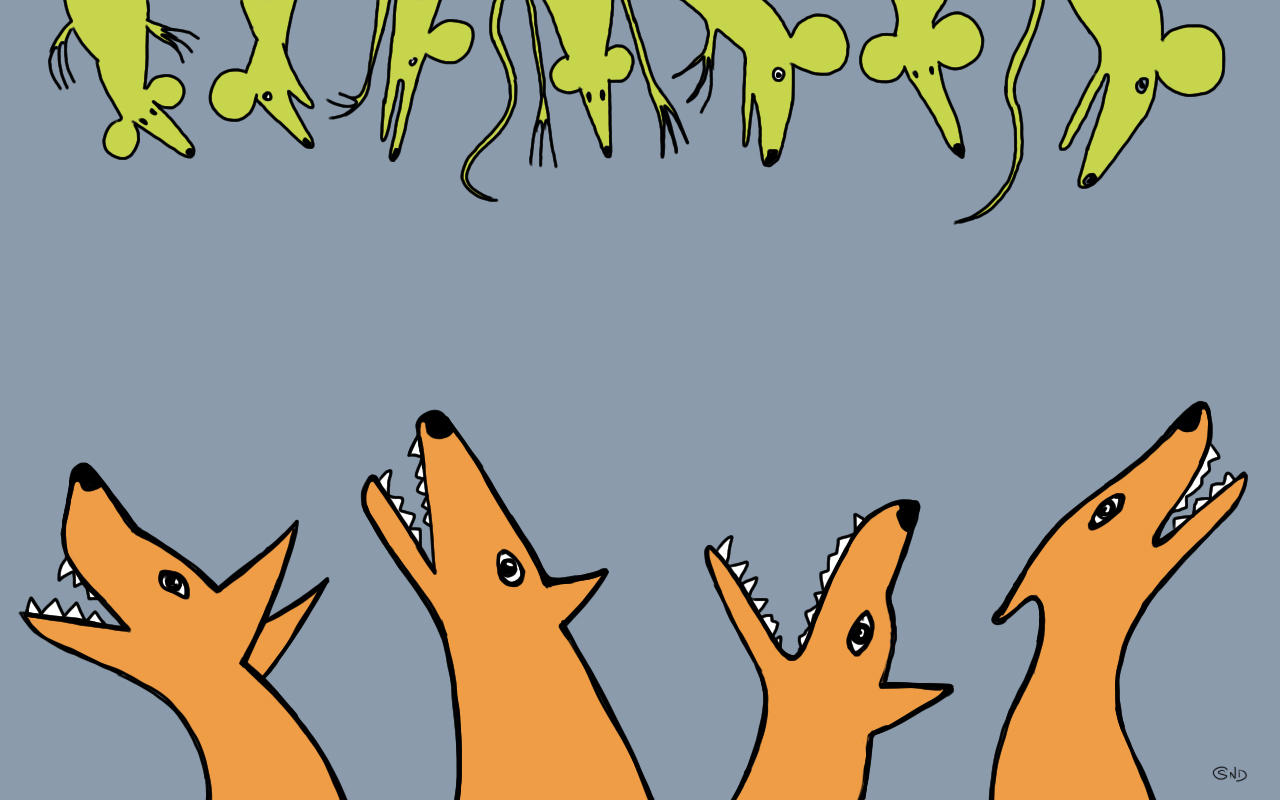

Le SAP sono antesignani dei mods? Certo, e dell’Autonomia, e per venire all’oggi della moltitudine precaria che rivendica il riconoscimento, attraverso la potenza che esprime nella produzione e nella vita.

Cosa mancò all’Italia? La repressione non fu (e non è) solo Kossiga e Andreotti miseria e poliziotti, ma vecchio scarpone e vola colomba. Rifiuto del jazz e della sensualità, Jula De Palma censurata, come le tette di Abbe Lane. Come il Dio morente di Guccini. La vita che iniziò a filtrarsi attraverso il Musichiere… per sommergerci nella Dallas dei nostri tinelli, poi pignorati da Equitalia.

Questi 70 anni sono stati una continua lotta contro la tristezza di una Giovinezza, primavera di asfittica e Prodiana bellezza, contro ogni tentativo di autovalorizzazione.

Il 25 aprile è stato occultato nella propria potenza di destrutturazione del potere nemico in tutta la sua complessità. L’inizio di quell’opera tesa alla inclusione del “ribelle” nel rapporto di valorizzazione capitalistico, ad impedire la transizione verso il comunismo.

6. Perché queste righe (segue):

Il capitale finanziario, nel suo continuo ricalibrare la soggettività precaria verso la derelitta legge del valore, ripete l’incedere ricostruttivo dei giudici del Tribunale Supremo.

L’espropriazione della vita, agita a mezzo di stellette e manganelli, diventa unica realtà. Il processo di inveramento impedisce lo spiegarsi della potenza precaria che resta sussulto avvolto nel Cuki del lavoro gratuito o sottopagato.

Sorridere al pensiero di una città di nuovo governata da Raffe, con quella allegra brigata di masnadieri, sovreccitati e goderecci è forse l’unico modo attuale e concreto per la comprensione di noi stessi, povere singolarità precarie indebitate.

7. A Santoro, Zagrebelski e Saviano:

Battista voleva che cantassimo e che cantassimo bene. Capace di arrabbiarsi quando sbragavamo. Dovevamo essere i più bravi. Tutti anche i fascisti cantavano, noi dovevamo farlo meglio… uno bravo è importante perché riesce a guidarti. Il repertorio era il solito: la guardia rossa, fischia il vento, dalle belle città. NIENTE bella ciao, mai cantata, piuttosto mettevamo parele nostre alla melodia di Katiuscia, la canzone russa (Calegari, La sega di Hitler, pag. 81).

Nota nella nota: ricordo la mattina che Casalini – era appena arrivato un tavolo pieghevole con la sedia, l’unica- si era messo a scrivere i versi della canzone Dalle belle città date al nemico. In seguito la canzone è stata un po cambiata, ma quando l’ha scritta lui c’era un verso che diceva “di giustizia è la nostra disciplina, comunista l’idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, siam d’Stalin l’armata balda e fiera… (Calegari, op. loc. cit.).

Ecco, ho trovato il senso di tutto il discorso: che nei giorni dell’Expo l’armata balda e precaria e migrante si riprenda la città (da cui l’hanno esclusa nel godimento, intendo, certo non nella sofferenza del lavoro, magari dandosi un mentore un po’ meno impulsivo): potremmos chiamarlo SCIOPERO A GATTO RANDAGIO.