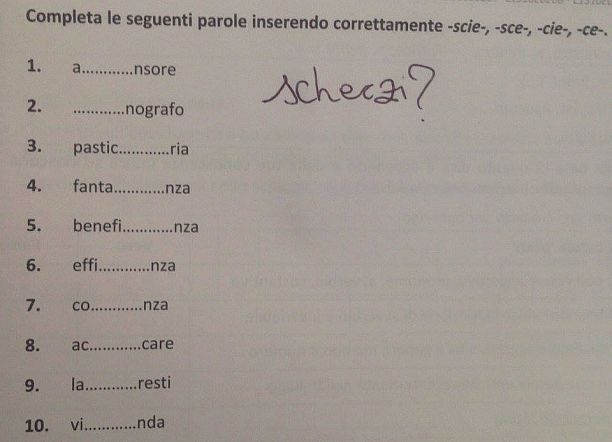

di GIROLAMO DE MICHELE*. Fra comitati di valutazione per il bonus premiale e l’annuale tornata dei test INVALSI, insegnanti e studenti sono di nuovo alle prese con l’eterno ritorno della valutazione: un oggetto dal discutibile valore epistemologico, la cui necessità viene affermata a prescindere, benché non si riesca a definire cosa e come debba essere valutato in modo credibile. Emblematici, a titolo d’esempio, le perplessità che la stessa Fondazione Agnelli ammette (nel suo Rapporto 2014 “La valutazione della scuola”) sulla valutazione individuale dei docenti, che presenta problemi di ardua soluzione dal punto di vista del metodo (come isolare il contributo del singolo all’interno di un’attività collegiale) e dell’etica (isolando e differenziando le singolarità, la valutazione nuoce alla collegialità e favorisce il disincanto del singolo), per non parlare dei dubbi più tecnici sulla valutazione da parte degli studenti e su quella ispettiva (che richiederebbe un numero di ispettori talmente alto – e costoso – da riproporre il paradosso borgesiano della mappa e del territorio). Ancora lo stesso rapporto riconosce che della valutazione si potrebbe fare a meno (come accade in Finlandia): in presenza di un efficiente sistema di reclutamento dei docenti “possono bastare qualità professionale, deontologia e il controllo dei colleghi a fare funzionare bene le scuole”. Nondimeno, si sostiene che sarebbero le carenze della scuola italiana a richiedere la valutazione per far emergere “punti di forza e di debolezza del sistema scolastico e delle singole scuole”: invece di puntare su un reclutamento di qualità (magari rispettoso della dignità e professionalità dei docenti), si afferma la necessità di uno strumento discutibile e poco funzionale, che peraltro non incide sull’ingresso dei docenti nel sistema, e in definitiva contribuisce a mantenere quel cattivo equilibrio di “poche luci e molte ombre” la cui valutazione dovrebbe fornire farmaci per la cura. Una capriola priva di grazia, accompagnata, nella produzione di documenti ministeriali, da emblematici slittamenti semantici che sostituiscono a “valutazione” termini più accattivanti sintagmi, dal “monitoraggio di carattere regolativo” (Giancarlo Cerini) al “posizionamento argomentato in relazione ai dati” (Paolo Davoli).

La verità è che la valutazione ha un effetto performativo in sé, che prescinde dall’impalpabilità dei suoi contenuti e dalla scarsa affidabilità dei suoi metodi, e mira a rafforzare in modo analitico quella forma di controllo che è la costruzione di una soggettività individuale attraverso gli strumenti del calcolo dei costi e benefici e l’inquadramento statistico, come il Foucault critico delle politiche neoliberali ci ha da tempo insegnato. Non va infatti sottovalutata l’economia morale implicita nei processi di misurazione di precisione, che isola i devoti del culto rigoroso della misurazione in una torre d’avorio impermeabile ai criteri empirico-sperimentali della revisione, falsificazione, correzione, e soprattutto a ogni riferimento alla costituzione della società in dominanti e dominati, e alla critica dell’ingiustizia che permea l’ordine sociale (come in modo diverso ma convergente hanno osservato Lorraine Daston e Didier Fassin). In modo esemplare, gli adepti al culto della misurazione sono incapaci di comprendere che quelle procedure che contribuiscono a implementare sono le stesse che producono la precarizzazione del figlio trentenne o il licenziamento del vicino di casa cinquantenne, dalle loro anime belle percepite come ingiustizia.

Al tempo stesso, i processi di valutazione secondo un’economia morale della precisione attuano una divisione interna al campo delle conoscenze e dei saperi analoga a quella che la colonizzazione capitalistica ha operato sulle storie dei colonizzati, dividendole (secondo l’intuizione di Dipesh Chakrabarty) in Storia 1 – quel passato che il capitale pone e assume come propria condizione – e Storia 2 – quegli elementi che il capitale trova “non come presupposti stabiliti da esso stesso, non come forme del suo proprio processo vitale” (K. Marx, Il Capitale, I). Quei saperi che non sono riconducibili a forme quantitative devono essere elisi, sottomessi o distrutti, perché – come la Storia 2 rispetto alla Storia 1 – ne interrompono la pulsione totalizzante insita nella pretesa che ogni conoscenza sia ridotta a forme analiticamente scomponibili e misurabili (come la frantumazione delle conoscenze in quell’indistinto pulviscolo, epistemologicamente discutibile, che sono le cosiddette “competenze”), e, al tempo stesso, che il campo dei saperi sia costituito solo e soltanto da conoscenze analiticamente scomponibili e misurabili.

La valutazione si inserisce in quel campo degli “investimenti in forme” (Laurent Thévenant) che assumono ipso facto un’autorità che non può essere messa in discussione, in nome della quale coordinano l’azione delle collettività, dopo averla spogliata di ogni valenza politica e averla transustanziata in procedure tecniche i cui elementi-chiave eccedono la capacità di critica del singolo; trasformano l’autonomia dell’individuo in una forma di autocontrollo; minano la possibilità di un’azione collettiva comunicativa e critica contro le esperienze di ingiustizia sociale, erodendo la stessa ragione sociale della cooperazione. In definitiva, si realizza una governance attraverso i numeri con la quale è inibita la possibilità che un individuo possa ricondurre la propria esperienza singolare a criteri generali – vale a dire, è lobotomizzata la stessa capacità di ricondurre il particolare al generale, l’effetto alla causa che è l’attività propria della ragione. L’investimento in forme crea una sorta di territorio preliminare nel quale avviene il pre-giudizio delle mappe che prendono il posto dei territori, la pre-determinazione dei criteri di valutazione è data dai criteri stessi che dovrebbero essere oggetto di determinazione. Ciò che viene eliso è ogni considerazione circa la qualità dell’opera, le condizioni materiali di attuazione, il suo eventuale contributo all’esercizio effettivo della cittadinanza. Deperisce quella che Arjun Appadurai chiama “la capacità di aspirare“, che è al tempo stesso un diritto: di avere un orizzonte temporale in cui allungare lo sguardo e uno spazio politico in cui esercitare la presa di parola.

*Questo articolo è stato pubblicato, in forma abbreviata, da il manifesto del 4 maggio 2016