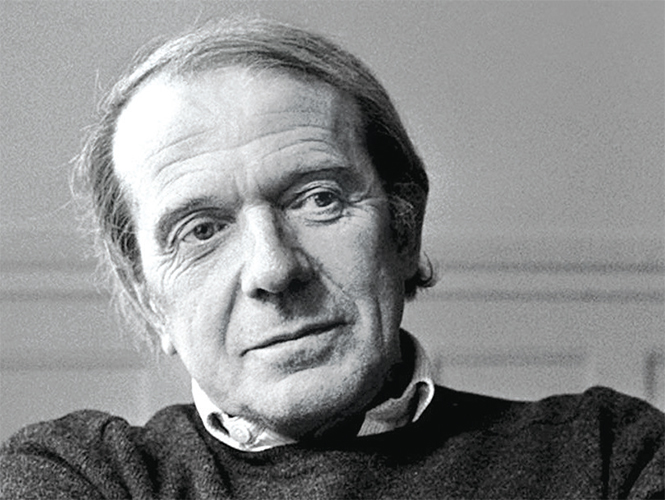

di JUDITH REVEL.

Les Français n’ont pas toujours bonne mémoire, mais il y a des formules qui survivent à l’effacement des événements auxquels elles sont liées. C’est le cas de «L’imagination au pouvoir», énoncé-drapeau de 1968, déclaration de guerre aussi – une guerre de mots et d’images, de gestes et de pratiques, de cheveux soudainement longs, de désirs libérés, d’indignation devant l’injustifiable, d’espoirs joyeux, d’envie de liberté et de justice. Une guerre qui avait en haine la vraie guerre (le Vietnam – mais le souvenir de la seconde guerre mondiale n’était pas si lointain, et la guerre d’Algérie venait à peine de se terminer), qui s’opposait à toutes les formes d’autorité: celle des parents sur les enfants, des hommes sur les femmes, du premier monde sur le second et le troisième, de la bourgeoisie sur la classe ouvrière, de la culture «haute» sur les formes d’expression populaire, de l’Eglise sur les mœurs, de l’Etat sur les citoyens, de l’université sur les savoirs, de la famille sur les choix personnels. Une partie de la jeunesse se dressait contre une génération qui avait permis Vichy puis la défense sanglante d’un monde colonial qui avait tourné à la guerre civile et dont la France sortait à peine. Changeons le monde, envahissons les rues et les places – nous, hommes et femmes de bonne volonté, ouvriers et étudiants, immigrés et Français, qui n’avons pas demandé à hériter de ce dont se sont rendus responsables ceux qui nous ont précédés. Il s’agissait d’expérimenter de nouvelles manières d’être ensemble, de nouveaux modes de vie.

On réduit souvent les événements de Mai à une révolution hédoniste et libertaire, sexuelle et artistique, apanage de quelques milliers d’étudiants parisiens privilégiés, on y voit les prémisses de cet individualisme libéral qui est aujourd’hui notre lot, chacun voulant faire valoir ses propres désirs, son propre plaisir, ici, tout de suite, au détriment de tous les autres. Rien n’est plus faux : jamais 1968, avec sa soif d’expérimentation anti-autoritaire, sa volonté de destituer tous les pouvoirs et de n’en prendre aucun, sa joyeuse envie d’inaugurer le monde, n’a perdu de vue que transformer le réel, cela ne pouvait se faire qu’ensemble – à travers des expérimentations qui, sans exiger des différences qu’elles se conforment à un modèle unique, les laisseraient au contraire libres d’être ce qu’elles étaient. Il fallait faire monde où les différences cohabiteraient sans jamais qu’aucune ne soit considérée comme supérieure à une autre. «Imagination au pouvoir»: le refus du pouvoir, l’envie d’un monde commun constitué de différences précieuses et riches, la guerre aux autoritarismes, aux égoïsmes et aux traditionalismes de tout poil.

Aujourd’hui le malaise ne naît pas de l’effacement de la mémoire. L’inconfort naît du constat que les mêmes mots qui avaient incarné l’espoir de 1968 – révolution, imagination, transformation – sont devenus le vocabulaire d’un néolibéralisme avide de disciplinariser les vies pour rendre les individus plus productifs et plus gouvernables. La sidération consiste en cela: l’imagination est le maître-mot d’une mélasse idéologique qui voudrait que nous soyons d’autant plus dociles que nous sommes utiles, et vice-versa. Or notre utilité productive, aujourd’hui, c’est notre faculté d’inventer. Mantra d’entreprise, «l’imagination au pouvoir» est une injonction à se transformer en permanence soi-même, à être plus créatif, plus innovant: dépayser le consommateur avide de nouveautés, écraser la concurrence par l’innovation, capturer l’imagination sociale et la breveter (c’est-à-dire la privatiser), pour nourrir la course éperdue à la valorisation économique. «Sois inventif ou crève», nouvelle formule magique de la sélection naturelle à l’époque du néolibéralisme. La guerre de chacun contre tous est aujourd’hui guerre d’imagination: à qui sera le plus étonnant, rapide, inattendu, étrange, paradoxal. Le monogramme de notre assujettissement est cette obligation au transformisme, le culte de notre propre individualité, ce capital humain que nous sommes devenus et qui nous arrache au fourmillement joyeux et partagé de la socialisation et du partage. Refuser les transformations néolibérales de la société? C’est être attaché à des privilèges. Lutter contre l’institutionnalisation de nouvelles injustices? C’est appartenir au passé. Dénoncer le «détricotage» des grands acquis sociaux? C’est ne pas être contemporain. «Révolution» est aujourd’hui le mot favori de ceux qui réalisent la mise en pièce méthodique de nos vies au prétexte qu’il faut accompagner le mouvement de l’histoire: une histoire dont ils présentent la (fausse) nécessité comme allant de soi, et dont ils disent être les auteurs exclusifs. Cette histoire n’est pourtant pas la seule, leur usage de l’imagination n’est pas le nôtre.

Il en va aujourd’hui, de manière urgente, d’une réappropriation nécessaire. L’imagination et la révolution ne sont pas ce que vous en faites. Notre imagination consiste à dire – pour commencer: je me refuse à la fausse alternative entre révolution néolibérale et conservatisme social. Le tour de passe-passe qui consiste à inverser les pôles (le néolibéralisme comme facteur irréfutable de progrès; la critique du néolibéralisme comme frein à la modernité) est obscène. Là où tout est tombé par terre, il faut inventer. Faut-il la catastrophe pour voir fonctionner à nouveau à l’endroit l’imaginaire du changement? Pas de réponse à cela – c’est là que commence, sans doute, la responsabilité politique. Libres à nous d’attendre la catastrophe. Libres à nous aussi de décider que l’attente du pire n’est pas bonne conseillère, parce que l’indignation n’attend pas, que l’imagination frémit en chacun de nous et serpente dans la totalité des rapports sociaux: nous voulons tenter d’inventer autre chose. Non pas en dépit du monde (nous ne voulons pas être utopistes), ou sur ses ruines (nous ne voulons pas être catastrophistes), mais dans et contre ce qu’il est.

questo testo è stato pubblicato su Le Monde del 25 gennaio 2018