Intervista di EMMANUEL CHAMORRO SÁNCHEZ a TONI NEGRI. [⇒ Español]

È stato recentemente pubblicato da Polity Press Marx and Foucault, un’opera che riprende sedici testi elaborati da Toni Negri in quest’ultimo decennio (alcuni tuttavia datano degli anni ’70). La prima domanda è evidente: perché riflettere oggi sulla connessione Marx-Foucault, qual è l’interesse di questa riflessione per l’analisi del mondo contemporaneo?

Da quarant’anni ho seguito e studiato Foucault e da quarant’anni la mia interlocuzione con Foucault è stata attraversata dal lavoro su Marx. Nei favolosi ‘60/’70 la lettura di Foucault era entrata nelle mie abitudini quasi senza me ne rendessi conto. Ma subito mi divenne chiaro perché lo leggessi assieme a Marx. Venivo dallo studio dello storicismo tedesco e dalla convinzione che non si potesse filosofare che da dentro la storicità dell’essere – e, contemporaneamente, avevo vissuto una forte rottura ed un deciso distacco da ogni proposta teleologica, di filosofia della storia, d’origine più o meno hegeliana. È questa la base della mia immediata simpatia per Foucault? E dell’accostamento della sua opera alla storicità non teleologica, non storicista, di quel Marx che, nello stesso tempo, in quel modo venivo riconoscendo nell’ambito dell’«operaismo» italiano? Credo di sì. Aggiungo che, ovviamente, tra quel Marx e quel Foucault aveva man mano esercitato un influsso, e costruito una relazione, la critica nietzscheana dell’hegelismo (ed in particolare della dialettica hegeliana) costruita da Gilles Deleuze.

L’interesse che allora mi aveva portato alla collusione Foucault-Marx si mantiene ora e la ritengo efficace nella lettura della postmodernità. Credo anche che questo intreccio costituisca una «parola d’ordine» per mantenere il punto di vista della critica contro i nuovi naturalismi e le nuove metafisiche dell’identità che lo attaccano con propositi reazionari.

La relazione di Foucault con Marx è stata tradizionalmente analizzata come problematica. In parte ciò si deve al fatto che nel decennio ’70 si è prodotto all’interno della riflessione foucaultiana un lento allontanamento dalle tesi di Marx e soprattutto del marxismo. Uno dei punti più importanti di questa separazione può trovarsi – a metà degli anni ’70 – nell’identificazione del potere come «problema del XX secolo» in opposizione al tema della miseria che sarebbe stato il problema cruciale del XIX secolo. Così sembrerebbe che l’analisi delle relazioni di potere si emancipi dalla questione della produzione, dello sfruttamento e delle classi sociali, relegandone l’analisi su un secondo piano. Dopo quattro decenni di neoliberalismo, possiamo comprendere il ritorno a Marx che si propone nella sua opera, come una correzione della direzione foucauldiana che sembra in un momento determinato dissociare le relazioni di potere da quelle della produzione?

Per rispondere a questa questione vorrei prima notare che i marxisti ortodossi – anni ’70/’80 – hanno pesantemente rigettato Foucault. In Italia – patria dell’«operaismo» – c’era l’obbligo di rifiutare Foucault per entrare (o rientrare) nel PCI o per vivere nella sua area: lo testimoniano le vergognose recensioni delle sue opere prodotte allora da filosofi e letterati, certo non irrilevanti, come Massimo Cacciari e Alberto Asor Rosa. L’ideologia del PCI interpretava allora il potere in termini di «autonomia del politico», in termini schmittiani. È certo che Foucault distingue il problema del potere dal tema dell’emancipazione (per esempio dalla miseria): ma può Foucault essere considerato uno schmittiano? Certamente no. Porre il problema del potere al centro della scena, era per lui porre sotto la lente della critica un potere socializzato, diffuso ed esercitato in una pluralità di micropoteri – che rivelavano, ovunque, «rapporti di potere». In questa concezione del potere, Foucault incrocia il rinnovamento marxiano operato dagli operaisti italiani, quando vedevano potere e produzione (di merci, di saperi, di affetti ecc.) confrontarsi, confondersi, opporsi in un quadro che, poco più tardi, chiameremo «biopolitico». La reinvenzione del marxismo da parte degli operaisti non si caratterizzava come ritorno ad una rozza concezione economicista del potere – al contrario, riscoprendo il concetto di classe operaia come contrapposto a quello di forza-lavoro e soggettivandolo nella stessa relazione di lavoro, sviluppava il marxismo in termini di «produzione di soggettività». Non attenderemo molto perché Foucault costruisca anch’egli quella duplice figura del soggetto che gli permetterà un’enorme avanzata nella definizione del metodo storiografico (e delle scienze umane) e dell’etica (scilicet della politica). Insomma, il tessuto sul quale negli anni ’70, in Italia, si muoveva il ritorno a Marx e in Francia sorgeva il foucaultismo, era fondamentalmente omogeneo e molti sviluppi dell’una o dell’altra forma della critica si sono da allora sovrapposti.

Degli autori hanno mostrato che le critiche di Foucault a Marx si debbano più ad una volontà di allontanarsi da marxismo che ad una supposta distanza teorica. Nel contesto della guerra fredda e della critica all’URSS, Foucault è arrivato a dire: «bisogna condannare tutto quello che la tradizione socialista ha prodotto nella storia». Questo ha permesso a quella che lei chiama «destra foucaultiana» d’avere qualche ragione per situare «l’ultimo Foucault» vicino a posizioni liberali. La mia opinione è che un’attenta lettura dei testi della fine degli anni ’70 ci permetta di vedere un Foucault più preoccupato della «mancanza di immaginazione politica della sinistra» di un Foucault che lodi le supposte innovazioni del neoliberalismo (quel «uomo nuovo» identificato nel senso di «imprenditore di sé»). Non dobbiamo dimenticare – come invece fanno gli interpreti liberali – che Foucault si trova su un crocevia storico nel quale una buona parte delle critiche della sinistra più radicale sono state prese come alibi dei governi neoliberali nel loro attacco alle fondazioni del welfare state. Come possiamo oggi rileggere le critiche di Foucault al marxismo e al movimento operaio? Sono ancora utili o sembrano eccessive?

Sono d’accordo con quel che lei dice dell’uso che la «destra foucaultiana» ha fatto di Foucault contro il marxismo. Direi che ne era in parte legittimata, come era legittimato Foucault a muoversi contro un marxismo caratterizzato da rozzezza economicista e positivista – e soprattutto da una sorta di brutale cinismo nella gestione del potere. Ciò riconosciuto, non mi sembrano molto interessanti le sacrosante critiche foucaultiane al marxismo dogmatico – mi interessa lavorare sull’intenso ed esteso uso che Foucault fa di Marx. Larvatus prodeo può essere definita anche la divisa di Foucault nei confronti di Marx. Essa si espone in maniera decisiva almeno da quando il potere viene definito come un rapporto ed il soggetto è statuito da un lato come prodotto del potere e dall’altro come produttore di vita e potenza sociale; da quando all’«Io» si sovrappone il «Noi» nella definizione della resistenza della potenza produttiva contro il potere; e da quando il rapporto di potere si sbilancia in maniera asimmetrica a favore dell’«eccedenza» della resistenza (scilicet della produzione di soggettività).

Sono d’accordo con quel che lei dice dell’uso che la «destra foucaultiana» ha fatto di Foucault contro il marxismo. Direi che ne era in parte legittimata, come era legittimato Foucault a muoversi contro un marxismo caratterizzato da rozzezza economicista e positivista – e soprattutto da una sorta di brutale cinismo nella gestione del potere. Ciò riconosciuto, non mi sembrano molto interessanti le sacrosante critiche foucaultiane al marxismo dogmatico – mi interessa lavorare sull’intenso ed esteso uso che Foucault fa di Marx. Larvatus prodeo può essere definita anche la divisa di Foucault nei confronti di Marx. Essa si espone in maniera decisiva almeno da quando il potere viene definito come un rapporto ed il soggetto è statuito da un lato come prodotto del potere e dall’altro come produttore di vita e potenza sociale; da quando all’«Io» si sovrappone il «Noi» nella definizione della resistenza della potenza produttiva contro il potere; e da quando il rapporto di potere si sbilancia in maniera asimmetrica a favore dell’«eccedenza» della resistenza (scilicet della produzione di soggettività).

Già dal prologo del suo libro, lei segnala d’aver raggiunto una «lettura matura di Foucault» e che questa si fonda attorno alla nozione di «biopolitica». Questo concetto permetterebbe di lanciare dei ponti tra l’analisi marxista dei processi produttivi e l’analisi foucaulti ana delle relazioni di potere. Il termine che esiste fra i due estremi è quello della sussunzione reale della vita nel capitale (un processo sul quale lei insiste da decenni). In che cosa consiste quest’interpretazione matura di Foucault? Come possiamo leggere Foucault nel segno della sussunzione della società nel capitale, quando apparentemente la sua filosofia cerca sempre dei fatti parziali e mai degli schemi totalizzanti?

Direi che Foucault, nel suo percorso teorico, ha cercato, prima di tutto, di riordinare il reale, la molteplicità che lo costituisce, sistemandolo strutturalmente. Fu questo il proposito della filosofia francese – sulla linea Canguilhem – nel secondo dopoguerra. In Foucault, inoltre, si sente nell’opera degli anni ’60, fortemente risonare la critica francofortese – della quale non va sottovalutata l’ambigua egemonia in quegli anni. Ma successivamente Foucault sviluppa una dinamica di rottura di quelle strutture ed identifica il rapporto antagonista come schema di lettura e di tessitura dell’orizzonte storico. Se vogliamo meglio inquadrare quanto avviene nell’ambito della critica materialista del mondo presente fra i ’50 e i ’70, possiamo dunque dire che la «sussunzione reale» è il «prima», meglio, la dimensione «epistemica» (direbbe Foucault) nella quale si muove la critica negli anni del secondo dopoguerra (era, come si diceva, quel che Francoforte ha categorizzato). Anche l’«operaismo», al suo inizio, è d’accordo su questa prospettiva. L’orizzonte strutturale e quello della «sussunzione reale» presentano profondissime analogie: la presa di coscienza che la mercificazione capitalista ha invaso il mondo della vita. Ma la cosa decisiva nel pensiero di Foucault (e anche in quello dell’«operaismo») è il secondo momento, quando cioè si pone il problema di come rompere quella gabbia, di come apprezzare e qualificare movimenti e pluralità all’interno di quella totalità «strutturale» o «sussunta». Questo è il secondo Foucault, quando dipinge «un mondo che non ha più fuori»; quando, d’accordo con Deleuze, assume l’orizzonte di immanenza in maniera assoluta e, diversamente da Deleuze, lo storicizza. È qui che il concetto di produzione assume una posizione primaria e la «produzione di soggettività» diviene polo di resistenza e di costruzione dell’orizzonte «biopolitico».

Mi permetto di notare che l’«operaismo» si è rinnovato in parallelo con questo movimento critico del poststrutturalismo – rispondendo al pathos di quel tempo straordinario che furono i ‘60/’70.

Uno dei testi che si segnalano nel suo libro è «On the method of political crtitique», un articolo scritto nel 1978, e che offre una comprensione contemporanea dell’opera di Michel Foucault. In quel testo sono presentate le idee fondamentali dell’analitica foucaultiana del potere, e nel medesimo tempo è presentata una buona parte dei suoi limiti, considerati specialmente nella difficoltà di toccare la questione della resistenza e del cambiamento sociale. Quando lei ha scritto questo testo, ha compreso che Foucault si trovava in un impasse che, come in seguito abbiamo appreso, fu risolto attraverso la nozione di governamentalità, l’esplorazione della questione etica e la soggettivazione. Alla luce di questi sviluppi: come possiamo abbordare l’apparente incompatibilità tra l’analitica del potere (che senza dubbio indica la pars destruens) e la soggettivazione (pars construens della sua opera)? Cos’è cambiato e cosa resta della «lettura matura» che lei ha realizzato dell’opera foucaultiana?

È vero che già alla metà degli anni ’70 (come è evidente dall’articolo pubblicato in Marx e Foucault) avevo perfettamente avvertito che Foucault sarebbe stato costretto a risalire da quel «prima» (come lo definivo nella risposta alla precedente domanda), che leggevo nelle sue opere di quegli anni al «dopo». Fu quello che avvenne verso la fine degli anni ’70, con la definizione del «biopolitico» e della «produzione di soggettività».

Potrei aggiungere un ricordo personale. Nel ’77-’78 mi capitò di intervenire indirettamente, attraverso Guattari, nel litigio fra Deleuze e Foucault – litigio determinatosi attorno ai primi esperimenti, che Foucault intraprende, riguardanti il «farsi» della soggettività nella storia presente – subendo certamente influenze neoliberali. Era questo che Deleuze e Guattari denunciavano, senza tuttavia comprendere che questo passaggio, per quanto a prima vista equivoco, poteva concludere ad un nuovo modo di concepire il processo politico – come resistenza, dal basso – e quindi investendo la stessa lotta di classe, riproponendone quel dispositivo di soggettivazione che la socialdemocrazia aveva fatto di tutto per dissolvere e distruggere. Era questo ch’io sostenevo, già allora, nei confronti dei contraddittori di Foucault, intuendo la logica necessità che il pensiero di Foucault si torcesse verso quella conclusione rivoluzionaria.

Concludendo, non c’è incompatibilità tra analitica del potere e soggettivazione, un problema politico da risolvere. Foucault avvicinò la soluzione dal punto di vista teorico. Reliqua desiderantur.

Un altro dei testi fondamentali, a nostro parere, del suo libro è l’articolo «Marx dopo Foucault», del 2014. Esso pone il problema in un’altra prospettiva e cioè di come, in un certo modo, la categoria della soggettivazione permetta a Foucault di uscire dall’impasse al quale conducevano «il culto strutturalista dell’oggetto» e il «fascino spiritualista del soggetto». Approfondendo la questione delle tecniche del sé, si nota tuttavia l’assenza di riferimenti al momento in cui Foucault carica le armi teoriche della soggettivazione e della governamentalità e si confronta, per la prima volta nella sua vita, in maniera diretta e sistematica ai problemi contemporanei. Ci riferiamo qui al corso del 1979 Naissance de la biopolitique, nel quale il filosofo francese analizza la tecnologia del governo neoliberale e le tecniche concrete di soggettivazione. La pubblicazione di questo corso polemico è recente, ma già in Empire si faceva riferimento ad esso. A che cosa si deve ora l’assenza di riferimenti a questo corso? Non crede che modelli come quello dell’«imprenditore di sé» possano aiutare a comprendere le strategia di soggettivazione neoliberali o, nel linguaggio della moltitudine, le forme di corruzione del comune?

In questo edificio cementato nella lettura di Marx e di Foucault, un terzo autore occupa un luogo privilegiato. Si tratta di Gilles Deleuze. L’influenza della lettura deleuziana di Foucault è da subito divenuta evidente in tutta la sua opera e la sua presentazione del passaggio dalla disciplina alla società del controllo è un elemento cruciale per comprendere la trilogia Empire – Multitude – Commonwealth e la consistenza politica della nozione di «postfordismo». In conclusione: quale ruolo gioca Deleuze nel dialogo Marx-Foucault?

Mi chiedete perché nel mio lavoro vi sia un’assenza di riferimenti specifici ai testi di Foucault sulla biopolitica apparsi alla fine degli anni ’70. Perché un’assenza di riferimento a quei testi che davano ragione alla previsione sullo sviluppo del pensiero di Foucault che avevo proposto negli anni precenti? Non mi pare che questo si possa dire in generale. Ho ben letto e portato nella discussione del rapporto Marx-Foucault quei corsi al Collège – tanto più che in essi agisce quella storiografia marxista (di Lucien Febvre e Boris Porschnev, in primo luogo) sulla quale anche nel mio lavoro mi ero soffermato. Ma forse avete ragione nel pormi questa domanda perché anch’io sento quel vuoto. E la spiegazione è banale. In quegli anni ero in galera, isolato da tutto e da tutti, ed evidentemente non informato dell’evoluzione del pensiero di Foucault. Tuttavia in quegli anni, e in quelle condizioni, lavorai su Spinoza, su un tema analogo: come può essere soggettivata l’etica dentro l’assoluto ontologico? Non è lo stesso problema della rottura e dello sviluppo della struttura? Quello che era per me importante era, da un lato, riportare il problema politico nella critica della metafisica e quindi mostrare la metafisica come contesto del pensiero politico; dall’altro lato, spiegare come nell’assoluto ontologico possano darsi singolarità plurali in movimento e come questo movimento proponga eccedenza d’essere e potenza costituente. Quando poi negli anni ’90 rientrai nel dibattito politico, quei temi foucaultiani della fine dei ’70 sono divenuti per me fondamentali. Ed evidentemente lo sono in Impero e dintorni. Con tutta probabilità è il Foucault di Deleuze che ha aiutato il mio aderire a quelle tematiche, più di quanto ne fossi capace precedentemente. Il discorso su «disciplina e controllo» è divenuto allora centrale nell’analisi delle trasformazioni del potere – ma soprattutto è diventata per me fondamentale quell’analisi foucaultiana del potere e del soggetto che, spinozianamente, potevo collegare alla mia lunga consuetudine teorica con il rapporto duale di «potere» e «potenza». Sono temi che man mano sono divenuti centrali nella mia discussione con Michael Hardt e nella nostra filosofia politica. Si noti in particolare che in Assembly il tema della soggettivazione è ampiamente ripreso e spinto fino a investire «funzioni imprenditoriali» nello sviluppo del concetto di moltitudine. Sia inteso che qui, in questo proposito, è implicito – come lo è in Foucault – lo sforzo di liberare il concetto di «impresa» da qualsiasi accento individualista e neoliberale. Ed anche questo sforzo è qualcosa che per me discopre lavori antichi. Nel mio lavoro sociologico degli anni ’80 e ’90, durante l’esilio francese, avevo infatti tentato di fissare il concetto di «imprenditore politico» come corrispettivo delle esperienze di «laboratori territoriali» e/o di «bacini di lavoro immateriale» che venivo descrivendo nella prima fase dello sviluppo «postfordista». Tutto ciò per dire che, quanto Foucault ha posto in prima linea, era nell’aria ed anche umili ricercatori – come me e i miei compagni in politica ed in sociologia eravamo – potevano autonomamente intuire e pregustare quei concetti e quei temi che sono di Foucault. Di un Foucault «mimo» di un’epoca – come vuole sia il filosofo, il Deleuze di Che cos’è la filosofia?.

In gran parte del pianeta abbiamo vissuto, nel XXI secolo, un ciclo di contestazione della globalizzazione capitalista, marcato dall’immanenza, l’orizzontalità ed il rigetto delle istituzioni statali e rappresentative. Tuttavia, negli ultimi anni, sembra che le strategie di opposizione al neoliberalismo mutino, aprendo alla possibilità di un «momento leninista» nel quale si passerebbe dalla costruzione del movimento alla battaglia per il potere dello Stato. Questa tensione tra l’orizzontale e il verticale può anche comprendersi come un conflitto tra il modello «populista» e quello dell’«immanenza». Crede lei che sia possibile articolare questi due momenti – e conseguentemente questi due modelli – oppure essi corrispondono a delle strategie esclusive l’una dell’altra?

Mi spiace contraddirla, ma non mi sentirei in nessun caso di definire il momento «populista» come momento «leninista». Non penso che sia possibile articolare il modello «populista» e quello dell’«immanenza» (perché ritengo il leninismo una teoria dell’immanenza). Credo che i tentativi di articolare orizzontalità e verticalità del processo politico debbano in ogni caso esercitarsi nell’egemonia dell’orizzontalità, della moltitudine e della sua espressione come potenza costituente. E non mi sembra che i tentativi di articolare l’«orizzontale» e la «verticale» (nelle esperienze del ciclo seguito al 2011) abbiano avuto risultati definitivamente positivi. Senza ricordare quel che è avvenuto nei paesi arabi, non credo che le esperienze sviluppatesi in Spagna (ad esempio) o negli Stati Uniti (ad esempio) siano risolutive. Il populismo di Podemos ha svuotato la potenza del 15M dentro una struttura partitica relativamente incapace di rompere la gabbia costituzionale neoliberale e il cinico gioco della gestione sovrana del potere. Più aperta è l’esperienza sanderista – più aperta perché ancora, al momento, confidente nei movimenti moltitudinari di base. Il fatto è, come Hardt ed io argomentiamo in Assembly, che la linea dell’«immanenza» non può essere sviluppata se non si esce dal «vuoto» che ogni discorso «populista» fa precedere alla costruzione del «suo» popolo – e non si discopre e si istituzionalizza invece quello che l’immanenza contiene, la sua insopprimibile potenza.

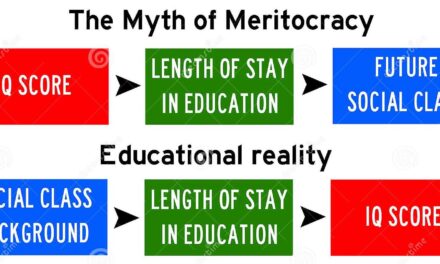

Se qualche cosa marca questa trasformazione teorica e definisce la proposizione populista, è la rinuncia all’analisi in termini di classe. Reintroducendo in un certo modo il Foucault genealogista del discorso nel linguistic turn, i teorici populisti rinunciano alla pietra angolare dell’analisi marxista: il carattere centrale del modo di produzione nella costruzione del sociale. I movimenti populisti di sinistra hanno in buona misura ricostruito l’analisi di classe astraendola dalle sue forme tradizionali e presentandola come una lotta del basso contro l’alto. Questi cambiamenti ci obbliga a domandarci se il sociale sia qualcosa di così mutevole come Laclau o Mouffe lo presentano o invece se resti qualcosa di quella determinazione marxista che ci permette di analizzare la realtà nei termini di contraddizioni emananti dal sistema produttivo. In questo quadro il concetto di moltitudine si trova direttamente interpellato dalle nuove realtà: pensa lei che il cambiamento dalla primavera del 2011 verso un momento leninista permetta di continuare a pensare la strategia della trasformazione politica in termini di immanenza e di moltitudine?

Ho vissuto l’esperienza del Partito Comunista Italiano, nella quale Laclau e Mouffe spesso si riconoscono. E nella quale, soprattutto, vedono un esempio di forte approssimazione della sintesi di orizzontalità e verticalità politiche. Posso assicurarvi che questo equilibrio esistette solo finchè nel PCI il contropotere operaio visse, sostenuto dal mito sovietico e dall’esperienza della resistenza armata. Cadute queste potenze, la «trascendenza» politica trionfò e in quel partito non restò nulla di quel metodo marxista che permette di analizzare la realtà in termini di contraddizioni espresse dal sistema produttivo. Ora, credo che una strategia moltitudinaria possa essere sviluppata solo se costruiamo istituzioni di contropotere e cioè istituzioni non sovrane e non proprietarie che si approprino e gestiscano beni comuni e creino soggettivazione ed organizzino quel «modo di produzione» che ormai mostra caratteristiche sociali e politiche sempre più intense: intendo il modo di produzione del comune. Si dà immanenza solo quando si sia capaci di espropriare gli espropriatori, di togliere cioè la trascendenza dell’esproprio. Sono questi i temi che sviluppiamo in Assembly.

E per finire, mi sia permesso di riprendere una piccola osservazione sul «leninismo». Per «leninismo» intendo esattamente il contrario del populismo, perché esso non riempie un «vuoto» ma dà invece parola al «pieno» della moltitudine e dice «no alla guerra» ed auspica l’«estinzione dello Stato», dice no alla «nazione» e sì alla lotta di classe, decide di dare immediatamente la terra ai contadini ed autonomia di espressione e di direzione agli operai industriali – ed oggi ai lavoratori cognitivi – e a nessuno la proprietà e a tutti l’uso del comune, e non da ultimo il potere politico ai soviet e con ciò la responsabilità e il comando sullo sviluppo delle tecnologie ecc. Che cosa questo abbia a che fare con il populismo non so davvero: il populismo è una teoria monarchica, il leninismo è teoria della «democrazia assoluta».

Pubblicato in Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos