di MARCO ASSENNATO.

Sono usciti quest’anno due lavori in video, diversi per lunghezza e soggetto, eppure insistenti su un medesimo tornante del marxismo europeo – o se si preferisce su due delle sue maggiori eresie. Il primo – si tratta di un documentario – diretto da Olivier Oliviero e prodotto dalla francese ARTE, è dedicato a Louis Althusser. Il secondo – edito da Deriveapprodi – interroga, nel modo dell’Abecedario, il pensiero di Mario Tronti. Curiosamente ci sono alcuni passaggi nell’intervista a Tronti che suggeriscono qualche tangenza: un debito dichiarato verso il Machiavelli e noi di Althusser, (interpretato come origine della scoperta dell’autonomia del politico); e poi un’esaltazione della distinzione tra teoria e prassi che sfiora tonalità francesi. Ma non si tratta qui di cercare inutili accostamenti: per quanto Tronti e Althusser possano esser considerati scaturigini di una medesima epoca – peraltro con il 1968 piantato in mezzo ad entrambi i percorsi – le distanze tra i due autori sono evidenti. Colpisce piuttosto la profonda differenza di qualità – non imputabile, com’è ovvio, né agli argomenti trattati, né alle due diverse produzioni, ma interamente da attribuire ai curatori.

L’Aventure Althusser permette di comprendere, per voce dei suoi più celebri allievi, la cartografia dei concetti fondamentali attraverso i quali il maestro di Rue d’Ulm imbastì la sua guerra di classe nella teoria con il marxismo francese, valorizzando al contempo la passione didattica e il gusto per il lavoro collettivo che animava l’uomo. Il documentario riesce inoltre a restituirci poeticamente un vissuto per molti versi eccezionale e si distingue per magistrale delicatezza quando affronta – senza indugiarvi in modo scomposto – il tornante in cui la vicenda biografica incrocia la tragedia dell’omicidio e, probabilmente, il limite della follia. Si tratta insomma di un lavoro onesto nelle intenzioni e raffinato per fattura.

Nessuna di queste qualità è invece possibile trovare nelle oltre sei ore di intervista a Mario Tronti, su cui qui ci concentreremo. Ciò, sia chiaro, è detto proprio perché si considera Tronti tra i maggiori filosofi della storia italiana recente: perché ne abbiamo sempre apprezzato il gusto per il ribaltamento dialettico, la scrittura avvolgente e baritonale, l’intuizione feroce e persino gli eccessi e gli errori, bilanciati da una qualità umana rara e preziosa. «Qui è il mio pensiero messo a nudo» dice Tronti, «nella nudità del suo corpo, senza orpelli». Non è così. Se il filosofo ha conosciuto e praticato lungo decenni la fatica della scrittura – «un ostacolo» sempre abilmente superato – la parola in video è tutto fuorché nuda e senza orpelli. Al contrario è orientata, costruita, indirizzata, dall’intervistatore. Ma queste sono cose ovvie.

Il cattivo chirurgo

Piuttosto si dovrebbe chiedere: a cosa serve tirar stracci contro la «concezione debole del conflitto» della ricerca «biopolitica», ridurre il lungo ’68 italiano ad apologia dell’«individualismo libertario», far polemica – tanto volgare quanto appena accennata – contro il movimento delle donne la cui differenza si sarebbe risolta in integrazione nel mondo dell’edonismo postmoderno? Come anche: a che serve forzare quel vago anti-intellettualismo che preferisce il «più ambiguo» incarico «politico-pratico» – dietro al quale si intravvede lo scranno di Palazzo Madama – alla fortuna solo accademica? A che pro ridurre la sofferta e recente ricerca spirituale di una diversa antropologia, alla nostalgia per quel «popolo della sezione Ostiense del PCI», con le sue giacche di velluto e le sue maglie pesanti, raccontato nel 1989 «da Nanni Moretti» nel crepuscolare La cosa? Non si vuole qui negare che sia lo stesso Tronti a sostenere queste fragili posizioni, tuttavia domandiamo: sono forse questi i fondamentali del suo percorso?

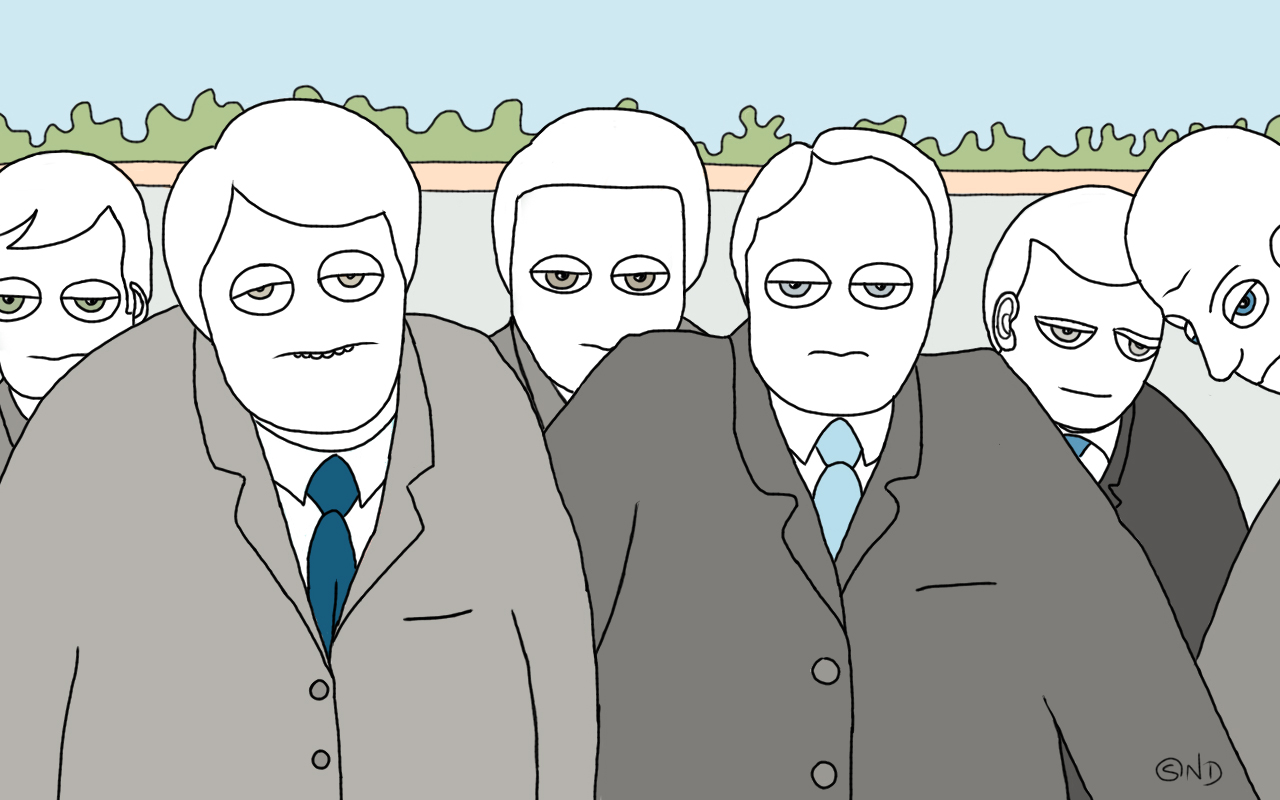

No. Non lo sono. Ridurre Tronti a tutto ciò è avvilente e scorretto. Eppure queste volgarità servono. Sono necessarie. Perché l’Abecedario Tronti in verità non è stato pensato per ragionare con l’autore della sua filosofia e tantomeno della sua vocazione politica. Si tratta piuttosto di storicizzare l’operaismo (tutto l’operaismo, quello precedente e quello successivo ad Operai e Capitale) a partire dalla scoperta dell’autonomia del politico, per poi rovesciare quest’ultima nelle sterili steppe del cosiddetto populismo contemporaneo. Per questa via lo stesso Tronti risulta come sezionato vivo sul tavolo di un cattivo chirurgo.

Il circolo trontiano

L’operaismo di Tronti, è cosa nota, si tiene sulla scoperta del punto di vista di classe dentro la fabbrica: è l’operaio-massa contro il capitale, il vettore che deve percorrere la pratica politica; è la sua composizione viva che costituisce il paesaggio svelato dall’immersione nel conflitto; è solo questa concreta emergenza soggettiva – la sua autonomia – che apre il ventaglio della ricerca teorica e della critica dell’ideologia (e dell’ideologia populista innanzitutto). Il «romanzo di formazione per menti antagoniste» vissuto a trent’anni nel contatto con quel cumulo di «sapere di presenza e di lotta» incontrato davanti ai cancelli, squarcia il percorso del giovane filosofo, lo sbilancia sul mondo. Dell’allievo di Ugo Spirito allora resta poco, perché il pensiero torna in terra e diventa progetto, pratica, dentro e contro i rapporti sociali: allora la critica reazionaria della democrazia borghese, che fu del suo maestro fascista, s’innerva di un contenuto concreto e determinato.

Ma, dice Tronti, questa scoperta è peccato. Peccato originale, illusione prospettica. Gli operai sono «parte del capitale», «non sono una classe rivoluzionaria». Solo organizzati in un partito – ed in un partito che possa farsi Stato – essi producono politica. Del dittico operaio-massa, è il secondo termine che diventa centrale: massa contro individuo; massa che deve essere introdotta nello Stato e diventarne contro-Piano. Inserire le masse nello Stato si deve per salvare lo Stato e frenare il dominio del mercato.

Attenzione però: l’argomento a questo punto si è fatto, evidentemente, circolare. Dal realismo che condanna le utopie, alla nostalgia che impedisce ogni realismo. Perché il Tronti che ci viene raccontato, è pur sempre lo stesso che avendo analizzato lucidamente il grande pensiero conservatore conosce bene la crisi della ragione politica moderna. Allora: se politica moderna consiste in grandi corpi istituzionali sovrani innervati dalle masse, «maestà dello Stato» che interviene sempre «dall’alto verso il basso» e se questa politica non è più possibile, dice Tronti, tanto vale abbandonarsi ad una malinconica «sovversione senza futuro». Dell’odio di classe si perde la classe, resta solo «l’odio».

Fermiamoci un attimo qui e ripercorriamo il circolo. Siamo ad un bivio: cosa che Tronti ha sempre onestamente sostenuto. L’alternativa è tutta nelle due «grandi» – «veramente grandi», ripete due volte – opzioni della politica moderna: il materialismo trascendente di Hobbes e quello immanente di Spinoza (e si intravvedono qui i profili di due vecchi amici). «Il mio autore è Hobbes». Come se l’allievo di Spirito, a contatto con l’assalto al cielo operaio, si fosse bruciato gli occhi e d’istinto, avesse ripiegato lo sguardo indietro. Così Tronti torna al punto di partenza e ricomincia: il comunismo è stato critica del capitalismo, solo la destra reazionaria ha conosciuto la critica della modernità. Che in questo ritorno – compiuto com’è noto a colpi di pensiero negativo – sia l’analisi del capitale che si perde, conta poco qui. «Nessuno può esser più moderno del capitalismo». Competere in modernità con il capitalismo comporta una sicura sconfitta. La critica di Lenin contro «i populisti russi, quelli veri» va forse rivista perché il comunitarismo di questi aveva colto che «se passiamo attraverso il capitalismo non ne usciamo più». È pensabile dunque una teoria politica che funzioni saltando da forme pre-capitaliste oltre il capitale? Da forme pre-moderne oltre la modernità? Questa è la domanda. Probabilmente ha ragione Pasquale Serra, autore di uno dei due testi che accompagna l’intervista: in fondo Tronti ha sempre ragionato così. Ci torneremo.

Realismo e populismo

Adesso di nuovo chiediamo: era necessario quel catalogo ridicolo di affrettate considerazioni sulla società dopo la crisi del moderno per spiegare un tale movimento? No. È compatibile, la sua ricerca ultima con il populismo degli scribacchini contemporanei? Neppure. Cosa c’entra la nostalgia decisionista con la pura propaganda destituente, in un mondo dominato dai Trump e Marine Le Pen? Nulla. Tra l’altro, proprio a partire dal Tronti realista politico – quello che a noi non piace – non sarebbe difficile contestare questo goffo e stupido tentativo: abbiamo tutti il difetto di conoscerne la passione per le grandi burocrazie politiche del novecento italiano – il PCI del suo principe disarmato e persino la DC – altro che variante populista! Basterebbero due pagine della Politica al tramonto per mandare gambe all’aria un tale fragile balbettio. E poi: abbiamo tutti letto Scrittori e popolo. E quanto Tronti c’è – il Tronti che a noi ancora oggi piace e già capace di far tesoro della spinta antiborghese del suo maestro – in quelle formidabili pagine di Asor Rosa, tornate in un baleno di sconcertante attualità?

Eppure questa è l’operazione: dalla rivalutazione appena accennata del populismo russo, si passa all’aneddotica contro il 1968, poi alla critica della democrazia borghese e infine, piantati nel cuore di una critica della società della tecnica, una volta riconosciuta la propria impotenza si lascia cadere, con un ingeneroso affidarsi alle parole di Gianfranco Miglio: «la categoria politica più importante è la vendetta», vendetta delle «generazioni sconfitte». Allora è possibile usare Tronti per confezionare banali ricette per «uscire dalla globalizzazione», o contrapporre un’ipotetica «utopia» spinozista alla conflittuale «profezia» dei grandi conservatori. Ma si tratta davvero di un tentativo infondato. In Tronti c’è troppa materia teorica, ancora preziosa: la ricerca ostinata di «forma politica» dentro alla globalizzazione economica; l’urgenza di lavorare su una «Weltpolitik» che risponda alla crisi della forma-stato nazionale; e persino la nuova ricerca antropologica e il teologico-politico non possono esser ridotti a questa miseria.

«Che cos’è dunque, per me, spiritualità? (…) È il mondo interiore dell’essere umano. (…) Non fuga mundi, come non è stata mai, nemmeno per il monachesimo, ma presenza nel mondo. Una sorta di vallum, eretto a difesa entro cui si può dire: ecco voi qui, con le vostre idee, non mi prenderete, e da cui si può ripartire per sortire all’attacco degli assedianti» (Dello Spirito Libero, p. 226).

Un’ipotesi paradossale

La lunga intervista sarebbe stata occasione propizia – e qui avanziamo anche noi per paradossi e capovolgimenti – per riconoscere un dato contro-intuitivo. Per quanto si tratti del suo volume più letto e commentato, Operai e Capitale è un testo marginale nella traiettoria di Tronti. Un pugno di anni su un percorso che copre mezzo secolo e per gran parte in modo incompatibile con le ipotesi di quel testo. La cosa è, in effetti, meno strana di quanto possa sembrare. Sono anni di ricerca collettiva, interna-esterna allo scavo teorico. Tronti vi svolge un ruolo decisivo: mette in forma pensieri di un gruppo che lavora immerso nel reale. Non acciuffa la storia con la teoria, ma forma la teoria attraverso la pratica. Diverso era prima, presso l’Enciclopedia Italiana e diverso sarà dopo, in quell’ambiente a lui sempre estraneo – una «terra desolata» – che fu la comunità accademica senese.

Ma diciamolo meglio: non s’intende qui giocare alle periodizzazioni – il primo, il secondo, il terzo Tronti. Un cristiano ha diritto a non esser ridotto in lacerti improbabili. Tuttavia è possibile riconoscere che, dentro ad una lunga continuità c’è stata una breve parentesi: breve e fruttuosa, lampo e tuono. Dopo, è rimasta una tensione di fondo, ma declinata per divergenza da quella esperienza che ha lasciato soprattutto «un tratto umano di generosità priva di ambizione personale» e amicizie profonde. Si guardi – a titolo dimostrativo – ai lemmi dell’abecedario, scelti dallo stesso autore. Se si fa eccezione per Bolscevico (svolto dapprima per esaltare il realismo di Lenin e poi per riportare la timida perplessità sulla critica al populismo) e Operai (dedicato a sottolineare ch’egli pervenne alla formula « rude razza pagana » solo con Contropiano ed esattamente per qualificare una figura operaia più rozza, incapace di rivoluzione, rispetto alle illusioni degli anni precedenti), resta davvero poco del vocabolario di Operai e Capitale: Amico/Nemico; Contingenza/Krisis; Destino; Esilio; Fede; Guerra; Hegel/Hölderlin; Interiorità; Libertà; Memoria; Qoelet; Realismo; Stato; Teoria; Unità; Verità; Zeit… sono tutti concetti che quel volume fa saltare in aria. E Novecento e Politica in questa intervista servono a Tronti solo per collocarsi sul rasoio della nostalgia, nel rimpianto per una forza mai praticata e lucidamente perduta per sempre. Ma diciamolo meglio: il Tronti operaista viene dopo, solo dopo e contro tutto questo e costituisce, ancora oggi per noi, un antidoto formidabile alle trappole del pensiero negativo.

Certo è vero: tutto il percorso di questo vocabolario, come nota giustamente ancora Pasquale Serra, è attraversato dall’intenzione (o tensione) di introdurre discontinuità nel pensiero per definire una forma di libertà intransitiva. Di là dalla diagnosi dell’autore, secondo il quale «Dello Spirito Libero è un libro dieci volte più sovversivo di Operai e Capitale» – perché mentre gli operaisti si occupavano di praticare «la struttura conflittuale della società capitalista», qui si tratta di pensare «contro il mondo, l’uomo, la società» – resta questa tensione profonda che lo spinge a guardare con interesse alla ricerca teologica – da Taubes a Bonhoeffer, agli italiani Sergio Quinzio ed Edoardo Benvenuto, fino a Ratzinger: il «teologo di Tubinga», studioso accorto di Agostino e Ticonio Afro, che dichiara una «verità di parte», spezzando l’omologia mondana tra legittimità e legalità.

L’operaismo viene dopo

Siamo davvero lontani da una ricerca comune. Eppure proprio da qui il discorso può essere riaperto. Tronti può essere sfidato: nella silloge paolina i teologi tedeschi hanno riconosciuto «la chiesa di sempre», l’istituzione politica, il «Cristo che porta la spada nel mondo». Insomma: la teologia come politica e, più in generale, la passione religiosa che si tende in espressione etica, la fede che diventa conoscenza umana. Non fuga mundi, ma discesa nella storia: non di questo mondo ma in questo mondo. «Il soggetto reale – scriveva Benvenuto su Bailamme – opera nel duraturo presente della storia che ci appartiene perché il capovolgimento realizzato da Cristo invada l’intera campitura di questo presente». Non è forse il dio negativo di Quinzio che ribalta il Mysterium iniquitatis in fede nella resurrezione della carne? E che dire della sua sferzante critica dell’epistemologia tecnocratica – non a caso tanto vicina al nostro Feyerabend? Bene. Però va detto che se questa teologia scopre il mondo, il percorso inverso rischia di farlo perdere al pensatore della Krisis. Allora la ricerca trontiana di una «interiorità che non possa essere occupata dal fuori», scivola nel pantano di una mistica politica alla Gianni Baget Bozzo.

E d’altra parte un ragionamento analogo vale per la critica del politico e la professione di realismo. «Politica è realismo»: da Machiavelli a Hobbes, attraverso i teorici della ragion di stato e i gesuiti, il settecento, Marx e poi Lenin, Weber e Schmitt si percorrono sempre le «condizioni obiettive» dell’agire. Queste condizioni bisogna «intra-vedere» rompendo l’illusione della «tecnica che non pensa». Bene. Ma allora cosa manca, a questo poderoso apparato teorico per percorrere con disincanto la crisi della grande politica organizzata, riconoscere la finzione concreta di quel che resta degli apparati stato-nazionali, e uscir fuori dalla circolarità realismo-impotenza-nostalgia? Ancora una volta manca un lampo, un tuono: guardare la contingenza senza farsi travolgere, afferrarla per concetti, metterla in forma, scavarne i movimenti interni. A questo filosofo, che leggiamo volentieri, persino quando contro la pletora populista rivendica – in modo un po’ démodé – che «la politica è professione, ceto, tecnica, scienza», vorremmo indicare la necessità di compiere un passo in più. Una nuova immersione nel reale, per toccarne con mano le discontinuità. O, se si preferisce, una nuova lettura. Gli strumenti non mancano. Lo abbiamo già detto: l’operaismo viene dopo la Krisis. Perciò, compiuto per intero il percorso, potremmo riprendere da un vecchio volume di un giovane maestro, intitolato Operai e Capitale.