di FANT PRECARIO.

0. Premessa:

Come ogni servo del capitale sono fuori Genova da qualche giorno per “l’oasi in ferragosto” a compensare il mio “deserto annuale”.

La notizia mi è stata data dal Povero Yorick in persona: «il ponte di Cornigliano è crollato!».

Il ponte collega(va) Cornigliano a Sampierdarena e sovrasta(va) da 50 anni il greto del torrente Polcevera.

Era una “comodità” per i pendolari delle (allora) poche auto e per i turisti che andavano a vedere la Michelangelo e la Raffaello, ben adagiate sul molo del più grande porto del Mediterraneo a raccontarci di migrazioni, dolori ma anche di bel mondo e traversate oceaniche. Restava una comodità, a tutt’oggi, per chi – come me – lo percorre due volte al giorno, tutti i giorni, da trent’anni, per i marocchi che lo attraversano per andare a prendere il traghetto, per i torinesi in vena di portofinate, per camionisti da e per la Francia.

Era una “comodità” per i pendolari delle (allora) poche auto e per i turisti che andavano a vedere la Michelangelo e la Raffaello, ben adagiate sul molo del più grande porto del Mediterraneo a raccontarci di migrazioni, dolori ma anche di bel mondo e traversate oceaniche. Restava una comodità, a tutt’oggi, per chi – come me – lo percorre due volte al giorno, tutti i giorni, da trent’anni, per i marocchi che lo attraversano per andare a prendere il traghetto, per i torinesi in vena di portofinate, per camionisti da e per la Francia.

Il ponte si avvia dalla collina di Coronata, dove si andava a vedere il varo dei transatlantici che uscivano dai cantieri navali di Sestri, proprio sopra il dismesso gasometro con la scritta ANTIFA che fa bella mostra di sé, e si conclude sopra via Walter Fillak, eroe partigiano, vittima del mostro fascista (e secondo alcuni, anche del moloch togliattiano), ma anche sovrasta via Enrico Porro, olimpionico nella bella epoque delle nostre miserie giolittiane.

Sotto, c’è il torrente che vide passare Annibale e Napoleone, Alfieri e Sylvia Koscina, Andrea Cecchi e il sottoscritto, che così quotidianamente ritornava dal liceo all’onirica terra dei Soviet.

Sotto c’è Campi e tutta la storia del movimento operaio, il cui spettro – non più progressivo – si ostina ad aggirarsi nelle notti insonni di assessori e imprenditori collusi.

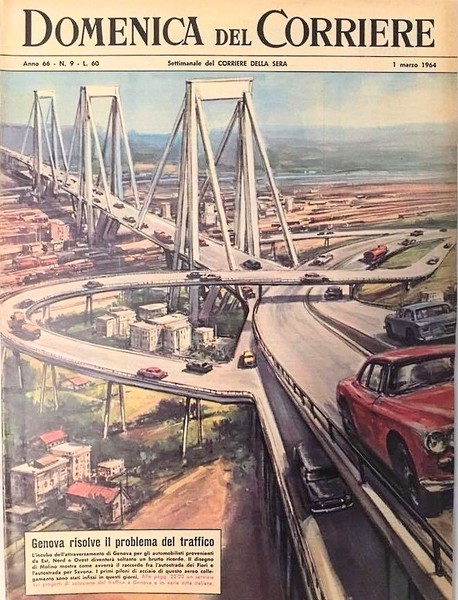

Il Ponte “Morandi” (ora lo chiamano così i giornali, ma sfido chiunque a trovare un solo genovese che l’abbia appellato in tal modo) è il fiore all’occhiello della socialdemocrazia, del centro sinistra glorioso, dell’operaio massa in cerca di rivincite attraverso l’apprensione di merci: se non si comprende questo, non si comprende Genova, non si comprende il passato, non si comprende l’attuale putrefazione… ed è meglio leggere la Repubblica.

1. Un ponte è saltato

Appena appresa la notizia, nella testa mi è rimbombata la voce “gracchiante” di Claudio Lolli a memoria dell’Italicus:

Agosto, si muore di caldo e di sudore

si muore ancora di bombe, non certo d’amore

si muore di stragi più o meno di stato…

un treno è saltato…

ecco: quel treno era il viadotto (o il viadotto era il treno, vedete voi).

Ancora una volta la mano lorda dello Stato fascista getta sulla testa del proletariato agonizzante un ponte che aveva lo stesso significato di quel treno, di tutti i treni carichi di calabresi che dalla Germania o dal nord tornavano a casa.

Erano altri tempi (diranno i compiti commentatori), allora eravamo davvero tanti, eravamo davvero forti ma un dato accomuna gli eventi: una sola contraddizione, quella fila coi dieci morti e chissà se il superministro troverà al suo arrivo in città, come quella volta, solo fischi per quei maiali: in ogni caso siamo stanchi di ritrovarci solamente a dei funerali.

2. La città dei martiri

Genova è la città dei martiri: della Benedicta, di Cravasco, del Turchino, dell’Olivetta.

Guarda i nomi delle vie e vergognati, commentatore avventizio che reclami decoro e reddito da terzo valico.

Chi si ricorda dei loro nomi? Chi erano questi? Erano i Carneade del movimento operaio, tanti provenivano da lì, come i marinai della Roma primo regalo di morte della libertà badogliana al popolo genovese.

Ed è per questo che se si vuole comprendere la rabbia e l’impotenza all’apprendere la tragedia, occorre partire da qualche anno prima (venti proprio) della inaugurazione del ponte.

3. Il giorno più lungo

Il 16 Giugno del 1944, 1.488 operai genovesi furono deportati a Mauthausen.

Nella tarda mattinata di una giornata caldissima, scattò la rappresaglia contro gli scioperi che si erano tenuti all’inizio del mese, guidata dalle forze di occupazione tedesca con la partecipazione di polizia e brigate nere (chissà se Fini era in cabina di regia come quell’altra volta). L’azione fu condotta con tecnica militare, innanzi tutto nella scelta degli obiettivi; furono colpite quattro tra le fabbriche più combattive nelle agitazioni dei mesi precedenti, a partire dagli scioperi di dicembre 1943: la Siac di Campi, il Cantiere, la San Giorgio e la Piaggio di Sestri (e se non sapete un cazzo di storia “patria”, nel vero senso della parola, dove patria non è la signora con la falce che ti manda a morire sul Carso o ti bastona a Battipaglia, ma il corpo operaio che pulsa come cento bandiere rosse, andate su google maps [qui] e verificate dove sta Campi e dove stava il ponte). I lavoratori furono radunati nei piazzali, selezionati, caricati a centinaia su autobus e camion così come si trovavano, in tuta, con gli zoccoli, molti in canottiera. Nella rete caddero in circa 1500, portati ai punti di concentramento a Campi e a Rivarolo, stipati come bestie su carri ferroviari con destinazione Mauthausen, brutalmente sottratti alle loro famiglie e al loro lavoro. Il comando militare tedesco presente a Genova valutò in 12.000 il numero dei lavoratori di molte grandi aziende della città che avevano preso parte allo sciopero del 9 giugno, attribuito a sobillatori.

Seguì la chiusura delle fabbriche e la ripresa del lavoro il 14 giugno. Fu a questo punto che si scatenò la feroce azione punitiva, un’autentica caccia all’uomo, lo stesso comando tedesco nei propri documenti confermava che l’azione di rastrellamento era in relazione allo sciopero del 9 giugno. Vi fu in quei giorni una vera escalation delle deportazioni, ogni infrazione agli ordini tedeschi o fascisti, ogni atto di contestazione o di opposizione provocava l’immediata rappresaglia della deportazione. Gli storici hanno rilevato l’esistenza di un rapporto di connessione pressoché regolare fra gli episodi di rivolta e resistenza contro i tedeschi e la data di partenza dei convogli per la Germania. Questa misura repressiva era mirata, anche, a rastrellare circa 500 operai siderurgici e metallurgici che interessavano l’azienda tedesca Mitteldeutsche Stahlwerke, e 500 lavoratori dell’industria pesante da destinare alle fabbriche gestite dalle SS nell’area di Mathausen (almeno sotto il Reich le prigioni erano “di Stato” per la gioa dei sovranisti di ogni età).

I rastrellamenti di Genova stavano dentro un “grandioso” piano di deportazioni di manodopera e al tempo stesso di lotta antipartigiana.

Nei primi mesi del 1944, il prefetto di Genova, Basile, aveva emanato un ordine che chiedeva ai giovani di rispondere alla leva e intimava agli operai del ponente genovese di non azzardarsi a scendere in sciopero. In fabbrica era stato il partito comunista ad avere l’iniziativa. In ogni fabbrica agiva il comitato clandestino che aveva organizzato gli scioperi del marzo 1943.

Il 16 giugno del ’44, arrivarono tedeschi, li radunarono e caricarono sui mezzi dell’Uite, l’Amt dell’epoca (ma ancora nel 2012, mia mamma la chiamava così). Trasportarono quei compagni alla stazione ferroviaria di Campi. Caricati sui vagoni iniziò il calvario. Nessuno era riuscito ad avvertire i familiari, nessuno sapeva che cosa gli aspettava, ma capivano che si metteva male e che non avrebbero rivisto i loro cari per molto tempo, forse mai.

[nota improvvisa: ma erano questi compagni “migranti economici”? aprirono la strada agli africani del III millennio? Certo il lavoro era coatto (o forse volontario à la Nardella?) ma la sbobba ne evitò (ad alcuni) la morte, e si sa, anche in Germania la fame era tanta; chissà se qualche cretino (nessuna pace all’anima sua) della gioventù hitleriana in attesa di essere fatto a pezzi dall’Armata Rossa avrà pensato: gli italiani al ristorante e gli ariani al fronte! Vergogna mollaccione di un Adolf! E magari quando i compagni passarono per il camino, avrà gioito: finita la pacchia!].

[nota improvvisa: ma erano questi compagni “migranti economici”? aprirono la strada agli africani del III millennio? Certo il lavoro era coatto (o forse volontario à la Nardella?) ma la sbobba ne evitò (ad alcuni) la morte, e si sa, anche in Germania la fame era tanta; chissà se qualche cretino (nessuna pace all’anima sua) della gioventù hitleriana in attesa di essere fatto a pezzi dall’Armata Rossa avrà pensato: gli italiani al ristorante e gli ariani al fronte! Vergogna mollaccione di un Adolf! E magari quando i compagni passarono per il camino, avrà gioito: finita la pacchia!].

Prima tappa: Linz, in Austria, e infine Mauthausen. Scesi dal treno, dopo un po’ di cammino i tedeschi disarmarono le Brigate Nere che li avevano aiutati nel rastrellare le fabbriche. Si vede che non si fidavano di loro (neanche come servi erano bravi, nonostante l’affannarsi in saluti romani e delazioni).

[nota ostile a Togliatti: non è mai inutile ricordare che questi ragazzi, tornati in Italia, non rividero più le fabbriche che avevano difeso, epurati dal nuovo corso DC post 1947. Bastò un taac e il Truman Show della repressione prese il simpatico avvio che i meno giovani ricordano. Il prode Basile, invece, fu assolto e al processo si scomodarono Siri e Boetto per conclamarne la dolce indole].

[nota nostalgica: Basile era l’assassino di Giacomo Buranello, lo studente che insieme a Fillak aveva coordinato la prima resistenza a Genova. Erano gappisti, colpisci e svanisci. Sotto i loro colpi soltanto nazisti e fascisti in calore. Colpivano i simboli, non le persone (le SS non possono essere considerate tali); tanti anni dopo si colpirono i bancomat e i cassonetti: identica la sanzione comminata dal potere (sei stato tu con quell’estintore!, pare fosse la frase preferita di Basile)].

4. Il ponte di Brooklyn

Facciamo un saltino (alla Joe Sentieri, per restare in tema, nella storia patria e paterna) di vent’anni: con il centro sinistra arriva il ponte. Anni del boom, del fracasso di vetturette e vespe che corrono lungo l’Aurelia e portano i culi bianchi dell’operaio massa verso il mare. Una gazzosa, due etti di focaccia di Voltri ed era subito socialismo.

Arrivano la motorizzazione forzata, le ferie di tutti e il ponte tracima di vita e speranza.

A Genova si arriva comodi da Voltri e da Palmaro (che è sempre Genova, ma non lo sembrava). Arriva l’aeroporto, l’Italsider regala morte e lavoro a sempre più terroni. Se andare a cento all’ora come Morandi (non quello del ponte, quello che era un ragazzo che come me) era complicato con la Seicento, comunque grande fu l’entusiasmo suscitato nel popolo granitico che si preparava all’ennesimo assalto al cielo.

Sta di fatto, che quel ponte è un miracolo della socialdemocrazia, frutto dei moti di Genova, prima che delle astuzie di Moro & co.

Tutta la vita che sopra e sotto è maturata in quegli anni è un frutto (o un ostaggio) della socialdemocrazia: lì sorse la prima piscina che voleva renderci tutti Salnikov o Ender, lì ci si imboscava, lì c’erano gli zingari che aspettavano frementi la nascita della Lega per godere il gusto di un pogrom allora inimmaginabile.

5. La socialdemocrazia è quel nano che ti arresta

Passano pochi anni e la socialdemocrazia disvela il suo lato tragico; nei tempi supplementari del taylorismo, ad Aniasi si sostituisce Noske, esce Nenni entra Visjinski. L’enfasi è posta sulla solidarietà nazionale. Non più patria socialista (che già puzzava un po’ di ghetto) ma Patria con la “P” maiuscola, quella di Gladio e di Cossiga per intenderci. E mentre ai piani alti si mettevano le basi per un postfordismo tutto terziario e finanza, le fabbriche chiudevano e gli operai cominciavano a languire nel bar.

Anche il ponte non si sottrasse all’amaro destino: dismessi i panni del parco giochi operaio, divenne mostro instabile di camion (l’autostrada ben si chiamava “camionale”, mica “lamborghini road”) e pendolari del nulla.

6. L’edonismo manzittiano

Gli anni ’80 arrivano d’un lampo, e quasi non t’accorgi di ricercare visi che ti han dimenticato vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza, inseguendo la scienza o il peccato.

Il figlio dell’operaio massa si fa imprenditore di se stesso e il sogno paterno della fine del lavoro diventa incubo o ricatto salariale. La kulakizzazione della classe operaia a mezzo di equo canone e cassa integrazione prendeva inizio, e fu pianto e stridor di denti.

I bar sotto il ponte diventano succursali dello zoo di Berlino, il comunismo sbiadisce nella macchia sul testone di Gorby e mentre il mondo si privatizza sotto i colpi moritiferi di Ronnie & Maggie, da noi ci si accorge che per fare la finanza occorrono i soldi.

[nota bancaria: a Genova, siamo maestri in truffe finanziarie, dai fratelli Perrone a Giovanni Ansaldo, da Caresana ai Raggio al ragionier Berneschi: però non è facile tirare fuori grano dalle partecipazioni statali dismesse, soprattutto se le fabbriche sono per lo più fonderie votate a gestire il consenso elettorale, variabile indipendente dalla produttività e del senso stesso dell’attività produttiva. Occorreva un miracolo: e miracolo fu].

7. Governare la stagnazione

La possibilità di “governare il cambiamento” dapprima accarezzata fu subito accantonata, iniziava la politica di “governare la stagnazione”.

Nell’agonia dell’URSS, girava una barzelletta che paragonava lo Stato dei Soviet a un autobus e faceva più o meno così: dopo la guerra con i bianchi, la rivoluzione ebbe uno stallo e Lenin disse: “spingiamo tutti insieme” e l’autobus dei rossi sogni ripartì. Verso il 1930, l’autobus rallentò e Stalin disse: “ammazziamo metà dei passeggeri, saremo più leggeri e l’autobus ripartirà”. Nel ’70, quanto il fordismo, anche nel look Stakanov, tracollava, l’autobus proprio non ce la faceva più; allora Breznev disse: “muoviamoci tutti dondolando, sembrerà che l’autobus si muova”.

L’autobus di Breznev è arrivato a Genova e da lì non si è più mosso.

La ricetta è semplice: prendi il sindacato più venduto dell’universo, un partito di sinistra maestro di ipocrisia consociativa, un clero radicato tanto negli enti locali quanto nell’Opus Dei, una classe politica che si risveglia soltanto quando il bacio del Dio Assessore la sfiora; mixate con grazia e dovizia di pioniere educato alle Frattocchie, triangolate con una banca regionale (ma con aspirazioni da nazionale neanche fosse Vialli) che non lesina denari né a Tarcisio e Don Matteo né a Coopsette e alla coop Di Vittorio (che brutta fine per il sindacalista, quello vero) ed è subito paralisi.

8. Il corpo (morto) operaio come capitale da espropriare

Il capitale finanziario si fonda sul credito, ipotesi valutativa di una possibilità astratta di restituzione, sempre più asserita e sempre meno rilevante quanto a remunerazione concreta, tantomeno vincolata ad un sottostante, che è utopia come l’esistenza del ponte.

A Genova, il sottostante, fittizio come le fideiussioni di Tanzi, è costituito dal fantasma del movimento operaio; tutto ruota attorno al ricordo dell’antico terrore del capitale. Il terrone della fonderia, dapprima combattuto è eretto simbolo di quello che non c’è, non ci sarà mai ma consente consenso. Gli ultimi vent’anni dimostrano l’inutilità di una gestione politica di aziende private che socializzano le perdite.

9. No Gronda, no party

Il ponte è ancora caldo, che subito si danno giustificazioni e censure. Mr. Pescaracas chiosa “austerità”, il PD – attraverso anonimi socialisti dei social – rimarca la colpa del comico nel rigetto di ogni “nuova grande opera”. Gli adepti della spalla di Pippo Baudo vanverano di responsabilità.

Il ponte è ancora caldo, che subito si danno giustificazioni e censure. Mr. Pescaracas chiosa “austerità”, il PD – attraverso anonimi socialisti dei social – rimarca la colpa del comico nel rigetto di ogni “nuova grande opera”. Gli adepti della spalla di Pippo Baudo vanverano di responsabilità.

La storia di Genova, delle ex partecipazioni statali, del degrado dei beni pubblici (oggi un professore, evidentemente in cerca d’autore, aggiunge un “sovrani” e attribuisce la paternità della minchiata a Rodotà, così l’autostrada è un bene pubblico sovrano, mentre la mia vita è merda precaria da lasciare nella gestione dell’ineffabile governo a stalle e strisce) è tutta chiusa in una parola: Belsito.

Potrebbe essere anche il nome di un ristorante di campagna o di un alberghetto sulle alpi marittime: no.

È il cognome di un tizio, già buttafuori e autista, assurto a rango di “uomo politico” (come ci insegna ⇒ wikipedia).

La sua storia nasce nella prima repubblica come aiutante di campo dell’avv. Biondi, liberale confluito come tanti suoi colleghi nel partito del biscione. Poi leghista, scala rapidamente il monte Padano e arriva alla carica di vice presidente di Fincantieri.

FINCANTIERI. Ho detto FIN-CAN-TI-E-RI.

Penso sia sufficiente.

Quindi, la storia del ponte, la tragedia del ponte è una storia pienamente iscritta nella tragedia italiana: la colpa è di tutti e di nessuno in particolare.

10. Quello che i giornali non dicono

Tutte palle. Il ponte si è suicidato.

Il ponte è morto con noi, vecchi residuati bellici da far brillare.

Il ponte se n’è andato, come in un film di John Ford, quando sulle macerie di Alamo svetta la bandiera del Texas e l’ombra di David Crockett saluta bonaria.

Ucciso dalla polizia antidegrado come i ragazzini della Festa perduta (a proposito andatelo a vedere è anche su ⇒ youtube): la festa della socialdemocrazia, il ponte ha portato con sé il suo pubblico più caro: i pendolari, i camionisti e i turisti poveri, quelli che il potere non ama.

- Non è stata austerità: per quel ponte si sono spesi più soldi che in tutto il new deal;

- Non è stata mancata previsione: ci sono fior di studi, che si sovrappongono da decenni; dotti, medici e sapienti sono stati convocati al suo capezzale;

- Non è stato per la resistenza alla gronda, la cui realizzazione non prevedeva l’abbandono di quel miracolo di ingegneria popolare;

- Non è colpa delle privatizzazioni, o meglio l’assetto proprietario è irrilevante, in quanto ogni costo è addebitato allo stato, con il volere di tutte le forze del mitico arco costituzionale, e poi, non è che l’intervento dello stato sia garanzia di risultato.

Conclusioni

(tornando a Lolli) Quando dopo tutto questo, cercherai la ragione o un pretesto, per convincerti che il tempo tuo non l’hai passato invano, e ti appagherai del senso che ti darà la religione, sarà giunto anche per te, il tempo dell’illusione.

Ciao Ponte, quindi, e a presto.

Ci vedremo tra poco, e felici correremo per le tue ampie carreggiate con tutti quelli che, anche attraverso la tua vista, hanno pensato che fosse possibile modificare l’orribile ordine presente delle cose.

Saremo in tanti, tutti in vespino truccato, senza più madama a romperci il cazzo, senza più limiti di velocità, senza lottacomunisti a venderci i santini, senza preti e assessori.