di GIROLAMO DE MICHELE.

Non si tratta qui di giudicare, né di entrare nella pratica imbecille del merito e del demerito: ciò che importa è far di tutto perché l’insegnamento mantenga sveglia quella curiosità naturale e così piena di vita che permise a Sheherazade il privilegio di tenere in scacco la morte di cui la minacciava un tiranno (Raoul Vaneigem)

La ridenominazione del ministero dell’istruzione, un tempo pubblica, a “Ministero dell’istruzione e del merito” ha suscitato indignazione e levate di scudi legittime: ma un po’ sospette, soprattutto da parte di chi con l’attuale ministro, già funzionario del ministro Gelmini, avrebbe di fatto collaborato in caso di diverso esito elettorale. E del resto, che Valditara abbia raccolto fra i suoi collaboratori una sorta di arco costituzionale che va da funzionari di Moratti (Bertagna) a funzionari di Renzi (Campione), passando per quelli di Gelmini (Bruschi), qualcosa vorrà dire.

Sarà il caso di guardarli bene, questo merito e questa indignazione pelosetta.

Il merito, ovvero la meritocrazia, è scritto nella Costituzione, dicono taluni. Affermazione falsa, indice di un analfabetismo giuridico che sconcerta: non solo perché, come è stato più volte sottolineato (spesso citando, a giusta ragione, il bel libro di Chiara Giorgi e Mario Dogliani sull’art. 3), l’articolo 34 va letto alla luce della funzione sociale enunciata dal coma 2 dell’art. 3. Sconcerta che nessuno, e non solo sull’art. 34, faccia lo sforzo di andare a leggere il dibattito in commissione costituente, i cui verbali sono fonti giuridiche oltre che ermeneutiche. Ebbene, il senso del termine “merito” è, alla luce della sua genesi, inequivoco: basta risalire le modificazioni lessicali, dalla conclusiva alla prima enunciazione del diritto all’istruzione del 19 settembre 1946 nella terza sottocommissione:

L’istruzione è un bene sociale.

È dovere dello Stato organizzare l’istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.

L’insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.

Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini.

All’istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali.

Merito non significa dunque “meritocrazia” (termine che, peraltro, non esisteva nel 1946), ma “aver merito di” proseguire gli studi oltre l’obbligo scolastico nel senso di averne titolo, cioè aver conseguito la licenza media: “si è voluto dire che ogni cittadino ha diritto all’istruzione, senza altra condizione che quella dell’attitudine e del profitto, cioè prescindendo dall’appartenenza a un determinato ambiente sociale o ad una particolare condizione economica”, precisò Aldo Moro il 29 ottobre, quando fu inserito il termine “meritevoli”. Titolo che non poteva essere inficiato o vanificato dalla condizione sociale. Perché il tema fondamentale attorno al quale lavorarono costituenti del calibro dei relatori Concetto Marchesi e Aldo Moro, di Walter Binni e di Tristano Codignola, era quello del diritto all’istruzione dei figli delle classi popolari, sia in astratto – cioè come enunciazione di un diritto –, sia nel concreto della situazione del 1947. Lo sottolineò con forza Concetto Marchesi, il 22 aprile 1947:

Da secoli il figlio del contadino e dell’operaio continua a fare il contadino e l’operaio. Nessuno vieta al figlio del contadino e dell’operaio di salire al grado di primo ministro o diventare scienziato ed artista di eccezionale valore, nessuna legge lo vieta, nessun padrone di fabbrica o di terra lo impedisce; lo impedisce un padrone inesorabile e invisibile: la tirannia del bisogno.

E vale la pena di ricordare il vibrante intervento (21 aprile 1947) di Tristano Codignola, che sarebbe poi diventato responsabile scuola del PSI e alla scuola avrebbe dedicato una vita di battaglie politiche e culturali:

Bisogna che ci decidiamo finalmente a tagliare i bilanci militari che rappresentano una cancrena nel corpo della Nazione e che questi bilanci militari noi li trasferiamo su un altro capitolo di spesa, un capitolo che non rende dal punto di vista della contabilità immediata, ma rende dall’unico punto di vista che deve essere considerato dallo Stato, quello della educazione delle generazioni future.

Le storie, anche biografiche, dei riformisti onesti quale fu Tristano Codignola meritano di essere studiate: non per contrapporle a una pretesa inconcludenza massimalista, ma per ricordare le ragioni delle loro sconfitte. Codignola, animatore di riviste e case editrici, fu tra i primi a intuire nel craxismo quella metamorfosi che avrebbe svenduto gli ideali socialisti di generazioni di militanti in nome di una pratica banditesca della concertazione politica. Dal PSI fu espulso nel 1980, e ne morì di crepacuore. Due anni dopo fu uno dei responsabili morali della sua morte, Claudio Martelli, nella conferenza programmatica di Rimini “Governare il cambiamento”, a introdurre nel dibattito politico italiano il concetto di meritocrazia, all’interno di un documento (Per un’alleanza riformista fra il merito e il bisogno) che in nome della “società del merito e dei bisogni” si appellava a pentiti e voltagabbana, e risemantizzava le parole d’ordine del movimento del 68-77; avviando quella peste del linguaggio nella quale gli enunciati perdono il loro valore concreto, dato dal nesso con le prassi e il reale, per diventare moneta scambiabile, in una parola puro valore di scambio e produzione di stronzate a mezzo stronzate.

Nondimeno, stabilito il punto d’origine della meritocrazia, vale la pena tracciarne una sommaria genealogia. Perché la “tirannia del merito”, per usare sin da ora le precise parole di Michael J. Sandel, non nasce ieri, e non è un portato della sola “destra di governo”: c’è anzi il legittimo sospetto che indignarsi oggi sia un modo per lavarsi una coscienza sporca. Lo ricordava, con malcelato disincanto, Bruno Trentin nell’ormai lontano 2006, ricostruendo come “la cultura della meritocrazia sia riapparsa nel linguaggio corrente del centrosinistra e della stessa sinistra, e con il predominio culturale del liberismo neoconservatore e autoritario, come un valore da riscoprire. […] Forse perché con una scelta acritica per la «modernizzazione», ci pieghiamo alla riesumazione dei più vecchi dettami di una ideologia autoritaria”: e la mente non può non correre ai beati latori, nella scuola, della scuffia per il digitale, proni davanti all’altare della LIM. Qui ci limitiamo, rimandando alla ricostruzione di Trentin, a qualche esempio in ambito scolastico.

1. Era meritocratica la legge 107/15, “Buona scuola” di Renzi, che creava una scuola nella quale il divario fra ricchi e poveri si allargava, e che inserì “percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti” (art. 1 comma 7) tra le finalità della scuola; per non parlare dei correlati oggettivi, anch’essi meritocratici (solo chi non vede le concrete disuaglianze sociali che impediscono il conseguimento del merito in simili didattiche può negarlo) della didattica per competenze e della didattica digitale: e bisognerebbe ricordare chi – da Luigi Manconi e Mario Tronti a Massimo Recalcati, per citarne solo tre – quella legge l’ha sostenuta, e addirittura votata. Ma i sostenitori della Buona scuola sono come gli elettori della DC ai tempi: non ne trovavi mai uno disposto ad ammettere di averla votata.

2. È stata meritocratica, proprio nel senso che il merito è un prodotto dei criteri di selezione, e non la loro causa, la decisione di non riconoscere tre anni di insegnamento come titolo per immettere in ruolo i precari, in nome della santificazione delle procedure concorsuali, ossia di test a crocette: ma stiamo parlando del ministero Azzolina Ascani De Cristoforo, non di Moratti o Gelmini; un ministero, sia detto per inciso ma non per caso, che rifiutò di finanziare la messa in sicurezza (richiesta da Priorità alla Scuola) delle scuole e del personale scolastico perché “costava troppo” – salvo intraprendere, nello stesso momento, il percorso di riacquisizione della società Autostrade per l’Italia che avrebbe comportato pochi mesi dopo il pagamento ad Atlantia della stessa identica cifra (9 mld: che dunque c’erano) negata alla scuola.

3. Sono meritocratici i criteri di attribuzione dei fondi del PNRR al settore istruzione: perché creano gerarchie e premialità fra saperi e condizionano il (preteso) successo lavorativo – l’occupabilità – a scelte e orientamenti professionalizzanti (fermo restando che gli stessi report Excelsior di Unioncamere smentiscono questa favola). Ma il PNRR di Draghi è di fatto la bella copia di quello di Conte: in particolare, la sua sezione “Istruzione e ricerca” ne è quasi una fotocopia, come ha dimostrato, cifre alla mano, Priorità alla Scuola [qui], un movimento di educator*, insegnant*, genitor* e student* autorganizzato, dunque in movimento. Per dire che è stato facilmente ipocrita dichiararsi oppositori al governo Draghi, mentre Draghi faceva le stesse cose, progettate e scritte dagli stessi tecnici, previste dal governo Conte 2 [vedi le Note su Recovery Fund e proposte istruzione e ricerca di PaS del gennaio 2021].

4. È meritocratico il criterio di legare i finanziamento per la lotta alla dispersione al livello L1 dei test Invalsi, laddove il mancato conseguimento di questo titolo dovrebbe suggerire un maggior rischio di dispersione scolastica: come dire, vi diamo i fondi per la dispersione, ma ve li dovete meritare [qui]. E tanto peggio se questo criterio favorisce i licei classici in centro rispetto alle scuola di base di periferia, e addirittura esclude i Centri per l’Istruzione degli Adulti (cioè quelli che i dispersi li vanno a recuperare sul territorio), perché non facendo i test INVALSI non hanno il titolo richiesto. Eppure nel Gruppo di lavoro per il contrasto della dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali (peraltro improntato alla logica meritocratica dell’esperto esterno) ci sono Franco Lorenzoni, Chiara Saraceni e Marco Rossi Doria.

5. È meritocratico l’inserimento del curriculum dello studente [qui] nei criteri per la valutazione all’esame di Stato, che favorisce chi può permettersi integrazioni private (viaggi studio all’estero, corsi a pagamento, ecc.): di fatto la conclusione coerente del percorso del portfolio delle competenze che collega Berlinguer a Bianchi, passando per tutti i ministri intermedi senza soluzione di continuità.

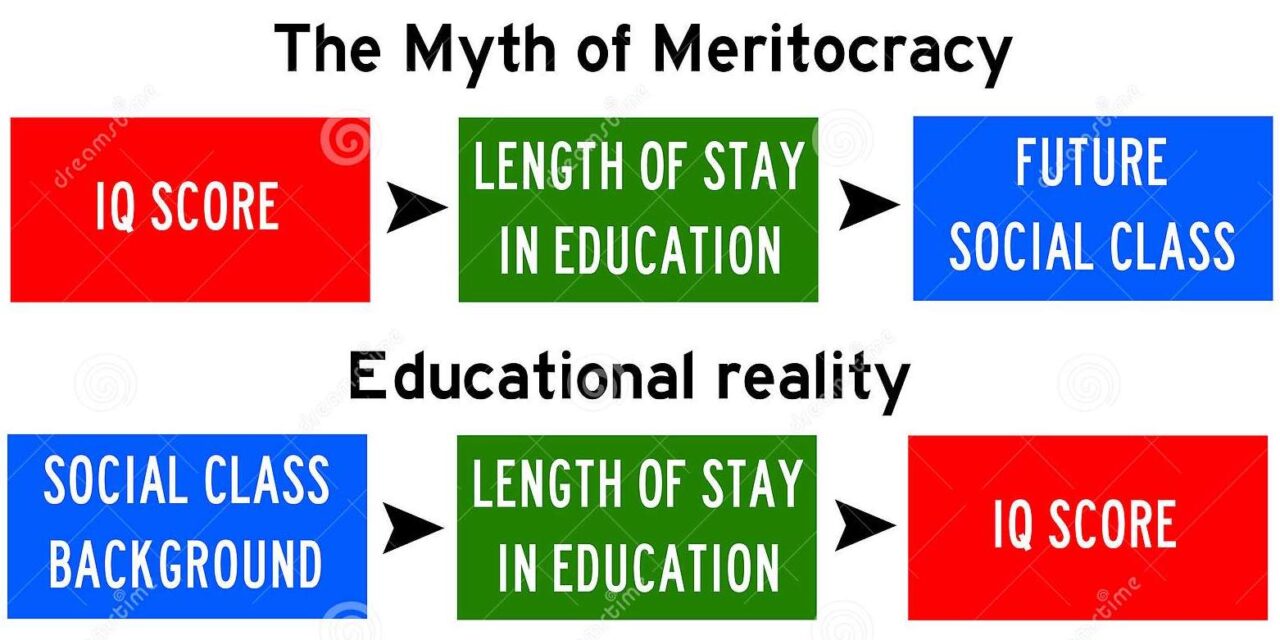

Un elenco incompleto, ma sufficiente a dimostrare che su meritocrazia e premialità basta distrarsi, e ti parte un colpo: è sufficiente, ad esempio, spostare “l’iniquità dall’asse economico-sociale a quello dell’adeguatezza scolastica, come se fossero ortogonali, indipendenti, e non invece strettamente correlati”, come osserva Paolo Giordano.

La tendenza meritocratica, in definitiva, non è un impulso individuale, ma il prodotto di un contesto storico ben preciso: quello nel quale la sinistra riformista ha esplicitamente rinunciato a combattere la globalizzazione, nell’illusione di avere al proprio interno le capacità e il merito per governarla. C’è un momento preciso in cui questo diventa chiaro: il discorso di Tony Blair del 9 febbraio 2001, nel quale la meritocrazia del New Labour viene contrapposta al Survival of the Fittest del thatcherismo. Non a caso Michael Young – uno dei teorici del Labour che nel 1945 avviò le politiche di Welfare in UK, autore del romanzo The Rise of the Meritocracy, rispose poco dopo con una chiara presa di distanze: Down with Meritocracy. Ma bastava aver letto i primi romanzi di Irvine Welsh ambientati nella Edimburgo in cui prende l’avvio la carriera politica di Blair (in particolare Colla, anch’esso del 2001), per sapere che a capo del New Labour c’era un figlio di puttana.

A rimorchio della globalizzazione, la sinistra ha finito per convergere con la destra sul piano dei pretesi diritti individuali, piuttosto che battersi per libertà e conoscenza per tutti. Diritti individuali che, disancorati dall’interesse e dal bene comune, in realtà sono privilegi o pretese spacciati per diritto, nel contesto di una società del rancore. Come notava Alessandro Leogrande all’alba del renzismo,

Oggi chi invoca la meritocrazia come la panacea contro ogni male italico non vuole certo creare una nuova upper class illiberale. Piuttosto fa proprio uno dei tanti tic della neolingua anti-politica e anti-casta. Chiunque pronunci la frase “devono andare avanti solo i bravi”, non sarà mai disposto ad ammettere di non essere fra questi, né che suo figlio non sia il nuovo Messi o il nuovo Mozart.

Quella intuita da Leogrande è solo una delle molte facce del nesso fra rancore e meritocrazia. Seguendo Michael J. Sandel in La tirannia del merito, possiamo aggiungere la “tracotanza meritocratica” dei vincitori della globalizzazione, che sostengono (e forse davvero credono) di aver meritato il proprio successo; e “i risentimenti crescenti da parte di coloro che non [hanno] condiviso il bottino della globalizzazione”: un sentimento di malcontento che ha sostenuto l’ascesa di Trump (e non solo), cogliendo di sorpresa i partiti e i politici mainstream di centro-desta e centro-sinistra, talmente impegnati a recitare la litania del merito e del talento da non accorgersi che il loro mantra stava perdendo la capacità di ispirare.

La tirannia del merito ha avuto un destino particolare: consegnato all’editore alla vigilia della sindemia, è stato pubblicato nel pieno della crisi, quando negli Stati Uniti erano percepibili le tragiche conseguenze del mix fra virulenza del virus, stato del sistema sanitario e criminale sottovalutazione della pandemia da parte del presidente Trump, che rivendicava il diritto di mantenere “a certain freedom” di fronte all’emergenza. Nel lasso di tempo fra la consegna e la pubblicazione Sandel ha scritto due testi che vanno letti l’uno dopo l’altro. Il primo, tradotto in italiano su ROARS [qui], sembra ispirato dall’utopismo del “ne usciremo migliori”; Sandel disegna un mondo nel quale, a fronte dell’emergenza virale, sarebbero indispensabili pratiche comunitarie per “sortirne insieme”, come avrebbe detto don Milani:

Dobbiamo chiederci se riaprire l’economia significa tornare a un sistema che, negli ultimi quattro decenni, ci ha allontanati, o se possiamo uscire da questa crisi con un’economia che ci permetta di dire, e di credere, che ci siamo dentro tutti insieme [we are all in this together].

Col senno di poi, quello di Sandel è un ragionato elenco di ciò che non è accaduto: un elenco che rimanda alle specifiche ragioni del perché non poteva accadere. Lo si vede bene nel secondo testo, scritto a pochi giorni dal primo, che stato inserito nel libro come prologo. È evidente che Sandel all’utopia non ha mai creduto: con estremo realismo, nomina una società nella quale la pandemia non poteva che espandersi, fino a trasformarsi in sindemia. Il problema diventa allora: come siamo arrivati a tutto questo? La risposta è nel libro in questione: comprendere la vera natura della meritocrazia serve non solo a far luce su specifici processi decisionali, che si intrecciano con pratiche di assoggettamento:

Mobilitarsi per affrontare la crisi sanitaria globale che stiamo vivendo richiede non soltanto competenze mediche e scientifiche, ma anche un rinnovamento morale e politico. […] Qualsiasi speranza di rinnovamento della nostra vita morale e civile dipende dalla comprensione di come, nei quattro decenni precedenti, i nostri legami sociali e il nostro rispetto reciproco si sono disgregati.