Vediamo il tema: in generale, direi, “metropoli e soggettivazione”.

Le prime due declinazioni, o le prime due domande, che Federico indica sono: “che cosa determinati fenomeni di rivolta ci dicono dell’odierna configurazione politica delle metropoli occidentali?” E d’altro canto: “che cosa queste forme di vita e di insorgenza metropolitana, che cronisti e analisti sono soliti rubricare quale impolitiche ci dicono sulla crisi delle categorie politiche che siamo soliti utilizzare?”. Dunque una prima traiettoria investe il luogo specifico delle insorgenze, l’oggetto proprio della metropoli biopolitica come fabbrica sociale; e una seconda traiettoria, parallela, cerca di lumeggiare sulla “antropologia militante” prodotta dal dispositivo metropolitano.

Bene. Se il secondo raggio di questioni mi pare già abbastanza chiaro (o ad ogni modo da interrogare in presa diretta con i movimenti, le insorgenze e i conflitti che si determinano dal Brasile alla Turchia, dagli USA all’Europa), è il primo, invece, che ancora nella nostra discussione, fa difetto. Perché in fondo noi parliamo di metropoli come parlassimo di città. E invece, questa la tesi che vorrei proporre, la metropoli non è la città, anzi: chiama esattamente ad una rottura epistemologica con l’idea di città.

Ma vediamo, allora: cosa succede se parliamo di metropoli pensandola-immaginandola come una città? Si produce un paradosso. Mai il mondo è stato così urbanizzato, mai l’idea di città è stata così simile a un terrain-vague: spazio vuoto, residuo, eppure spazio di relazione, di incontri inaspettati. Ciò che colpisce è che, pur nella sua morfologia ormai scomposta e tecnica, “la città” permanga come analogo politico. La fatica della città è la medesima della politica, si dice. Il suo dilemma è quello del progetto (Cacciari, 1981): del fare le cose come vorremmo che fossero, del darvi forma in direzione futura. Analogo politico, dunque, persino dopo la sua crisi.

Perché “l’idea di città” è una idea di crisi? Perché essa è metafisica, è dialettica idealistica, è desiderio di equilibrio. Il progetto di città – l’ultimo progetto di città, la città industriale, già, come vedremo, attraversata da Metropolis, suo doppio-contrario – è Aufhebung, pianificazione funzionale, Zoning; ed è questo sviluppo pianificato, razionalizzato perché “in equilibrio”, capace di sciogliere tutte le antitesi, che oggi non si dà più, neppure in forma tecnocratica. Chi ragiona sulla metropoli attraverso le immagini di città resta dunque paralizzato (come del resto ogni buon socialdemocratico). Il discorso sulla città è preso in una morsa: tra l’enfasi tecnologica, proiezione infinita di una mobilità tanto pervasiva quanto immateriale – il sogno a-topico della città di bits, della comunicazione virtuale (Mitchell 1995; Castells 2004; Griffa 2008) – e l’idea metafisica di un luogo originario, ecologicamente puro, capace d’ispirare la rinascita di significati e istituire identità, eterno ritorno al locale, all’organico, alla città genetica, omogenea, comunitaria (Krier 1995).

Se la città virtuale esaspera gli aspetti tecnologici, trascurando ogni riferimento al conflitto politico, alla contraddizione, all’aporia interna delle forme urbane realmente esistenti, l’altra la città della memoria, nostalgicamente connessa a passati immaginari, propone di arrestare il tempo, per giungere infine ad un ritrovato e irenico spazio unitario, ad un luogo significante, che si vorrebbe guastato dalla modernità e dalla tecnica (quante volte, come ha notato anche Toni, “nostri compagni ci parlano – scambiandole per alternative antagonistiche – di comuni abitative, di orti cittadini autogestiti, di squat multifunzionali, di commerci equo-solidali?” E quante volte, come a Toni, ci è “scappato da ridere”?). In entrambi i casi, comunque, è confermata la povertà concettuale del nostro discorso sulla città (Rykwert 2002), incapace di tenere insieme le diverse profondità del discorso urbano.

Tutto ciò manca dell’assoluta novità prodotta dalla trasformazione biopolitica e immateriale della produzione. È un discorso tarato, ben che vada, sulle contraddizioni interne della città industriale e sulla sua crisi. Vedremo questo passaggio. Intanto registriamone lo schema. Si oppone la città – figlia della pòlis, agorà politica, secondo le peggiori retoriche mainstream – all’urbano – ovvero all’insieme di tecniche istituzionali che sovraintendono al governo del territorio (Brugére 2012; Choay 1965). Eppure questo governo, l’insieme di discipline che raggruppiamo sotto l’etichetta di urbanistica, manca il suo oggetto specifico. Così al progetto non resta che la doppia morsa: o utopia o mistificazione (non è questa la malattia fondamentale di ogni riformismo?). Questa condizione è la derivata diretta della contrapposizione tra città e urbano. La Città-pòlis è democratica e locale, custodisce la storia, determina un immaginario, si fonda sui corpi, ospita la cultura, l’arte e la bellezza, è sede della memoria e del senso. La sua dimensione esatta è il quartiere, il quotidiano, la prossimità (de Certeau 1990). L’Urbano-metropolis è invece tecnocratico e globale, colonizzatore ed espansionista, non ha rispetto per la storia, non ha memoria. È il potere, l’organizzazione, l’ordine del discorso mercificante che vanifica l’arte, la cultura, la bellezza. Non ha ancoraggi locali, non vive di quartieri ma di territori infiniti: non ha corpo ma solo flussi globali. Da una parte starebbe dunque la sequenza del bene-bello, dall’altra quella del male-brutto. Da una parte il rifugio di zoé, dall’altra la trappola del biòs.

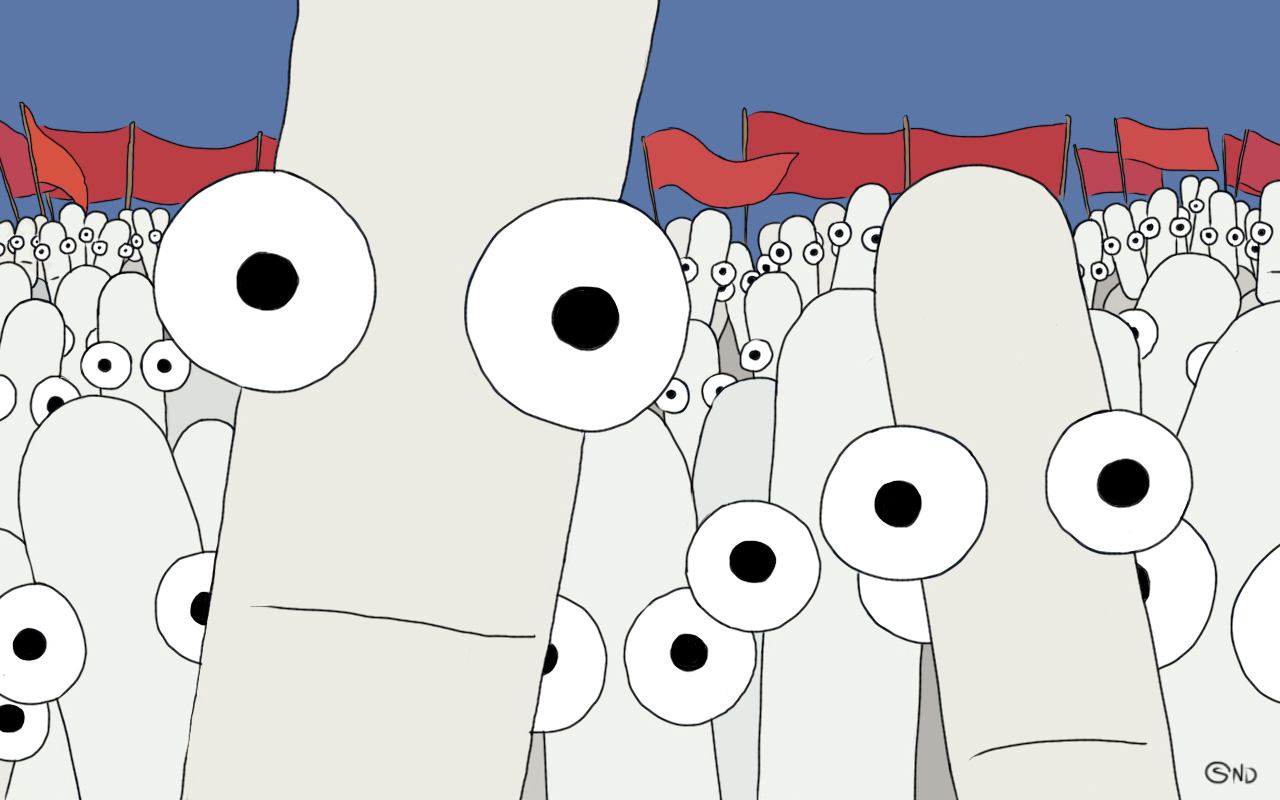

Le insorgenze metropolitane vengono lette di solito dentro questo schema. Il presupposto politico che viene messo in gioco qui è: la città è più forte dell’urbano. Senza la città, l’urbano muore, è in-sensato. Ciò che si perde, in questo approccio, è evidentemente la densità politica dell’urbano in sé, la natura contraddittoria di Metropolis. E dato che tuttavia in Metropolis si vive, e mai altrove, l’unica possibilità d’azione pensabile è la tutela di spazi interni alla metropoli, ma sottratti alla sua logica mercificante. La città diventa enclave, si rinserra tra i flussi metropolitani e diventa cittadella fortificata, territorio da difendere. Il mio quartiere, il piccolo borgo natio, il bel paesaggio, o peggio la natura. Ancora una volta: spazi liberi dalla logica di mercato. E allora ripeto: quanto poi duri questa libertà, è tutto da verificare – e da verificare altresì è se si tratti effettivamente di libertà (che essi potrebbero invece rivelarsi perfettamente funzionali all’ordine specifico della valorizzazione neoliberista). Qui: Metropolis è scomparsa. Rinserrati nella gabbia delle nostre cittadelle, incapaci di pensare la dimensione generale, la superfice dei nostri territori, semplicemente, non la vediamo più. Non a caso persino i meno reazionari tra gli interpreti, come Henri Lefebvre o da ultimo David Harvey, parlano di diritto alla città (Lefebvre 1968; Harvey 2011). Nulla possono scrivere del diritto all’urbano, del diritto a gioire e godere delle ricchezze di Metropolis, del desiderio proliferante nelle pratiche di urban cannibalism (Pasquinelli 2013)! Perché nulla sanno di queste ricchezze.

Quanto è in ritardo questo approccio? Almeno quanto misura la distanza tra il momento in cui Walter Benjamin, attraversando Parigi, capì che la città-pòlis non è più forte dell’urbano-metropolis. Nella sua archeologia dei passages, linee d’un paese di Bengodi già travolto dalla meccanizzazione, Benjamin scrisse che di città ormai possono darsi solo immagini, rifugi di un’infanzia che si protegge dalla storia. Quanto è distante questo approccio dal nostro? Che nulla vogliamo perderci del battere della storia, forse anticiparlo, di certo innovarlo e trasformarne le linee di sviluppo?

Proviamo a ridefinire il tema allora. In effetti hanno ragione Agamben e Cacciari. La metropoli (la Großstadt, che attraversava e sconvolgeva la città, mutandola in città industriale) non è un’evoluzione lineare della città. Tra città e metropoli vige la stessa differenza che registriamo tra potere sovrano, territoriale, da Ancien Régime, e biopotere o potere governamentale (Agamben 2007).

Dice Agamben: la “Metropoli” non è la “città”, non ne ha i caratteri propri di tessuto omogeneo, radicato e continuo. Più che una territorializzazione, la metropoli è una dis-locazione, una disomogeneità spaziale e politica (Agamben 2007). Cacciari, da par suo, recupera una genealogia di questa dislocazione. All’idea di città-pòlis egli oppone quella dell’Urbs (Cacciari 2008). La pòlis greca è la dimora di un génos specifico, radicata etnicamente ed eticamente. La pòlis è «proprio il luogo dell’éthos, il luogo che da sede ad una gente», la casa di una stirpe. I polítes sono tali in quanto abitanti della pòlis. La città greca dunque deriva la politica dalla sua etica e dal suo radicamento etnico. L’idea di città rimanda dunque ad un tutto organico e territorializzato.

Completamente differente l’idea romana. La civitas latina non ha la determinatezza ontologica del termine greco. Essa deriva da cives, cioè da un insieme di persone che si sono raccolte, si sono accordate nel voler seguire le stesse leggi e hanno dedicato al dio Asylum (dell’accoglienza, del riparo) la fondazione della loro città. Il modello romano si diffonde poi in tutto il Mediterraneo, e diventa Impero. Il processo è compiuto nel III secolo d.C. con la costituzione antoniniana di Caracalla, secondo la quale «tutti i liberi che abitano all’interno dei confini dell’impero diventano cives romani, siano essi africani, dell’Asia minore, spagnoli, galli, ecc., a prescindere completamente da ogni determinazione etnico-religiosa. Prima di Roma – nota Cacciari – non v’è nulla di simile: la pòlis greca al massimo può stabilire patti per difendersi da aggressioni esterne (dal pòlemos) o vivere brevi periodi di egemonia (Atene, Sparta…), ma le pòlis restano «isole» geneticamente ed eticamente pure». Dunque la civitas è essenzialmente politica indipendentemente dall’etica e dalla composizione etnica dei suoi cittadini. L’idea romana è il rovescio di quella greca: civitas deriva da cives, mentre polìtes deriva da pòlis.

Roma, dice Cacciari, si fonda su di una strategia: finalizzata all’imperium sine fine, alla costruzione dell’Impero romano come spazio senza confini (neanche temporali, perciò eterno). Roma è Urbs che da leggi a tutto il mondo, all’intero Orbs. Ecco: l’energia che anima questa idea è la globalizzazione, la città che si fa mondo, Urbs-Orbs. La civitas è civitas augens ovvero essa “cresce”, si allarga a tutte e tutti… essa de-lira ovvero supera il solco, il seminato, il limite che la definisce.

Dunque è in epoca romana che nasce l’idea secondo cui l’Urbs è mobile, l’urbano è una dis-locazione. Certo, come aveva notato Agamben, già Metro-polis è termine greco che designa la relazione coloniale, tra una pòlis originaria e le città rispetto alle quali essa è “madre”, quindi in nuce troviamo già un profilo imperiale. Ma nell’idea romana c’é un salto qualitativo, che conferma e dispone dell’aporia tra metropolis e pòlis. Alla città adesso si oppone ciò che è proprio di questa idea dell’Urbs, ciò che attraversa e sovradetermina tutti i luoghi, questo elemento fondamentale di dismisura e di eccedenza rispetto ad ogni forma e ad ogni confine.

Da una parte dunque un modello etnocentrico-coloniale, e dall’altra l’allusione ad una immagine normativo-imperiale. Da una parte un essenziale radicamento e dall’altra una dis-locazione. La storia delle città, o delle diverse forme di vita urbana fino alla città industriale, all’epopea delle capitali del secolo, non è altro che la continua tensione tra queste due linee concettuali. Ma è proprio sulla città industriale che avviene una rottura.

Cos’è la città industriale? Cos’è Metropolis? Essa non è un luogo, piuttosto una tendenza storica che attraversa tutti i luoghi. Già nel film di Fritz Lang essa è fabbrica, che egli volle rappresentare nell’irenica pacificazione del conflitto di classe, Aufhebung, pianificabile dunque – quando l’alto giardino, eden della borghesia filantropica si unisce al basso inferno macchinico, nella stretta di mano tra operaio e padrone che chiude il film. Eppure, già nel film di Lang c’è di più. Come in tutta la letteratura classica sulla metropoli.

Metropolis è la forma generale che il processo di razionalizzazione dei rapporti sociali, portato dal capitalismo industriale tende ad estendere sul pianeta (Cacciari 1973). Essa tenta la completa integrazione di tutto il sociale nel lògos del capitale. Qui, l’individuo deve essere sciolto in inter-esse, calcolo, ragione. Così ci viene raccontata da Simmel. Il fondamento specifico di Metropolis è l’economia monetaria di mercato, ovvero: la costruzione di un dominio intellettuale-astratto sul reale; lo scioglimento dell’individuo nella relazione di interesse, nello scambio; l’astrazione del dato in equivalente generale, moneta; la riduzione di ogni qualità a calcolo-quantità; la mercificazione di uomini e cose. Questo è Metropolis che attraversa Parigi e scaccia pòlis. Su questo mito gli architetti modernisti hanno costruito l’utopia del progetto, la pianificazione. Ma dicevamo: c’è un di più della pianificazione, c’è una metropoli corporea, materiale, che produce l’ombra pianificabile delle metropoli della mente.

Cos’altro è il grande libro su Baudelaire di Walter Benjamin, se non il riconoscimento che il problema di fondo di Metropolis è la sua intrinseca conflittualità, la sua contraddittorietà? Cos’altro è la ricerca di Baudelaire, dell’esperienza dello choc metropolitano: il suo desiderio di fare un bagno di moltitudine – ormai abbandonata la nostalgia di Simmel che fugge la folla – se non allusione alla contraddittorietà, al conflitto che anima il progetto del capitale e agita la sua immagine-metropoli? E cos’è la Parigi capitale del XIX secolo (non certo del XX!!!) di Benjamin se non la rottura definitiva di ogni ideologia della città-pòlis, di ogni possibilità sintetica? Da un lato l’emergere di una poderosa socializzazione dei rapporti di produzione e dall’altro la scoperta del barone Haussmann: la morfologia della Metropoli come terreno di lotta di classe, come dominio del grande capitale sulla classe operaia in formazione.

Non a caso è a quell’altezza che si producono le prime contestazioni reazionarie di Metropolis, i primi appelli a tornare alla città contro l’urbano. Tönnies prima di tutti: attraverso una doppia riduzione, da Metropoli a città, da Kultur a comunità, egli tenta di ripristinare rapporti reali-organici contro quelli meccanici-ideali della fabbrica metropolitana. L’ideale di Tönnies è la corporazione come comunità religiosa, espressione compiuta del mito reazionario della pòlis. E non è questa la linea che porta fino ad oggi? Fino ai profeti del diritto inesigibilie alla città e della negazione di ogni desiderio urbano?

Questo modo di affrontare la cosa, peraltro, mistifica un fatto fondamentale – che persino Weber riconosce: la metropoli come rottura politica ed epistemologica contro la pòlis non è altro in fondo che il risultato di una emergenza, di una eccedenza di classe sui rapporti sociali precedenti. È la classe contro il Bürger, il borghese abitante una città. La classe operaia che spezza le mura del borgo natio, ne affolla lo spazio confinato e lo apre, lo ri-determina come de-lirante. Così nasce Metropolis, nel fuoco della lotta di classe. Possiamo adesso noi riprodurre il mito del borghese reazionario? No: ogni utopia regressiva è inservibile.

Come inservibili sono i miti riformisti, tutti tarati sulla città industriale. Gli architetti si sono piegati mille volte ad analizzare la storia del fallimento di questo mito di riforma che investiva solo in seconda instanza le soggettività operaie. Basti rimandare qui ai contributi di Tafuri e della scuola di Venezia: sulla città mittel-europea, sovietica e statunitense (Tafuri 1976), ripercorrerne la trappola del progetto e dell’utopia, l’impossibile riduzione del labirinto metropolitano ad una sfera, neoplatonicamente pacificata in forma di città (Tafuri 1974; 1980). Agli architetti modernisti non sfuggivano certo i contorni del problema, essi erano molto meno ingenui di quanto l’ignorante letteratura contro l’architettura, ci invita a credere. Architettura o rivoluzione, scriveva Le Corbusier. E come evitare la rivoluzione in occidente, se non attraverso il piano? Tutti gli obiettivi dell’architettura moderna sono anticipati o paralleli al keynesismo come quadro generale della politica economica borghese (Tafuri 1974).

La città industriale è stata il campo di battaglia del passaggio da pòlis a Metropolis poiché essa ospitava, nel suo tessuto concreto, alcune stabilità: certo, nota Cacciari «la fabbrica non era la cattedrale, non aveva la stabilità dei vecchi centri della forma urbis, ma una certa stabilità l’aveva!» (Cacciari 2008). Non a caso quella città, lungi dall’essere esclusivo dominio degli ingegneri delle anime o della grande industria, è stata sognata come utopia dalle avanguardie storiche, regno di macchine da piegare al riscatto dell’umanità, Siedlungen operaia da estendere a tutto il territorio. Questo e null’altro, è il processo che si compie con le utopie della città per tre milioni di abitanti, della ville radiouse o del Plan Obus per Algeri di Le Corbusier. Questo tentativo di piegare l’acciaio del Gestell alle forme di vita che abitano la metropoli. E non fu l’incapacità politica – riconosciuta, percepita e discussa, tra l’altro in diversi CIAM – di aggredire il nodo di fondo della rendita, ovvero la proprietà privata dei suoli, una delle cause del fragoroso fallimento di quel progetto (che ovviamente si accompagnava alla mistificazione del conflitto di classe, interna ad ogni pianificazione capitalistica)?

Dunque qui ci collochiamo. Anzi, qualche passo ancora in avanti, prima di raggiungere il nostro problema. Tra città industriale e metropoli biopolitica, v’é la medesima rottura che si registra in campo economico, dopo la trasformazione immateriale del lavoro, dopo l’integrazione crescente di elementi linguistici, cognitivi e relazionali nella produzione e la rottura del paradigma industriale.

La metropoli biopolitica, in questo quadro, è una novità assoluta: indietro non si torna (Negri 2009). Questa novità è stata ampiamente scandagliata in letteratura, dunque ne conosciamo i caratteri specifici: Città di slums, Sprawltown, Ville panique, Città generica composta di Junkspace (Ingersoll 2004; Virilio 2004; Koolhaas 2006; Perulli 2007). Ecco qui davvero gli architetti ci aiutano a guadagnare un po’ di sano realismo, come riconosceva Toni qualche anno fa (Negri 2008). È stato Rem Koolhaas, il più vicino a Le Corbusier tra gli architetti contemporanei, a darci il ritratto disincantato di questo spazio oltre la pianificazione: non pianificabile perché appunto delirante, dislocato, deterritorializzato, accumulativo (Koolhaas 2001 e 2006). Qui non è la città ad essere più forte dell’urbano: è la Metropoli che viene riconosciuta come superiore tanto alla pòlis che al dispositivo urbanistico. Koolhaas descrive la metropoli biopolitica sia dal punto di vista delle singolarità – come distruzione della città storica borghese-reazionaria-identitaria, come meticciamento, come aleatoria proliferazione di “incontri” e produzione del comune, come rottura della distinzione tra pubblico e privato, tra un dentro e un fuori, tra un centro (storico e di senso) e una periferia (vuota); sia dal punto di vista del blocco e della repressione neoliberista – uno spazio in cui l’unica attività consentita è lo shopping, immenso teatro repressivo di un fascismo senza dittatore (Koolhaas 2006; Cf. Negri 2008).

Il pregio fondamentale degli scritti di Koolhaas, ha notato Toni, è nel riconoscere la dimensione globale come più produttiva di quella locale (Negri 2008). Certo, la metropoli di Koolhaas è il luogo dell’Impero. Ma appunto da qui dobbiamo ripartire. Dal riconoscimento che è qui e non altrove, qui in Junkspace, in questo postmoderno perverso e corrotto, che possiamo ritrovare la gioia della produzione biopolitica e non certo nel rifugio identitario o localistico, o nei miti della città e dello spazio pubblico. Come? Ricordando che la moltitudine abita la metropoli, ed essa soltanto. Solo in questo dis-locante, de-lirante dispositivo si danno gli incontri produttivi tra singolarità biopolitiche. La metropoli biopolitica “non svuota il reale” (e nessuna configurazione postmoderna, del resto, vi riesce), né il comando neoliberista riesce a razionalizzarlo. Essa è in tal senso più forte sia della città che dell’urbano, perché è attraversata da moltitudini produttive. Nulla di ciò nell’antica città. Ad Atene non è ammessa la folla dei barbaròi.

Dunque dovremmo forse dire: facciamola finita con il mito essenzialista ed omogeneo della città chiusa, della sfera omogenea. Davvero si tratta qui di un problema di filosofia prima. Dobbiamo iniziare a pensare, come scrisse Foucault a proposito di Deleuze, attraverso continui decentramenti, abbandonare l’idea del centro e dei suoi arrondissements: «abbandoniamo il cerchio, cattivo principio del ritorno, abbandoniamo l’organizzazione sferica del tutto» per questo labirinto produttivo, che si biforca e scarta di lato, che si ripete e si differenzia.

Così, iniziamo a riconoscere dei luoghi in Junkspace. Ne costruiamo cartografie. In fondo noi abbiamo bisogno di luoghi per qualcosa che attiene alla nostra dimensione fisica più originaria. Noi non riusciamo a concepire uno spazio-senza-luogo perché in fondo il nostro corpo è luogo assolutamente primo. I cantori della città digitale, invece, enfatizzando l’aspetto virtuale della proliferazione di Metropolis, pensano a noi come a pura energia, come anima, comunicazione immateriale. Riducono il conflitto allo sguardo nostalgico d’un angelo trascinato dal vento della storia. Ad altri lasciamo questa cattiva utopia. Perché noi siamo corpo. Ecco la contraddizione: da una parte l’idea di uno spazio come pura forma, infinito continuo, rottura degli spazi geometrici, eccesso, dismisura, protesi tecnologica; e dall’altro però, torna il peso, la materia, il corpo. L’architettura di Metropolis si produce per ingombri edificati enormi, monumentali, pesanti, che nessuna piroetta in vetro e acciaio può “alleggerire”. Bigness, dice Koolhaas. Ancora luoghi, corpi architettonici, attraversati da un nomadismo che si vuole libero da patrie e identità. Nomade è l’abitante di questo spazio postmoderno. Ma il nomade è corpo, i suoi tragitti sono reali, egli sosta in vari luoghi, attraversa vari luoghi. E al suo migrare s’oppongono barriere, confini, limiti: un dispositivo di inclusione disgiuntiva che svela la metropoli come fabbrica biopolitica, con le sue contraddizioni e le sue tattiche di cattura del valore.

Conosciamo bene la definizione di Metropoli biopolitica. Toni ne ha, più volte, tratteggiato i parametri produttivi e i potenziali di conflitto (Negri 2008). Saskia Sassen ne ha definito la collocazione nella struttura economica globale (Sassen 1997). E la fenomenologia delle rivolte urbane di Mike Davis ci ha insegnato il contrasto tra queste due dimensioni (Davis 1999). La metropoli biopolitica è un insieme di ateliers cognitivi connessi tra loro. Essa si costituisce in una serie di nodi urbani che concentrano le macrofunzioni del comando mondiale. Le imprese multinazionali si articolano attraverso il networks transnazionali metropolitani, punti di smistamento e produzione, d’innovazione e ricerca. Le città globali di Sassen sono centri di economia informale nei quali, a fianco dell’economia direzionale delle grandi imprese e dei flussi finanziari, proliferano le attività svolte da cittadini sempre più privati di diritti. Mike Davis ne ha descritto la microfisica dei poteri, analizzando le frontiere che le attraversano, i luoghi di conflitto, e raccogliendo i diversi dispositivi di disciplinamento sociale che vi vengono messi in scena. Lo schema governamentale si fa complesso, funziona per ripartizioni differenziali di assoggettamento, esclusione e controllo: individualizzazione degli esclusi e produzione di questa stessa esclusione (Agamben 2007). Ma in questo medesimo luogo si danno soggettivazione e produzione, ricchezza e felicità.

Per leggere questa fabbrica, per vederne la ricchezza dobbiamo abbandonare ogni dualismo. Non più una relazione tra un dentro la produzione biopolitica ed un fuori. Ancora una volta: a differenza della città, che si reggeva esattamente su determinazioni spaziali biunivoche – centro/periferia, città/campagna, ville/banlieue – la megalopoli contemporanea mostra una pluralità di modelli (Revel 2012). Judith ha molto insistito su questi aspetti: esistono poli metropolitani americani in cui il centro è ghetto e la periferia è ricca; altri in cui il sistema di segregazione urbana si determina a macchia di leopardo, come a Rio; altri ancora nei quali l’orizzontalità è spezzata da segregazioni in verticale, tra alto e basso – e, come nel caso di La Paz, rovesciate: più in alto ti collochi più sei povero, più in basso abiti più sei ricco (e meglio respiri!). Ragionare in termini di centro e periferia, di dentro e fuori, di luoghi del diritto e luoghi del bando è ancora discutere della metropoli biopolitica immaginandola come città. Valga lo stesso per tutte le determinazioni comunitarie, coesive, di quartiere e di vicinato: il diritto alla città è diritto ad un habitat stanziale, consuetudinario e omogeneo. Il diritto all’urbano, il diritto alla metropoli biopolitica è diritto allo spostamento, alla deviazione, alla mobilità. Di più: la pacifica raccolta del quotidiano, le logiche di prossimità che costituiscono i quartieri, sono addirittura funzionali al comando neoliberista, poiché vengono immediatamente tradotte nella coppia ghetto/Gated Communities (Davis 1999; Revel 2012) o assorbite dalla gentrificazione.

Nessuno spazio libero resiste all’assedio della mercificazione. La storia si piega in celebrazione mercantile del passato, la soggettivazione in identità. Nella mente del gestore neoliberale, ha scritto Koolhaas, «c’è sempre un quartiere chiamato Ipocrisia, in cui viene conservato un minimo di passato: di solito è percorso da una vecchia ferrovia/tranvia o da un autobus a due piani, al suono di terrificanti campanelli: versioni addomesticate del vascello fantasma dell’Olandese volante. […] Ipocrisia […] è un’elaborata operazione mitopoietica: celebra il passato come solo ciò che è di concezione recente può fare» (Koolhaas 2006). A dispetto della sua assenza, la storia è la principale preoccupazione del dispositivo di mercificazione; ma lo è nella forma del souvenir universale, del tipico, dell’autentico che si risolvono in un insipida e insensata celebrazione del tempo perduto. Una presenza del passato da vendere per qualche centone.

Qui, davvero vediamo quanto l’identità sia una trappola: «più forte è l’identità – scrive Koolhaas – più è vincolante, più recalcitra di fronte all’espansione, all’interpretazione, al rinnovamento, alla contraddizione». Tutti vanno in cerca di qualcosa di “caratteristico” ma per questa via le città collassano nel non-sense, Parigi è destinata ad essere sempre più «parigina». Il “centro storico” è il colmo di questo non-sense: «L’identità è accentratrice; insiste su un’essenza, su un punto. La sua tragedia si realizza in semplici termini geometrici. Quando la sfera d’influenza si espande, l’area caratterizzata dal centro si fa sempre più grande, diluendo senza speranza la forza e l’autorità del nucleo; inevitabilmente la distanza tra il centro e la circonferenza aumenta fino al punto di rottura. In questa prospettiva la recente e tardiva scoperta della periferia come zona potenzialmente di valore […] è soltanto una riaffermazione mascherata della preminenza del centro e della dipendenza da esso: senza centro non c’è periferia; l’interesse del primo probabilmente compensa la vacuità della seconda».

I più avveduti tra gli storici dell’architettura italiana hanno sempre polemizzato contro le operazioni di meccanica conservazione dei centri storici – valga il discorso italiano come parametro generale, vista la peculiare densità storico-artistica dei nostri territori. Si diceva allora: se non si individua, fuor d’ipocrisia, la funzione specifica dei centri storici come parte dell’economia politica di un territorio, se non si decide sulla missione produttiva di questi tessuti architettonici li si lascia alla mercé del mercato. L’insistenza conservativa amplifica e realizza questo rischio: il centro storico è il quartiere chiamato Ipocrisia, un parco a tema nel quale calpestare lo stesso selciato di qualche antico eroe, simulare una esperienza di senso ormai perduta. Disneyworld è il modello. Il Mall è lo schema di circolazione di moneta. Qui la storia è negata mentre viene celebrata: presenza del passato contro la storia, dicevamo prima (del resto “La presenza del passato” è esattamente il tema di una delle prime Biennali di Architettura postmoderne); quanto distante è questo approccio dal coraggio innovatore che pratica piuttosto una presenza della storia contro il passato, volta al futuro!

Come uscire da questo angolo? Intanto riconoscendo che tutte le categorie classiche della città sono surdeterminate dal dispositivo biopolitico. Che la dimensione globale è il piano su cui vivere e rovesciare il comando della metropoli biopolitica. Dimensione globale, ovvero ad un tempo: parte di una rete mondiale priva di esterno e dunque attaccabile direttamente da ogni dove; e dimensione generale della Metropoli come spazio delirante. Non esiste un fuori della metropoli, solo pieghe, solo piani sovrapposti e proliferanti. Perciò, la cosa che chiamiamo Banlieue non è un esterno della metropoli (se non nel racconto che ne fa il comando neoliberista, o nell’erronea metafora di Agamben) ma piuttosto un suo ripiegamento, una linea di fuga (Revel 2012). Ma è un ripiegamento ricco, che chiama un conflitto politico nuovo, e un nuovo catalogo di diritti esigibili per la produzione biopolitica.

In questo re-pli covano le pratiche artistiche di riappropriazione dello spazio urbano, l’immaginazione e l’innovazione produttiva.

(In fin dei conti è tra gli strati della metropoli, di questa metropoli qui che si sono prodotte, anche storicamente, giusto per stare ad un esempio che ho fresco negli occhi, l’avventura dei graffiti e il ribollio della cultura pop nella downtown degli anni ’80, su fino al sublime di Basquiat e alla political line di Keith Haring).

Metropoli e moltitudine, allora. Ecco il nostro problema. Riconoscere la metropoli dopo e contro la città, guardarla come fabbrica biopolitica significa innanzitutto leggere ogni elemento di conflitto che vi si determina come capace di intervenire sul livello mondiale, pensare il conflitto nella metropoli come direttamente globale, direttamente implicato nella dinamica generale del comando neoliberista e in grado di spezzarne le catene (perché, altrimenti ci appassiona tanto Istanbul e il Brasile e perché a queste nostre sorelle e fratelli siamo tanto grati?). In secondo luogo significa riconoscere il codice specifico di governance della metropoli neoliberista – che nulla ha a che vedere con quello della città. Provare a collocarsi al livello della tendenza generale della metropoli, pensarne il dispositivo istituzionale specifico solo complicandone i caratteri, ovvero inserendovi la vita, la figura viva della moltitudine produttiva. Qui noi siamo in ritardo. La governance neoliberista degli spazi urbanizzati ha una sua meccanica, una tecnica istituzionale che spesso ci sfugge e che invece dovremmo analizzare e riconoscere puntualmente. Così da riconoscere ed agire sulle contraddizioni puntuali, sulle frizioni interne del codice che governa questa rete interconnessa di biopoteri – abbandonando ogni rifugio nell’antico quartiere, o nel verde trastullo del parco autogestito e dell’orto biologico; probabilmente tutto ciò significa pensare il conflitto a partire da una azione sull’espansione algoritmica delle nostre relazioni sociali, che poi in fondo, è lo specifico della metropoli biopolitica.

La Metropoli non vive solo di gentrificazione e ghettizzazione. Ha bisogno che le moltitudini produttive si esprimano, partecipino, si lascino tradurre nei suoi codici di gestione e amministrazione. Guardiamo al dispositivo delle Smart Cities: cos’altro segnala, se non l’incapacità del gestore neoliberare di effettuare dall’alto un governo efficace ed efficiente del territorio? Il territorio ormai è ingovernabile, se non attraverso la messa a valore del potenziale di socializzazione che pulsa nel labirinto metropolitano. Privata di questa socializzazione viva, la gestione di Metropolis crolla. Eppure, insisto: noi di tutto questo ancora sappiamo poco. Ciò che ci manca è una lettura puntuale della governance, del dispositivo istituzionale specifico della metropoli neoliberista.

Quando si dice: metropoli è comune, a cosa si allude? A una ricchezza artificiale, prodotta direttamente dal cognitariato urbano, ad una emergenza della trama di relazioni sociali, potenziate in Metropolis. Che è dunque fabbrica biopolitica. Luogo produttivo e luogo di cattura della ricchezza. Come si libera questa produzione spezzando le maglie dello sfruttamento? Su mille piani. Dunque: spezzare la spirale della rendita (giustamente ridefinita da Toni e Michael, in Commonwealth in quanto rendita assoluta, mera appropriazione della ricchezza comune, bruciata e privatizzata dalla gentrificazione urbana); ripensare la rete dei trasporti e delle infrastrutture metropolitane; intervenire sull’organizzazione specifica degli ateliers cognitivi (come si può pensare la Metropoli senza le sue scuole, le università, i centri culturali, le fondazioni artistiche?); potenziare e difendere il diritto al Welfare biopolitico; rovesciare la governamentalità smart in estensioni democratiche e conflittuali. Tutti questi punti richiedono tattiche specifiche, strategie inventive. La formazione può essere uno dei nodi, certo. A patto però di contestare, inventare, ricostruire percorsi di formazione e ricerca, diffusione di sapere e conoscenza: ovvero re-inventare i luoghi di produzione e diffusione del sapere, colpire il nodo potere-sapere direttamente all’interno delle università, delle scuole, dei mille luoghi anche istituzionali che lo determinano. Si diceva un tempo: cosa si studia? Come? E perché, a quale fine? Quanto può suonare antagonista il semplice rispondere a queste domande!

Queste sono le tracce che si possono seguire. Certo non vogliamo tornare alle vecchie chiese, né alle vecchie città: queste nostalgie le lasciamo, weberianamente, accucciarsi nei tanti borghi agresti che ancora esistono, in attesa che scompaiano. Ciò che intanto urge è il nostro desiderio di diritti e ricchezza nella metropoli. Tuttavia, nulla di tutto ciò è possibile, immaginando la metropoli come una città.

Marco Assennato.

Parigi, luglio 2013.

____

Bibliografia:

AGAMBEN G.,

1995 Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino.

2007 La città e la metropoli, in «Posse».

BENVENISTE É.,

1985 Due modelli linguistici della città, in Problemi di linguistica generale II, Il Saggiatore, Milano.

BRUGÈRE F.,

2012 Ville, in Dictionnaire politique à l’usage des gouvernés, Bayard, Paris.

CACCIARI M.,

1973 Metropolis. Saggio sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel, Officina, Roma.

1981 Il progetto, in «Laboratorio Politico».

2008 La città, Pazzini, Villa Verrucchio.

CASTELLS M.,

2004 La città delle reti, Marsilio, Venezia.

CHOAY F.,

1965 L’urbanisme. Utopies et réalités, Seuil, Paris.

DAVIS M.,

1999 Città di Quarzo. Indagando sul futuro a Los Angeles, Manifestolibri, Roma.

DEL GIUDICE D.,

2009 Città virtuali, in Dionigi I. (a cura di), Elogio della politica, Bur, Milano.

GREGOTTI V.,

2009 Urbs, Civitas: spazio urbano e spazio politico, in Dionigi I. (a cura di), Elogio della politica, Bur, Milano.

GRIFFA C.,

2008 La città cibernetica, Meltemi, Roma.

HARVEY D.,

2011 Le capitalisme contre le droit à la ville. Neoliberalisme, urbanisations, résistances, Ed. Amsterdam, Paris.

INGERSOLL R.,

2004 Sprawltown. Cercando la città in periferia, Meltemi, Roma.

KOOLHAAS R.,

2001 Delirious New York, Electa, Milano.

2006 Junkspace, Quodlibet, Macerata.

KRIER L.,

1995 Architettura: scelta o fatalità, Laterza, Roma.

LE CORBUSIER,

2003 Verso un’architettura, Longanesi, Milano.

LEFEBVRE H.,

1968 Le droit à la ville, Anthropos, Paris.

MITCHELL W. J.,

1995 The City of Bits, Mit Press, London-Cambridge.

NEGRI T.,

2008 Dalla fabbrica alla metropoli, Datanews, Roma.

2009 (con M. Hardt) Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano.

PASQUINELLI M.,

2013 Manifesto di Urban Cannibalism.

PERULLI P.,

2007 La città. La società europea nello spazio globale, Bruno Mondadori, Milano.

REVEL J.,

2012 Banlieue, in Dictionnaire politique à l’usage des gouvernés, Bayard, Paris.

RYKWERT J.,

2002 L’idea di città, Adelphi, Milano.

SASSEN S.,

1997 La città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna.

TAFURI M.,

1974 Progetto e Utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Laterza, Roma.

1976 (con F. Dal CO) Architettura contemporanea, Electa, Milano.

1980 La Sfera e il Labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ‘70, Einaudi, Torino.

VIRILIO P.,

2004 Ville panique, Editions Galilée, Parigi.