RODRIGO GUÉRON et ANA KIFFER.

Chers amis,

Nous avons décidé d’écrire cette lettre adressée aux amis, aux compagnons avec lesquels nous avons maintenu des relations les plus diverses et variées – personnelles, professionnelles et politiques ; collègues avec lesquels nous nous articulons politiquement d’une façon ou d’une autre, en réseaux restreints ou plus vastes, autour de thèmes, de recherches, de préoccupations et d’actions politiques communes ces dernières années. L’urgence de ce texte est l’attaque contre la Démocratie. C’est de cela dont nous sommes victimes au Brésil : le coup d’Etat1 parlementaire juridico-médiatique qui a déguisé en processus légal la conspiration anti-démocratique pour renverser la Présidente Dilma Roussef.

Ce qui nous a réuni, ce qui a mobilisé notre désir de converser avec les compagnons d’autres contrées, et d’autres langues, au milieu d’une confusion sur l’information qui court à propos du Brésil de part le monde, ce sont les affinités non seulement dans la pensées mais aussi dans la pratique et dans la production politique. Une telle pratique est liée d’une façon générale et approximative à ce qui a été réalisé avec les nouveaux mouvements sociaux et les concepts-outils de compréhension du réel et de la lutte politique, dans différents points du monde à partir de 1968, et, au Brésil, plus particulièrement, avec la fondation du Parti des Travailleurs, PT, comme «parti mouvement» en 1979.

Dans un contexte plus local et actuel, ce qui nous rassemble aujourd’hui, c’est un pari : celui d’énoncer, de définir, d’aborder et, enfin, d’adresser cet ensemble préoccupant de questions, de façon urgente, au moment même où nous sommes totalement délogés des lieux où jusqu’ici nous pouvions émettre nos propres critiques. Tel est le moyen que nous avons trouvé pour envisager une sortie possible de cette situation, au milieu de décisions qui ont interrompu l’état démocratique du pays. Dans notre cas, et pour certains d’entre nous, cette menace à la démocratie, remonte, aux dernières années de combat contre la dictature militaire, et à l’intense lutte sociale qui a caractérisé les premières années d’une démocratie imparfaite. Lutte qui culmina avec le processus constitutionnel de 1988. Ensemble, nous avons vécu l’échec-victoire de Lula et du Parti des Travailleurs de 1989, et les luttes globales qui affirmèrent qu’un autre monde est possible : Gênes, Seattle, le soulèvement argentin de 2001, le forum de Porto Alegre et l’arrivée de Lula au pouvoir en 2002, entre autres.

Le gouvernement d’alors, même si plein de contradictions et de limites, commença une série d’actions généralement réunies sous la classification de «politique sociales» mais qui pour nous eurent une importance économico-politique bien au delà de ce terme : c’était en vérité de véritables politiques productives, et même une part de la nouvelle politique économique. Et de fait, ces effets économico-politiques se réalisèrent dans un processus d’ascension sociale, de réduction des inégalités et de production de subjectivités, inédit dans la société brésilienne. Comprendre ce processus dans ces termes c’est là que se fait pour nous La différence, une différence décisive : la dénaturation de la pauvreté qui fût pour des millions de brésiliens une expérience vitale, et une sorte de modification d’ordre, en partie géographique, mais et surtout, biopolitique, permettant ainsi à des millions de brésiliens de fréquenter des espaces communs comme l’université, l’école, le SUS (Service Unifié de Santé) qui leur étaient auparavant, pure et simplement limités ou niés suivant le cadre d’immense inégalité sociale, de racisme, de préjugés de classe, et de violence patriarcale. Cadre lequel, faut-il le dire, n’a pas souffert, comme nous l’espérions, de déplacement névralgique et paradigmatique, au cours des différents gouvernements du PT. Ce qui a d’ailleurs fragilisé le Parti puisque, même en ayant modifié quelques aspects de ses actions et de ses directions, le PT n’a pas transformé la genèse où se concentraient les groupes politiques décisionnaires, ainsi que les partis et les intérêts hébergés par ces mêmes groupes. C’est ce que nous observons, sous de nouveaux traits, voire même sous les traits du passés, sale visage du paternalisme des grands propriétaires terriens, les «terra tenientes».

Juste l’inverse de l’image et de la figure même de Lula, comme emblème du leader ouvrier, migrant victime de la sécheresse, contre la grande propriété du Nordeste. C’est ce climat qui règne aujourd’hui dans la rue, et de plusieurs groupes, aux causes multiples défendues, nous nous rassemblons pour n’en former qu’un seul et se retrouver à l’unisson dans les mots de «Fora Temer».

Cette crise, que l’on définirait comme paradigmatique pour la Gauche, s’est divisée entre le pragmatisme des alliances et le purisme des années passées à exercer la politique dans l’opposition sans aucun pouvoir. De là a résulté un imbroglio complexe duquel le gouvernement et le PT n’ont pas su comment s’en sortir. Il s’agit d’un resserrement autour de la gouvernabilité qui s’exerce entre les politiciens déjà en place depuis toujours, et visant un retour au pouvoir exécutif, et ceux qui, tout au long de ces années de gouvernement PT, se sont élevés, hâtés par le désir de retourner aux origines de ce parti ou d’agir comme son miroir inversé. Cette revendication de la Gauche à un retour aux origines, ne peut que démontrer une certaine impuissance de cette même gauche. Ceci dit, dans le cas du Brésil actuel, s’est ajouté à la sale routine du jeu institutionnel, le donnant-donnant des relations avec le pouvoir législatif, et les structures de représentation en général, jeu cyniquement exigé dès le début au PT, gage de « maturité politique » et de « compromis avec les règles démocratiques» : condition sine qua non pour que son arrivée au pouvoir soit acceptée. Tout ce qui, en somme, lui est jeté à la figure aujourd’hui sous la forme d’accusation de corruption, corruption qui était aussi bien, stricto sensu, une part de la règle du jeu (d’un jeu où la plupart du temps la corruption est la règle), et qui était une des principales cibles à combattre, entre toutes celles qui ont été visées par la plateforme politique du PT.

Aujourd’hui, nous devons relire, écouter et affirmer qu’ il y avait, derrière le cynique et générique discours anti-corruption dirigé de façon hypocrite, et presque exclusivement contre le gouvernement du PT, des forces politiques qui, au delà de l’usage de ce type d’expédient corrompu, furent celles qui ont tracé des schémas mafieux de toutes sortes de corruption dans leurs relations avec les corporations économiques et la représentation politique: schémas qui, faute d’une réforme politique plus profonde, s’imposent à n’importe quel groupe qui arrive au pouvoir au Brésil.

En même temps et dès les premières années du gouvernement Lula, nous avions pu remarquer la haine et la violence matérielle et symbolique contre le processus d’ascension sociale qui commençait au Brésil. C’est dans ce contexte qu’on a pu observer dans les années 2005-2006, une des premières tentatives pour chasser Lula et le PT du pouvoir. A ce moment là, nous avons cherché à nous organiser, et certains parmi nous, ont formé le «Forum pour la radicalisation démocratique et contre la déstabilisation du gouvernement Lula». Ce n’était cependant pas la seule défense du gouvernement Lula qui nous unissait. La «radicalisation démocratique» était pour nous une mobilisation pour approfondir certaines politiques qui rencontraient une opposition issue de conservatismes des plus divers, et de formes de pouvoir exprimées jusque dans les propres alliances du gouvernement. Ainsi, nous nous sommes, par exemple, organisés, pour appuyer, au sein des universités, une bataille pas facile, représentée par de nouveaux mouvements sociaux : la mise en œuvre d’une politique de quota pour les noirs et les pauvres. Une lutte non sans adversaires puissants et mystificateurs, voire même entre les couches d’un certain marxisme plus orthodoxe.

Pourtant, ce mouvement fut amplement victorieux et ouvrit ainsi la porte vers l’une des plus importantes ascensions sociales. L’agrandissement de certaines universités, la construction de nouvelles autres et de nouveaux campi, l’ouverture de nombreux nouveaux postes, une politique de démocratisation des accès universitaires; à cela s’ajoutèrent la défense de programmes tels que « Bolsa familia » (allocations familiales), le soutien à l’agriculture familiale, la création d’un plafond national pour les enseignants, une politique de revalorisation du salaire minimum, les innovations dans la Culture, parmi tant d’autres choses. Des politiques décisives, à point de faire rentrer le pays dans un cycle vertueux de croissance macro-économique, même si celui-ci s’est fait à l’intérieur d’un modèle « respectant les contrats de croissance du monde » et de pactes signés au niveau national tout comme au niveau international, avec le grand capital.

Ce processus était décrit en général comme une «ascension par la consommation», discours qui, à ce stade, unissait néo-libéraux et développementistes. De notre point de vue, pourtant, il y avait un élément de subjectivité décisif quelle que soit la compréhension politique et économique qu’on puisse avoir : que ce soit celle qui nous est la plus chère, que ce soit celle d’une optique plus pragmatique de gestion du capitalisme contemporain. Nous savons bien que le capitalisme, dans ses opérations de capture, cherche à jeter tout le désir dans les bras de l’acquisition, le vidant ainsi de sa dimension productive : ici, nous pourrions parler d’un «consumérisme». Il s’agit de vider le désir de sa dimension productive, conditionnant ainsi la consommation elle même, au delà des biens, des subjectivités et des modes de vie qui nous attendent tout prêts sur les gondoles des supermarchés. Nonobstant, beaucoup de choses échappent à la traditionnelle opération de réduction de la production sous forme de marchandise, et aux quantités abstraites en forme de monnaie.

Au Brésil, le déplacement social, s’est produit particulièrement entre 2003 et 2013, entraînant une expérience matérielle propre, vitale, de «dénaturation» de la pauvreté en millions de personnes et en différents groupes sociaux. Nous avons observé alors la libération d’un désir social qui poussait les limites des niches de « «consommation » et de «marché» du travail. Un désir qui permettait à nouveau de parler de politique dans les espaces auparavant strictement théoriques ou techniques. Sans parfum doctrinaire. Parler politique au sein même de la langue, du poème, du corps en mouvement, sans que cela ne sente l’odeur du bon vieux cliché de l’engagement, du parti et du drapeau : une goutte de sang rouge, une idée commune. Quelque chose qui s’est peu à peu diluée dans un mode de perception et d’affection. Non pas la dilution qui neutralise. Non. L’autre. Celle qui prolifère. Un rien impalpable que l’on ne sent que dans l’atmosphère. Tout cela, aujourd’hui, revient sous d’autres traits.

Ainsi, tant d’un point de vue plus pragmatique, que du point de vue des conquêtes politiques qui nous mobilisent, ce ne fut aucunement une politique du type keynésienne ni développementiste qui a tenté un pacte social ; au contraire, ce fut l’effet de la dite politique sociale qui tira l’emploi formel et les années prospères de croissance économique. Deux discours constants de l’ex-président Lula expliquent et résument ce qui est arrivé: 1) Inclure les pauvres dans le budget 2) Donner l’argent directement aux pauvres.

Ici il faudrait faire une analyse sur la façon dont les choix développementistes, qui soignaient ses alliances avec le gouvernement à mi-mandat de la seconde législature Lula, commencèrent progressivement à étrangler cette stratégie gouvernementale fondée, dès le début, sur l’adage : «donne le poisson mais enseigne aussi à le pêcher». En fait, cette orientation interceptait notre désir entre la nécessité de faire en sorte que les politiques de combat contre la pauvreté et contre les inégalités se multiplient en actions micro-politiques de croissance de ces mêmes groupes : économie agraire, montée des voix indigènes contre la délimitation territoriale et les attaques de leurs territoires, articulation des groupes de santé dans l’accueil des femmes battues et violées, et dans l’accompagnement des changements de sexe, et que ces politiques se reflètent dans la loi sur l’avortement, sur le mariage, sur l’adoption homoparentale, parmi d’autres connexions possibles avec la micro et la macro-économie.

On notera ici qu’il ne s’agit pas d’un débat limité à la corruption de l’économie, débat dominant sur la scène politique, mais il s’agit aussi de comprendre une opération qui, au delà de l’idéologie, a commencé à produire une série de mots d’ordre et des énoncés de pouvoir, qui tôt ou tard, allaient se confronter à cette même mobilisation sociale, que le programme du gouvernement était en train de mettre en avant. Au centre de cette volteface il y avait une stratégie, celle de parier sur les grands évènements comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques: la présentation d’un programme de grands travaux sans aucun débat avec la société intensifia à l’extrême le sale jeu d’échanges avec les entreprises et les partis politiques – en plus de subsides aux grands groupes économiques nationaux – avec l’idée d’une stratégie supposée « gérer les emplois », stratégie qui a couté des milliards au budget.

Ce n’est pas un hasard si au même moment, un rapprochement s’est fait entre le PT et le parti, aujourd’hui chef de file du processus « putschiste » contre Dilma la poignardant dans le dos : Le PMDB (Parti du Mouvement Démocratique du Brésil). La logique du technocrate qui saurait ce qui était mieux pour le peuple a facilité la bonne entente entre vieux cadres de la Droite, certains mêmes venus du régime militaire, intellectuels historiques, et économistes développementistes venus de la Gauche. Dans les villes, parmi lesquelles Rio de Janeiro est peut être le meilleur exemple, s’est imposée une politique ouverte de privatisation du service publique, de délocalisation des habitants et de gentrification, de forte spéculation immobilière. C’était le début d’un processus inflationniste qui atteignait les pauvres et les classes moyennes. Ainsi, les relations chaque fois plus dangereuses avec les vieilles oligarchies créèrent une étrange zone grise et une ressemblance dans les pratiques, qui progressivement rendaient naïf le fait d’affirmer que «Lula, Dilma et la gauche étaient des otages d’alliances qu’ils avaient dû faire pour gouverner». : un énoncé qui était en partie vrai, mais qui, toutefois, était l’expression d’un cynisme qui s’exprimait chez certains cadres de l’appareil du parti de gauche qui ont fini par apprécier le jeu autoritaire et concentrateur de richesse des relations entre capital et Etat.

Mais l’espoir n’était déjà plus la seule propriété du discours officiel de publicité pour le Lulisme, et il s’exprimait socialement selon de nouvelles subjectivités qui n’allaient plus supporter une vie limitée par de nouveaux accords de pouvoir. D’une certaine manière, le gigantesque mouvement de juin 2013 fut aussi l’expression de cela, d’un désir social qu’on ne pourrait plus contrôler et qui ne voulait plus l’être. Nous n’allons pas ici tomber dans cette prétention autoritaire des intellectuels qui se disputent entre eux pour affirmer «nous avons compris 2013». Pour nous, cependant, deux aspects nous semblent être à considérer : d’abord la participation décisive d’une nouvelle génération de jeunes, entrés à l’Université pour la première fois, ou qui, d’une autre façon, vivaient les transformations sociales du pays : les enfants du lulisme, traités en son sein comme des bâtards. Ensuite une insatisfaction sociale qui en quelques sortes réagissait aux résultats des politiques adoptées à la suite de l’alliance avec le PMDB et aux déclarations du pouvoir développementiste. Avec pour effet pratique la lutte contre les oligopoles mafieux, la lutte contre le retrait de l’Etat face à la spéculation immobilière, la lutte contre les massacres perpétrés, en particulier par la police militaire, sur la population pauvre et noire ; et enfin les luttes contre tout un modèle prédateur qui écrase communautés, vies, économies, réduisant ainsi le processus d’ascension sociale et de production sociale en une capture statistique: «La nouvelle classe C» . Mais peut importe ce qu’on peut dire, cela reste faible pour expliquer la puissance du mouvement des manifestations de 2013 qui ont ouvert des grandes fissures dans les structures représentatives et les certitudes politiques.

Intellectuels et universitaires avaient peur parce que rien ne semblait rentrer dans leurs petites cases conceptuelles bien définies. Les oligarchies corporatives de communication changèrent au moins quatre fois de position en un mois : d’abord, et selon leur habitude, en criminalisant le mouvement, ensuite en tentant une opération de capture du mouvement pour le transformer en grande mobilisation «anti PT» et «anti-Dilma». Puis vint une tentative de division moraliste entre les manifestants (bons citoyens pacifiques contre vandales violents). Et enfin, un retour à la sempiternelle criminalisation. Gouvernements d’États, de l’opposition ou de la coalition autour du PT, presque tous les partis, se sont sentis perdus dans leur versions et interprétations des faits, jusqu’à en arriver à ce triste moment : la formation d’un chœur très uni, chantant la criminalisation et la répression. Si beaucoup de ceux qui appuyaient Lula, ont participé au mouvement, l’appareil du PT, et le gouvernement de coalition, n’ont pu résister ni à la séduction, facile et lâche, de la diabolisation, ni à appuyer la répression.

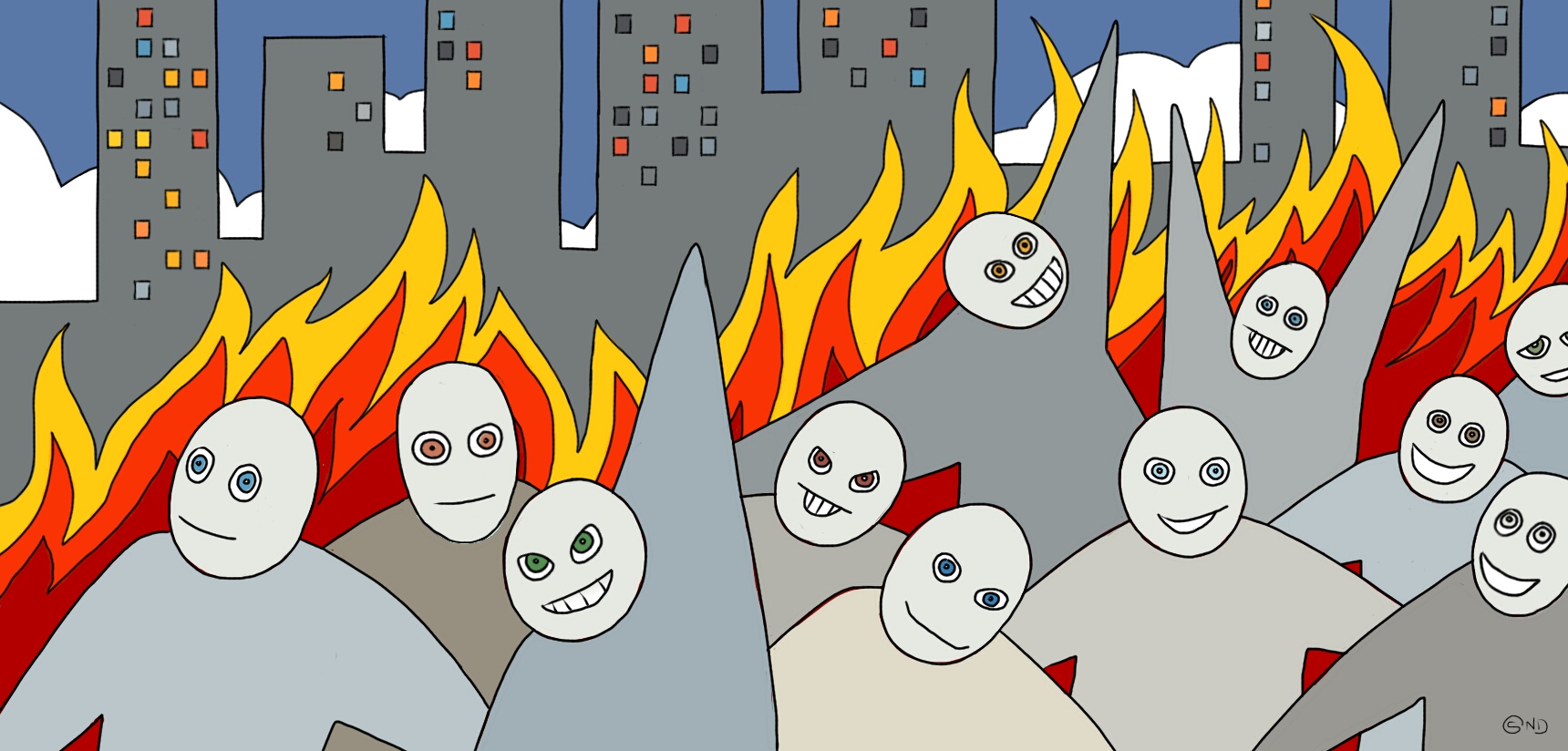

D’une certaine façon, cependant, ce fut dans le champ des subjectivités et du désir que ce conflit, dès le début, s’est concrétisé par une dispute économique et politique. Le simple signal d’une quelconque réforme, ou d’un déplacement social, et ce déjà en 2003, a suffit pour que nous assistions à une intensification et à une dissémination de la peur et de la haine dans la société brésilienne. »Haine du pauvre », «haine du PT», «haine de Lula» «haine du Nordestin», racisme, sexisme, homophobie, tout sortait du placard, et était proclamé ouvertement. Ceci évidemment intensifié par les entreprises de communication dominées par cinq ou six familles, paradigmes de nos structures, véritables «plantations» virtuelles. Dans une société où la culture du privilège unit l’élite et les anciennes classes moyennes blanches, celles–ci ne cachaient déjà plus que, pour elles, la possibilité même d’une universalisation des droits, dans un horizon encore lointain, leur était insupportable. Et ainsi donc, devoir prendre le même avion qu’un employé, ou voir ses enfants étudier sur les mêmes bancs de l’université qu’un jeune noir de la périphérie, tout cela fût qualifié de «communisme» ou «projet pour une république bolivarienne». D’un autre côté, au sein même de l’alliance gouvernementale, et dans ses propres bases, s’étendait aussi cette espèce de vague conservatrice.

Le retournement du désir en peur, et de la peur en haine, s’est transformé en stratégie politique -crainte compréhensible pour qui avait eu un passé pauvre et voulait en éloigner le fantôme- , peur du saut dans l’inconnu, peur des nouvelles formes de vie, des nouveaux modèles familiaux, de la sexualité vécue sous des formes nouvelles, en plus de la peur de la mort qui n’a rien d’une abstraction pour qui vit dans des quartiers de la ville où la vie vaut bien peu, et où des milliers de jeunes noirs et pauvres sont assassinés avant même d’avoir atteint leur vingtième année. C’est ainsi que l’économie de l’espoir de transformations est entrée en conflit avec l’économie de la peur. Ce conflit atteignit un niveau dramatique et une organicité inédite audacieuse unissant parfois, en une même vague, le conservatisme de l’opposition, violente contre le gouvernement Lula/Dilma et le conservatisme des propres rangs de ce même gouvernement. Et c’est ainsi que les puissantes structures des églises néo-pentecôtistes et des agences de communication, articulées ou non entre elles, eurent un impact décisif pour organiser, renforcer, intensifier, systématiser, et agir stratégiquement au niveau de l’Etat, pour tenter de d’institutionnaliser et légaliser l’homophobie, le sexisme et l’état policier avec son racisme et son classisme. D’un autre côté, les mouvements sociaux n’ont plus été les mêmes après 2013. Et ici, nous parlons à nouveau d’espoir, de la production politique qui va se réinventant dans tant de lieux au Brésil aujourd’hui. Nouvelles formes d’organisation, nouvelles formes de lutte, collectifs culturels, inventivité et luttes politique dans les périphéries et dans les favelas, une impressionnante dissémination du mouvement féministe au delà des limites de la classe moyenne intellectualisée, la résistance courageuse du mouvement noir contre un Etat Policier en recrudescence, le rejet des vieux appareils et de la pratiques du pouvoir. De tous ces mouvements, peut être le plus puissant aura été celui de l’occupation des écoles de Sao Paulo par des lycéens en 2015 contre un projet de fermeture et de réduction de nombre de classes. De pareilles occupations continuent aujourd’hui à Rio de Janeiro, à Pernambuco, au Cearà, et dans l’Etat de Rio Grande do Sul.

Mais pour les forces conservatrices aux relents fascistes et esclavocrates, typiques du Brésil, l’évidence que le PT n’était plus capable de proposer et diriger des transformations ne leur importait guère ; ne leur importait pas plus non plus, que le deuxième gouvernement Dilma, étranglé par la crise économique -que les choix développementistes et le sabotage systématique de l’opposition, avait aidé à creuser- se rapprochait chaque fois plus près des prescriptions néolibérales.

Dans le délire paranoïaque de la haine politique et de l’action putschiste le PT demeurait pour ces forces, un parti de gauche. Et se mettait ainsi en place, une conspiration, sous couverture d’un processus légal, sans le minimum de respect pour les conquêtes démocratiques et pour la Constitution. D’une certaine manière, cette situation nous touche, ou presque, quand alors, nous nous opposions au gouvernement Dilma. La polarisation, qui, jusqu’à un certain point paraissait convenir au gouvernisme pour maintenir un chantage sur tout le camp de gauche et sur les mouvements sociaux en général, et ce partant du principe du «moins pire», a renversé ce même gouvernement et s’est transformée en réelle menace pour la démocratie et pour les conquêtes sociales de ces dernières années.

L’année 2015 nous a placé face à de grandes manifestations de rue qui, si initialement, traduisaient une insatisfaction légitime de la population, ont pris , progressivement une coloration profondément conservatrice, ouvertement organisées par les grandes entreprises de communication, clamant sans ambages des mots d’ordre aux saveurs fascistes et esclavocrates, et se montrant défenseuses d’un processus, supposé légal, de destitution ou « impeachment », marchant ainsi sans aucune pudeur aux côtés de groupes qui défendaient l’intervention militaire.

Nous nous sommes mobilisés pour la démocratie, bien sûr sans la même couverture médiatique, au contraire même, stigmatisés par elle. Nos manifestations ont grandi d’une façon qui a beaucoup surpris, à commencer par nous mêmes. Nous nous sommes, en quelque sorte, retrouvés, fut-ce pour nous étreindre, pour parler du type de terreur psychologique qui nous tombait dessus, pour pouvoir crier au milieu d’une vague de haine qui nous coinçait, craintifs, sans savoir comment agir. Beaucoup de ceux qui prenaient position se disaient contre l’écartement de Dilma même s’ils étaient opposés à son gouvernement. Malgré les tentatives de contrôle des actions par les appareils gouvernistes, nombre d’interventions défendaient la démocratie, la légitimité du gouvernement élu, sans se gêner pour autant de critiquer ouvertement et même durement, devant ses propres membres, beaucoup de ses actions politiques.

L’apogée de ce spectacle, fût peut être, de voir un membre élu indigène, devant 80 000 personnes, au centre de Rio, prendre position contre le coup d’Etat en même temps qu’il demandait la démission de la ministre de l’agriculture, représentante d’un groupe agro-alimentaire hostile, et violent à l’encontre des peuples indigènes, une des principales victimes du modèle de développement du gouvernement de Dilma.

Et maintenant voilà où nous en sommes, avec l’éminence que se confirme de façon définitive la sortie de la Présidente Dilma, par un coup d’Etat incontestable puisque même les «puristes», même les «ennemis» que le gouvernement s’est crée par ses choix – même quelques bons choix au milieu de beaucoup d’échecs – ne peuvent plus cacher l’horreur que signifie aujourd’hui de défendre le gouvernement illégitime qui, en peu de semaines, a opéré le plus grand démantèlement des politiques sociales de l’histoire brésilienne. Aujourd’hui, se taire devant ce coup d’Etat semble être de l’ordre d’un abus autant que de le défendre. Certains, malheureusement, en sont arrivés là. C’est certainement le temps qui racontera cette histoire aujourd’hui un acte.

C’est pour cela, qu’à cet instant précis, la parole assume la fatuité du fait, par un côté physique (quelque fois agressive ou intempestive), d’autre fois dans l’allégresse, les rencontres, de cette chaire/cette peau, qui va créer une autre zone de résistence : des occupations un peu partout : adultes, vieilles et vieux, jeunes , enfants, pauvres, certains plus riches, sans destin, comme du bétail ou comme des machines célibataires peuplant cette atmosphère qui résiste aujourd’hui au Brésil.

Et même Dilma monte désormais sur scène pour parler mais aussi pour écouter. Dans un accent qu’elle n’avait jamais eu au cours de ses mandats. Accent aujourd’hui accaparé par les forces du mouvement des femmes sorties de leur réserve, un pas en dehors de l’identification autoritaire du phallocratisme ; là où on peut être « querida » (ma chérie) sans pour autant rester à l’écart.

D’un autre côté, la litanie religieuse journalière de la TV Globo continue de montrer sa violence à propos du sens, son sens unique jamais révélé, chaque jour plus vénéré. Et d’une façon si brutale, que nous voyons deux mondes s’entreouvrir sous nos pieds : un monde de retour aux origines, désir fasciste, d’inquisition, d’écoutes téléphoniques tenues pour légitimes. L’inquisition! Le désir de jugement, voire du spectacle de la condamnation. L’autre, un brin encore informe, plein de ces occupation, de nouvelles dissidences, de rendez-vous manqués, de rencontres et de pertes réelaborées, beaucoup de pertes qui demandent à passer, que nous devons laisser aller. Mais ce qui est nouveau de là d’où nous écoutons, c’est que nous sommes appelés non seulement à parler, pratique qui pour nombre d’entre nous, nous a beaucoup isolés, et pour d’autres les a enfermés dans leur propre soi. Nous sommes appelés maintenant à écouter.

Ce long texte, aux airs épistolaires, un peu manifeste, un peu article d’analyse politique, affectueux pamphlet activiste, exprime cette propre difficulté de le classer. Fruit de nos incertitudes. Nous voulions faire un signe à nos amis de part le monde, à tous ceux qui nous ont envoyé des messages nous demandant de nous exprimer, que nous expliquions ce qui se passe, désirant comprendre : préoccupés pour nous. Oui, nous avons étés victimes d’un coup d’Etat (et de cela nous sommes certains) à bien des égards et pour beaucoup, au delà du simple débat juridique (même s’ils sont des centaines et des centaines les juristes qui clament qu’il s’agit bien là d’un processus anticonstitutionnel).

Aux amis dispersés sur la planète, nous demandons d’être solidaires et nous demandons qu’ils fassent circuler le texte et ce sentiment, dans les réseaux, les foyers, les universités et tous les lieux de travail et de fête.

Pour le rétablissement immédiat de la démocratie au Brésil.

Pas un droit ni une politique sociale en moins! «Dégage, Teme!»

Rio de Janeiro, Hiver 2016.

Le mot coup d’Etat remet au gout du jour un ensemble de questions jamais discutées, histoire interrompue, desquelles se détache le coup d’Etat civilo-militaire de 1964, qui fut alors présenté comme une «révolution en défense de la démocratie», termes utilisés non seulement par les militaires, mais par une partie considérable de la société brésilienne et par les grand médias. Cependant, cela ferait l’objet d’ un autre article afin de discuter des différences cohérentes de ce moment actuel ,avec le passé. Mais aussi, les différences entre coup d’Etat et dictature au Brésil sont un peu plus complexes, pleines d’ambigüités et de nuances, par rapport aux dictatures qui ont submergé l’Amérique latine dans les années soixante et soixante-dix. ↩